علمٌ وفكر

الإسلام والمشكلة الاجتماعيّة (3)

السيد محمد باقر الصدر ..

رسالة الدين:

ويقوم الدين هنا برسالته الكبرى التي لا يمكن أن يضطلع بأعبائها غيره، ولا أن تحقِّق أهدافها البنّاءة وأغراضها الرشيدة إلاّ على أُسسه وقواعده، فيربط بين المقياس الخُلُقي الذي يضعه للإنسان وحبّ الذات المتركّز في فطرته.

وفي تعبير آخر: إنّ الدين يوحِّد بين المقياس الفطري للعمل والحياة وهو: حبّ الذات، والمقياس الذي ينبغي أن يقام للعمل والحياة؛ ليضمن السعادة والرفاه والعدالة.

إنّ المقياس الفطري يتطلّب من الإنسان أن يقدّم مصالحه الذاتية على مصالح المجتمع ومقوِّمات التماسك فيه، والمقياس الذي ينبغي أن يحكم ويسود هو: المقياس الذي تتعادل في حسابه المصالح كلّها، وتتوازن في مفاهيمه القيم الفردية والاجتماعية.

فكيف يتمّ التوفيق بين المقياسين وتوحيد الميزانين؛ لتعود الطبيعة الإنسانية في الفرد عاملاً من عوامل الخير والسعادة للمجموع، بعد أن كانت مثار المأساة والنزعة التي تتفنّن في الأنانية وأشكالها؟

إنّ التوفيق والتوحيد يحصل بعملية يضمنها الدين للبشرية التائهة، وتتّخذ العملية أُسلوبين:

الأُسلوب الأوّل: هو تركيز التفسير الواقعي للحياة وإشاعة فهمها في لونها الصحيح كمقدّمة تمهيدية إلى حياة أُخروية، يكسب الإنسان فيها من السعادة على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه في سبيل تحصيل رضا الله. فالمقياس الخُلُقي ـ أو رضا الله تعالى ـ يضمن المصلحة الشخصية في نفس الوقت الذي يحقّق فيه أهدافه الاجتماعية الكبرى. فالدين يأخذ بيد الإنسان إلى المشاركة في إقامة المجتمع السعيد، والمحافظة على قضايا العدالة فيه التي تحقِّق رضا الله تعالى؛ لأنّ ذلك يدخل في حساب ربحه الشخصي ما دام كلّ عمل ونشاط في هذا الميدان يُعوَّض عنه بأعظم العوض وأجلّه.

فمسألة المجتمع هي مسألة الفرد أيضاً في مفاهيم الدين عن الحياة وتفسيرها. ولا يمكن أن يحصل هذا الأُسلوب من التوفيق في ظلّ فهم مادّي للحياة؛ فإنّ الفهم المادّي للحياة يجعل الإنسان بطبيعته لا ينظر إلاّ إلى ميدانه الحاضر وحياته المحدودة، على عكس التفسير الواقعي للحياة الذي يقدِّمه الإسلام؛ فإنه يوسّع من ميدان الإنسان، ويفرض عليه نظرة أعمق إلى مصالحه ومنافعه، ويجعل من الخسارة العاجلة ربحاً حقيقياً في هذا النظرة العميقة، ومن الأرباح العاجلة خسارة حقيقية في نهاية المطاف:

(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا).

(وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بغَيْرِ حِسَابٍ).

(يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ شَرّاً يَرَه).

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

هذه بعض الصور الرائعة التي يقدّمها الدين مثلاً على الأُسلوب الأوّل الذي يتّبعه للتوفيق بين المقياسين وتوحيد الميزانين، فيربط بين الدوافع الذاتية وسبل الخير في الحياة، ويطوِّر من مصلحة الفرد تطويراً يجعله يؤمن بأنّ مصالحه الخاصّة والمصالح الحقيقية العامّة للإنسانية ـ التي يحدّدها الإسلام ـ مترابطتان.

وأمّا الأُسلوب الثاني الذي يتّخذه الدين للتوفيق بين الدافع الذاتي والقيم أو المصالح الاجتماعية فهو: التعهّد بتربية أخلاقية خاصّة، تعنى بتغذية الإنسان روحياً، وتنمية العواطف الإنسانية والمشاعر الخُلُقية فيه. فإنّ في طبيعة الإنسان ـ كما ألمعنا سابقاً ـ طاقات واستعدادات لميول متنوّعة: بعضها ميول مادّية تتفتّح شهواتها بصورة طبيعية كشهوات الطعام والشراب والجنس، وبعضها ميول معنوية تتفتّح وتنمو بالتربية والتعاهد؛ ولأجل ذلك كان من الطبيعي للإنسان ـ إذا تُرِك لنفسه ـ أن تسيطر عليه الميول المادّية؛ لأنّها تتفتّح بصورة طبيعية، وتظلّ الميول المعنوية واستعداداتها الكامنة في النفس مستترة. والدين باعتباره يؤمن بقيادة معصومة مسدَّدة من الله، فهو يوكل أمر تربية الإنسانية وتنمية الميول المعنوية فيها إلى هذه القيادة وفروعها، فتنشأ بسبب ذلك مجموعة من العواطف والمشاعر النبيلة، ويصبح الإنسان يحبّ القيم الخُلُقية والمثل التي يربّيه الدين على احترامها، ويستبسل في سبيلها، ويزيح عن طريقها ما يقف أمامها من مصالحه ومنافعه. وليس معنى ذلك أنّ حبّ الذات يُمحى من الطبيعة الإنسانية، بل إنّ العمل في سبيل تلك القيم والمثل تنفيذ كامل لإرادة حبّ الذات؛ فإنّ القيم بسبب التربية الدينية تصبح محبوبة للإنسان، ويكون تحقيق المحبوب بنفسه معبِّراً عن لذّة شخصية خاصّة، فتفرض طبيعة حبّ الذات بذاتها السعي لأجل القيم الخُلُقية المحبوبة تحقيقاً للذّة الخاصّة بذلك.

فهذان هما الطريقان اللذان ينتج عنهما ربط المسألة الخُلُقية بالمسألة الفردية. ويتلخّص أحدهما في إعطاء التفسير الواقعي لحياة أبدية، لا لأجل أن يزهد الإنسان في هذه الحياة، ولا لأجل أن يخنع للظلم ويقرّ على غير العدل، بل لأجل ضبط الإنسان بالمقياس الخُلُقي الصحيح الذي يمدّه ذلك التفسير بالضمان الكافي. ويتلخّص الآخر في التربية الخُلُقية التي ينشأ عنها في نفس الإنسان مختلف المشاعر والعواطف التي تضمن إجراء المقياس الخُلُقي بوحي من الذات. فالفهم المعنوي للحياة، والتربية الخُلُقية للنفس في رسالة الإسلام، هما السببان المجتمعان على معالجة السبب الأعمق للمأساة الإنسانية.

ولنعبِّر ـ دائماً ـ عن فهم الحياة على أنّها تمهيد لحياة أبدية بـ : (الفهم المعنوي للحياة). ولنعبِّر ـ أيضاً ـ عن المشاعر والأحاسيس التي تغذّيها التربية الخُلُقية بـ : (الإحساس الخُلُقي بالحياة).

فـ (الفهم المعنوي للحياة) و(الإحساس الخُلُقي بها)، هما الركيزتان اللتان يقوم على أساسهما المقياس الخُلُقي الجديد الذي يضعه الإسلام للإنسانية، وهو: رضا الله تعالى . ورضا الله ـ هذا الذي يقيمه الإسلام مقياساً عاماً في الحياةـ هو الذي يقود السفينة البشرية إلى ساحل الحقّ والخير والعدالة.

فالميزة الأساسية للنظام الإسلامي تتمثّل فيما يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة، وإحساس خُلُقي بها. والخطّ العريض في هذا النظام هو: اعتبار الفرد والمجتمع معاً، وتأمين الحياة الفردية والاجتماعية بشكل متوازن. فليس الفرد هو القاعدة المركزية في التشريع والحكم، وليس الكائن الاجتماعي الكبير هو الشيء الوحيد الذي تنظر إليه الدولة وتشرِّع لحسابه.

وكلّ نظام اجتماعي لا ينبثق عن ذلك الفهم والإحساس، فهو إمّا نظام يجري مع الفرد في نزعته الذاتية، فتتعرّض الحياة الاجتماعية لأقسى المضاعفات وأشدّ الأخطار، وأمّا نظام يحبس في الفرد نزعته ويشلّ فيه طبيعته؛ لوقاية المجتمع ومصالحه، فينشأ الكفاح المرير الدائم بين النظام وتشريعاته، والأفراد ونزعاتهم، بل يتعرّض الوجود الاجتماعي للنظام ـ دائماً ـ للانتكاس على يد منشئه ما دام هؤلاء ذوي نزعات فردية أيضاً، وما دامت هذه النزعات تجد لهاـ بكبت النزعات الفردية الأُخرى وتسلّم القيادة الحاسمة ـ مجالاً واسعاً وميداناً لا نظير له للانطلاق والاستغلال.

وكلّ فهم معنوي للحياة وإحساس خُلُقي بها لا ينبثق عنهما نظام كامل للحياة يحسب فيه لكلّ جزء من المجتمع حسابه، وتعطى لكلّ فرد حرّيته التي هذّبها ذلك الفهم والإحساس، والتي تقوم الدولة بتحديدها في ظروف الشذوذ عنهما، أقول: إنّ كلّ عقيدة لا تلد للإنسانية هذا النظام فهي لا تخرج عن كونها تلطيفاً للجوّ وتخفيفاً من الويلات، وليست علاجاً محدوداً وقضاءً حاسماً على أمراض المجتمع ومساوئه. وإنّما يشاد البناء الاجتماعي المتماسك على فهم معنوي للحياة وإحساس خُلُقي بها، ينبثق عنهما، يملأ الحياة بروح هذا الإحساس وجوهر ذلك الفهم.

وهذا هو الإسلام في أخصر عبارة وأروعها، فهو: عقيدة معنوية وخُلُقية، ينبثق عنها نظام كامل للإنسانية، يرسم لها شوطها الواضح المحدَّد، ويضع لها هدفاً أعلى في ذلك الشوط، ويعرّفها على مكاسبها منه.

وأمّا أن يقضى على الفهم المعنوي للحياة، ويجرّد الإنسان عن إحساسه الخُلُقي بها، وتعتبر المفاهيم الخُلُقية أوهاماً خالصة خلقتها المصالح المادّية، والعامّل الاقتصادي هو الخلاّق لكلّ القيم والمعنويات، وترجى بعد ذلك سعادة للإنسانية واستقرّر اجتماعي لها، فهذا هو الرجاء الذي لا يتحقّق إلاّ إذا تبدّل البشر إلى أجهزة ميكانيكية يقدِم على تنظيمها عدّة من المهندسين الفنّيين.

وليست إقامة الإنسان على قاعدة ذلك الفهم المعنوي للحياة والإحساس الخلقي بها، عملاً شاقّاً وعسيراً؛ فإنّ الأديان في تأريخ البشرية قد قامت بأداء رسالتها الكبيرة في هذا المضمار، وليس لجميع ما يحفل به العالم اليوم من مفاهيم معنوية، وأحاسيس خُلُقية، ومشاعر وعواطف نبيلة، تعليل أوضح وأكثر منطقية من تعليل ركائزها وأُسسها بالجهود الجبّارة التي قامت بها الأديان لتهذيب الإنسانية والدافع الطبيعي في الإنسان، وما ينبغي له من حياة وعمل.

وقد حمل الإسلام المشعل المتفجّر بالنور بعد أن بلغ البشر درجة خاصّة من الوعي، فبشّر بالعقيدة المعنوية والخُلُقية على أوسع نطاق وأبعد مدى، ورفع على أساسها راية إنسانية، وأقام دولة فكرية أخذت بزمام العالم ربع قرن، واستهدفت إلى توحيد البشر كلّه، وجمعه على قاعدة فكرية واحدة ترسم أُسلوب الحياة ونظامها.

فالدولة الإسلامية لها وظيفتان: إحداهما تربية الإنسان على القاعدة الفكرية، وطبعه في اتّجاهه وأحاسيسه بطابعها، والأُخرى مراقبته من خارج، وإرجاعه إلى القاعدة إذا انحرف عنها عملياً.

ولذلك فليس الوعي السياسي للإسلام وعياً للناحية الشكلية من الحياة الاجتماعية فحسب، بل هو وعي سياسي عميق، مردّه إلى نظرة كلّية كاملة نحو الحياة والكون والاجتماع والسياسة والاقتصاد والأخلاق، فهذه النظرة الشاملة هو الوعي الإسلامي الكامل.

وكلّ وعي سياسي آخر فهو إمّا أن يكون وعياً سياسياً سطحياً لا ينظر إلى العالم من زاوية معيّنة، ولا يقيم مفاهيمه على نقطة ارتكاز خاصّة، أو يكون وعياً سياسياً يدرس العالم من زاوية المادّة البحتة، التي تموِّن البشرية بالصراع والشقاء في مختلف أشكاله وألوانه.

وأخيراً :

وأخيراً، وفي نهاية مطافنا على المذاهب الاجتماعية الأربعة، نخرج بنتيجة، هي: أنّ المشكلة الأساسية التي تتولّد عنها كلّ الشرور الاجتماعية وتنبعث منها مختلف ألوان الآثام، لم تُعالَج المعالجة الصحيحة التي تحسم الداء وتستأصله من جسم المجتمع البشري في غير المذهب الاجتماعي للإسلام من مذاهب. فلابدّ أن نقف عند المبدأ الإسلامي في فلسفته عن الحياة والكون، وفي فلسفته عن الاجتماع والاقتصاد، وفي تشريعاته ومناهجه؛ لنحصل على المفاهيم الكاملة للوعي الإسلامي والفكر الإسلامي الشامل، مقارنين بينه وبين المبادئ الأُخرى فيما يقرِّر من مناهج ويتبنّى من عقيدة.

وبطبيعة الحال أنّ دراستنا لكلّ مبدأ تبدأ بدراسة ما يقوم عليه من عقيدة عامّة عن الحياة والكون وطريقة فهمهما، فمفاهيم كلّ مبدأ عن الحياة والكون تشكّل البنية الأساسية لكيان ذلك المبدأ. والميزان الأوّل لامتحان المبادئ هو: اختبار قواعدها الفكرية الأساسية التي يتوقّف على مدى إحكامها وصحّتها إحكام البنيات الفوقية ونجاحها.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

محمود حيدر

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

السيد محمد باقر الصدر

-

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

السيد محمد حسين الطهراني

-

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

الشيخ د .أحمد الوائلي

-

الحجاب والحرية

الحجاب والحرية

الشهيد مرتضى مطهري

-

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

السيد منير الخباز القطيفي

-

أنواع الصائمين

أنواع الصائمين

الشيخ علي آل محسن

آخر المواضيع

-

نحو مدينة الرضا

-

أصوات المنشدين تتفاعل في مديح الإمام الرضا على منصة يوتيوب

-

البقيع امتحان العاشقين

-

الشيخ موسى المياميين يحيي ذكرى استشهاد الصادق في مسجد الخضر

-

فرقة حماة الصلاة تقدم أنشودة "الفتى الموالي" في ذكرى شهادة الصادق

-

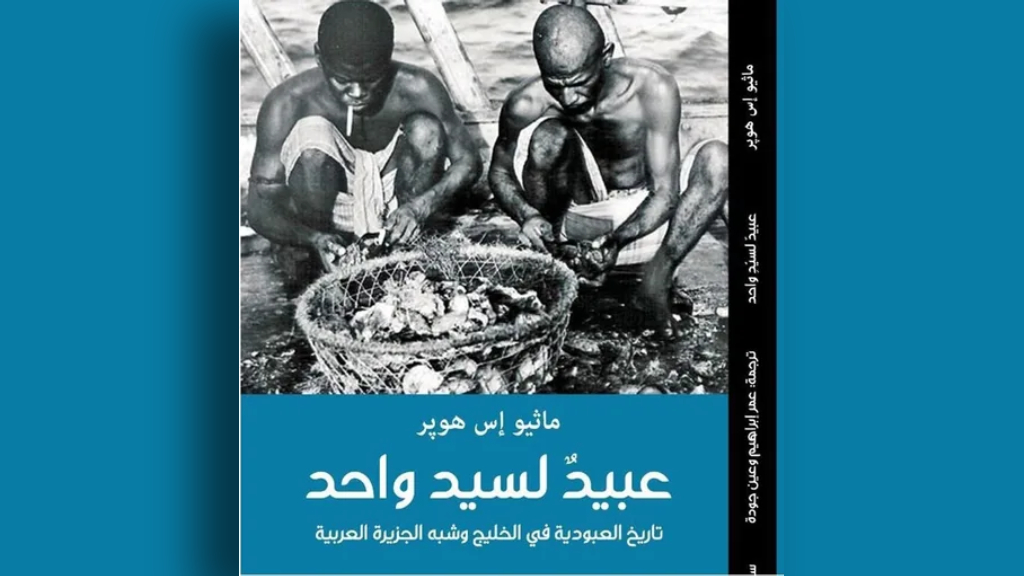

عبيدٌ لسيّد واحد: مؤرخ أمريكي يكشف أسرار العبودية في الخليج والتناقضات الإنكليزية

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

-

مرثية الجشي في الإمام الصادق

-

الشيخ العرادي يدعو إلى تعزيز الجماعة الصالحة في المجتمع

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)