قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ محمد مصباح يزديعن الكاتب :

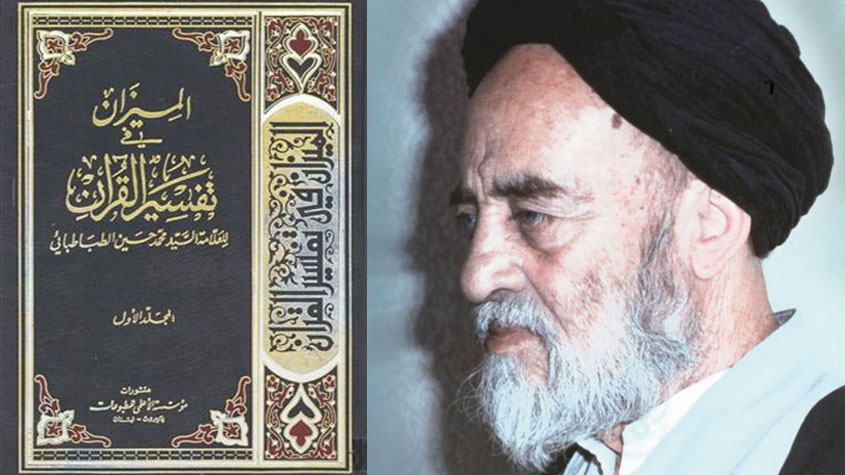

فيلسوف إسلامي شيعي، عضو مجلس خبراء القيادةrn مؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلميمنهج العلاّمة الطباطبائي في تفسير القرآن بالقرآن (٢-٢)

سماحة آية الله محمّد تقي مصباح اليزديّ ..

منهج تفسير القرآن بالقرآن

كان العلامة (رحمه الله) يؤكّد على أنّه: «لابدّ أن ينصبّ اهتمامنا على اعتماد منهج متقن ورصين في استنطاق القرآن الكريم لنكون في مأمن من هذه المزالق». وكما ذكر في مقدّمة تفسير الميزان، وكرّره في سياقه أيضاً، فإنّه قد استلهم هذه الحقيقة من منهج أهل البيت (عليهم السلام). فالمنهجيّة التي علّمها أهل البيت (عليهم السلام) لأصحابهم، وتبنّوها مع الذين حاولوا الاحتجاج عليهم ومناظرتهم (صلوات الله عليهم أجمعين) كانت تقضي بالإجابة على ما يُطرح من شبهات بخصوص بعض الآيات باللجوء إلى آيات اُخرى هي أكثر وضوحاً في المضمون؛ أي كانوا، كما في التعبير المشهور، يفسّرون القرآن بالقرآن.

لقد جعل العلامة السمةَ الرئيسيّة لتفسيره هي تبنّي هذا المنهج، ألا وهو السعي لإزالة ما يلفّ الآيات القرآنيّة من غموض وإبهام بنفس القرآن الكريم وباللجوء إلى آياته الاُخرى. فمدلول كلمة: «التفسير» في الواقع هو إزالة الإبهام عن المفهوم المبهم. وهذا المنهج هو أوّل أداة ينبغي لنا إعمالها من أجل تفسير بعض مفاهيم آيات الذكر الحكيم ورفع ما يحيط بها من إبهام. ولعلّ باستطاعتنا أن نستشفّ من كلمات العلاّمة نفسه أنّ أهمّ وأبرز ميزة امتاز بها تفسيره الميزان هو اتّباع هذه المنهجيّة.

لكن على الرغم من مضيّ أكثر من نصف قرن على بدء العلاّمة دروسه في التفسير وتدوين تفسير الميزان على هذا النهج، فإنّه لا زالت لدى الكثير – ممّن لم ينهلوا من معين سماحته الكثير، واقتصرت معرفتهم به على قراءة آثاره المكتوبة، أو سمعوا بعض الاُمور عنه بالواسطة – بعض الضبابيّة التي تحيط بمعنى ومفهوم وكيفيّة هذا النهج، حتّى إنّهم يستفسرون بدهشة: «ما معنى تفسير القرآن بالقرآن»؟ إذ يتخيّل البعض أنّه لابدّ لأيّ إبهام يُعثر عليه في أيّ موضع من القرآن الكريم أن تكون ثمّة آية اُخرى لرفعه، ويتعيّن علينا التفتيش عنها لإزالة ما التبس. فإن لم يتّضح مبحث ما من خلال آية اُخرى، فهو ساقط تماماً من الاعتبار، إذ انّ السبيل الوحيدة لفهم القرآن وتفسيره هي اللجوء إلى آياته الاُخرى. ومن هنا ينبري هؤلاء، تمسّكاً بهذا التصوّر، إلى مناقشة هذا المنهج، بل ويقولون، استناداً إلى آراء كبار العلماء والسابق واللاحق من المفسّرين: «لقد أثبتت التجربة أيضاً أنّ هذا محال، وأنّنا سنواجه بسببه كثيراً من العوائق، وأنّه ليس لهذا النهج فائدة يُعتدّ بها». أمّا البعض الآخر فإنّهم يوسّعون القضيّة قليلاً ويحاولون، مع شيء من التسامح، تقديم توضيح لمراد القرآن من خلال الجمع بين فهمهم لآية ما مع ما يفهمونه من آية اُخرى؛ بمعنى أنّهم إذا أرادوا حلّ الإبهام الملاحَظ في آية ما فإنّهم يفتّشون عن آية اُخرى، فإن ألْفَوها هي الاُخرى مبهمة ليست واضحة المدلول، اندفعوا إلى معالجة القضيّة الثانية بتفسيرهم الشخصيّ، فيقولون: «نحن نستعين بهذه الآية لحلّ إبهام الاُولى، لكن ما هو معنى هذه الآية المفسِّرة»؟ ولحلّ هذه المعضلة فإنّهم يفسّرونها بأنفسهم. فهذا الحلّ أيضاً لا يداوي جرحاً، إذ ليست لديهم حجّة على تفسيرهم الثاني. فلو كان من المقرَّر أن نتبنّى تفسيرنا الخاصّ، لَكُنّا فسّرنا الآية الاُولى بأنفسنا، من دون حاجة إلى الآيات الاُخرى؟! فإن لم تكن هذه الطريقة صائبة، فأنّى لنا أن نرفع ما يشوب الآية الثانية من لَبس؟ وما هو قصد العلاّمة من قوله: «إنّ نهجنا في التفسير يقوم على أساس تفسير القرآن بالقرآن» إذن؟

مثال واضح على منهج تفسير القرآن بالقرآن

لا بأس هنا أنّ نشير إلى مثال واضح من السنّة الشريفة. فنحن نقول في سورة الحمد: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ». فمن هم المقصودون من قوله: «الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»؟ أذكر أن أحد شخصيّات بلدنا البارزة كان قد صرّح ضمن كلام له في مناسبة ما انّ المراد من النعم هنا هو هذه النعم المادّية وانّ: «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» يعني طريق الذين يمتلكون الثروات والعلوم المادّية والصناعات المتطوّرة، أي الذين ساروا في هذا الدرب وبلغوا هذه العلوم والصناعات ويتطلّعون للوصول إلى النجوم و الكواكب، ونحن إنّما ندعو الله في هذه السورة أن يهدينا إلى هذه السبيل!

أمّا إذا رجعنا إلى نفس القرآن، لاسيّما وأنّه ثمّة رواية تشير إلى ذلك أيضاً، فسنجد أنّ هناك آية تقول: «وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَـٰئِكَ رَفِيقاً»[1]؛ فالآية تسمّي أربع طوائف من الناس، وهم النبيّون والصدّيقون والشهداء والصالحون، باعتبار أنّهم الذين «أنعم الله عليهم». ثمّ تقول ترغيباً للآخرين: «وَحَسُنَ أُوْلَـٰئِكَ رَفِيقاً»؛ أي في ميسوركم أن تكونوا من رفاق هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وانّ الطريق إلى رفقتهم والكون معهم هي طاعة الله تعالى وطاعة نبيّه (صلّى الله عليه وآله): «مَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم». فعندما تضعون هاتين الآيتين إلى جانب بعضهما البعض فسيظهر بجلاء تامّ مَن هم المقصودون في قولنا: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» فهم الذين يحظون بالإنعام الإلهيّ بشكل مباشر، وهم النبيّون والصدّيقون والشهداء والصالحون. فهذه النعم ليست هي النعم المادّية، التي يحذّر الله نبيّه من التطلّع إليها، كي لا تورثه هذه الزخارفُ الدنيويّة العديمة القيمة الغفلةَ: «وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ»[2]، وغيرها من الآيات. إذ ليست النعم المادّية بشيء كي نطلب من الله تعالى في سورة الحمد خمس مرّات يوميّاً أن يهبنا إيّاها ويرشدنا إلى السبيل التي سلكها عبّاد الدنيا. فالقرآن إنّما يدلّنا على الطريق التي تجعلنا نلتحق بالأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين، ويرغّبنا بأن نكون من رفاقهم، وينبّهنا بأنّهم أصدقاء صالحون، فابذلوا جهدكم لتكونوا معهم.

فهذا مصداق واضح لتفسير القرآن بالقرآن، ولم يكن مراد العلامة الطباطبائي إلا تطبيق هذا المنهج في تفسيره للقرآن. فهل يعني هذا يا ترى أنّ هناك لكلّ آية قرآنيّة ما يفسّرها في آية اُخرى؟ فسماحته لم يدَّع مثل هذا الادّعاء.

انتهاج قواعد اللغة والمبادئ العقلائيّة، أوّل خطوة في التفسير

السؤال الآخر المطروح هو: ألا يوجد منهج آخر لتفسير آيات القرآن غير تفسيرها بالآيات الاُخرى؟ وهذا أيضاً ممّا لم يقله العلاّمة على الإطلاق. بل إنّ المراد من هذا المنهج هو أنّه يتعيّن الإفادة من نفس القرآن لرفع اللبس عن الآيات المبهمة مهما أمكننا ذلك وطالما فهمنا مدلول الآيات وأدركنا ارتباطها ببعضها بشكل واضح ومقبول للعقل، لا أن نفرض على القرآن شيئاً بتكلّف. فهناك آيات إذا وضعها العقلاء الخبراء باللغة والعارفون بالمبادئ العقلائيّة المتبنّاة في الحوار، إلى جانب بعضها البعض فهم يفهمون أنّ إحداها تشير إلى الاخرى وتفسّرها. فما دمنا نملك مثل هذه الآيات، فلا ينبغي التفتيش عن منهجيّة اُخرى. وهنا يتبيّن ما هو مقدار المعارف التي يريد الله تعالى أن يبلغها إلى عامّة الناس بواسطة هذه الآية. ولضيق الوقت فسأكتفي بمجرّد الإشارة لتوضيح هذه النقطة:

ففي محاوراتنا العقلائيّة أيضاً، كاستفادتنا من درس إستاذ أو محاضر أو خطيب ماهر – على سبيل المثال – فإنّنا نواجه أحياناً تعابير مطلقة يتعيّن التفتيش عن مدلولاتها بين القرائن الاُخرى الموجودة في كلامه. فلعلّنا سمعنا مراراً إمامنا الراحل (رضوان الله تعالى عليه) يقول فيما يتّصل ببضعة امور: «هذا الأمر هو على رأس الاُمور كلّها» (أي في مقدّمة الأولويّات). فهل يعني ذلك – يا ترى - أنّ هذا الأمر هو أشبه بالنقطة الواحدة التي تنمحي جميع الأشياء في ظلّها؟ بالضبط كالمخروط أو المنشور الذي له رأس واحد ليس غير؟! إذن لماذا جعل (رحمة الله عليه) عدّة اُمور في رأس قائمة باقي الاُمور وفي مقدّمة الأولويّات. الجواب: إنّ هذا الكلام ليس هو في مقام الإطلاق. وبعبارة اخرى فإنّ الرأسيّة هذه هي رأسيّة نسبيّة وإضافيّة، وقيلت نسبةً إلى المواضيع محطّ البحث. فإنّ مبادئ فهم المحاورات العرفيّة تقتضي في مثل هذه المواطن ملاحظة القرائن التي تحفّ بالكلام. إذ خليق بهذه القرائن أن تقوم مقام المبيِّن لفهم آية ما. كيفما كان فإنّ من الممكن أن تنطوي نفس الآية، التي نريد اتّخاذها كمفسِّر لآية اُخرى، على قرائن حافَّة. ولا يعني هذا أن نصرف النظر عن هذه القرائن؛ فممّا لا شكّ فيه أنّ لكلّ كلام يُلقى في أيّما مكان - بالنسبة لنا نحن البشر - قرائنَ لفظيّة أو مقاميّة، وهي قرائن يفهمها الجميع. كما أنّ هناك قرائنَ عقليّة أيضاً تحتاج إلى تدبّر وتمعّن ولا يلتفت إليها الجميع: «مَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعالِمُونَ»[3]. لكن، على أيّة حال، فإنّ للكلام قرائن حافّة هي ملازمة له، وإنّ الالتفات إليها مفيد، بل لازم، لإدراك معناه.

بناءً على ما تقدّم فإنّ تفسير القرآن بالقرآن لا يعني بالضرورة أنّنا كلّما أردنا فهم آية من القرآن الكريم فإنّ علينا التفتيش عن آية مفسِّرة لها. فقد يكون معنى آية ما – أحياناً - واضحاً ومحكماً وصريحاً تماماً وليس بحاجة إلى آية مفسِّرة. وفي المقابل، فقد يحاط معنى آية ما بالضبابيّة ممّا يحتّم علينا الرجوع إلى الآيات المحكمة. إذ يتعيّن علينا هنا التنقيب في آيات القرآن، حتّى إذا وقعنا على آية تبيّن لنا معنى الاُولى بشكل كامل، وموافق للعرف، ومطابق لاُصول الحوار التي يقرّها العقلاء، عمدنا إلى استعمالها كمفسِّر للاُولى. فإن لم نعثر على مثل هذه الآية، فلعلّ ثمّة قرائن تحفّ بالكلام، ولابدّ من كشفها. وهناك من القرائن ما يدركه جميع الناس في كلّ زمان، ويقال لها القرائن العقليّة أو اللبّية. وهذه المبادئ هي التي تُستخدم في اُصول الفقه في منهجيّة فهم النصوص الدينيّة. إذن يتعيّن علينا كشف القرائن المصاحبة للكلام، حتّى وإن كانت عقليّة. لكن يتحتّم - بطبيعة الحال - أن تكون من الوضوح بحيث يمكن الاعتماد عليها، لا أن تحتاج هي نفسها إلى بضعة براهين. فقرائن عقليّة من هذا القبيل هي التي تعين على فهم الآية، أمّا إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيصبح من المعلوم أنّ الآية، في نفسها، ليست في صدد بيان تفاصيل أكثر. واُلفت انتباهكم هنا إلى المثال التالي:

سوء استغلال منهجيّة تفسير القرآن بالقرآن

يأمر القرآن الكريم في مواطن متعدّدة بإقامة الصلاة، أو يثني على مقيميها، أمّا عدد الركعات وتفاصيل الصلاة فلم يصرَّح به في أيّ آية، وليس في ميسورنا العثور حتّى على آية واحدة تدلّنا على كيفيّة أداء الصلاة ذات الركعتين. لكن هل يعني هذا عدم اشتراط أيّ شيء في الصلاة، وأنّ صِدْق اسم الصلاة على عمل هو كاف لصيرورته صلاةً؟ وهل نستنتج من إطلاق قول القرآن الكريم: «أَقِمِ الصَّلَوٰةَ»[4] أنّ الصلاة لا تتطلّب أيّ شرط، وأنّ مجرّد المناجاة مع الله كافية؟ فلقد أدّى تبنّي مثل هذه الآراء إلى انحراف لدى بعضهم حتّى قالوا: «صلّ صلاتك وناجِ ربك كيفما تشاء! فلم يتطرّق القرآن إلى كيفيّة ركوعها وسجودها وشروطها وقراءتها. كما أنّ ما أفتى به الفقهاء العظام من أحكام في رسالاتهم العمليّة (كصيرورة الصلاة قضاءً – مثلاً - حتّى وإن تأخّرت لحظة واحدة عن شروق الشمس، وما إلى ذلك) لم يذكره القرآن الكريم، ولذا فهو ساقط عن الاعتبار». وحسب التعبير الدارج فإنّ «هذه الامور هي من صنيعة المعمّمين، فليس المهمّ بأيّ لغة نصلّي، كما أنّه لا بأس بالمناجاة بأيّ لغة كانت، ذلك أنّ القرآن لم يذكر أبداً ضرورة الصلاة باللغة العربيّة»! لكن أَوَتكون القضيّة هكذا حقّاً، وهي أنّه طالما لم يتطرّق القرآن الكريم إلى هذه القيود في أيّ موضع فيتعيّن القول: إنّها لا تمثّل غاية الله والقرآن؟ كلاّ!

الجواب على هذه الشبهة هو أنّ هذه الآيات ليست في صدد بيان تفاصيل أحكام الصلاة. فقد عهد القرآن الكريم بهذه المهمّة إلى آخرين، وذلك بقوله: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»[5]. إنّها مهمّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أن يبيّن للناس تفاصيل الأحكام. ومن أجل ذلك قال (صلّى الله عليه وآله) كما روى الفريقان: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي»[6]. فهذا الحديث هو محطّ قبول الجميع، واعتماداً عليه فإنّ واجبنا هو تعلّم كيفيّة الصلاة من النبيّ نفسه، وإن لم تذكر أيّ آية تفاصيل أحكامها.

نماذج من هذه الانحرافات في زماننا

أمثال هذه الانحرافات موجودة في زماننا بدوافع مختلفة. وقد يُصرَّح بها حيناً، وقد يُحتاط ولا يُفصَح عن النيّات الحقيقيّة حيناً آخر. فهناك من يقول: «علينا أخذ كلّ شيء من القرآن، فليس للروايات اعتبار». ويسوقون لذلك شواهد توحي بأنّ بعض الأحاديث موضوعة ومن الإسرائيليّات. لكن الواقع هو أنّه لا يمكن إثبات موجبة جزئيّة بموجبة جزئيّة اُخرى، كما أنّه لا يصحّ تخصيص قضيّة كلّية أكثر من الحدّ المعقول. نعم، إذا علمنا بأنّ الرواية الفلانيّة ليس لها سند معتبر، أو أنّها موضوعة، فهي غير معتبرة. لكن هذا لا يعني ضرب جميع الروايات عرض الحائط. فإن أزحنا الروايات جانباً فما الذي سيبقى من الإسلام حينئذ؟!

أنا شخصيّاً حصلت معي قصة أودّ أن أحكيها لكم. لقد سافرت قبل أربعين عاماً إلى إحدى المدن الإيرانيّة الكبيرة حيث برزت فيها أمثال هذه التوجّهات، وظهر فيها من يقول حسبنا كتاب الله وبضرورة أخذ كلّ شيء من القرآن وأنّه ليس للروايات قيمة واعتبار. فقدم أحدهم، ممّن بحث ونقّب بعض الشيء في هذا المجال، ليجلس معي على طاولة النقاش والجدال، وتمّ الإعداد لندوة وجلسنا للحوار.

قال: «أيّها الشيخ! لي بعض الأسئلة، واُريد أن تجيبني عليها من القرآن».

قلت: «استميحك عذراً! فأنّا عندي لك سؤال واحد وأودّ أن تجيبني عليه من القرآن، فإن أجبتني، فسوف أردّ على كلّ ما تشاء».

قال: «حسن جدّاً».

قلت: «هل الكلب في شريعة الإسلام طاهر أم نجس، وهل أكل لحمه حلال أم حرام»؟

قال: «هذا واضح؛ فالكلب نجس العين، ولحمه حرام».

قلت: «أثبت لي ذلك من القرآن»!

قال: «هذا من الواضحات».

قلت: «لقد اتّفقنا على إثبات كلّ شيء، حتّى الواضحات، بالقرآن الكريم».

قال: «كلا، لم يكن هذا قصدي».

قلت: «فكيف إذا أثبتُّ لك بالقرآن أنّ لحم الكلب حلال أساساً»!

قال: «ما هذا الكلام»؟!

قلت: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، «قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ»[7]. فإنّ لدينا من المحرّمات أربعة: لحم الخنزير، والميتة، والدم، وما يُذبح للأصنام أو باسمها من قرابين. فليس من بين اللحوم المحرّمة إلاّ هذه الأربعة، ولم تذكر الآية لحم الكلب. بل هي تقول: لا أجد ما هو محرّم عليكم إلاّ هذه الأربعة، وليس لحم الكلب من ضمنها. إذن نستنتج – وفق منطقك – أنّ لحم الكلب حلال»!

فلم يستطع أن يتفوّه بكلمة. فأردفتُ: «إذا أثبتَّ لي حرمة لحم الكلب بأيّ آية وفي أيّ موضع من القرآن، فأنا على استعداد لإثبات ما تقوله من الآية التي تجاورها»!

وقبل بضعة أيّام، وفي حرم الإمام الرضا (عليه السلام)، اقترب منّي رجل مستفسراً: «القرآن يأمرنا بالصلاة على النبيّ بقوله: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ»[8]، لكن ما الدليل على أنّه ينبغي لنا الصلاة على آل النبيّ أيضاً»؟

قلت: «وما الدليل المتوفّر لدينا على كون صلاة الصبح ركعتين؟ فتلك الآية التي تصرّح بأنّ صلاة الصبح ركعتان، ستجد مكتوباً إلى جانبها أنّه يتعيّن الصلاة على أهل البيت أيضاً»!

دور المعصومين في تفسير القرآن الكريم

كما أسلفنا، فالقرآن نفسه يقول: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ». فتلاوة الآية أمر، وتوضيحها وتفسيرها أمر آخر. فإنّ إحدى وظائف النبيّ (صلّى الله عليه وآله) هي تلاوة ما اُنزل إليه من القرآن وإبلاغه للناس: «يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ»[9]. لكن ما معنى: «يُعَلِّمُهُم»؟ فإلى جانب تلاوة وإبلاغ نصّ الآيات فإنّ مهمّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) تقتضي أيضاً توضيحها وكشف تفاصيلها وتبيين تفاسيرها. فلو كان من المقرّر أن يبيّن نفس القرآن كلّ ذلك، لأصبح موسوعةً في مائة مجلّد، وهذا خلاف الحكمة الإلهيّة. فالقرآن نفسه يوصي بالرجوع إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ورسول الله نفسه يقول، وفقاً للحديث المتواتر لدى الفريقين: «إنّي تاركٌ فيكم الثَّقَلَين؛ كتاب الله، وعترتي»[10]، فإلى جانب القرآن، فإنّه ذكَر العترة. إذن استناداً إلى الآية التي تقول: «مَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ»[11]، فعندما يعرّفنا (صلّى الله عليه وآله) بعترته ويوصينا بطاعتهم واتّباعهم فيتعيّن علينا امتثال أمره هذا وطاعة عترته. فهذه الاُمور تمثّل حجّة علينا. أمّا إذا قلنا: «حسبنا كتاب الله»، وأنّنا نقبل بكلّ ما جاء به القرآن الكريم، ولا نأخذ بأيّ شيء عداه، فإنّه يتحتّم علينا أكل لحم الكلب، والكثير من الأشياء التي تشمئزّ النفوس من ذكرها، والإقرار بحلّيتها وجواز أكلها.

فهل أراد العلاّمة الطباطبائي، إذ أوصى بالاستناد إلى نفس القرآن، نبذ هذه الروايات والقرائن كلّها؟ وهل يُحتمل مجرّد احتمال أنّه قصد ذلك فعلا؟! فعندما يقول القرآن الكريم: «وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ»[12]، أو: «ءَاتُواْ الزَّكَوٰةَ»[13]، فماذا يعني بالزكاة، وما هو مقدارها؟ وإن تصدّق الذي يكسب مليار دولار في اليوم الواحد بدولار واحد سنويّاً، فهل يكون قد آتى الزكاة وقد سقط عنه هذا التكليف يا ترى؟ قد يكون هذا الرقم مبالغاً فيه بعض الشيء، لكن هناك، في الدول الثريّة والرأسماليّة، من يستولي في اليوم الواحد على مبالغ طائلة من أموال الناس. فعندما كنت في إحدى رحلاتي في الولايات المتّحدة أراني أحد الأصدقاء هناك مصنعاً للسيّارات وقال إنّه ينتج في اليوم الواحد تسعمائة سيّارة. نعم، هناك مثل هذه الثروات في العالم. فلو امتلك مسلم ثروة من هذا القبيل وأنفق في كلّ عام دولاراً واحداً، فهل لنا أن نقول: «إنّ آية «ءَاتُواْ الزَّكَوٰةَ» لم تصرّح بإيتاء أزيد من ذلك، ولم تعيّن مقداراً محدّداً للزكاة»؟! فهل لنا أن نفسّر القرآن الكريم بهذه الطريقة؟

الحقّ انّ علينا التفتيش عن تفسير هذه الآية في موضع آخر. وقد أشارت أحاديثنا إلى هذا المعنى. فأئمّتنا الأطهار (عليهم السلام) كانوا يُسألون أحياناً عن مثل هذه المسائل، فيجيبون: «كما أنّ القرآن الكريم بيّن أصل الصلاة والزكاة وعهد ببيان تفاصيلهما إلى النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله)، فإنّه - فيما يتّصل ببعض المسائل الاُخرى أيضاً – قد تحدّث عن أساسها ولم يتطرّق إلى تفاصيلها». فلا يسعنا القول في مثل هذه الأمثلة بضرورة اللجوء إلى آيات القرآن الاخرى لتفسير هذه. ففهْم آية ما يمثّل – في الحقيقة - فهم الشيء الذي تتصدّى الآية لبيانه. إذن فلجوؤنا إلى الأحاديث لتفسير القرآن الكريم إنّما يعني الإفادة منها لتوضيح وتفصيل تعاليم الآية وأحكامها.

ضرورة الإفادة من القرآن لفهم القرآن

وكذا الحال بالنسبة للقرائن الزمانيّة. فالقرآن الكريم يقول: «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ»[14]. لكن عن أيّ يوم تتحدّث الآية؟ إذ أنّ القرآن لم يحدّد ذلك في أيّ موضع منه. لكن الجميع في ذلك الزمن كانوا قد فهموا لحظة نزول الآية أنّها ترتبط بغزوة أحد. فإذا أحببنا أن نعلم اليوم الذي تعنيه هذه الآية، فهل يتعيّن بالضرورة العثور على آية اخرى من القرآن لتخبرنا بذلك؟ كلا، لأنّ الآية المذكورة ليست في صدد بيان ذلك اليوم تحديداً. فالذين عاشوا في ذلك الحين كانوا على علم بالزمان الذي قصدته الآية، غير أنّ الأخيرة لا تبغي تعريفنا باليوم الذي نشبت فيه غزوة احد. فالموضوع الذي تهدف الآية إلى بيانه، إمّا أن تبيّنه هي بنفسها، أو تبيّنه آية اُخرى إذا كان في الاولى بعض اللبس. أمّا إذا أحببنا التعرّف على القضايا والمسائل الاخرى المحيطة بالموضوع فليس بالضرورة العثور عليها في آيات اُخرى. إذ بإمكاننا الوقوف على هذه الامور في كلام النبيّ الأعظم (صلّى الله عليه وآله) أو أهل بيته الذين هم عترته (صلوات الله عليهم أجمعين)، أو التعرّف عليها من الشواهد التاريخيّة القطعيّة وما إلى ذلك. فجميع هذه الامور تمثّل حجّة وهي معتبرة أيضاً، وهي ذات قيمة في محلّها، ولابدّ لنا من تعلّمها والإفادة منها، لكن ليس بعنوان كونها تفسيراً لهذه الآية. فتفسير الآية هو في حدود هذا المعنى الذي تحاول الآية إلقاءه في أذهاننا عبر هذه الجملة تحديداً.

أستودعكم الله جميعاً وأقدّم لكم أعزّتي، باعتباري خادم هذه المؤسّسة، خالص شكري وتقديري على مشاركتكم في هذا المؤتمر. أجرُكم جميعاً، بفضل عنايات صاحب العصر «أرواحنا له الفداء»، على ربّ القرآن. أسأل الله تعالى أن يتفضّل على علمائنا وأساتذتنا وكلّ من له حقّ علينا، لاسيّما المرحوم العلاّمة الطباطبائيّ (رحمة الله عليه)، بالأجر الجزيل من خزائن كرمه، ويمدّ الحاضرين منهم بمزيد من التوفيق، وأن ينفعنا أكثر من ذي قبل بأنوار القرآن الكريم لتكون رافداً لسعادتنا وسعادة المجتمع.

والسلام عليكم ورحمة الله

[1]. سورة النساء، الآية 69.

[2]. سورة الرعد، الآية 26.

[3]. سورة العنكبوت، الآية 43

[4]. سورة الإسراء، الآية 78.

[5]. سورة النحل، الآية 44.

[6]. بحار الأنوار، ج82، ص279.

[7]. سورة الأنعام، الآية 145

[8]. سورة الأحزاب، الآية 56.

[9]. سورة الجمعة، الآية 2.

[10]. مستدرك الوسائل، ج3، ص355.

[11]. سورة الحشر، الآية 7.

[12]. سورة البقرة، الآية 3.

[13]. سورة النور، الآية 56.

[14]. سورة آل عمران، الآية 121.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

محمود حيدر

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

السيد محمد باقر الصدر

-

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

السيد محمد حسين الطهراني

-

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

الشيخ د .أحمد الوائلي

-

الحجاب والحرية

الحجاب والحرية

الشهيد مرتضى مطهري

-

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

السيد منير الخباز القطيفي

-

أنواع الصائمين

أنواع الصائمين

الشيخ علي آل محسن

آخر المواضيع

-

نحو مدينة الرضا

-

أصوات المنشدين تتفاعل في مديح الإمام الرضا على منصة يوتيوب

-

البقيع امتحان العاشقين

-

الشيخ موسى المياميين يحيي ذكرى استشهاد الصادق في مسجد الخضر

-

فرقة حماة الصلاة تقدم أنشودة "الفتى الموالي" في ذكرى شهادة الصادق

-

عبيدٌ لسيّد واحد: مؤرخ أمريكي يكشف أسرار العبودية في الخليج والتناقضات الإنكليزية

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

-

مرثية الجشي في الإمام الصادق

-

الشيخ العرادي يدعو إلى تعزيز الجماعة الصالحة في المجتمع

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)