علمٌ وفكر

الصِّلة بين الثقافة والدين (الجزء الأول)

محمد بن رضا اللواتي ..

رَغْم أنَّ “كروبير” و”كلوكوهن” في موسوعتهما النقدية حول الثقافة، قدَّما ما يزيد على مائة وخمسين تعريفا للكلمة، كانا قد عثرا عليها في الكتابات الأنثروربولوجية والأثننولوجية والسوسيولوجية التي ظهرت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وهناك من يقول بأنَّ قُرابة خمسمائة معنى -على الأقل- توجد لهذا اللفظ، إلا أنَّ أغلب المحقِّقين يميلون إلى اعتبار تعريف “تايلور” للثقافة هو “الجامع المانع”. ومن هُنا، فسوف نعتمد ذلك التعريف الموصوف بـ”الجامع المانع”، والذي تأتي صياغته في الهيئة التالية: “الثقافة هي ذلك المركَّب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون، وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان؛ بوصفه عضوًا في المجتمع”.

وعندما نُدقِّق جيدًا في التعريف، نَرَى أنَّه يضع بين أيدينا “كل مُعقَّد”، بحصيلة تراكم الخبرات المعرفية البشرية، يُعبر عن تصوُّرات الناس عن أنفسهم، وعن العالم الذي يعيشون فيه، وعمَّا يعتقدون من مصير يتعلَّق بوجودهم وسعادتهم. هذه التصورات التي تعملُ لاحقاً على مدِّ تأثيرها نحو ما يُحبُّونه من طعام ولباس، وما يأتون به من عادات ويمارسون من تقاليد. في الواقع، فإنَّ الحديث عن الثقافة -وفق هذا التعريف- حديثٌ عن القوة المعنوية التي تعمل على توجيه سلوك الأمة.

فالأنثروبولوجيا قد نقَّبتْ تاريخ الثقافة وبنحو لم تفعله غيرها، وحصدتْ من ذلك التنقيب على اكتشافات عديدة مذهلة، إلا أنَّ ما يهمُّنا منها هو اكتشاف وجود “تشابه حاد” بين ثقافات البشر، رغم العوامل الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والعقدية…وغيرها، والتي بمجموعها لم تتمكَّن من فرض التشتت والشرذمة لثقافات الآدميين؛ فلقد ظلَّت تتشابه إلى حدود تكاد تجعلها في بعض أبعادها وكأنها كلٌّ واحدٌ؛ مما أدى بالباحثين إلى طرح تساؤل حول سرِّ هذا التشابه، وقد اختلفت وجهات نظرهم إلى:

1- اعتبار السر في ذلك راجعًا إلى النسق الذي يعمل به العقل البشري، والطبيعة البشرية بشكل عام، التي لها رد فعل واحد تجاه الطبيعة؛ فالمعضلات المشابهة تجد العقل -وبغض النظر عن موقعه الجغرافي وانتمائه التاريخي- بإزائها يعمل بأسلوب واحد. “تايلور” سلك هذا المنحى ودافع عنه في كتاباته الثقافية.

ونحن نعتقدُ أنَّ ثمة طبيعة موحَّدة للعقل البشري، والتي تجعله أمرًا واحدًا في تمام العائلة البشرية، وتلك الطبيعة هي مقدرته الثابتة على قبول البديهيات، ورفضه التام لقبول المتناقضات.. ولولا هذه الطبيعة المشتركة، لتعذَّر إقامة صرح المعرفة، وقبول الواقع الخارجي عن الذهن.

2- اعتبار السر في حكومة أقدم الحضارات وأقدم الثقافات على التفكير البشري، وتحديدا الحضارة والثقافة المصرية القديمة. “أليوت سميث” -المتخصِّص في دراسة الآثار المصرية القديمة- توجَّه إلى اعتناق هذه الفكرة من مُنطلق مُشاهداته المتكرِّرة لتشابه العديد من الآثار بالآثار المصرية.

ويعدُّ البعضُ هذا الرأي مبنيًّا على مُشاهدات جزئية واستقراء ناقص لا ينفع لاستنتاج رأي شمولي. إلا أنَّه -ولو سلَّمنا جدلا بأن المشاهدات قد بلغت الاستقراء التام، المفضي إلى قبول هذا التصور- فليس من شك أنَّ قبوله سيكون مبنيًّا على قيام الثقافة المصرية القديمة على مُرتكز عقلي موحَّد لدى البشرية، حتى يتسنَّى تمرير مكنونات تلك الثقافة إلى العقول المتَّسمة بذات المرتكز العقلي. وكنا قد أشرنا قبل حين إلى أنَّ ذلك المرتكز الطبيعي الذي ليس غير البديهيات الأولى ورفض المتناقضات.

3- وجود قوانين كلية تحكم على الثقافات البشرية كلها، وتقودها نحو التطور والنمو بنحو موحَّد. لم يقبل “الميلاد” هذا الرأي بناءً على عدم خضوع الثقافات لمنطق حتمي، إلا أننا نخالفه الرؤية؛ وذلك وفق ما نروم إثباته في هذا البحث، وهو أنَّ عنصر مسألة الخلق والمصير شغلت تمام الثقافة البشرية منذ أن رفع الإنسان رأسه نحو السماء، وظلَّ هذا العنصر وبنحو كلي يحكم الثقافات البشرية ويقودها إلى التشابه والوحدة؛ إذ إنَّ نتائج إفرازات الثقافات البشرية منذ عصر الأسطورة وإلى يَوْمنا هذا تتشابه تماما حول هذه المسألة تحديدا، ولا توجد في تمام ثقافات البشر قضية فكرية واحدة تشبه هذه من زواية القوة وشدة التأثير والهيمنة، ومن زاوية تشابه النتائج.

وفي الواقع، فإنَّ هذا العنصر إنْ لم يكن وليدَ طبيعة عتيدة مستقرة في عُمق الكيان البشري، وغريزة صَلْبَة في فطرته التكوينية، لما أمكن أن تظل مسألة الخلق والمصير تسعَّر في الانسان منذ أولى لحظات وجوده وإلى يومنا هذا، تقوده إلى حلِّ لُغز الوجود، وبلوغ الكائن المتعالي.

لنُشير هُنا إلى ما ألمح إليه “كاسيرر” في دراساته حول الثقافة؛ فلقد أشار إلى وجود عنصر غامض شمولي ينظم مسيرة الثقافة الإنسانية ككل، ويوحِّد الفكر البشري بالنحو الذي تُصبح الثقافة فيه هي التجلي الأعلى للفكر، دون أن تتأثر بالفروقات التي يُوجِدها التاريخ، وتُوجِدها الجغرافيا، وبقية

العوامل الزمكانية. هذا التلميح، وتلك الإشارة هي التي تروم اعتناقه والدفاع عنه هذه الورقة، معتبرة أنَّ “مسألة أصل الخلق والمصير” هي ذلك العامل الشمولي الذي يُلملم شتات الثقافة ويمنحها رؤية كلية، وكأنها كائنٌ واحدٌ يقدم رويدًا حتى يبلغ ذروة وجوده في حركة نمو لا تهدأ. وفي الواقع، فإنَّ انبثاق الدين هو عن هذه المسألة تحديدا، التي تتمركز عاطفيًّا وعقليًّا بنحو خطير في الضمير البشري، وتتَّخذ من النزعة الدفينة إلى الإله والاتصال به ومعرفته والمكوث قربه جذرها المتوقد والمضيء لسائر مناحي هذا التوجه الفطري.

نعُوْد لنؤكِّد مُجدَّدا على أنَّنا لسنا نعني بـ”الدين” هنا في ورقتنا هذه الطقوس، والتي وُجِدت مُختلفة بشكل تام من دين إلى آخر، ولعبت العوامل الزمكانية في تغييرها من منطقة إلى أخرى، ومن حقبة إلى أخرى، وإنما نعني به “تلك الغريزة الطبيعية والفطرية الكامنة في عُمق الكيان النفسي للبشرية، والتي تدفعها نحو الارتقاء نحو علاقة ثابتة وروحانية خالصة مع مُوْجِد العالم، تتمحور لاحقا في شكل طقوس متنوعة شتى”، و”تلك الرؤى والأنظمة التي تتوافق مع الطبيعة البشرية وتتسق مع ميولها وتوجهاتها ونزعاتها الثابتة بما هي طبيعة بشرية”، والتي تكاد تكون واحدة في كل العصور. فالتفكير في مسألة الخلق والمصير، وما إذا كانت الإنسانية مُتَّجهة إلى حياة ما بعد الموت، والسعادة التي ينشدها النوع البشري، والخلوص إلى الله بالصلاة وحُب التقرُّب منه والالتذاذ بمناجاته والتحدُّث معه، عثرت عليها الأبحاث الأنثروبولوجية التي بلغت في التوغل أولى مراحل بزوغ الإنسان، كما سيأتي التدليل عليه لاحقا. ولقد أشار إلى هذه النقطة “بيجوفيتش” عندما قال: “قضية أصل الإنسان رُكن الزاوية لأفكار العالم كلها”.

… إنَّنا نتبنَّى نتائجَ الأبحاث التي تمخَّضت عن تحقيقات “إليوت” حول علاقة الثقافة بالدين، والدين بالثقافة، كما سطَّرها في كتابه “ملاحظات حول تعريف الثقافة”؛ إذ خلص إلى أنه:

أ- لم تظهر ثقافة ولا نَمَت إلا بجانب الدين، بالنحو الذي يمكن القول معه بأنَّ الثقافة تبدو إفرازًا للدين، أو أنَّ الدين إفراز للثقافة.

ب- ليست الثقافة هي الدين، إلا أنَّها حتمًا ليست بعيدة عنه بالنحو الذي يربطه بها رابط. كلا! في الواقع لا يمكن فصلهما عن بعضهما.

ج- الدين قوَّة رئيسية في خلق ثقافة مشتركة بين شعوب مُتعدِّدة الثقافات. في الواقع فإنَّ الذي يربط بين كل الثقافات على حِدَة، وتنوع العوامل التي من المفترض أن تكون قد أوجدت بين كل واحدة منها وغيرها فواصل هائلة، إنَّ الذي يربط بينهما ويوحِّدها ويجعلها تتشابه وكأنها قد اصطبغت بصبغة وبلون واحد ليس إلا الدين.

وسوف نقوم في الجزء الثاني من هذا البحث، بتقديم الدلائل المؤكَّدة على الرُّؤية المارَّة.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

محمود حيدر

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

السيد محمد باقر الصدر

-

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

السيد محمد حسين الطهراني

-

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

الشيخ د .أحمد الوائلي

-

الحجاب والحرية

الحجاب والحرية

الشهيد مرتضى مطهري

-

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

السيد منير الخباز القطيفي

-

أنواع الصائمين

أنواع الصائمين

الشيخ علي آل محسن

آخر المواضيع

-

نحو مدينة الرضا

-

أصوات المنشدين تتفاعل في مديح الإمام الرضا على منصة يوتيوب

-

البقيع امتحان العاشقين

-

الشيخ موسى المياميين يحيي ذكرى استشهاد الصادق في مسجد الخضر

-

فرقة حماة الصلاة تقدم أنشودة "الفتى الموالي" في ذكرى شهادة الصادق

-

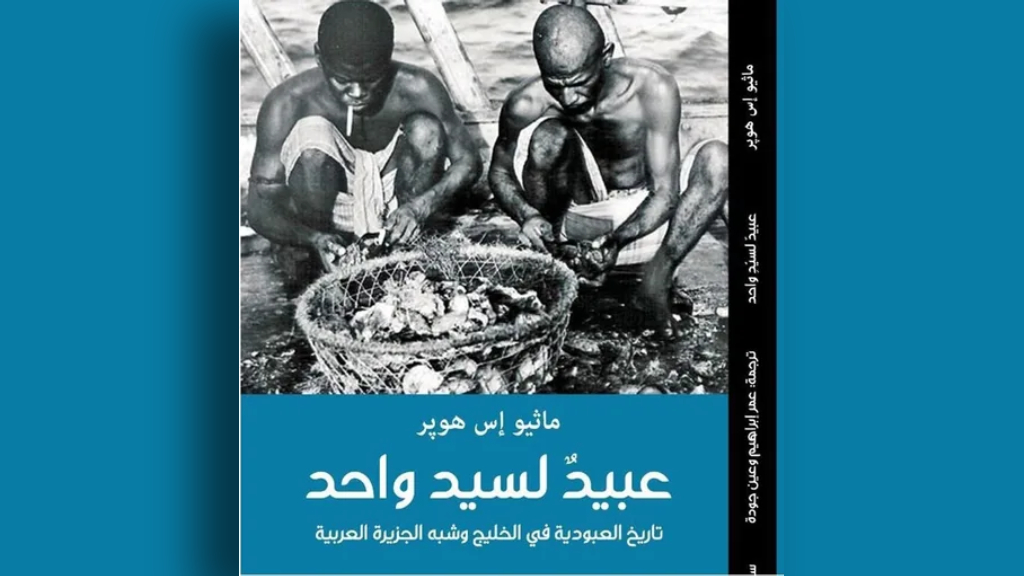

عبيدٌ لسيّد واحد: مؤرخ أمريكي يكشف أسرار العبودية في الخليج والتناقضات الإنكليزية

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

-

مرثية الجشي في الإمام الصادق

-

الشيخ العرادي يدعو إلى تعزيز الجماعة الصالحة في المجتمع

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)