قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ محمد هادي معرفةعن الكاتب :

ولد عام 1348هـ بمدينة كربلاء المقدّسة، بعد إتمامه دراسته للمرحلة الابتدائية دخل الحوزة العلمية بمدينة كربلاء، فدرس فيها المقدّمات والسطوح. وعلم الأدب والمنطق والعلوم الفلكية والرياضية على بعض أساتذة الحوزة العلمية، عام 1380هـ هاجر إلى مدينة النجف الأشرف لإتمام دراسته الحوزوية فحضر عند بعض كبار علمائها كالسيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة والتحق بالحوزة العلمية هناك وحضر درس الميرزا هاشم الآملي. من مؤلفاته: التمهيد في علوم القرآن، التفسير والمفسِّرون، صيانة القرآن من التحريف، حقوق المرأة في الإسلام.. توفّي في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجّة الحرام من عام 1427هـ بمدينة قم المقدّسة، ودفن بجوار مرقد السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلامالهرمنيوطيقا ومعضلة فهم النص (1)

الشيخ محمد هادي معرفة

عنوان أطلقه أصحاب الدراسات اللاهوتيّة؛ تعبيراً عن مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتّبعها المفسّر لفهم النصّ الديني، ليكون مضبوطاً وقائماً على أسس حكيمة، دون التبعثر والتشتّت في الآراء والأفهام، وأكثرها اعتباطًا أو تحكيمًا للرأي على النصّ.

وقد اتّسع مفهوم هذا المصطلح في تطبيقاته الحديثة، وانتقل من مجال علم اللاهوت إلى دوائر أكثر اتّساعاً، لتشمل كافّة العلوم الإنسانيّة؛ كالتاريخ، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجي، وفلسفة الجمال، والنقد الأدبي، والفولكلور. وإذ كان هذا الاتّساع في مفهوم هذا المصطلح وتطبيقاته، يجعل من الصعب الإلمام بكلّ التفاصيل، فإنّ علينا أن نقنع بالخطوط العامّة لتطوّر هذا العلم، مركّزين على مغزاه بالنسبة لنظريّة تفسير النصوص الأدبيّة- الدينيّة.

الهرمنيوطيقا- إذاً- قضيّة قديمة وجديدة في نفس الوقت. وهي في تركيزها على علاقة المفسّر بالنصّ ليست قضيّة خاصّة بالفكر الغربيّ، بل هي قضيّة لها وجودها الملحّ في تراثنا الإسلامي القديم والحديث على السواء.

وينبغي أن نكون على وعي دائم- في تعاملنا مع الفكر الغربي في أيّ جانب من جوانبه- بأنّنا في حالة حوار جدليّ، وأنّنا يجب علينا أن لا نكتفي بالاستيراد والتبنّي، بل علينا أن ننطلق من همومنا الراهنة في التعامل مع واقعنا الثقافيّ بجانبيه التاريخي والمعاصر.

إنّ صيغة «الحوار الجدلي» ليست صيغة تلفيقية، تحاول أن تتوسّط بين نقيضين، بل هي الأساس الفلسفي لأيّ معرفة، وهي تتعامل مع المعارف الموروثة والمستوردة، القديمة والحديثة، لتختار الأوفر حظّاً من الحقيقة، والأقرب نسباً مع الواقع الراهن.

إنّ أيّ موقف يقوم على الاختيار، موقف نظريّ اجتهاديّ قائم على أساس البحث والنقد، ثمّ انتخاب الأفضل وانتقاء الأكمل، كما قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر 39: 17 و18]، وهذا هو مبدأ التعارف مع أعراف مختلف فئات الناس [حسبما ورد في الآية: 13 من سورة الحجرات]، ومن ثمّ فإنّ اختيارنا قائم على الحوار الذي يدعم موقفنا.

هناك في تراثنا الإسلامي العريق، وعلى مستوى تفسير النصّ الديني (القرآن الكريم) تفرقة بائنة بين ما أطلق عليه «التفسير بالمأثور»، وما أطلق عليه «التفسير النظري» القائم على أساس إعمال الرأي والاجتهاد، بما يؤدّي أحياناً إلى تأويل النصّ إلى ما يتجاوز محدودة ظاهر النصّ السطحي.

بينما النوع الأوّل يهدف إلى الوصول إلى معنى النصّ عن طريق تجميع الأدلّة التاريخيّة واللغويّة التي تساعد على فهم النصّ فهماً موضوعيّاً، أي: كما فهمه المعاصرون لنزول هذا النصّ، من خلال المعطيات اللغويّة التي يتضمّنها النصّ وتفهمها الجماعة، وإذا بالنوع الثاني يهدف إلى تأويل النصّ إلى ما يكون علاجاً لقضايا راهنة، وفي مختلف الظروف والشرائط والأحوال، باعتبار أنّ النصّ صدر علاجاً لمشكلة الإنسان في كلّ زمان، ومن غير أن يكون محدوداً بشرائط عصر النزول، الأمر الذي يجعل من القرآن ذات رسالة خالدة، ترافق الإنسان في مسيرته مع الأبد.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ التمايز بين الاتّجاهين - في الواقع العملي - لم يكن حاسماً بمثل هذا الوضوح الذي تطرح به القضيّة على المستوى النظري، فلم تخل كتب التفسير بالمأثور من بعض الاجتهادات التأويليّة، حتّى عند المفسّرين القدماء [كان مجاهد أوّل من أعمل النظر في فهم الآيات إلى جنب روايته لأقوال السلف وآرائهم بالذات، وقد توسّع ابن جرير الطبري في الجرح والتعديل، والأخذ بالترجيح، وإعمال النظر في أكثر من موضع من تفسيره الذي يعدّ من أكبر أمّهات كتب التفسير بالمأثور. راجع ما كتبناه بهذا الشأن في البحث عن التفسير والمفسّرين].

ومن جانب آخر لم تتجاهل كتب التفسير الاجتهادي المعتمد على التأويل وإعمال النظر، لم تتجاهل الحقائق التاريخيّة واللغويّة، وحتّى الأحاديث المرويّة المتّصلة بالنصّ.

وللمعضلة بعد: بعدها الميتافيزيقي (صلة روحيّة مع مبدء الملكوت الأعلى) الذي تنبّه له نبهاء المفسّرين من كلا الفريقين، كيف الوصول إلى المعنى «الموضوعي» للنصّ القرآني ﴿إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة 56: 77- 79]. وهل في طاقة البشر بمحدوديّتهم ونقصهم الوصول إلى «القصد» الإلهي في كماله وإطلاقه؟!

ومن ثمّ شرطوا للفهم الأوفى للنصّ استعدادا ذاتيًّا، يحصل بمراوضة التقوى والعزم على الصلاح، لتصقل النفس، وتصفو عن الأكدار المانعة عن تجلّيات الروح، والإفاضة عليها من عالم الملكوت.

الأمر الذي أخذه النبهاء بجدّ، وأكّدوا عليه؛ لتكون عنايته تعالى مرافقة لمزيد فهم كلامه تعالى حيث مغزاه الأصيل.

هذا الراغب الأصبهاني ذكر الشرط لفهم النصّ القرآني أموراً، كان العاشر منها والأهمّ هو: علم الموهبة.. وذلك علم يورثه اللّه من عمل بما علم [كما في الحديث: (من عمل بما علم أورثه اللّه علم ما لم يعلم)]. قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام): (قالت الحكمة: من أرادني فليعمل بأحسن ما علم) [مقدّمة جامع التفاسير للراغب: 94]. قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة 2: 269].

وهذا يعني: الإلهام منه سبحانه يفيض على قلب من يشاء من عباده الصالحين، فما لم يستعدّ المفسّر، ولم يطهّر نفسه من كبائر الأوهام، لم يخلص إلى زلال فهم كلام اللّه المكنون، إذ لا يمسّه إلّا المطهّرون.

ويتجلّى وجود المعضلة في تراثنا النقدي الحديث على المستوى العملي التطبيقي، إذ الوعي بها على المستوى النظري- الاجتهادي- ليس واضحاً كلّ الوضوح. فالنصّ الأدبي يتّسع للعديد من التفسيرات التي تتنوّع بتنوّع اتّجاهات النقّاد ومذاهبهم، هذه الاتّجاهات ليست في حقيقتها سوى صياغة لموقف الناقد الاجتماعي والفكري من واقعه.

وتتمثّل المعضلة الحقيقيّة في أنّ كلّ ناقد يزعم أنّ تفسيره للنصّ هو التفسير الوحيد الصحيح، وأنّ مذهبه النقدي هو المذهب الأمثل للوصول إلى المعنى «الموضوعي» للنصّ كما قصده مؤلّفه. وهكذا لا يكتفي الناقد بتجاهل العلاقة بين موقفه الذاتيّ من الواقع وبين المنهج الذي يتبنّاه لتحليل النصّ، بل يوحّد بشكل صارم بين تفسيره للنصّ والنصّ نفسه، كما أنّه يوحّد بين النصّ بكلّ علاقاته وتشكيلاته اللغويّة والجماليّة وبين قصد المؤلّف.

إنّ ثلاثيّة (المؤلّف - النصّ- الناقد) أو (القصد – النصّ - التفسير) لا يمكن التوحيد الميكانيكي بين عناصرها؛ ذلك أنّ العلاقة بين هذه العناصر تمثّل إشكالية حقيقية، وهي: الإشكاليّة التي تحاول الهرمنيوطيقا- أو التأويليّة إذا شئنا استخدام مصطلح عربي- تحليلها، والإسهام في النظر إليها نظرة جديدة تزيل بعض صعوبات فهمها، وبالتالي تؤسّس العلاقة بينها على أساس جديد.

ومن هنا ينتشي السؤال التالي: ما هي العلاقة بين المؤلّف والنصّ؟

وهل يعدّ النص الأدبي مساوياً حقيقيّاً لقصد المؤلّف العقليّ؟

وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل من الممكن أن يتمكّن الناقد أو المفسّر من النفاذ إلى العالم العقليّ للمؤلّف من خلال تحليله الخاصّ للنصّ؟

فإذا كان الجواب إيجابيّاً، وأنّ لذلك مداليل ومقاييس، تعرف بأصول المحاورات العامّة- كما سننبّه- فالأمر ميسّر، ولا موضع للنقاش فيه، وأنّ قضيّة الهرمنيوطيقا (أو العلم بطرائق التأويل الصحيح) هي إمكان هذا الحلّ بطريقة إثباتيّة سليمة. وقد جرت عليه الأعراف العامّة منذ أن تعاهدت البشريّة؛ لإمكان تبادل الأفكار والنوايا عن طريقة اللفظ والكلام.

أمّا إذا أنكرنا التطابق بين قصد المؤلّف والنصّ، فهل هما أمران متمايزان منفصلان تماماً، أم ثمّة علاقة مّا؟

وما هي طبيعة هذه العلاقة؟ وكيف نقيسها؟

وبالتالي ما هو نوع العلاقة بين النصّ والناقد أو المفسّر؟ وما هي إمكانيّة الفهم الموضوعي لمعنى النصّ الأدبي؟

ونقصد بالفهم الموضوعي: الفهم العلمي الذي لا يختلف عليه، أي فهم النصّ كما يفهمه مبدعه، أو كما يريد أن يفهم.

وتتزايد المعضلة تعقيداً إذا تساءلنا عن علاقة ثلاثيّة (المؤلّف- النصّ- الناقد) بالواقع الذي تتمّ فيه عمليّتا الإبداع والتفسير. وتزداد حدّة التعقيد إذا كان النصّ ينتمي إلى زمن مغاير وواقع مختلف لزمن التفسير وواقعه، أي إذا كان المؤلّف والناقد ينتميان إلى عصرين مختلفين، وواقعين متمايزين [أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل: 15- 17].

غير أنّ هذا الإنكار لا يعود إلى محصّل، بعد أن علمنا أنّ الألفاظ والكلمات هي أدوات آليّة، يستخدمها المؤلّف لإبداء مقاصده حسبما تعارفه عرفه الخاصّ. وبذلك تبدو العلاقة القائمة بين المؤلّف والنصّ علاقة مباشرة، نظير العلاقة القائمة بين العامل والأداة التي يستخدمها في إنجاز عمله، فكلّ أثر تتركه الأداة، إنّما هو أثر مباشر نشأ عن قصد العامل بالذات، ولكن عبر الأداة.

أمّا دور الناقد أو المفسّر فهو دور كاشف، يسعى وراء الكشف عن قصد المؤلّف الذي أوفاه عبر النصّ (الألفاظ والكلمات)، ولا شأن له في تفسير النصّ سوى ما عثر عليه من شواهد ودلائل تهديه إلى مدلول النصّ، حسب الأوضاع والأحوال المكتنفة به حين الصدور محضاً.

وعليه، فإنّ الناقد البصير إنّما يحاول أن يجعل نفسه في بحبوحة من تلك الشرائط والأحوال، وليتمكّن من خلالها الغور إلى أعماق فكرة المؤلّف، حسبما مهّدته له مناسباته الخاصّة وعرفه الخاصّ.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

محمود حيدر

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

السيد محمد باقر الصدر

-

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

السيد محمد حسين الطهراني

-

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

الشيخ د .أحمد الوائلي

-

الحجاب والحرية

الحجاب والحرية

الشهيد مرتضى مطهري

-

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

السيد منير الخباز القطيفي

-

أنواع الصائمين

أنواع الصائمين

الشيخ علي آل محسن

آخر المواضيع

-

نحو مدينة الرضا

-

أصوات المنشدين تتفاعل في مديح الإمام الرضا على منصة يوتيوب

-

البقيع امتحان العاشقين

-

الشيخ موسى المياميين يحيي ذكرى استشهاد الصادق في مسجد الخضر

-

فرقة حماة الصلاة تقدم أنشودة "الفتى الموالي" في ذكرى شهادة الصادق

-

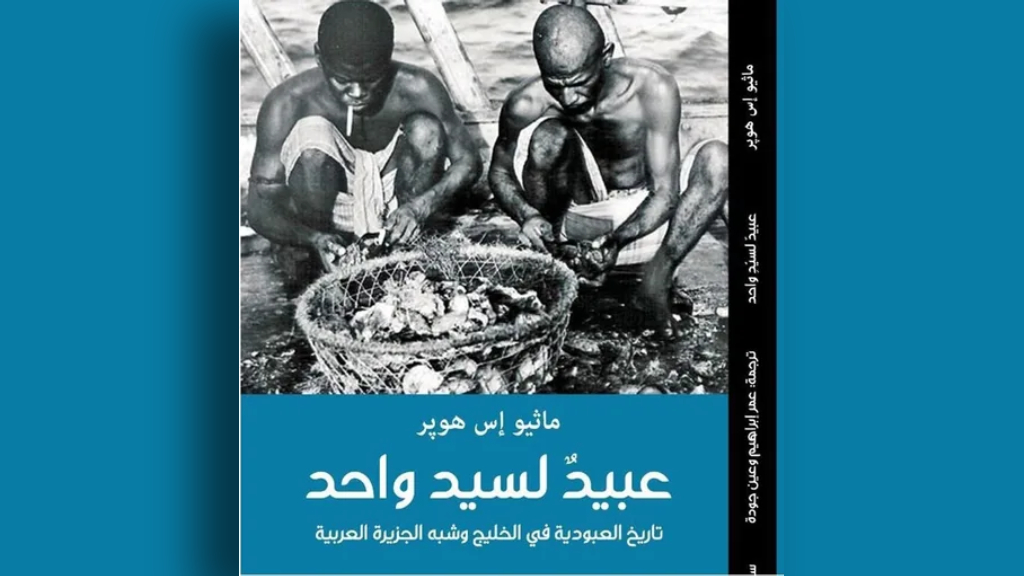

عبيدٌ لسيّد واحد: مؤرخ أمريكي يكشف أسرار العبودية في الخليج والتناقضات الإنكليزية

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

-

مرثية الجشي في الإمام الصادق

-

الشيخ العرادي يدعو إلى تعزيز الجماعة الصالحة في المجتمع

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)