مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

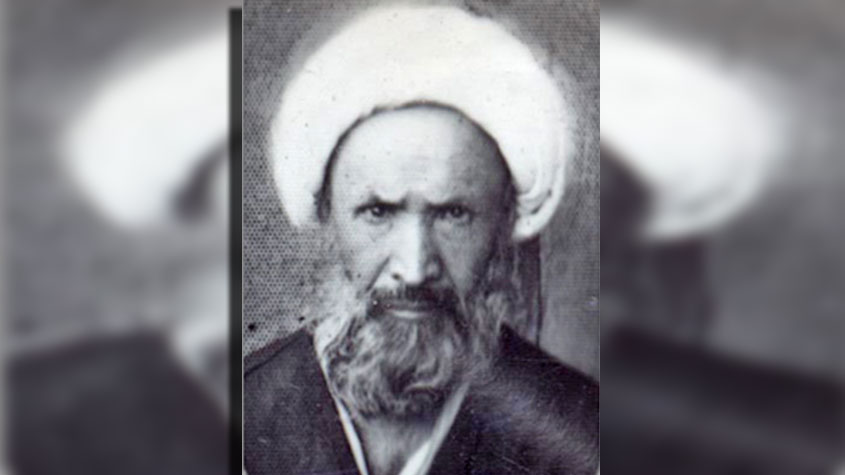

الشهيدة بنت الهدىعن الكاتب :

ولدت الشهيدة آمنة بنت آية الله السيد حيدر الصدر (بنت الهدى) عام 1356هــ 1937م في مدينة الكاظمية، عرفت بالذكاء الوقاد، وسرعة الحفظ، وقد لعبت دوراً فعالاً وملموساً في هداية الفتيات، مارست عملها التبليغي عبر إلقاء المحاضرات والكتابة في مجلة "الأضواء" ثم مارست كتابة القصة لمخاطبة الجيل الناشيء بأسلوب قصصي بسيط، من مؤلفاتها: الفضيلة تنتصر، ليتني كنت أعلم، امرأتان ورجل، صراع مع واقع الحياة، لقاء في المستشفى، الخالة الضائعة، الباحثة عن الحقيقة ،كلمة ودعوة، ذكريات على تلال مكة، بطولة المرأة المسلمة، المرأة مع النبي (ص) . استشهدت مع أخيها السيد محمد باقر الصدر عام 1980.ذكريات على تلال مكة (7)

وسرنا نحمل أمتعتنا يحدونا مساعد متعهدنا وهو يحمل بيده مكبرة للصوت، يدنيها من فيه أكثر مما يجب فينبعث الصوت أجشّ غير واضح الحروف. ولهذا فقد كنا نسير باتجاه مشرجة مكبرة الصوت غير فاهمات ما تعنيه تلك الحشرجة.. كانت كل واحدة منا تحمل بالإضافة إلى أمتعتها الخاصة إبريقًا مملوءًا بالماء، لأننا كنا في طريقنا إلى مزدلفة، وأصل تحصيل الماء هناك يكاد أن يصبح معدومًا، ولهذا فقد أخطرنا من قبل المتعهد أن نحمل أباريقنا ملأى، بدل أن نحملها فارغة! ومضينا نلف وندور بين الخيم والسيارات، نبحث عن التي أعدت لنا، فلا نتمكن أن نهتدي إليها لتشابه المواقف والمعالم، وكانت ظلمة الليل تزحف نحو تلك البقاع بسرعة، فتبعث في نفوسنا الرهبة والهيبة، وتشعرنا بالخوف من الضلال في ذلك الليل الرهيب، فنروح نحث الخطى وراء مكبر الصوت، لا نلتفت يمنة ولا يسرة، لكي لا ننحرف عن الطريق، وقد تجمعنا مع بعضنا وحرصنا أن لا نكون بعيدات، كان صوت أحد مساعدي المتعهد يرتفع من ورائنا بين فينة وفينة، وهو يقول ـ مزيدًا من الانتباه إلى الطريق إن الانحراف عن الخط يعنى الضلال ـ سيروا وراء الصوت الذي يحدوكم ـ.. نعم كان علينا أن نسير وراء الصوت الذي يحدونا، وكان علينا أن نلم شملنا فلا نتفرق لكي لا نتعرض للضياع، ولكن ألسنا دائمًا وأبدًا مدعوين لأن نسير وراء صوت الحق الذي يدعونا «والرسول يدعوكم لما يحييكم به»..

نجتمع ونتقارب ونسير متكاتفين وراء صوت غير واضح الكلمات يخرج عن مثلنا، لا يزيد عنا إلا لقديم معرفته في الطريق، ثم نصم آذاننا عن نداء الرسول.. هذا النداء الخالد الدائم في دعوته لنا للسير وراءه نحو الجنان.. ما لنا نخشى الضلال لتحذير من أنسان ولا نخشى التيه الذي يحدونا إلى النار وقد حذرنا عن ذلك كل نبي أو وصي نبي؟ وما لنا لا نلتفت يمنة ولا يسرة، خشية أن تفتقد آثار الدليل، ونروح خلال حياتنا العامة نتقلب يمينًا وشمالًا متجاهلين الأمل الإلهي الذي يقول «فاستقم كما أمرت»..

وضلالنا هنا.. ما هي نتائجه يا ترى؟ نحن مهما ضللنا أو انحرفنا سوف نجد أمامنا أناسًا مثلنا، لا تفرقهم عنا سوى الألوان أو الجنسيات أو الأخلاق والعادات.. أما ضلالنا عن مسيرة الحق، فسوف يسلمنا إلى أيدي ملائكة غلاظ شداد، وسوف يعرضنا إلى نار نورها ظلمة، وشرابها الصديد، وطعامها الزقوم.. فما أبعد الفرق بين الضلالين.. وما أجهلنا عندما نقتفي هذه الآثار ونتجاهل تلك الحقائق.

ووصلنا أخيرًا إلى موقف السيارات حيث سارت بنا نحو مزدلفة المشعر الحرام.

ووصلنا إلى مزدلفة، والليل يكاد ينتصف، لا لبعد في الطريق، بل لازدحام في حركة المرور، ومزدلفة ليست سوى أرض منبسطة قاحلة، لا شجر فيها ولا ماء، ولا شيء يعلو أرضها سوى الجبال، حتى المخيمات التي تنتصب في منى وعرفات لم يكن في مزدلفة منها أثر، والمزدلفة هي المشعر الحرام الذي نزل فيه قول الله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) وافترشنا البطانيات التي كنا نحملها، بالإضافة إلى ما حمله المتعهد من فراش معنا، وجلسنا لكي نستريح قبل المباشرة بجمع الحصى. وكنا حينما نتجه بأبصارنا لا نجد إلا اشباح الناس، وهم بين منحنٍ لجمع الحصى على ضوء مصباح صغير في يده.. وبين سائل يتحسس الطريق نحو جماعته.. وكانت ملابس الإحرام البيضاء هي الوحيدة التي ترى في تلك الصحراء الواسعة ومن خلال سواد العتمة.. وهنا ينبغي لي أن أعترف بالعجز عن تصور ساعات مزدلفة وأرضها وسمائها وروعتها وعطائها وهيبتها وجلالها، فهي وكما عشتها في تجربتي الخاصة فوق التصوير والتمثيل.. ولا يمكن لإنسان أن يفهمها إلا إذا عاشها عن فهم وإدراك.. وبعد أن أرحنا أجسامنا من تعب الطريق، باشرنا بجمع الحصى لأجل رمي الجمرات، وكان علينا أن نجمع تسعة وأربعين حصاة، والمستحب أن نضيف إليها إحدى وعشرين واحدة أخرى، من أجل احتمال عدم إصابة الرمي، ومضينا ننحني نحو الأرض نطلب الحصى. كانت الحصاة الواحدة أثمن لدينا من حبة اللؤلؤ، لأنها من مكملات حجنا وشروط صحته.. أما حبات اللؤلؤ فلم تكن لتجدينا شيئًا في ذلك المجال. إن هذه الحصيات التي نلتقطها من المشعر الحرام لكي نرمي بها الجمرات في منى، ليست سوى رمز لسلاح من الإيمان لنرمي به الشر والعصيان والخروج عن طاعة الخالق هذه المعاني التي ترمز إليها الجمرات..

ولهذا أراد التشريع الإسلامي أن يعلمنا بأننا عن طريق الإيمان وحده، نتمكن أن نحارب الشر ونقابل الجور.. فالإيمان هو الذي يتكفل بتسليحنا للمجابهة، وتحصيننا ضد الانهيار، ومن هذا نعرف الحكمة التي فرضت أن يكون الحصى من المشعر الحرام الداخل ضمن الأرض المقدسة، وكانت كل واحدة منا تحمل معها كيسًا صغيرًا من الخام، أعد خصيصًا لحفظ هذه الحصيات الثمينة، فجمعنا المقدار المطلوب، وحرصنا أن نغلق عليها الكيس بدقة واتقان. ثم اضطجعنا لننام قليلًا فإن تواصل التعب من حقه أن يؤثر على التفاعل الكامل مع العبادة، وكانت جنطتنا الصغيرة هي وسائدنا خلال النوم بعد أن افترشت كل واحدة منا نصف بطانيتها، وتغطت بالنصف الثاني، وأباريقنا الثمينة جدًّا إلى جوار رؤوسنا، واستيقظنا قبل الفجر بساعتين فجددنا الطهارة وتوجهنا للدعاء، وكان أروع ما قرأناه خلال تلك الساعات هي المناجاة السفرية المنسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين (ع) ففي هدوة ذلك الليل الرهيب وفي فضاء ذلك الأفق الرحيب ومع الظلمة التي لا يلون سوادها سوى مصباح يدوي صغير كان من الرائع جدًّا جدًّا أن يرتفع صوت خاشع ليقول:

إلهي لئن جلت وجمـت خطيئتـي

فعفوك عن ذنبي أجـل وأوسـع

إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي

وأنت مناجاتي الخفيــة تسمع

إلهي لئـن خيبتنـي وطـردتني

فمن ذا الذي أرجـو ومن ذا يشفع

إلهي فآنسـنـي بتلقيـن حجتـي

إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع

إلهي أقلنـي عثرتي وامح حوبتي

فإني مقرّ خائــف متضــرع

إلهي لإن أقصيتـنـي وأهنتنــي

فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع

إلهي وهذا الخلق ما بيـن نائــم

ومنتـبـه في لـيـلـه يتضرع

وكلهم يرجــو نوالـك راجيًــا

لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمـع

... وحان وقت الصلاة فأديناها ودعونا لإخواننا من المؤمنين والمؤمنات.. ثم ارتفع أذان الصبح، وكنا نلاحظ بوضوح الخيط الأبيض وهو ينبلج من الخيط الأسود، وهنا تبدو بوضوح الحقيقة العلمية التي ترمز إليها الآية المباركة «نولج الليل في النهار ونولج النهار في الليل» فإن الإيلاج يعني التدخل التدريجي، وهكذا هو الأمر بانبثاق النهار عن الليل، ودخول الليل على النهار، ولهذا نجد الخط الأبيض يلوح رويدًا من وراء الأفق الممتد. وكنا قد استصحبنا معنا بوصلة لتعيين القبلة، ولهذا فقد اتجهنا نحو القبلة في أدعيتنا وصلواتنا، وعلى هداها أيضًا أدينا صلاة الصبح، وبقينا ننتظر طلوع الشمس، لأن التشريع لا يجيز للرجال مغادرة مزدلفة قبل ذلك. وهذا التشريع مما تختص به الشيعة دون الفرق الأخرى من المسلمين، ولهذا كانت السيارات تمتلىء بالحجاج وتغادر المشعر عند منتصف الليل حرصًا على سهولة السير وتلافي حرارة الشمس والتمكن من الوصول إلى رمي الجمرات بسهولة..

وهنا أحب أن أقف أمام هذه النقطة التي أجدها مهمة جدًّا بالنسبة لأعمال الحج وتنظيمه وتوفير الراحة لكل فرد مؤمن، فالمرأة غير مجبرة شرعًا على المكوث حتى الصباح كما حدثنا الرواة عن الإمام جعفر الصادق (ع): أنه أرسل العلويات منذ الليل إلى منى لكي يجتنبن مشقة الزحام ويوفر لهن المجال للرمي بسهولة. إذن فلماذا يفرض على كل امرأة أن تتحمل المصاعب التي تتولد عن التأخير من أجل الرجال، وفي إمكانها شرعًا أن تؤدي واجبها، وتأوي إلى خيمتها في منى والشمس لم تشرق بعد! نعم ألا يجدر بالرجال أن يحرصوا على ذلك فيهيأ للنساء ركب خاص ينقلهن في الساعات الأخيرة من الليل إلى منى؟

وعلى كل حال فقد ركبنا السيارات وسارت بنا لا نقطع من الطريق نصف فرسخ، إلا وتقف نصف ساعة لانقطاع خط السير، وكانت الشمس قد ارتفعت بحرارتها الكاوية، والماء الذي معنا قد استنفذته الليلة الماضية، وليس من السهولة بمكان أن يجتمع العطش والحر والتعب، لولا إحساس الانسان بأنه في طريقه إلى عبادة، وكان ذلك الصباح هو اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام. أي يوم العيد. عيد للروح التي بلغت مطلوبها من الحج، وعيد للقلوب التي تعيش مفاهيم الح ، وعيد للإنسان الذي يشعر بالسعادة لأنه وصل إلى هذه البقاع، وتمكن من العمل على ما يريده الله، وإلا فإن أجسام الحجاج خلال ذلك اليوم تكون في قمة تعبها وجهدها، وهي بعيدة عن العيد بالمفهوم السطحي الذي يتعارف عليه. ومن نظافة الجسم أو جديد اللبس، إنه عيد بمفهوم العيد الصحيح، عيد التكامل الروحي للإنسان...

وارتفع النهار أكثر فأكثر والسيارة لا تتمكن أن تسير، وكنا نجد الحجاج وهم يتركون ما يركبون لكي يقطعوا الطريق راجلين، فوددنا لو تمكنا من السير، ولكن ذلك كان يتطلب وجود دليل معنا، ولم يكن في سيارتنا أي دليل، اللهم عدا رجل واحد وكله المتعهد بمداراتنا، ولكنه كان أعجز من ذلك بكثير، وبعد لأي سمعنا صوت متعهدنا وهو يسألنا عن راحتنا في الطريق، وكان قد وصل مع مجموعة الرجال، فاقترحنا عليه أن يرسل معنا من يتكفل بايصالنا إلى منى مشيًا على الأقدام، فهيأ لنا أثابه الله اثنين، أحدهما حاج من الحجاج، والثاني أحد المساعدين، فنزلنا من السيارة وعرض على الباقيات النزول فامتنعن عن ذلك ولم تلتحق بنا سوى سيدتين منهن، فأصبحنا بمجموعنا سبعة ورجلين. وسرنا وسط زحام الطريق يحدونا الأمل في سرعة الوصول، وقطعنا مسافة طويلة تخللتها الكثير من الصعوبات حتى وصلنا إلى منى..

ومنى بلدة فيها البيوت الصغيرة والعمارات الكبيرة ومنها المحلات المتنوعة والمساجد المتعددة، ولكنها بلدة صغيرة لا يمكن لها أن تستقبل عشرًا من معشار هذا الحجيج، ولهذا فقد انتشرت على شوارعها الخيم، واتسع نطاق الخيمات من يمين البلد ومن شمالها إلى حيث يرمي البصر، وكان الدخول إلى منى من خلال شارع يسمى بشارع العرب، وهو طويل وعريض يمتد من بداية منى حتى نهايتها..

وتتشعب منها جميع الشوارع الفرعية الأخرى، وسرنا في هذا الشارع نفتش عن موقع خيمتنا الذي قيل إنه بالقرب من البريد وغير بعيد أيضًا عن الجمرات. وبعد أن أرهقنا السير، طلب الرجلان منا أن نقف ليذهبا هما لاستطلاع الطريق، فوقفنا إلى جانب بائع مرطبات وكنا قد بلغنا القمة من العطش والظمأ والتعب فطلبنا منه ماء. فلم يلتفت نحونا وبعد أن كررنا الطلب مرات عديدة قال: لا يوجد عندنا ماء اشربوا بارد. مع أن الماء موجوا والثلج كان وافرًا لديه. ولكن البارد كان من حقه أن يعرضه لربح أكثر. ومع أننا كنا نشكو من أعراض الزكام والسعال، ولكننا اضطررنا إلى شراء البارد لنروي به بعض ظمئنا، بعد أن تعذر علينا شرب الماء. وأمرنا لله الواحد القهار.

ووصلنا أخيرًا إلى الخيمة، وكانت قد هيئت وفرشت منذ الليل، فارتخينا قليلًا وتناولنا وجبة صغيرة من الأكل، ثم جددنا الطهارة، وتوجهنا نحو رمي الجمرات، ووقفنا أمام جمرة العقبة الأولى وهي نصب حجري مربع الأركان لا يكاد محيطه يتعدى الأمتار الخمسة والستة» ويرتفع بمقدار مترين تقريبًا، وقد قام هذا النصب فوق هضبة ترتفع عن الأرض بما يقارب الثلاثة أمتار، يحيطها سياج منخفض، وعلى مقربة منه كان يبدو شامخًا راسخًا جبل العقبة، حيث تمت بيعتا العقبة عندما كان النبي (ص) يجتمع في شعاب الجبل مع الأنصار من الأوس والخزرج أثناء موسم الحج، وكان الواجب على كل حاج أن يرمي في حصياته السبعة متعاقبة نحو هذا النصب المرتفع فوق الهضبة، ولهذا كانت الآلاف من الأيدي تمتد لرمي حصاها الواحدة تلو الأخرى.. ومن العجيب أن لا تشتبه الحصوات على الرماة، ولا يجهل الرامي مكان حصاته حتى يجدها تستقر في المكان المقصود، أو يجدها قد هوت قبل أن تصل إليه فيعود ليرمي بدلًا عنها واحدة. ولم يكن الرمي مزدحماً جدًّا لعدم وصول الكثير من الحجاج، ولهذا تمكنا أن نصل إلى مقربة السياج المحيط، ورمينا حصياتنا بشكل هادىء ومطمئن والحمد لله.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

قصر النّظر قد يكون نتيجة استخدامنا لأعيننا في الأماكن المغلقة

قصر النّظر قد يكون نتيجة استخدامنا لأعيننا في الأماكن المغلقة

عدنان الحاجي

-

اللهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة

اللهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

السيد محمد حسين الطهراني

-

معنى (كثر) في القرآن الكريم

معنى (كثر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

{يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا}

{يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا}

الشيخ محمد صنقور

-

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

السيد عادل العلوي

-

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

الشيخ محمد جواد البلاغي

-

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

الشيخ مرتضى الباشا

-

لذّة الأعين ولذّة الأنفس

لذّة الأعين ولذّة الأنفس

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

قصر النّظر قد يكون نتيجة استخدامنا لأعيننا في الأماكن المغلقة

-

شرح دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك

-

اللهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة

-

الصّوم مقدّمة التّقوى

-

(أجواء رمضانيّة) معرض فوتوغرافيّ رمضانيّ في الدّمّام

-

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

-

شرح دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك

-

كيف تساعد وضعيّة الجسم في زيادة آلام الرّقبة والصّداع؟

-

معنى (كثر) في القرآن الكريم

-

(الخليل في تراثنا الشّعريّ) ورشة خليليّة عَروضيّة للأستاذ علي المحيسن