مقالات

العُـجْـبُ مفسدة العمل

الإمام الخميني "قدس سره"

سئل الإمام أبو الحسن عليه السلام عن العُجْبِ الذي يُفْسِدُ العَمَلَ، فقال: "العُجْبُ درجاتٌ منها أن يُزَيَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِه فَيَراهُ حَسَناً فَيُعْجِبهُ وَيَحْسَبُ أنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعاً وَمِنْها أن يؤمن العبد بربه فيمنُّ على الله عز وجل، ولله عليه فيه المنّ"(1).

تعظيم العمل واستكثاره

العُجْب، هو عبارة، حسبما ذكره العلماء (رضوان الله عليهم)، عن تعظيم العمل الصالح واستكثاره، والسرور والابتهاج به، والتغنج والدلال بواسطته، واعتبار الإنسان نفسه غير مقصِّر. وأما السرور بالعمل مع التواضع والخضوع لله تعالى وشكره على هذا التوفيق وطلب المزيد منه، فإنه ليس بعجب، بل هو أمر ممدوح.

ينقل المحدّث العظيم مولانا العلّامة المجلسي (طاب ثراه)، عن المحقّق الخبير والعالم الكبير الشيخ بهاء الدين العاملي (رضوان الله عليه)(2) أنه قال: "لا ريب في أنّ من عمل أعمالاً صالحة من صيام الأيام، وقيام الليالي، وأمثال ذلك يحصل لنفسه ابتهاج. فإن كان من حيث كونها عطيّةً من الله له، ونعمة منه تعالى عليه، وكان مع ذلك خائفاً من نقْصها شفيقاً من زوالها، طالباً من الله الازدياد منها، لم يكن ذلك الابتهاج عُجباً. وإن كان من حيث كونها صفته وقائمة به ومضافة إليه، فاستعظمها وركن إليها ورأى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير، وصار كأنّه يمنّ على الله سبحانه بسببها، فذلك هو العُجْب".

العُجب أمرٌ خفيّ

إن العُجب مثلما يدخل على أعمال الجوارح، يدخل أيضاً على أعمال الجوانح فيفسدها، وكما أنّ صاحب الفضيلة الحسنة يُعجب بخصاله، كذلك يكون ذو العمل الشنيع أيضاً، كما صرّح بهذا الحديث الشريف وخصّهما بالذكر؛ لأنهما خافيان عن نظر أغلب الناس.

واعلم أن للعُجب، كما وردت الإشارة إليه في الحديث الشريف، درجات:

الدرجة الأولى: العُجْب بالإيمان والمعارف الحقّة، ويقابله العجب بالكفر والشرك والعقائد الباطلة.

الدرجة الثانية: العـُجب بالملكات الفاضلة والصفات الحميدة ويقابله العجب بسيئات الأخلاق وباطل الملكات.

الدرجة الثالثة: العـُجب بالأعمال الصالحة والأفعال الحسنة ويقابلها العجب بالأعمال القبيحة والأفعال السيئة.

في مراتب العجب

اعلم أن لكل واحدة من الدرجات الآنفة الذكر من العجب مراتب. يكون بعض هذه المراتب واضحاً وبيّناً ويمكن للإنسان الاطلاع عليه، وبعضها الآخر دقيق وخفيّ للغاية بحيث لا يمكن للإنسان أن يدركه ما لم يفحص ويدقّق بصورة صحيحة. كما أن بعض مراتبها أشدّ وأصعب وأكثر تدميراً من بعضها الآخر.

المرتبة الأولى: يمنّ على وليّ نعمته

وهي أشدّ المراتب وأهلكها، حيث تحصل في الإنسان بسبب شدة العُجْب حالة يمنّ معها في قلبه بإيمانه أو خصاله الحميدة الأخرى على ولي نعمته ومالك الملوك، فيتخيل أن الساحة الإلهية قد اتسعت بسبب إيمانه، أو أنه بترويجه للشريعة قد أضفى على دين الله بهاءً جديداً، أو أنه بإقامة مجالس التعزية لأبي عبد الله عليه السلام قد أضفى على الدين جلالاً، لذلك يمنّ على الله وعلى سيد المظلومين وعلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يظهر لأحد هذا المعنى، إلّا أنه يمنّ في قلبه.

ومن هذا الباب بالذات، تنشأ المنّة على عباد الله، كأن يمنّ على الضعفاء والفقراء بإعطائهم الصدقات الواجبة والمستحبة ومساعدتهم.

المرتبة الثانية: يرى نفسه من المقرّبين

وهي التي يتدلّل فيها الإنسان ويتغنّج بواسطة العُجب على الله تعالى، وهذه غير المنّة، ولو أنّ البعض لم يفرّق بينهما.

إن صاحب هذا المقام يرى نفسه محبوباً لله تعالى، ويرى نفسه في سلك المقرَّبين والسابقين، وإذا جيء باسم وليّ من أولياء الله أو جرى حديث عن المحبوبين والمُحبين أو السالك المجذوب، اعتقد في قلبه أنه من أولئك. وقد يبدي التواضع رياء وهو خلاف ذلك. وإذا ما ابتلاه الله تعالى ببلاء، راح يعلن أن "البـَلاءَ لِلْوَلاءِ".

إن مدعي الإرشاد من العرفاء والمتصوفة وأهل السلوك والرياضة أقرب إلى هذا الخطر من سائر الناس.

المرتبة الثالثة: حتى لو عامله الله بالعدل لاستحق الثواب

أن يرى العبد نفسه، وبواسطة الإيمان أو الملكات أو الأعمال، دائناً لله وأنه بذلك يكون مستحقاً للثواب، ويرى واجباً على الله أن يجعله عزيزاً في هذا العالم، ومن أصحاب المقامات في الآخرة، ويرى نفسه مؤمناً تقياً وطاهراً، وقال في نفسه: "حتى لو عاملني الله بالعدل، فإني أستحق الثواب والأجر"، بل يتعدى بعضهم حدود القبح والوقاحة ويصرّح بهذا الكلام. وإذا ما أصابه بلاء وصادفه ما لا يرغب، فإنه يعترض على الله في قلبه، ويتعجب من أفعال الله العادل. وعندما يسمع أن الله يبتلي المؤمنين في هذه الدنيا، يسلّي نفسه بذلك في قلبه، ولا يدري بأن المنافقين المبتلين كثيرون أيضاً وليس كل مُبْتَلىً مؤمن.

المرتبة الرابعة: يرى نفسه أكمل من عامة الناس

هي أن يرى الإنسان نفسه مُتميزاً عن سائر الناس وأفضل منهم بالإيمان، وعن المؤمنين بكمال الإيمان، وبالأوصاف الحسنة عن غير المتصفين بها، فينظر إلى سائر الناس بعين الاحتقار، ويجعل الرحمة خالصة له فقط ولأمثاله.

مثل هذا الإنسان لا يرى الأعمال الحسنة من الناس شيئاً، ولكن إذا صدرت هذه الأعمال نفسها عنه يراها عظيمة. إنه يعرف جيداً عيوب الناس، وهو غافل عن عيوبه.

في بيان أن حيل الشيطان دقيقة

إن الشيطان لا يمكن أبداً أن يقول لك منذ البداية: مُنَّ على الله بهذه الأعمال، أو ضع نفسك في زمرة المحبوبين والمقرّبين من الحضرة الإلهية. وإنما يبدأ الأمر بالخطوة الأولى ثم يشق طريقه في قلوبكم، فيزيّن أمامكم بما يناسب حالكم، عملاً واحداً من أهل المعصية، ويوحي لكم بأنكم بحكم الشرع والعقل أفضل من هذا الشخص. فيتحصل من هذه الإيحاءات نتيجتان: الأولى: سوء الظن بعباد الله، والأخرى: العـُجب بالنفس. وكلاهما من المهلكات ومن معين المفاسد.

كان شيخنا الجليل العارف الكامل الشاه آبادي (روحي فداه) يقول:

"لا تعيبوا على أحد، حتى في قلوبكم، وإن كان كافراً، فلعل نور فطرته يهديه، ويقودكم تقبيحكم ولومكم هذا إلى سوء العاقبة".

وعلى أي حال، فإن النفس والشيطان، يدخلانكم في المرحلة الأولى من العُجب وقليلاً قليلاً ينقلانكم من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، إلى أن يصل بالإنسان في النهاية إلى المقام الذي يمنُّ فيه على ولي نعمته ومالك الملوك، بإيمانه أو أعماله ويصل عمله إلى أسفل الدرجات.

ـــــــــــــــــ

1- الكافي، الكليني، ج2، ص313.

2- بحار الأنوار، المجلسي، ج69، ص306.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

معنى (كوى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

محمود حيدر

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

-

حارب الاكتئاب في حياتك

-

الأقربون أوّلاً

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (بجودك أحيا) بنسختها العاشرة

-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

-

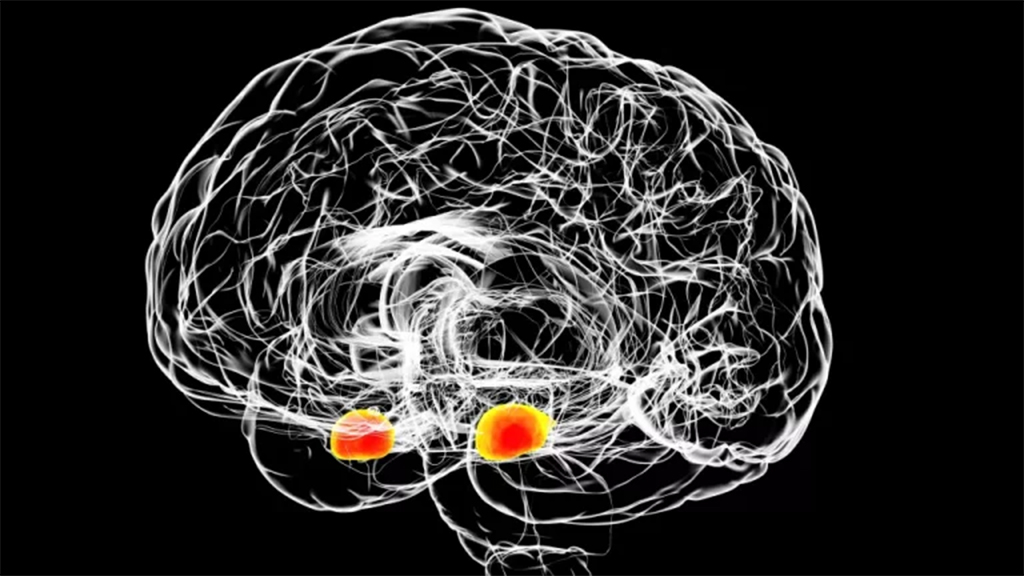

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)