علمٌ وفكر

خواطر الظّنون.. أقسامُها وشروحها

المُلّا هادي السّبزواريّ

الخاطر (هو) ما يرِد على القلب من الخطاب، أو الوارد الذي لا تَعَمُّلَ للعبد فيه. وما كان خطاباً فهو على أربعة أقسام:

1) ربانّيّ، وهو أوّل الخواطر: ويُسمّى نَقْر الخاطر ولا يُخطئ أبداً، وقد يُعرَف بالقوّة والتّسلّط وعدم الاندفاع.

2) وملَكيّ، وهو الباعث على مندوبٍ أو مفروض، وبالجملة كلّ ما فيه صلاح، ويُسمّى إلهاماً.

3) ونفسانيّ، وهو ما فيه حظٌّ للنّفس ويُسمَّى هاجساً.

4) وشيطانيّ، وهو ما يدعو إلى مخالفة الحقّ؛ قال الله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ..﴾ البقرة:268. وقال النّبيّ صلّى الله عليه وآله: «لَمَّةُ الشَّيْطانِ تَكْذيبٌ بِالحَقِّ وَإيعادٌ بِالشَّرِّ»، ويُسمّى وسواساً.

ويعيّر [الخاطر] بميزان الشّرع، فما فيه قُربة فهو من الأوّلَين، وما فيه كراهة، أو مخالفة شرعاً فهو من الآخرَين.

ويشتبَه في المباحات، فما هو أقرب إلى مخالفة النّفس فهو من الأوّلَين، وما هو أقرب إلى الهوى وموافقة النّفس فهو من الآخرَين.

والصّادقُ الصّافي القلب، الحاضر مع الحقّ سهلٌ عليه الفرقُ بينها بتيسير الله وتوفيقه، كذا قيل.

معنى الظّنّ

والظّنّ يُراد به:

1) الاعتقادُ الرّاجح.

2) وقد يراد به اليقين، كقوله تعالى: ﴿..يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ..﴾ البقرة:46، وقوله تعالى: ﴿..فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ..﴾ الأنبياء:87، كما ذكر المحقّق العلّامة شيخنا بهاء الدّين العامليّ، رحمه الله، في الحديث السّابع عشر من كتابه (الأربعين): «فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله تعالى: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ..﴾ الأنبياء:87، فقال الرّضا عليه السّلام: ذَلِكَ يونُسُ بْنُ مَتّى عَلَيْهِ السَّلامُ، ذَهَبَ مُغاضِباً لِقَوْمِهِ فَظَنَّ - بِمَعْنى اسْتَيْقَنَ - أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ..» الحديث.

وقد يقال إنّه [أي الظّنّ] من الأضداد، فيُطلَق على الرّاجح والمرجوح، وعلى الثّاني حُمل قوله تعالى: ﴿..إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا..﴾ الجاثية:32، ﴿..وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ النّجم:28، و﴿..إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ..﴾ الحجرات:12.

أقول: المراد بالظّنّ هنا العلم والإدراك المطلَق من باب عموم المجاز، أو عموم الاشتراك، أو تسمية العامّ باسم الخاصّ. وإنّما عُبِّر عنه بالظّنّ لوجهَين:

أحدهما: التّأسّي بالحديث القدسيّ، قال تعالى:«أَنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدي بِي»، ولذا قيل: فليُحسِن العبدُ ظنّه بربّه.

وثانيهما: أنّ العلوم من حيث هي مضافة إلينا، ينبغي أن تُسمَّى بالظّنون لشباهتها بها، لا سيّما ما يتعلّق منها بالمبدأ؛ فإنّ العقل وإن أمكنه اكتناهُ الأشياء، إلّا أنّه لا يمكنه اكتناهُ واجب الوجود، وإنّما هي إيقانات، بل حقّ اليقين بما هي مضافة إلى الله المُلقي.

وفي التّعبير بالظّنّ عن الظّان، الذي هو العقل، إشارةٌ إلى اتّحاد العاقل بالمعقول على ما هو مذهب بعض المحقّقين، وليست الإضافة من قبيل جرد قطيفة وأخلاق ثياب، لا سيّما على نسخة «خَطَرات الظّنون»، ولا بيانيّة، بل لاميّة وفقاً لقوله: «ملاحَظة العُيون».

واتّحاد العاقل والمعقول معناه الصّحيح الحقيق بالتّصديق أمران:

المعقول كالظهور والإشراق

أحدهما: أنّ المعقول بالذّات لا بالعرَض ظهورٌ وإشراقٌ من العاقل بلا تَجافٍ لذاته من مقامه، وظهورُه وإشراقُه المعنويّ لا يُباينه: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ نوح:14. فكلّ معقولٍ شأنٌ من شؤون العاقل، وللعاقل في كلّ شأنٍ من شؤونه شأن، ولذاته شأنٌ ليس للشّؤون فيه شأن، فالمعقولات مفاهيمها مجالِي إشراق النّفس، ووجودها فيضُ النّفس المنبسط على كلٍّ بحسبه، كما أنّ وجود المفاهيم والمهيّات الإمكانيّة في الخارج إشراقُ الله وفيض الله المنبسط على كلٍّ بحسبه: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ..﴾ النّور:35.

وثانيهما: أنّ العاقل في مقامه الشّامخ جامعٌ لوجود كلّ معقول بالذّات بنَحوٍ أعلى وأبسط، فهو مقامُ رتقِها وهي مقامُ فَتْقِه، وهو مقام إجمالها وهي مقام تفصيله... وهو كالعقل البسيط، وهي كالعقول التّفصيليّة.

ثمّ إنّ قرب الحقّ تعالى من الخواطر الرّبّانيّة واضح، فإنّها خطاباتُه وكلماته مع قلوب أرباب القلوب وكلام المتكلّم، ولا سيّما الكلمات التّامّات المجرّدات مأخوذة لا بشرط لا يباينه.

وأمّا قربه من الخواطر الأخرى، سيّما الملَكيّة، فلأنّ وجود تلك الخواطر مضافٌ إلى الله تعالى بالوجوب، فإنّ نسبة الشّيء إلى فاعله بالوجوب وإلى قابله بالإمكان. وأيضاً نسبة حقيقة الوجود إلى الوجود الصّرف بالحقيقة، وإلى المهيّة بالمجاز، وأيضاً إليه أوّلاً وبالذّات، وإليها ثانياً وبالعرَض.

لطائف التّمييز بين الوَحدة والكَثرة

قال أمير المؤمنين عليٌّ عليه السّلام: «ما رَأَيْتُ شَيْئاً إِلّا وَرَأَيْتُ اللهَ قَبْلَهُ..»، وهذا القرب ليس قربَ شيءٍ من شيء، وإنّما هو قربُ شيء بحقيقة الشّيئيّة من فَيئ من حيث هو فَيئ؛ ثمّ إنّ كون الوجود بشراشره حتّى وجود الشّيطان والشّيطانيّ، ووجود النّفس اللّوّامة والأمّارة، والنّفسانيّ، من الله تبارك وتعالى، إذ إلهُ الكلّ واحد، والقول بالثّنويّة، والقول بالأقانيم الثّلاثة، والقول بالتّخميس من بعض الأقدمين كلّها باطل: ﴿..أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ يوسف:39، لا ينافي كون بعض الخواطر من الشّيطان ومن النّفس وتَسميتها وساوس وهواجس، لأنّ مهيّتها وحدودها ونقايصها منهما، إذ السِّنخِيّة بين العلّة والمعلول معتبرَة؛ فالوجود معلولُ الوجود، والعدم معلولُ العدم، والمهيّة معلولٌ كَلازم المهيّة من حيث هي، فالطّيّباتُ للطّيّبين والخبيثاتُ للخَبيثين، والحكمُ للعنصر الغالب.

العَدَم بين الكلّيّ والجزئيّ

فلاجتلاب العَدَم في النّظام الكلّيّ والنّظام الجزئيّ إلى هذه الآثار، واستهلاك الوجود فيها بحيث إنّها تكاد تلتحق بالأعدام أو بالمهيّات المطلقة الغير المعتبر فيها الوجود، لا يليق إلّا بالانتساب إلى المبادى المحدودة السّرابيّة، ولا يستشعرُ ذلك الغافل المحجوب والمشرك بالجهة الوجوديّة النّورانيّة التي من الله تعالى فيها، حتّى لا يُسمّى وسواساً أو هاجساً، والشّرافة والخِسّة والتّفاضل بسبب الاستشعار وعدمه.

فالخير بيديه [تعالى]، ولو كان وجوداً مستهلكاً في النّاقصات والسّيّئات. والشّرّ ليس إليه، ولو كان الحدود والتّعيّنات في الكاملات والحسنات، فله الحمد. ومن يجِد خيراً في نفسه فليَحمد الله، ومن يجد شرّاً فلا يلومنَّ إلّا نفسه. وفي الدّعاء: «إِلَيْهِ يَرْجِعُ عَواقِبُ الثَّناءِ».

وفي الكتاب الإلهيّ: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ..﴾ النّساء:79.

وفي الحديث القدسيّ: «يا ابْنَ آدَمَ! أَنا أَوْلى بِحَسَناتِكَ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوْلى بِسَيِّئاتِكَ مِنّي».

وليُعمّم الخير والحسَنة حتّى يشملا الجهة النّورانيّة والوجهَ الوجوديّ في كلّ شيءٍ، فإنّهما من الله، كما قال تعالى: ﴿..قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ..﴾ النّساء:78.

وليعمّم الشّرّ والسّيّئة حتّى يشملا الجهة الظّلمانيّة والوجه العدميّ وشيئيّة المهيّة، فإنّها من النّفس والشّيطان.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (1)

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (1)

محمود حيدر

-

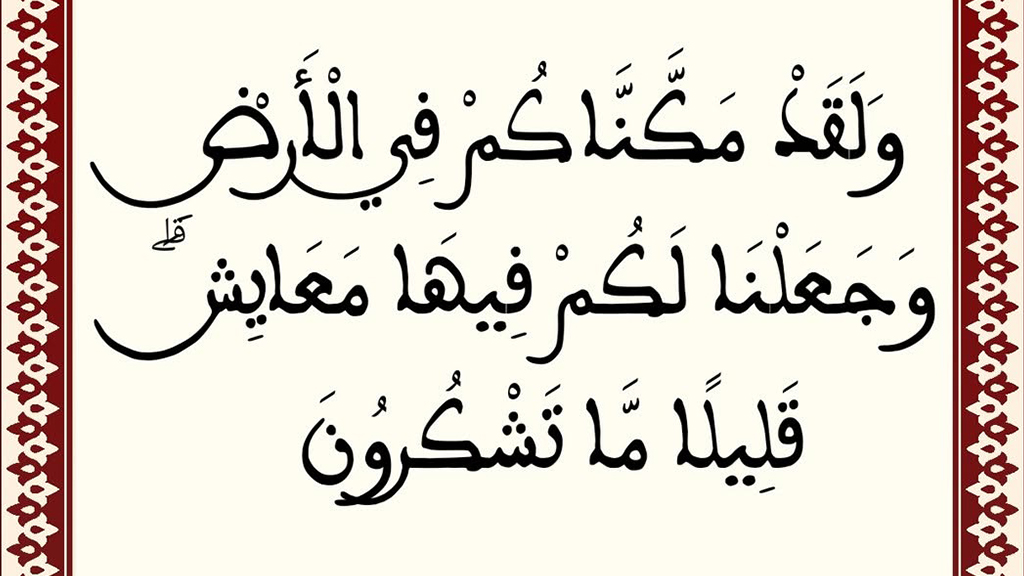

معنى (عيش) في القرآن الكريم

معنى (عيش) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

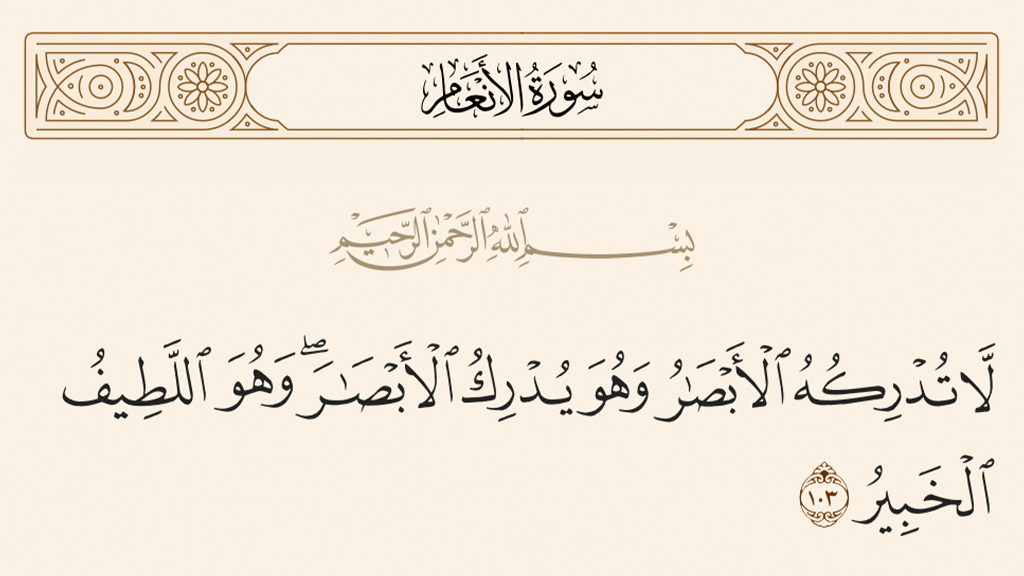

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

الفيض الكاشاني

-

التعلم القائم على اللعب: طرق مُثبتة لتعزيز نمو دماغ الطفل وتطوّر إدراكه وشحذ ذكائه

التعلم القائم على اللعب: طرق مُثبتة لتعزيز نمو دماغ الطفل وتطوّر إدراكه وشحذ ذكائه

عدنان الحاجي

-

مناجاة الزاهدين: زهد أحباب الله (1)

مناجاة الزاهدين: زهد أحباب الله (1)

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

في رحاب بقية الله: العدالة المهدويّة ترسم المستقبل

في رحاب بقية الله: العدالة المهدويّة ترسم المستقبل

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ

الشيخ محمد جواد مغنية

-

في رحاب بقية الله: ليمكّننّ له الدين

في رحاب بقية الله: ليمكّننّ له الدين

الشيخ معين دقيق العاملي

-

النّفاق والتّظاهر

النّفاق والتّظاهر

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حياتنا بين البخل والترف

حياتنا بين البخل والترف

الشيخ حسين مظاهري

الشعراء

-

أم البنين .. رواية من وجع الطف

أم البنين .. رواية من وجع الطف

حسين حسن آل جامع

-

واشٍ في صورة حفيد

واشٍ في صورة حفيد

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (1)

-

معنى (عيش) في القرآن الكريم

-

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

-

التعلم القائم على اللعب: طرق مُثبتة لتعزيز نمو دماغ الطفل وتطوّر إدراكه وشحذ ذكائه

-

زكي السّالم: (ديوانك الشّعريّ بين النّطورة والدّندرة والطّنقرة)

-

أم البنين .. رواية من وجع الطف

-

مناجاة الزاهدين: زهد أحباب الله (1)

-

في رحاب بقية الله: العدالة المهدويّة ترسم المستقبل

-

ستّ طرق لاستخدام القلق كمصدر للنّمو

-

سبيل غلبة العقل على النفس