السيد محمد حسين الطبطبائي

بين الإنسان والملائكة

وهو المعروف أيضًا من مذهب الشيعة، وربما استدلوا عليه بأن الملك مطبوع على الطاعة من غير أن يتأتى منه المعصية لكن الإنسان من جهة اختياره تتساوى نسبته إلى الطاعة والمعصية وقد ركب من قوى رحمانية و شيطانية وتألف من عقل وشهوة وغضب فالإنسان المؤمن المطيع يطيعه وهو غير ممنوع من المعصية بخلاف الملك فهو أفضل من الملك.

كلام في الإيمان

فمجرد العلم بالشيء والجزم بكونه حقًّا لا يكفي في حصول الإيمان واتصاف من حصل له به، بل لا بد من الالتزام بمقتضاه وعقد القلب على مؤداه بحيث يترتب عليه آثاره العملية ولو في الجملة، فالذي حصل له العلم بأن الله تعالى إله لا إله غيره فالتزم بمقتضاه وهو عبوديته وعبادته وحده كان مؤمنًا ولو علم به ولم يلتزم فلم يأت بشيء من الأعمال المظهرة للعبودية كان عالـمًا وليس بمؤمن.

الملائكة وسائط في التدبير

فلا شغل للملائكة إلا التوسط بينه تعالى وبين خلقه بإنفاذ أمره فيهم وليس ذلك على سبيل الاتفاق بأن يجري الله سبحانه أمرًا بأيديهم ثم يجري مثله لا بتوسيطهم فلا اختلاف ولا تخلف في سنته تعالى: {إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [هود: 56]، وقال {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا}

حقيقة الأفعال الخارقة للعادة

أن الملاك في هذا التأثير تحقق العلم الجازم من صاحب خرق العادة وأما مطابقة هذا العلم للخارج فغير لازم كما كان يعتقده أصحاب تسخير الكواكب من الأرواح المتعلقة بالأجرام الفلكية، ويمكن أن يكون من هذا القبيل الملائكة والشياطين الذين يستخرج أصحاب الدعوات والعزائم أسماءهم ويدعون بها على طرق خاصة عندهم

تحدي القرآن بالبلاغة (2)

وأما الإشكال باستلزام الإعجاز من حيث البلاغة المحال، بتقريب أن البلاغة من صفات الكلام الموضوع ووضع الكلام من آثار القريحة الإنسانية فلا يمكن أن يبلغ من الكمال حدًّا لا تسعه طاقة القريحة وهو مع ذلك معلول لها لا لغيرها، فالجواب عنه أن الذي يستند من الكلام إلى قريحة الإنسان إنما هو كشف اللفظ المفرد عن معناه

تحدي القرآن بالبلاغة (1)

والآية أيضًا مكية وفيها التحدي بالنظم والبلاغة فإن ذلك هو الشأن الظاهر من شؤون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ، فالتاريخ لا يرتاب أن العرب العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغًا لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقدمة عليهم والمتأخرة عنهم ووطئوا موطئًا لم تطأه أقدام غيرهم في كمال البيان وجزالة النظم ووفاء اللفظ ورعاية المقام وسهولة المنطق.

رسالة الإنسان قبل الدّنيا (1)

ويستنتج من ذلك أن الإنسان بجميع خصوصيات ذاته وصفاته وأفعاله موجود في عالم المثال من غير تحقق أوصافه الرذيلة وأفعاله السيئة ولوازمه الناقصة وجهاته العدمية فهو كان موجودًا هناك في أهنأ عيش وأقر عين في زمرة الطاهرين وصفّ الملائكة المقدسين مبتهجًا بما يشاهده من نور ربّه ونورانية ذاته

رسالة في أسماء الله سبحانه وتعالى (4)

قد شاع في الألسن أن أسماء الله تعالى توقيفية وقد أرسلوه إرسال المسلمات وليس المراد بالاسم هاهنا حقيقته وهو الذات المأخوذ بوصف ما لعدم رجوعه حينئذ إلى معنى محصل بل المراد به الاسم اللفظي وهو اسم الاسم حقيقة وحينئذ فالمراد من التوقيف أما التوقيف على الرخصة الشرعية الكلية أو الشخصية

رسالة في أسماء الله سبحانه وتعالى (2)

إن المعاني التي قد استعملت فيها هذه الأسماء الشريفة في القرآن الكريم وبقية الاستعمالات تتبعها لا محالة لا شكّ في أنها تطابق المصاديق التي لها في نفس الأمر ولا شكّ أن للحق سبحانه كمالات وصفات موجودة حقيقية كشف عنها أو عن بعضها بهذه البيانات القرآنية التي تشتمل على هذه الأسماء بطريق الإفراد تارة وعن أعيان هذه المعاني بجمل وتركيبات كلامية تارة أخرى

الكتاب

-

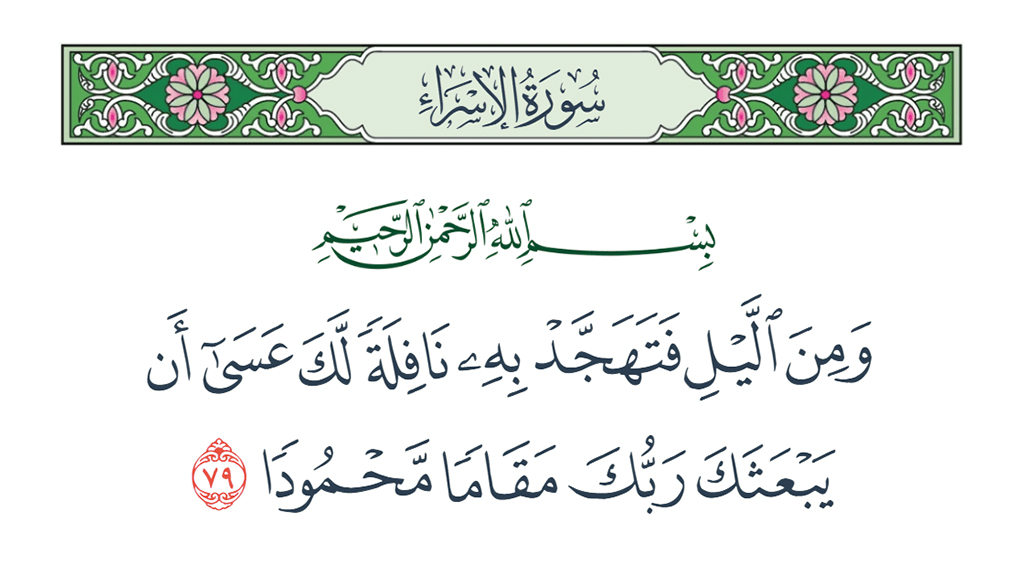

معنى (هجد) في القرآن الكريم

معنى (هجد) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (1)

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (1)

محمود حيدر

-

علم الأعصاب وفهم ما يحدث في الدماغ أثناء الحزن والفقد

علم الأعصاب وفهم ما يحدث في الدماغ أثناء الحزن والفقد

عدنان الحاجي

-

مناجاة المريدين (7): على المُقْبِلين عليه مُقْبلٌ

مناجاة المريدين (7): على المُقْبِلين عليه مُقْبلٌ

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

حتّى ظهور الشمس (2)

حتّى ظهور الشمس (2)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

عاقبة البهتان

عاقبة البهتان

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

العبادة على سبعين وجهًا

العبادة على سبعين وجهًا

الشيخ مرتضى الباشا

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

حسين حسن آل جامع

-

إلى سادن السّماء

إلى سادن السّماء

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

آخر المواضيع

-

قراءة في كتاب: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء

-

(بصمات باقية) كتاب إلكترونيّ جديد للشّاعر والرّادود عبدالشّهيد الثّور

-

معنى (هجد) في القرآن الكريم

-

مزايا القرآن الكريم

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (1)

-

علم الأعصاب وفهم ما يحدث في الدماغ أثناء الحزن والفقد

-

مناجاة المريدين (7): على المُقْبِلين عليه مُقْبلٌ

-

حتّى ظهور الشمس (2)

-

(الحكمة في التّوازن) محاضرة في الأحساء للدّكتورة زهراء الموسوي

-

معنى (همس) في القرآن الكريم