علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ عبد الله الجوادي الآمليعن الكاتب :

فيلسوف، مفسر وعالم دين إسلامي و مرجع شيعي، مؤسس مؤسسة الإسراء للبحوث في في مدينة قم الإيرانيةالتعدّديّة الدينيّة تهافت الوضعانيّة .. تسامي الوحيانيّة(1)

التعدّديّة الدينيّة هي إحدى المواضيع المهمّة في مختلف الدراسات الكلاميّة والفلسفيّة والدينيّة المعاصرة.

التعدّديّة Pluralisme رؤية قوامها التعدّد الدينيّ Religious pluralisme، وفي مقابلها رؤية قوامها الوحدة الدينيّة تجسّد نمطًا من التفرّد الدينيّ Religious exclusivism وفي هذا السياق قسّم المفكّر الغربيّ جون هيغ وجهات النظر المطروحة على صعيد تنوّع الأديان إلى ثلاثة أقسامٍ هي:

- رؤية قوامها تفرّديّة دينيّة

- رؤية قوامها تعدّديّة دينيّة

- رؤية قوامها شموليّة دينيّة

يعتقد أصحاب الرؤية التفرّدية أنّ الحقيقة والسعادة والنجاة والكمال عبارة عن قضايا موجودة في دين واحد على نحو الحصر والتفرّد، وعلى هذا الأساس يعتبرون هذا الدين هو الحقّ وفي رحابه فقط يمكن للإنسان أن يبلغ الغاية التي خُلق لأجلها؛ لأنّ الدين وحده يحكي عن الحقيقة ويمنح البشر سعادةً واقعيّةً.

وأصحاب الرؤية التعدّديّة يعتقدون أنّ جميع الأديان تضمن النجاة والكمال لأتباعها، ومعنى ذلك أنّ الأديان كافّةً تحكي عن الحقيقة وتمنح البشريّة سعادةً واقعيّةً.

وأمّا أصحاب الرؤية الشموليّة، فيعتقدون بوجود سبيل وحيد للنجاة والسعادة، وهذا السبيل لا يُعرف إلّا في رحاب دينٍ محدّدٍ، وفي هذا السياق أكّدوا على أنّ كافّة الناس بإمكانهم نيل هذا الهدف شريطة أن يُذعنوا للأحكام التي يفرضها عليهم هذا الدين الحقّ ليصبحوا سالكين حقيقيّين في سبيل النجاة الذي أرشدهم إليه. أصحاب هذه الرؤية يشاركون أصحاب الرؤية التعدّديّة من حيث اعتقادهم بأنّ لطف الله تعالى قد تجلّى في العديد من الأديان ضمن جوانب مختلفة، وعلى هذا الأساس استنتجوا أنّ كلّ إنسانٍ بإمكانه نيل النجاة حتّى إذا لم يكن على علمٍ بالعقائد الحقّة، وهذا الكلام يعني ضرورة اعتقاد المتديّن بما يلي: ما ناله الآخرون من سعادة ومعرفة بالحقيقة يقابل ما لديّ من سهمٍ في هذا المجال، لذا أعتبرهم إلى جانبي في طريقي نحو النجاة والسعادة بحيث لا يختلفون عنّي.

تجدر الإشارة هنا إلى وجود أشكال أخرى من الفكر التعدّديّ الدينيّ، لكنّها لا تندرج ضمن نطاق بحثنا.

أهمّ الأسئلة التي تطرح بخصوص بحثنا يمكن تلخيصها بما يلي:

1) هل المفترض هو تعدّد الأديان أو وجود دين واحد لا يقبل التعدّديّة؟

2) هل يمكن ادّعاء تعدّد المعتقدات الحقّة بحيث يمكن للإنسان اتّباع أيّ دينٍ شاء وسلوك عدّة طرقٍ لبلوغ مرحلة لقاء الله تعالى؟

3) هل بإمكان المتديّن أن يتعايش مع أتباع سائر الأديان بسلامٍ وطمأنينةٍ؟

4) عندما تتعدّد الأديان هل يمكن لأتباع كلّ واحدٍ منها ادّعاء أنّهم سائرون في سبيل النجاة؟ أي هل يمكن لكلّ إنسانٍ نيل النجاة وبلوغ المقصد المنشود بغضّ النظر عن الدين الذي يعتنقه والسبيل الذي يسلكه؟ هل من الممكن ادّعاء أنّ أتباع كافّة الأديان سائرون في الطريق الصحيح الذي هو طريق النجاة والسعادة؟

تعدّديّة المذاهب وتعدّديّة الأديان

التعدّديّة الدينيّة على نوعين، فيوجد فكر تعدّديّ بشكل تنوّعٍ في دينٍ واحدٍ، ويوجد فكر تعدّديّ يُطرح على صعيد تنوّع الأديان. النوع الثاني معناه الاعتقاد بتعدّد الأديان وادّعاء أنّ كلّ واحدٍ منها على حقّ ويأخذ بيد أتباعه إلى الحقيقة والسعادة؛ في حين أنّ النوع الأوّل معناه أنّ تعاليم دينٍ واحدٍ تفسَّر بأنماط متنوّعة، بحيث يتبلور مذهبٌ معينٌ على أساس كلّ تفسيرٍ؛ لذا تتعدّد المذاهب في هذا الدين الواحد، وأصحاب هذه الرؤية يعتقدون بأنّ كلّ هذه المذاهب على حقٍّ ومن شأن كلّ واحدٍ منها الأخذ بيد أتباعه إلى الفلاح والسعادة.

التعدّديّة الدينيّة في رحاب علم الكلام

قبل أنّ نتطرّق إلى بيان معنى التعدّديّة في مباحث علم الكلام، نرى من الأنسب أوّلًا بيان النطاق الذي يجب أن يتمّ تسليط الضوء عليها في رحابه ثمّ، معرفة أهمّ مبادئها كي نتمكّن من معرفة ما إن كانت من الأفكار المتوارثة روايةً أو أنّها مجرّد فكر تجريبيّ أو من النظريّات العقليّة.

لا شكّ في أنّ التعدّديّة تعتبر من النظريّات العقليّة وليست فكرًا تجريبيًّا؛ لذا تُطرح في بوتقة النقد والتحليل ضمن مباحث علمي الفلسفة والكلام، وأمّا السبب في عدم كونها من المسائل التجريبيّة فيعود إلى أنّها ذات ارتباط بالأسس الأيديولوجيّة، وكما هو معلوم فالمباحث الأيديولوجيّة غير خاضعة للتجربة، بل القول الفصل فيها للعقل والوحي (النقل الثابت صوابه بالدليل القطعيّ).

المقصود من العقل هنا ذلك العقل الذي يعتبر أعلى مقامًا من الحسّ والظنّ والخيال، أي العقل البرهانيّ (الاستدلاليّ) الذي له صلاحيّة التفكّر بالقضايا الكلّيّة ومخوّل بإبداء الرأي إزاءها، والمقصود من النقل والوحي (النقل القطعيّ) هو القرآن الكريم أو أيّ خبرٍ يعتبر نصًّا قطعيًّا من حيث صدوره ودلالته على الموضوع، أي ذلك الخبر الدالّ بشكلٍ صريحٍ على الموضوع، ويكون متواترًا أو خبرَ واحدٍ مدعوم بقرينة قطعيّة، وكذا الحال إذا كان هذا النصّ آيةً قرآنيّةً؛ إذ يجب أن تكون دلالته على الموضوع بشكلٍ صريحٍ أيضًا كي يعتبر نصًّا عليه.

استنادًا إلى ما ذُكر، إذا أفاد ظاهر نصوص الوحي الظنّ، لا يمكن الاكتفاء به حسب القواعد القرآنيّة، فقد أكّد تعالى على أنّ الظنّ لا طائل منه على الصعيد الأيديولوجيّ: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)[1].

لا يمكن للتجربة أن تُتّخذ كأساسٍ لتمييز الحقّ عن الباطل على الصعيد الأيديولوجيّ؛ لذا ليس من الصواب الاعتماد عليها لتقويم مدى صواب أو بطلان فكرٍ ما، فهي بمدلولها المتعارف في العلوم التجريبيّة لا تجدي نفعًا على صعيد العلوم غير التجريبيّة والفكر المجرّد؛ إذ لو كان المقصود منها هو التجربة العمليّة، فالكثير من الحقائق في عالمنا لا تندرج في نطاق التجارب العمليّة؛ لكونها مجرّد مبادئ نظريّة ومعتقدات فكريّة، ومن المؤكّد أنّ هذا النوع من الحقائق غير الخاضعة للتجربة لا يمكن إثباتها تجريبيًّا، لذا لو أردنا إثبات مدى صدقها أو سقمها بهذا الأسلوب سوف نواجه مشاكل فكريّة جادّة، ثمّ لا نتمكّن من معرفة ما إن كانت حقًّا أم باطلًا.

المقصود ممّا ذُكر هو أنّ التديّن يندرج ضمن القضايا العقائديّة والأخلاقيّة والسلوكيّة، والحقائق الدينيّة تتجلّى جوانبها الأساسيّة وينال الإنسان ثمارها بعد الموت، وهي بكلّ تأكيد غير خاضعة للتجربة في الحياة الدنيا، فالأمور المرتبطة بعالم البرزخ والقيامة والجنّة والنار على سبيل المثال لا يمكن الاطّلاع على حقائقها من خلال التجربة. وأمّا الأحكام الشرعيّة والأخلاق الدينيّة، فلا يمكن إخضاعها للتجربة إلّا في مجال فوائدها الدنيويّة؛ وذلك لأجل صياغة أنموذج أمثل للسلوك الدنيويّ، حيث تتبلور فوائد تجربتها في الحياة الدنيا فحسب؛ لأنّ كافّة آثارها الأخرويّة لا تندرج في نطاق التجربة، ومن ثمّ لا فائدة من إخضاعها للفكر التجريبيّ، فعلى سبيل المثال لا يمكن للإنسان تجربة أثر الصلاة بشكل ملموس إلّا إذا كانت كلّ آثارها تتبلور في الحياة الدنيا فقط، وكذا هو الحال بالنسبة إلى الصيام وسائر العبادات والعقود والإيقاعات وكافّة المعاملات التي نؤدّيها امتثالًا لأحكام الشريعة، حيث يمكن إثبات آثارها تجريبيًّا فيما لو افترضنا أنّ هذه الآثار تتبلور في الحياة الدنيا فحسب، إلا أنّ الواقع على خلاف ذلك؛ لكون الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كحلقة في بيداءٍ، فقد وصفت: «كحلقةٍ في فلاةٍ».[2] المقصود من هذه العبارة أنّ الإنسان مسافر أبديّ وحياته الدنيويّة كالحلقة الموجودة في بيداءَ مترامية الأطراف، فهو كالقطرة في بحرٍ عظيمٍ.

نستشفّ من جملة ما ذكر أنّ التجربة لا طائل منها على الإطلاق لمعرفة واقع الدين، بل لا بدّ في هذا المضمار من الاعتماد على العقل البرهانيّ (الاستدلاليّ) والنقل الثابت بالدليل القطعيّ كنصٍّ ثابتٍ كي نتمكّن من امتلاك معرفة صائبة بخصوص القضايا الأيديولوجيّة والمعارف الدينيّة.

استحالة تنوّع الأديان

أوّل سؤال يُطرح للبحث والتحليل على صعيد التعدّديّة الدينيّة - تنوّع الأديان - هو ما يلي: هل المفترض هو تعدّد الأديان؟ نقول في مقام الجواب إنّ فرضيّة تعدّد الأديان ليست صائبةً؛ لأنّ الدين جاء بهدف تربية الإنسان، وقد تمّ إثبات أنّ الإنسان يجسّد حقيقةً واحدةً في عالم الوجود، ومن هذا المنطلق لا بدّ وأن يكون الدين الهادف إلى تربيته واحدًا لا أكثر.

ثمّة ارتباط وطيد بين الأنثروبولوجيا ومعرفة الدين الحقّ لدرجة أنّنا لو استطعنا معرفة حقيقة الإنسان بدقّةٍ متناهيةٍ سوف نعرف إثر ذلك الدين على حقيقته أيضًا، فعلى سبيل المثال إذا تمّ إثبات وجود تنوّع في حقيقة الإنسان على مرّ العصور وعدم امتلاكه حقيقةً واحدةً بصفته من ذرّية آدم (عليه السلام)، ففي هذه الحالة يمكن الإذعان لفكرة تنوّع الأديان أيضًا؛ لكن إذا تمّ إثبات امتلاكه فطرةً إلهيّةً لا تغيير لها على مرّ العصور وفي شتّى البقاع مهما اختلف جنسه وعرقه ولونه وبعض خصائصه البدنيّة وصفاته الطبيعيّة، فالنتيجة هي وجوب كون الدين واحدًا وثابتًا؛ لأنّه ذو ارتباط تامّ بفطرة بني آدم، وإثر ذلك لا بدّ وأن تكون أصول الدين ثابتةً على مرّ العصور حتّى إذا تغيّرت فروعه التي تندرج ضمن الأحكام الشرعيّة الموسومة بالمنهاج والشريعة.

بنو آدم يشتركون بحقيقة واحدة مهما تغيّرت الظروف والأزمنة؛ لأنّ عقولهم وقلوبهم وفطرتهم من سنخ واحد على الرغم من وجود تغييرات في نمط حياتهم وهيئة أبدانهم وكيفيّة ارتباطهم بعالم الطبيعة، فهذه التغييرات تحدث مع تنوّع الأزمنة والأمكنة، وهذا التنوّع يتجلّى أيضًا في طريقة تعاملهم مع بعضهم وأساليب أسفارهم، فقد كانت المعاملات التجاريّة في قديم الزمان بنحوٍ يختلف عمّا عليه الحال في عصرنا الحاضر، كما كانوا يسافرون مشيًا أو على الدوابّ إلا أنّنا اليوم نسافر بوسائل نقل حديثة كالسيارات والطائرات. هذه هي المتغيّرات في حياة البشر، وأمّا الأمور الفطريّة فهي ثابتة على مرّ العصور وفي كلّ مكانٍ من الكرة الأرضيّة، فعلى سبيل المثال الإنسان القديم كان يحبّ العدل ويستاء من الظلم، ويستحسن التواضع وحفظ الأمانة، ويسعى إلى نيل حرّيّته واستقلاله بحيث يشعر بالسعادة إذا تمكّن من تحقيقهما، كذلك كان يبغض التكبّر والخيانة والاستعمار والاستغلال والعبوديّة والذلّ؛ وكلّ هذه الحالات تكتنف فكر الإنسان المعاصر أيضًا ولا تغيير فيها.

إذن، المبادئ العامّة للدين والأخلاق، كذلك المعارف التي لها ارتباط بالفطرة الإنسانيّة؛ ثابتة لا تغيير لها لكون الفطرة ثابتةً ذاتيًّا وليست عرضةً للتغيير، وعلى هذا الأساس نستنتج وجود ارتباط وطيد بين التعدّديّة الدينيّة والأنثروبولوجيا، ومن ثمّ لو اعتبرنا الإنسان صاحب فطرة ثابتة وحقيقة واحدة لا يبقى مجال لادّعاء وجود تعدّديّة دينيّة على الإطلاق؛ لكن إذا قيل بتعدّد حقيقة الوجود الإنسانيّ وعدم ثباتها يمكن حينها افتراض وجود تعدّديّة دينيّة.

فرضيّة التعدّديّة الدينيّة باطلة من أساسها، والقرآن الكريم رفضها بصريح العبارة في قوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)،[3] وقوله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)،[4] مفهوم هاتين الآيتين هو أنّ الدين الحقّ واحدٌ لا أكثر.

الحكمة من تعدّد الشرائع

البراهين العقليّة والآيات والأحاديث كلّها تدلّ على امتلاك الإنسان روحًا واحدةً فقط تضمّ عقلًا وقلبًا وفطرةً وشؤونًا أخرى كثيرة، كذلك تؤكّد على أنّ بدنه ذو ارتباط ببيئته الجغرافيّة - الطبيعيّة - بينما روحه ذات ارتباط بعالم ماوراء الطبيعة ومن صفاتها أنّها ثابتة على مرّ العصور بحيث لا يؤثّر عليها تغيّر الزمان، فهي في الواقع ليست شرقيّةً ولا غربيّةً ولا شماليّةً ولا جنوبيّةً، بل عبارة عن شأنٍ ماورائيّ؛ ومن هذا المنطلق إذا أردنا معرفة العوامل المساعدة في رقيّها لا بدّ وأن نستكشف خصائصها في عالم ماوراء الطبيعة. وأمّا البدن فهو مرتبط بالبيئة الجغرافيّة التي يعيش فيها بحيث يتأثّر بها وتتغيّر خصائصه الطبيعيّة وفقًا لخصائصها من جهة كونها شرقيةً أو غربيةً أو استوائيةً أو معتدلةً، وما إلى ذلك من ظروف جغرافيّة أخرى؛ ناهيك عن أنّ قابليّات البشر متنوّعة وفي تطوّر متواصل؛ لذا على ضوء هذا التنوّع ونظرًا لوجود اختلاف في الخصائص الجغرافيّة لكلّ منطقة ووجود تباين في الآثار التي تتمخّض عنها، تتنوّع قابليّات الإنسان وكذلك حاجاته من الناحية الجغرافيّة، ومن ثمّ لا بدّ من تلبية هذه الحاجات المتنوّعة بتنوّعٍ أيضًا؛ وهذا هو السبب في تعدّد الشرائع (المناهج) فهي مرتبطة بالجوانب المتغيّرة من حياة البشر.

لذلك نلاحظ وجود تناسقٍ بين المسائل الرياضيّة التي هي ذات ارتباط بالعقل، وبين المسائل الفلسفيّة والكلاميّة (العقائديّة) التي هي ذات ارتباط بالعقل والفطرة معًا، وهذا التناسق ثابت سواء أكان في شرق الأرض أو غربها أو شمالها أو جنوبها؛ بينما مسائل العلوم التجريبيّة مثل الطبّ والصيدلة - من حيث جهتها العمليّة دون العلميّة - تختلف مع اختلاف الناس.

أصول الدين والمبادئ العامّة للأخلاق والقانون والفقه ثابتةٌ لكونها ذات ارتباط بالجانب الثابت من وجود الإنسان، فهو صاحب فطرة ثابتة تقتضي ثبوت هذه الأمور: (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ)،[5] في حين أنّ الشريعة (المنهاج) متغيّرة ومتعدّدة من منطلق ارتباطها بظروف بيئته الطبيعيّة وأسلوب حياته.

وحدة المتعدّد وتعدّد الواحد

قد يسأل سائل: هل امتلاك الإنسان بُعدين وجوديَّين هما الروح والبدن، دليلٌ على وجود تعدّديّة دينيّة؟

نقول في الإجابة عن هذا السؤال: لو كان المقصود إمكانية تحميل العديد من الأديان على فطرة البشر الواحدة، فهذا التحميل ليس صحيحًا لأنّه يستلزم القول بوحدة المتعدّد وتعدّد الواحد، ومن ثمّ فالكثير بما هو كثير يصبح واحدًا، والواحد بما هو واحد يصبح كثيرًا؛ وكلاهما في الحقيقة مستحيل، وهذه الاستحالة دليل على بطلان التعدّديّة الدينيّة.

استنادًا إلى ذلك يثبت لنا أنّ الروح من حيث عدم تعدّدها تقتضي وجود دينٍ واحدٍ لا غير، ومن ثمّ فالقانون الذي يُسنّ لتربيتها والرقيّ بها إلى أعلى الدرجات يجب أن يكون واحدًا إذا كانت بذاتها واحدةً حقًّا؛ وفي غير هذه الحالة فالقانون الواحد في عين وحدته يجب أن يكون متعدّدًا، والفطرة الواحدة في عين وحدتها يجب أن تكون متعدّدةً؛ وهذا الأمر مستحيل بكلّ تأكيدٍ.

إذن، بما أنّ فطرة بني آدم واحدة، فالدين الحاكم عليها والمربّي لها والمدبّر لشؤونها واحدٌ أيضًا، ورغم أنّ كلّ نبي اتّبع أسلوبًا تبليغيًّا خاصًّا في بيئة جغرافيّة وظروف خاصّة تناسبًا مع طبيعة حياة قومه وبنيتهم البدنيّة، إلّا أنّ كافّة الأنبياء متّفقون على الأسس العامّة والمبادئ الثابتة؛ لذا لا صواب للرأي القائل بالتعدّديّة الدينيّة بمعنى وجود أديان متنوّعة تتنوّع مبادئها العقائديّة والأخلاقيّة والشرعيّة سواء أكان ذلك في عصر واحد أم في عدّة عصور؛ كذلك لا صواب للرأي القائل بجواز اعتناق الإنسان عدّة أديانٍ في آنٍ واحدٍ أو اعتناق عدّة أديانٍ واحدًا تلو الآخر بحيث تتوّع المبادئ العقائديّة والأخلاقيّة والشرعيّة التي يعتقد بها؛ لأنّ الصواب فقط هو إمكانيّة تعدّد الشرائع مع تعدّد العصور في رحاب دينٍ واحدٍ.

أنواع التعدّديّة

التعدّديّة الدينيّة يمكن تصوّرها ضمن أنواع عديدة هي:

1) هدف واحد وسبيل واحد

أحيانًا تندرج أمور متعدّدة ضمن سبيلٍ واحدٍ لأجل تحقيق هدفٍ واحدٍ، وهنا يمكن اعتبار هذا التعدّد غير بعيد عن الحقّ، فهو إمّا أن يكون حقًّا محضًا أو قد يكون قريبًا من الحقّ نظرًا لوحدة الهدف والسبيل العامّ، والاختلاف في هذه الحالة كامنٌ في السبل الفرعيّة فقط والتي يجب أن ترتبط بهذا السبيل العامّ، فهي على ضوء ارتباطها به تقود صاحبها إلى الهدف المنشود الذي لا وجود لهدفٍ غيره.

2) أهداف متعدّدة على امتداد بعضها

التعدّد يرتبط أحيانًا بالهدف، وهذا يعني كثرة الأهداف وليس السبُل، لكن رغم ذلك تبقى هذه الأهداف مرتبطة بهدف متعالٍ واحد لا غير، لذا يمكن لكلّ إنسان أن يبلغ أحدها بنحوٍ معيّن كي يبلغ هذا الهدف المتعالي الذي هو الغاية النهائيّة؛ وفي هذه الحالة يمكن قبول التعدّديّة، لأنّ الاختلاف الكائن بين الأهداف الفرعيّة فرعيّ في واقعه وليس أساسيًّا.

3) أهداف متعدّدة في موازاة بعضها

أحيانًا تكون الأهداف المفترضة متنوّعة ومتباينة، وفي موازاة بعضها لدرجة أنّ أحدها يدلّ على شيءٍ والآخر يفنّد هذه الدلالة من أساسها، كما لو أكّد أحدها على وجود مبدأ ومعادٍ لعالم الوجود والآخر يؤكّد على العكس من ذلك تمامًا - والعياذ بالله -، حيث يعتقد الإنسان حسب مدلول الهدف الأوّل أنّه سينعم بالحياة بعد موته وسيبعث في يوم القيامة حيًّا، في حين أنّه حسب مدلول الهدف الثاني يعتقد بأنّه سيفنى بالكامل ولا وجود لحساب وقيامة بعد موته.

لا شكّ في بطلان هذا النوع من التعدّديّة التي تتعارض فيها الأهداف؛ إذ ليس من الممكن أن تكون حقًّا لأنّ الأفكار التي تتبلور في رحابه إمّا أن تكون متناقضة مع بعضها بالكامل أو أن تكون بمثابة النقائض، ونظرًا لاستحالة الجمع بين النقيضين؛ لذا ليس من الممكن مطلقًا أن يكون كِلا الأمرين حقًّا، وفي الوقت ذاته لا يمكن ادّعاء بطلانهما معًا.

4) وحدة الهدف وتعدّد السبُل

قد يكون الهدف واحدًا أحيانًا، إلّا أنّ السبُل التي تقود إليه عديدة وفي مقابل بعضها على نحو التضادّ والتعارض، أي أنّها سبُل فرعيّة لا تنبثق من مبدأ واحد ولا تنتهي إلى سبيل عامّ واحد، بحيث يتّجه أحدها على سبيل المثال إلى شرق الأرض والآخر إلى غربها أو إلى القطب الشماليّ أو القطب الجنوبيّ.

الجدير بالذكر هنا أنّ اتّجاه هذه السبُل ليس منحنيًا على غرار انحاء الكرة الأرضيّة، لأنّها لو كانت كذلك سوف يلتقي بعضها ببعض في نقاط معيّنة، لذا كلّ واحدٍ منها يجري على امتداد معين نحو جهة خاصّة بحيث لا يمكن أن يلتقي بغيره على الإطلاق.

هذا النوع من التعدّد غير مقبول طبعًا، إذ لا يمكن بتاتًا ادّعاء أنّ كافّة الطرق تنتهي إلى الحقّ، فهذا الادّعاء عبارة عن تعدّديّة تقتضي الجمع بين النقيضين، ومن البديهيّ أنّ الجمع بينهما مستحيل كما هو ثابت عقليّا ومنطقيًا.

5) تعدّد الثقافات والأعراف والتقاليد

يعتقد المفكّرين بعض أنّ الثقافة هي ذات الدين، وعلى هذا الأساس استدلّوا على تعدّديّته، حيث قالوا بما أنّها متعدّدة فهو متعدّد أيضًا، ممّا يعني أنّ الاعتقاد بالتعدّد الدينيّ هو نفس الاعتقاد بالتعدّد الثقافيّ. وغفل هؤلاء عن أنّ التعدّديّة الدينيّة تختلف عن تعدّديّة الثقافات والأعراف والتقاليد، لأنّ كلّ قومٍ عادةً ما يتبنّون نمطًا ثقافيًّا خاصًّا له مميزاته الفريدة من حيث الأعراف والتقاليد التي تتناسب مع واقع حياتهم وبيئتهم الجغرافيّة؛ لذلك نلاحظ وجود فوارق بين مختلف الشعوب والأمم في شتّى المجالات مثل طريقة تناول الطعام ونمط الثياب وطريقة السفر والحضر، فكلّ أناس لهم أعرافهم الخاصّة في هذه المجالات وسائر مجالات الحياة العمليّة.

هذا النوع من التعدّد الثقافيّ مقبول ولا حاجة للبحث عن دليل لإثبات حقّانيّة مصاديقه أو بطلانها، إذ ليس هناك أيّ مانع يحول دون تعدّد الثقافات والأعراف والتقاليد، كذلك لا يوجد أيّ سبب يدلّ على ضرورة حدوث وحدة ثقافيّة شاملة بين كافّة البشر بادّعاء أنّ الثقافة الحقّة واحدة لا غير؛ لذا هذا التعدّد خارج عن نطاق التعدّديّة الدينيّة.

هنا ملاحظة جديرة بالذكر على صعيد موضوع البحث، وهي أنّ عدم وجود ضرورة فكريّة تدعونا لأن نتطرّق إلى شرح وتحليل تفاصيل كلّ ثقافة بما فيها من أعراف وتقاليد لإثبات ما فيها من حقّ وباطل، إلا أنّ مسائل الكفر والإيمان تختلف؛ إذ لا بدّ من شرحها وتحليلها لإثبات الحقّ والباطل فيها. السبب في المورد الأوّل يعود إلى كون الثقافات والأعراف والتقاليد عبارة عن قضايا متّفق عليها اجتماعيًّا، أي أنّها عقد اجتماعيّ، في حين أنّ السبب في ضرورة التعمّق فكريًّا على صعيد المسائل من النوع الثاني يعود إلى أنّ الكفر والإيمان ليسا أمرين اعتباريَّين يقرّهما الناس في إطار عقدٍ اجتماعيّ بحتٍ دون أن تكون لهما خلفيّة واقعيّة، بل الحقيقة هي أنّ أحدهما حقّ والآخر باطل، كما أنّ السبيل إلى بلوغ الحقّ سالكٌ للجميع بحيث يتسنّى لكلّ إنسان معرفة الحقّ عن طريق البحث والتحليل وتبادل وجهات النظر بشكل متواصل لأجل معرفة الدين الواحد الشامل.

بناءً على ذلك لا تقتضي الضرورة البحث والتحرّي بخصوص الثقافات وما فيها من أعراف وتقاليد، في حين أنّ مسألة الإيمان والكفر ذات ارتباط وثيق بالواقع وبمصير الإنسان وسعادته في حياته الآخرة؛ لذا تقتضي الضرورة البحث والتحرّي بخصوصها.

إمكانيّة التعايش السلميّ بين أتباع مختلف الأديان

ليس المقصود من التعدّديّة الدينيّة إمكانية التعايش السلميّ بين أتباع أديان ومذاهب متنوّعة في رحاب مجتمع واحد؛ إذ من الممكن أن يتعايش الناس مع بعضهم في رحاب حياة مشتركة بأمنٍ وسلامٍ رغم تنوّع أفكارهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وأديانهم.

كذلك ليس المقصود من تعايش الناس بشكل سلميّ مع اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم هو تفرّد كلّ قومٍ بعقيدتهم وادّعاء أنّ غيرهم على باطل ومصيره جهنّم وبئس المصير بحيث ينبذون بعضهم لكنّهم يضطرّون لأن يتعايشوا في رحاب حياة مشتركة، فربّما يعتبر كلّ قومٍ غيرهم على باطلٍ، لكنّهم يرون أن هؤلاء معذورون؛ لأنّهم لا يعتبرون كلّ باطلٍ مصيره جهنّم وبئس المصير من منطلق احتمال وقوعهم في خطأ على صعيد تشخيص الحقّ؛ إذ لو أخطأ إنسان في معرفة الهدف الصحيح بعد السعي والمحاولة قد لا يكون مصيره العذاب في الآخرة حتّى إذا حُرم من نيل بركات فيض الربّ تعالى.

إذن، الحياة السلميّة بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب هي في الواقع كالإمساك بجمرةٍ، أي أنّها مجرّد تظاهر بالسلم، وهي ليست سلمًا سياسيًّا وإنّما سلم إنسانيّ، إذ قد يكون أحد الأطراف على حقّ والآخر على باطل، إلّا أنّ من اتّبع الباطل ربّما لم يكن مقصّرًا في تشخيص الحقّ، بل عجز عن تشخيصه، أي أنّه بذل ما بوسعه في هذا المضمار دون أن يتمكّن من تحقيق هدفه، لذا حتّى إذا كان كلامه باطلًا، فهو ليس من أهل جهنّم، لأنّه معذور ومصداق لمن وصفهم الله تعالى بالمرجون لأمره في قوله تعالى: (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ)[6].

معيار الحياة السلميّة

نستشفّ من مضمون آي الذكر الحكيم أنّ بإمكان أتباع مختلف الأديان التعايش مع بعضهم في إطار حياة سلميّة فيما لو اتّفقوا على المبادئ العامّة للأديان التي يعتنقونها، وبعبارة أخرى يمكنهم التعايش بأمنٍ وسلامٍ مع بعضهم فيما لو كان الدين الحاكم واحدًا وأتباع سائر الأديان خاضعين لأحكام هذا الدين على صعيد القضايا العامّة الحاكمة في البلد رغم أنّهم في شؤونهم الشخصيّة تابعون لأحكام أديانهم؛ ومن هذا المنطلق خاطب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أهل الكتاب قائلًا: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ).[7] مفهوم كلام رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه الآية هو أنّنا موحّدون وينبغي أن لا نفرض رأينا على بعضنا وأن نؤمن بالمبادئ العامّة لوحي السماء. من المؤكّد أنّ هذا الكلام لا يدلّ على التعدّديّة الدينيّة التي يدّعي القائلون بها صواب تعاليم جميع الأديان وكون كافّة العقائد على حقّ حتّى إذا تعارضت مع بعضها، بل الواقع هو أنّ التعاليم والمعارف التي تتطابق مع التعاليم والمعارف الإسلاميّة هي الحقّ، أي الحقّ هو ما تطابق مع الإسلام بصفته خاتم الأديان السماويّة وحاكمًا عليها.

غير المسلمين لهم الأمان ومن حقّهم العيش تحت كنف الإسلام لكنّ النجاة في المعاد لطائفة واحدة من منطلق أنّ سبيل الحقّ واحدٌ لا غير، فالسبيل الذي يقود الإنسان نحو السعادة الأبديّة في الحياة الآخرة ليس متعدّدًا.

في هذا السياق يُطرح سؤالان أساسيّان هما:

السؤال الأوّل: هل من الصواب أن نعيش بسلامٍ مع أتباع سائر الأديان والمذاهب؟ وبعبارة أخرى: هل يمكن لأتباع مختلف الأديان والمذاهب التعايش مع بعضهم بسلامٍ كي يحافظوا على أمن بلدهم واستقراره؟

الإجابة عن هذا السؤال تفاصيلها خاصّة سوف نذكرها لاحقًا.

السؤال الثاني: هل العامل الحقيقيّ لتكامل الإنسان واحد أو متعدّد؟ ويمكن تقرير هذا السؤال بتعابير أخرى كالتالي:

- هل يتسنّى للإنسان بلوغ كماله المنشود على ضوء الاعتقاد بحقيقة واحدة لا ثاني لها وسلوك سبيل واحد لا وجود لغيره؟

- هل العامل الذي يقود الإنسان نحو تكامله عبارة عن حقيقة واحدة أو حقائق متعدّدة؟

- هل القيامة هي المضمار الذي تتجلّى فيه كمالات تلك الحقيقة الواحدة؟

للإجابة نقول: إذا أردنا الحديث عن الكمال الحقيقيّ ومسألة القيامة، لا بدّ لنا من الإذعان بوجود سبيل واحدٍ يضمن للإنسان هذا الكمال ولا وجود لسبيل غيره، لكنّ الأمر بالنسبة إلى إدارة البلد وجمع آراء كافّة العلماء والمفكّرين تحت مظلّة واحدة يختلف، إذ هناك سبيلان في هذا المجال هما:

1) اعتناق الشعب دينًا واحدًا فقط.

2) يمكن لأتباع مختلف الأديان الحفاظ على معتقداتهم إلى جانب احترام المقرّرات التي يتمّ إصدارها وفق تعاليم دينٍ واحدٍ، وعلى هذا الأساس يتسنّى لهم العيش مع بعضهم بأمنٍ وسلامٍ، إذ لا سلطة لأحدٍ على معتقداتهم وأفكارهم في حياتهم الدنيويّة، ولا يمكن لأحدٍ نبذ أفكار غيره وزعم أنّ الفكر مختصّ به على نحو الحصر وكلّ ما يقوله حقّ بحيث يلزم الآخرين باتّباع ما يمليه عليهم ويجبرهم على أن يفكّروا مثله، بل الفكر حقّ للجميع ولا يمكن لأحدٍ منعهم منه؛ لذلك قال تعالى في كتابه الكريم على لسان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): (وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا). مغزى هذه العبارة القرآنية هو عدم جواز فرض الإنسان فكره على الآخرين، بل لا بدّ من قبول كلّ فكر متقن ودقيق أيًّا كان صاحبه.

مسألة الحياة السلميّة مع أتباع سائر الأديان ومنحهم الحقّ في حرّية الفكر وطرح الآراء التي تتمخّض عن أفكارهم، تختلف عن مسألة النجاة والسعادة في الحياة الآخرة، فهي لا تعني أنّهم جميعًا ناجون وسعداء في الحياة الآخرة، فالهدف من الخلقة واحدٌ والفطرة الإنسانيّة واحدةٌ والسبيل إلى النجاة والسعادة واحدٌ أيضًا كما ذكرنا آنفًا، وعلى هذا الأساس يجب على الإنسان أن يسلك سبيلًا واحدًا بغية تحقيق هدفٍ واحدٍ وفق ما تمليه عليه فطرته الواحدة.

بناءً على ذلك لو أردنا استقصاء واقع الآراء والعقائد من حيث ارتباطها بالحياة الآخرة، فلا بدّ من الإذعان إلى أنّ السبيل الذي يضمن النجاة والسعادة في تلك الحياة واحدٌ، أي أنّ سبيل الحقّ واحد لا ثاني له؛ لكن لو أردنا استقصاءها من حيث تعايش البشر في الحياة الدنيا، فعندها نقول إنّه يمكن لكافّة الناس - مهما تنوّعت أديانهم - العيش بأمن وسلام والتفكير بحرّيّة، ومن ثمّ بإمكانهم السير في السبيل الصحيح دون أن يتجاوزا الأسس المستوحاة من العقل والنقل بحيث يتسنّى لهم تحقيق مقاصدهم الدنيويّة.

ــــــــــــــــــ

[1]- سورة يونس، الآية 36؛ سورة النجم، الآية 28.

[2]- محمّد باقر المجلسيّ، بحار الأنوار، ج 55، ص 34.

[3]- سورة آل عمران، الآية 19.

[4]- سورة آل عمران، الآية 85.

[5]- سورة الروم، الآية 30.

[6]- سورة التوبة، الآية 106.

[7]- سورة آل عمران، الآية 64.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

معنى (ثبط) في القرآن الكريم

معنى (ثبط) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

مناجاة المريدين (13): يا حبيبَ التائبين

مناجاة المريدين (13): يا حبيبَ التائبين

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

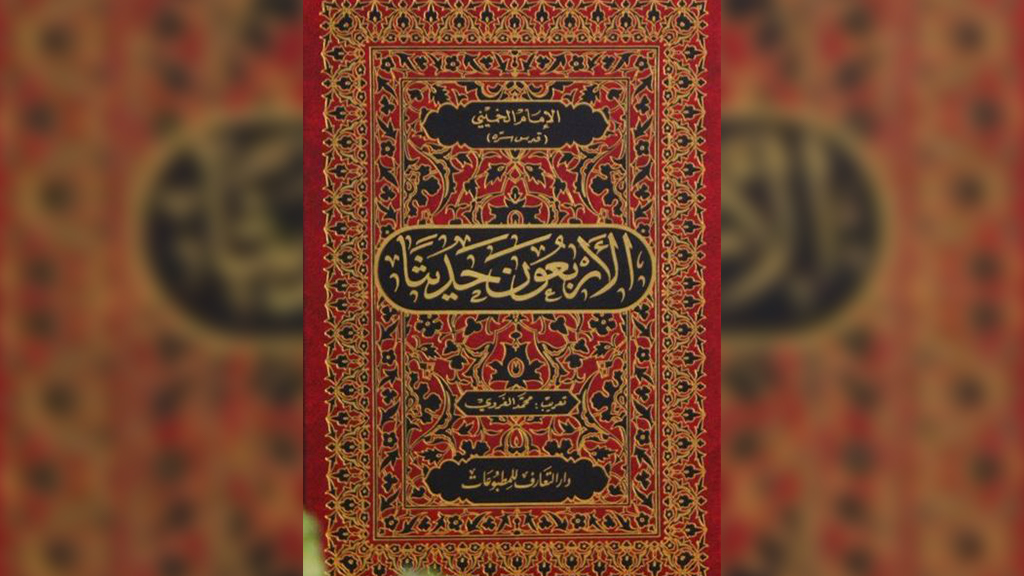

قراءة في كتاب: الأربعون حديثًا للإمام الخميني (قدّس سرّه)

قراءة في كتاب: الأربعون حديثًا للإمام الخميني (قدّس سرّه)

السيد عباس نور الدين

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

-

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

عدنان الحاجي

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

الشيخ محمد صنقور

-

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

الشيخ مرتضى الباشا

-

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

الفرج سيأتي وإن طال

-

معنى (ثبط) في القرآن الكريم

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

-

مناجاة المريدين (13): يا حبيبَ التائبين

-

قراءة في كتاب: الأربعون حديثًا للإمام الخميني (قدّس سرّه)

-

زكي السّالم: (كي تتضخّم الأنا عندك، لا تنسَ هذا الشّرط)

-

(هل غاب الإمام المهدي (ع) ليكتسب خبرة قيادية؟) جديد السّيّد ضياء الخبّاز

-

معنى (القلم) في القرآن الكريم

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

-

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟