قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد عباس نور الدينعن الكاتب :

كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.تأويل القرآن في أبعاده الاجتماعية.. كيف نحل مشكلة استغلال التفسير؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي الْأُمَرَاءُ وَالْقُرَّاءُ".[1]

حين فرض القرآن نفسه كقوة كبرى في حياة المسلمين ومن كان يعارضهم ويواجههم، سعى العديد من الطامحين لاستخدام هذه القوة لأجل تحقيق المآرب وتحصيل المكاسب. لا مبالغة إذا قيل بأنّ الوصول إلى السلطة أضحى في مرحلة زمنية حساسة موقوفًا على وجود سمة أو موقعية عند القرآن؛ والتأمل في تاريخ نشوء المذاهب والفرق يثبت أنّه ما من فرقة أو نحلة في المسلمين ظهرت إلا وكان ذلك بحسب القرآن.

تنشأ قوة القرآن وتأثيره البالغ في المجتمعات المسلمة من الموقعية المقدّسة التي يتمتع بها في نفوس المؤمنين بالله تعالى. هو كلام الله وهو أفضل ممثل أو نائب عنه. فمن نطق به أو أبان آياته وأوضح عن مراد الله تعالى، يكون كظل الله على الأرض.

استخدام القرآن واستعماله قد يكون عبر تلاوة آياته كما هي دون إضافة، أو قد يكون عبر تفسير الآيات. وهنا قد يكون التفسير عامًلا في ترسيخ قوة الآية وحضورها، خصوصًا إذا كانت مبهمة أو غير مفهومة عند المخاطَبين. وحين يكون للمفسر مثل هذا التفرُّد والتميُّز الذي قد يصل إلى درجة احتكار هذا الدور، فإنّ ذلك قد يمنحه منزلة خاصة عند الله بنظر المسلمين.

لو افترضنا أنّ الناس عبروا مرحلة التلاوة ولم يخفَ عليهم آية واحدة (على الأقل في الموضوع أو القضية المطروحة)، لن يكون لمن يتلو عليهم الآيات المرتبطة بالموضوع ذاك الشأن والتميُّز، ولذلك فمن الطبيعي أن ينتقل الدور والتميز إلى التفسير والتأويل. الفارق الأولي بين التأويل والتفسير أنّ التأويل يتجاوز المعنى الظاهري أو شرح العبارة، ليكشف عن أمور غير ملحوظة أو غير متوقعة عند السامعين، ما كانت لتنكشف أو تُعرف لولا التأويل؛ وهذا ما يعطي التأويل قوة إضافية، بمعزل عما إذا كان صحيحًا أو لا.

التأويل هو نوعٌ من التفسير، ولذلك يُقال التفسير التأويلي. لكن قد نميز بين نوعين من التفسير باللحاظ المذكور آنفًا. وباختصار، إنّ عملية تفسير القرآن والتعبير عن مفاهيمه ومعانيه ودلالاته سيكون لها قوة تأثير القرآن نفسه، وذلك حين يستفرد بالأذهان والعقول. وبمجرد أن يبدأ الاختلاف والنزاع بين التفاسير والتأويلات حتى تتساقط جميعًا وتتهافت وتفقد تأثيرها، ما لم تُكتب الغلبة لواحد منها، مهما كانت الأسباب والعوامل.

فإذا كان المفسر يتمتع بمنزلة مقدسة كأن يكون شخصًا معصومًا عند المعتقدين، فإنّ تفسيره سيتغلب ويسود. وإذا كان المفسر مدعومًا من قبل سلطة أرضية يخضع الناس لها ويطيعون، فمن المتوقع أن يتبع الناس تفسيره ويتبنّونه. وإذا كان المفسر منتسبًا إلى مذهب أو منهج له أتباع وأنصار، فغلبته تكون بواسطة قوة هذه العصبية.

نادرًا ما نجد بين عموم الناس من يتمكن من إعمال منهجٍ صحيح للمقارنة بين الآراء والتفاسير والتأويلات. بَيد أنّ هناك عاملًا مهمًّا لا ينبغي الغفلة عنه، وهو ما يرتبط بعملية الاستفادة الواقعية من التأويل والتفسير. فربما تتبنّى جماعة تفسيرًا أو تأويلًا في الفكر والمعتقد، لكن حين يصل الأمر إلى التطبيق والعمل، لن يكون لهذا التفسير أي فائدة أو إمكانية للتطبيق. ولذلك، كان العنصر الحاسم هو ما يمكن أن يقدمه التفسير من فوائد عملية ترتبط بحياة الناس ومصيرهم وإدارة شؤونهم.

حين نتحدث عن التطبيق فإنّنا نُشير إلى تلك البيئة أو المنظومة الاجتماعية التي تؤمّن التحرك والعمل بحريّة، لأنّه في ظل الحرية فقط يكتشف الناس ما هو مفيد ونافع، {فأمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْض}.[2]

كثيرة هي التفاسير التي تشبه زوبعة في فنجان؛ والمغبون من يشغل نفسه بها وبالرد عليها. لا يمكن حسم صراع الأفكار بهذه الطريقة. الطريقة الوحيدة لترسيخ الحق والحقيقة تكمن في إيجاد تلك البيئة وهذا المجتمع الحر. لذلك قد تكون الحكمة في تأجيل الكثير من النقاشات والجدالات القرآنية والتأويلية حين نكون على طريق تحقيق هذا الهدف. تشكيل مثل هذه البيئة يمثل مرحلة أساسية من مراحل التأويل الصحيح للقرآن الكريم: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْويلَهُ يَوْمَ يَأْتي تَأْويلُهُ يَقُولُ الَّذينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ}.[3]

لقد واجه الإمام علي عليه السلام ظاهرة التأويل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانت هذه المهمة في الواقع تكليفًا إلهيًّا أملاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على هذا الوصي حين قال له: إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: خَاصِفُ النَّعْلِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَام".[4] ولو قيل بأنّ أكبر مهمة لهذا الإمام كانت عبارة عن مواجهة تيارات التأويل لما عُد ذلك مبالغة.

ورغم الخطورة الفائقة لهذه المواجهة ودورها المصيري في حياة الأمة، لم نلاحظ الاهتمام المطلوب من قبل معظم الباحثين في تاريخ الإسلام. فلو أنّ هؤلاء الباحثين درسوا حركة التاريخ الإسلامي بناءً على تفاعل المسلمين مع حركات التأويل المختلفة لاستطاعوا أن يقدموا تفسيرًا دقيقًا لهذا التاريخ المليء بالعبر.

إنّ جميع القوى والتيارات والحركات التي انطلقت في المجتمع المسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تتسلّح بالقرآن وتَستخدمه وتستغل نفوذه وقدسيته العالية، وذلك بعدما شاهدت وأدركت جانبًا من قوته وقدرته في العصر الأول. ولهذا اتّضح لكل من يريد تسنُّم أي موقعٍ رئاسي بين المسلمين أن يكون قرآنيًّا بنحوٍ ما. حتى معاوية نفسه قد عرض في الشام بعنوان كاتب الوحي. لو أردنا تشبيه ذلك الوضع بما عندنا اليوم لقلنا أنّه كشهادة الدكتوراه في الأوساط الأكاديمية.

التفوق القرآني كان أيضًا مضمارًا للسبق في الدنياويات والأُخرويات. فمن كان يريد الدنيا من المسلمين كان عليه أن يسابق بالقرآن، ومن كان يريد الآخرة عند الله كان عليه أن يسابق به أيضًا.

هكذا أصبح التكلم بالقرآن بتلاوةٍ وقراءة (بل بقراءات) وبتفسيرٍ وتأويل، عنصرًا مهمًّا للاقتدار والنفوذ؛ لم يشذ عنه أحد إلا بعد أن ترسخت حكومات ملكية واستأثرت بالخلافة قبائل وعشائر، وظنوا أنّهم أصبحوا بغنًى عن القرآن. ورغم روعة قول إنّ القرآن صار مضمار السبق، إلا أنّه ينبغي أن نعلم بأنّ هذه المسابقة لم تكن عادلة في معظم الحالات. فقد استعمل الكثيرون الغش فيها، ووصل الأمر ببعضهم أن ينحى منحى اليهود في تلاواتٍ عجيبة لا علاقة لها بألفاظ القرآن وكلماته: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.[5] لكنّهم فشلوا بالطبع، لأنّ آيات القرآن كانت قد شاعت بين العرب إلى الدرجة التي ما عاد هذا النوع من الغش مساعدًا.

أنواع أخرى من الغش سادت وانتشرت على مدى تاريخ المسلمين؛ منها إشاعة التجهيل والتعتيم، وهذا الأسلوب في الواقع يُعد بمثابة إلغاء للمسابقة من رأسها. فأينما سنحت الفرصة لحكام الجور والمتسلطين على رقاب المسلمين ألّا يكون هناك مسابقة قرآنية اغتنموها لكيلا يظهر أهل القرآن الحقيقيون ويُعرف أبطاله وعرفاؤه. وإذا سنحت لهم الفرصة لمنع أهل القرآن الحقيقيين من المشاركة اغتنموها، حتى صار هذا الغش شائعًا. فمع تغييب أهل القرآن، سينفتح الباب على مصراعيه لكل مفسر برأيه ومُتأوّل لفتنته.

وسط كل هذا الغش، كان على الإمام علي والأئمة من ولده عليهم السلام أن يؤسسوا لمرجعية حاسمة تبين ضلالة التأويلات وضعف التفسيرات التي صارت مذاهب وحكومات. وكان على رأس هذه المرجعيات السنّة النبوية القاطعة غير القابلة للتأويل. فمن السنّة ما ارتكز في أذهان المسلمين الأوائل بسبب المعايشة المباشرة ووضوح الواقع. سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تحتوي على مواقف كبيرة لا يشك بها أحد. المرجعية الثانية التي كانت جاهزة للقيام بهذا الدور المحوري هي شخصية الإمام المعصوم نفسه والذي كان يتمتع بالتفوق النوعي على مستوى العلم بالقرآن.

التفوق هنا يظهر بوضوح عند تفسير تلك الآيات التي يعجز عنها الآخرون. وقصة {وَفاكِهَةً وَأَبًّا}[6] ليست سوى نموذج لعشرات المواقف التفسيرية التي كشفت عن هذه المرجعية.

وفي الحديث: "إنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَرَأْفَتِهِ بِخَلْقِهِ وَعِلْمِهِ بِمَا يُحْدِثُهُ الْمُبَدِّلُونَ مِنْ تَغْيِيرِ كِتَابِهِ، قَسَّمَ كَلَامَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ فَجَعَلَ قِسْمًا مِنْهُ يَعْرِفُهُ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ، وَقِسْمًا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَلَطُفَ حِسُّهُ وَصَحَّ تَمْيِيزُهُ مِمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَقِسْمًا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا اللَّهُ وَأُمَنَاؤُهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَدَّعِيَ أَهْلُ الْبَاطِلِ مِنَ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ مَا لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ لَهُمْ وَلِيَقُودَهُمُ الِاضْطِرَارُ إِلَى الِايتِمَارِ لِمَنْ وَلَّاهُ أَمْرَهُمْ فَاسْتَكْبَرُوا عَنْ طَاعَتِهِ تَعَزُّزًا وَافْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاغْتِرَارًا بِكَثْرَةِ مَنْ ظَاهَرَهُمْ وَعَاوَنَهُمْ وَعَانَدَ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ وَرَسُولَهُ (ص)".[7]

بيد أنّ عملية ترسيخ هذه المرجعيات وتثبيتها في واقع المسلمين قد تعرّضت لحملاتٍ وهجمات مرتدة، سعت إلى تقييدها والتضييق عليها، ولم يكن عزل الأئمة الأطهار عن الحكم والحياة الاجتماعية للمسلمين سوى مقدمة لمنع تشكّل تلك البيئة الحرة التي تمثل أساس معركة التأويل.

وقد امتدت أيدي التلاعب والتأويل بعد حين إلى السنّة النبوية نفسها، في محاولة لطمس معالمها الرئيسية وإخفاء أصولها وأركانها الجلية؛ حتى وصل الأمر إلى أن يُقال بأنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يؤسس حكومة ولا دولة وما كان قائدًا سياسيًّا أو يعمل بالسياسة!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]. الأمالي للصدوق، ص 366.

[2]. سورة الرعد، الآية 17.

[3]. سورة الأعراف، الآية 53.

[4]. الكافي، ج9، ص376.

[5]. سورة آل عمران، الآية 78.

[6]. سورة عبس، الآية 31.

[7]. بحار الأنوار، ج90، ص120.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

معنى (كوى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

محمود حيدر

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

-

حارب الاكتئاب في حياتك

-

الأقربون أوّلاً

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (بجودك أحيا) بنسختها العاشرة

-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

-

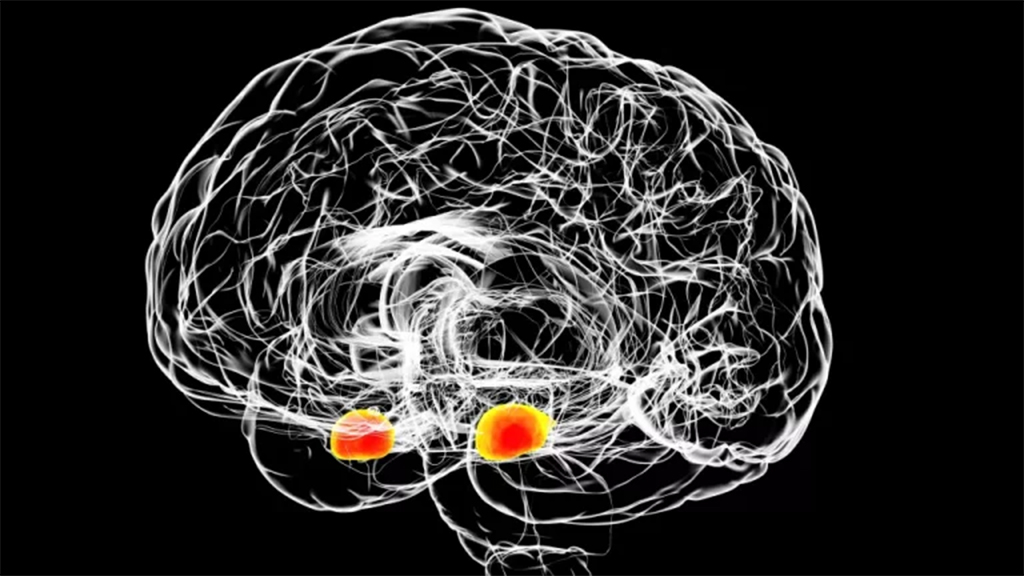

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)