قرآنيات

معرفة الموت

السيد موسى الصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا وهو العزيز الغفور﴾ [الملك، 1-2]

صدق الله العلي العظيم

إن من أهم حاجات الإنسان إلى الدين هي حاجته إلى معرفة الموت والحياة وإلى معرفة المصير. والإنسان يشعر بأن الدين، وهو من عند الله، أصلح الجهات وأخبرها للجواب على هذا السؤال. حيث إن خالق الوجود هو الخبير بمصير الموجودات وبفنائها أو ببقائها. والحاجة هذه، أعني بها معرفة الموت، تؤثر لا على المشاعر البشرية وعلى القلق الذي يقض المضاجع فحسب، بل إنها ذات تأثير عميق على سلوك الإنسان وعلى تخطيطه في حياته، وبالتالي على حاضره ومستقبله. ولذلك فإن معرفة حقيقة الموت من الحاجات الأساسية للإنسان.

والقرآن الكريم عند الجواب على هذا السؤال لا يتخذ موقفًا فلسفيًّا، فلا يتصدى لإعطاء تعريف وتحديد عن الموت يشرح من خلاله حقيقة الموت، كما أنه لا يتصدّى للجواب العلمي عن حقيقة الموت، بل إنه كعادته يدخل في الموضوع من الناحية التربوية. فلا يقول ما هو الموت كما يقول الفيلسوف، ولا يقول كيف يكون الموت كما يقول العالم، بل يقول: لماذا الموت، وهذا هو الأمر الذي يهمّ القرآن الكريم، حيث ينعكس على حياة الإنسان وأعماله وأفكاره. والآية المباركة تهتمّ بهذه النّاحية بوضوح وتبحث عنها ضمن نقاط:

أولًا: إن الموت مخلوق كالحياة، فليس الموت فناء يخاف الإنسان منه ويشعر بالقلق الصعب الذي لا علاج له. إذ من الطبيعي أن الإنسان يكره الفناء. إن الآية تنفي ذلك من خلال صيغة الخلق حيث يقول: ﴿الذي خلق الموت والحياة﴾.

ثانيًا: إن الموت في الترتيب الكلامي ورد أولًا، فالله هو: ﴿الذي خلق الموت والحياة﴾. هذا الترتيب اللفظي يعبّر عن الترتيب الطبيعي بين الموت والحياة، فالموت أولًا ثم الحياة، وهذا يدعونا إلى الفهم الجديد من الآية حيث إن الحياة التي يسبقها الموت هي الحياة الآخرة، فكأن الآية مهتمة بصورة مباشرة بالموت وبما بعد الموت من الحياة. وبإمكاننا عند ذلك أن نوسع في مفهوم الكلمة، فالكلام لله عز وجل ومعانيه كثيرة وواسعة، فنقول: إن الموت ومن بعده الحياة يشتمل على معنى التطور والتغير. إذًا، التغير هو عبارة عن موت مرحلة، وحياة مرحلة أخرى، وعند ذلك يمكن فهم معانٍ جديدة من الآية الكريمة.

ثالثًا: إن الغاية المذكورة في القرآن الكريم من خلق الموت والحياة، هي ما يعبر عنه القرآن الكريم بهذه الجملة: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملًا﴾. فعملية الموت والحياة في منطق القرآن، مهما كانت حقيقتها وكيفيتها فهي لأجل الاختبار ولأجل المباراة بين الناس. وتأثير هذه الغاية على موقف الإنسان أمام الموت، يجعله:

أولًا: يحوِّل خوفه الطبيعي من الموت كفناء، أو من الموت كمجهول، فيحوله إلى خوف تربوي كخوف الطالب من المسابقات المدرسية. والفرق بين الخوفين واضح إذ الخوف الأول لا علاج له، أما الخوف الثاني فخوف قابل للعلاج، فهو دافع للتحرك وللعمل وللاستعداد للمسابقات.

ثانيًا: يخلق عنده روح المنافسة، فيجنّد طاقاته كافة، ويحول سلبياته إلى الإيجابيات، وهدمه إلى البناء.

ثالثًا: يجعل حياة الإنسان حافلة بالعمل والسعي. ولذلك جعل الإمام "الحسين" عليه السلام، في خطبته التي ألقاها بمناسبة هجرته إلى كربلاء تمهيدًا للشهادة، جعل الموت زينة للحياة فقال: خُطَّ الموت على ولد آدم كخط القلادة على جيد الفتاة.

وأخيرًا، يضيف القرآن الكريم في هذه الآية، وصفين لله بعد ذكر الغاية من الموت، وهما: ﴿العزيز الغفور﴾، تأكيدًا لضرورة نفي الخوف الطبيعي وفتح باب الأمل الواسع أمام الإنسان. فالله هو الغفور وهو العزيز، الذي لا يحتاج إلى الانتقام والتشفي والعذاب للناس من دون سبب.

كما أن صدر السورة، قد وصف الله بأنه: ﴿بيده الملك﴾، وهذا يؤكد أن عالمي الموت والحياة هما لإله واحد وحاكم واحد، فلا فناء ولا قلق بل انتقال من دار إلى دار، ودخول على رب عزيز غفور. فاليوم على حد تعبير الحديث عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (أسو) في القرآن الكريم

معنى (أسو) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

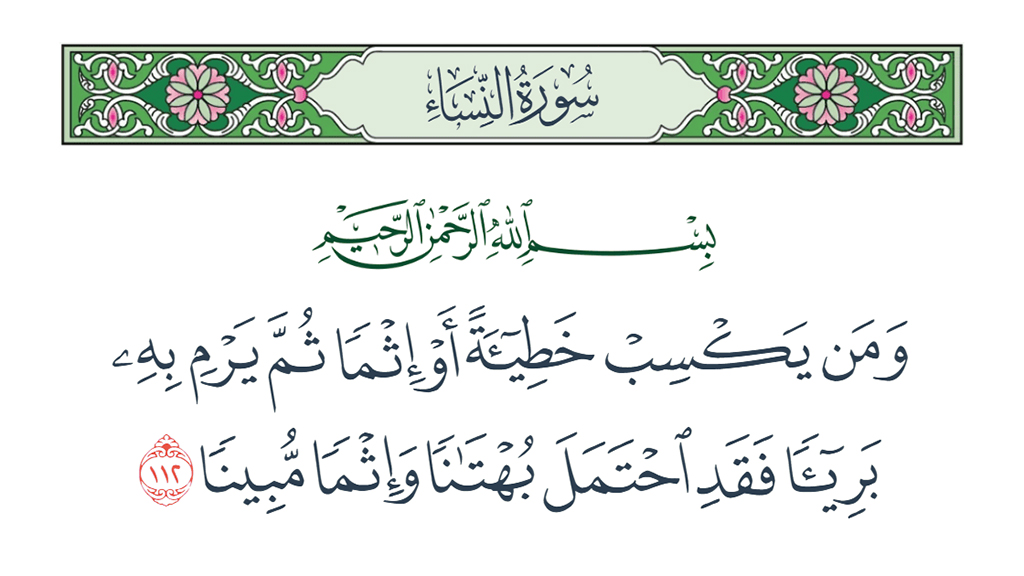

عاقبة البهتان

عاقبة البهتان

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

العبادة على سبعين وجهًا

العبادة على سبعين وجهًا

الشيخ مرتضى الباشا

-

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

عدنان الحاجي

-

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

محمود حيدر

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

العباس بن علي بدر مشارق اليقين

العباس بن علي بدر مشارق اليقين

حسين حسن آل جامع

-

إلى سادن السّماء

إلى سادن السّماء

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

آخر المواضيع

-

معنى (أسو) في القرآن الكريم

-

عاقبة البهتان

-

العبادة على سبعين وجهًا

-

محاضرة حول الصّحّة النّفسيّة للمراهقين في مجلس الزّهراء الثّقافيّ

-

(أراك بوضوح) محاضرة للرّاشد في مركز البيت السّعيد

-

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

-

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

-

العباس بن علي بدر مشارق اليقين

-

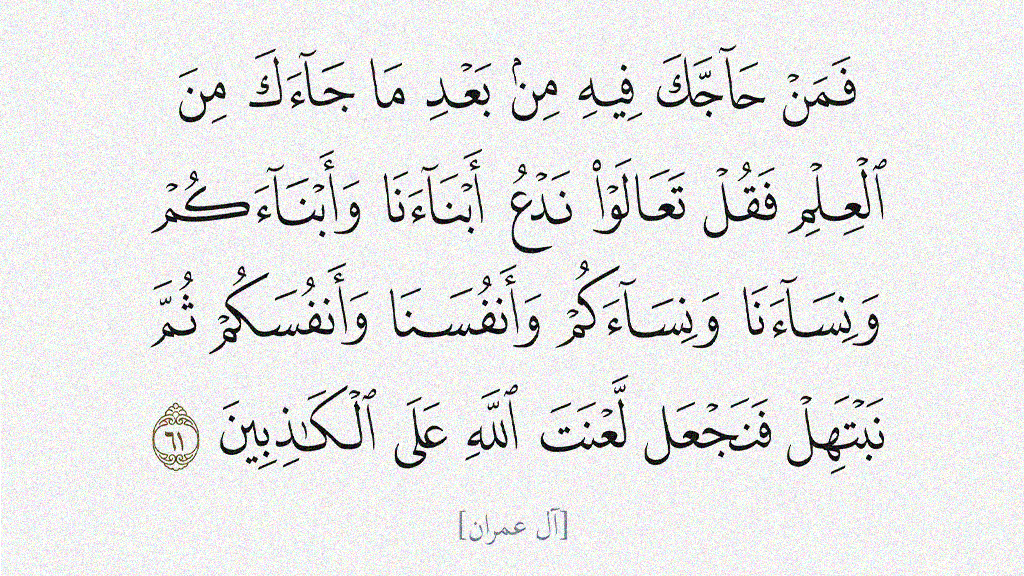

معنى (بهل) في القرآن الكريم

-

خلاصة تاريخ اليهود (4)