مقالات

علة العجب وعلاجه

الشّيخ محمّد مهدي النّراقي ..

العُجْبُ هو استعظامُ نفسه لأجل ما يرى لها من صفةِ كمالٍ، سواء كانت له تلك الصّفة في الواقع أم لا، وسواء كانت صفةَ كمالٍ في الأمر نفسِهِ أم لا، وقيل: «هو إعظامُ النّعمة والرُّكونُ إليها مع نسيان إضافتِها إلى المُنعِم»، ولا يُعتبَر في مفهومه رؤيةُ نفسه فوق الغير في هذا الكمال وهذه النّعمة، وبذلك يمتازُ عن الكِبْر، إذ الكِبْرُ هو أن يرى لنفسه مزيَّةً على غيره في صفةِ كمال.

والعُجْبُ لا يستدعي غيرَ المُعجَب، بل لو لم يُخلَق الإنسانُ إلَّا وحده تُصوِّرَ أن يكون معجباً، ولا يُتصوَّر أن يكون متكبِّراً، فالعُجْبُ مجرَّدُ إعظامِ النّفس لأجل كمالٍ أو نعمةٍ، وإعظامُ الكمالِ والنّعمةِ نفسِهما مع الرّكون ونسيانِ إضافتِهما إلى الله تعالى، فإنْ لم يكن معه ركونٌ وكان خائفاً على زوالِ النّعمة مُشفقاً على تكدُّرها أو سَلبِها بالمرَّة، أو كان فرحُهُ بها من حيث إنّها من الله، من دون إضافتِها إلى نفسه لم يكن معجَباً، فالمُعجَبُ لا يكون خائفاً عليها، بل يكون فَرِحاً بها مطمئنّاً إليها، فيكون فرحُه بها من حيث إنّها صفةُ كمالٍ منسوبةٍ إليه، لا من حيث إنّها عطيّةٌ منسوبةٌ إلى الله تعالى. ومهما غلبَ على قلبِه أنّها نعمةٌ من الله مهما شاءَ سَلَبَها، زالَ العُجْبُ.

العُجْبُ بالفضائل النّفسيّة

وأمّا العُجْبُ بالورع، والتّقوى، والصّبر، والشُّكر، والسّخاوة، والشّجاعة، وغيرِها من الفضائل النّفسيّة، فعلاجُه أن يعلمَ أنَّ هذه الفضائل إنَّما تكون نافعةً ومُنجِيةً إذا لم يَدخلها العُجْب، وإذا دخلَها العجبُ أبطلَها وأفسَدَها، فما بالُ العاقل يرتكبُ رذيلةً تُضيّعُ ما له من الفضائل، وكيف لا يُظهِرُ الذِّلَّةَ والتّواضعَ في نفسه حتّى يزيدَ فضيلةً على فضائلها، ويختم لأجلِها الجميعَ بالخير، وتصير عاقبتُه محمودةً، وتكون مساعيه مقبولةً مشكورةً. وينبغي أن يعلمَ أنّ كلَّ واحدةٍ من الفضائل الّتي يُثبتها لنفسه موجودةٌ - مع الزّيادة - في كثيرٍ من بني نوعِه، وإذا علمَ اشتراكَ النّاس معه في هذه الفضيلة زالَ إعجابُه بها. وقد نُقل أنَّ واحداً من مشاهير الشُّجعان كانَ إذا قابلَ خصمَه اصفرَّ لونُه وارتعَدَت فرائصُه واضطربَ قلبُه، فقيلَ له: «ما هذه الحالة وأنت أشجعُ النّاس وأقواهم؟»، فقال: «إنِّي لم أمتَحِن خصمي، فلعلّه أشجعُ منِّي». وأيضاً فإنّ النَّصرَ والغَلَبةَ وحُسنَ العاقبة تكون مع الذِّلّة والمَسْكَنة، لا مع الإعجابِ بالقوّة والشّجاعة، فإنَّ اللهَ تعالى عند المُنكَسِرَةِ قلوبُهم.

مقابلةُ كلّ علّةٍ بضدِّها

ومن المعالجات النّافعة للعُجب بأيٍّ من الصّفات الكماليّة، أنْ يقابلَ سببَه بِضدِّه، إذ علاجُ كلِّ علّةٍ بمقابلة سَببِها بضدِّه، ولمّا كانت علّةُ العُجب هي الجهلُ المَحض، فعلاجُه المعرفةُ المضادّةُ له. فنقول: الكمالُ الّذي به يعجَب، إمّا أن يكونَ يُعجَب به من حيث إنّه فيه، وهو محلّه ومَجراه، أو من حيث إنّه نشأَ منه، وحصلَ بسببِه وبقوّته وبقدرتِه.

فإن كان (الأوّل)، فهو محضُ الجهل، لأنّ المحلّ مسخَّر، وإنّما يجري ما يجري فيه وعليه من جهةِ غيره، ولا مدخلَ له في الإيجاد والتّحصيل، فكيف يُعجَب بما ليس له.

وإن كان (الثّاني)، فينبغي أن يتأمّل في قدرته وإرادته وأعضائه، وسائرِ الأسباب الّتي بها يتمّ كمالُه وعملُه، أنّها من أين كانت له: فإنْ كانَ عَلِمَ أنّ جميعَ ذلك نعمةٌ من الله إليه من غير حقٍّ سَبَق له، فينبغي أن يكونَ إعجابُه بجُود الله تعالى وكرَمِه وفضلِه، إذْ أفاضَ عليه ما لا يستحقُّه، وآثَرَه به على غيره من غير سابقةٍ ووسيلةٍ، فإنْ ظنَّ أنَّه تعالى وفَّقه لهذا العمل لاتِّصافه ببعض الصِّفات الباطنة المحمودة، كحُبِّه له تعالى أو مثله، فيُقال له: الحبُّ والعملُ كلاهما نعمتان من عنده، ابتدأكَ بهما من غير استحقاقٍ من جهتِك، إذ لا وسيلةَ لك ولا علاقة، فليكُن الإعجابُ بجُوده، إذ أنعمَ بوجودِك وبوجود صفاتك وأعمالك وأسبابِ أعمالك.

فإذاً، لا معنى لِعُجبِ العالِم بِعلمِه، وعُجْبِ العابد بعبادته، وعُجْبِ الشُّجاعِ بشجاعتِه، وعُجْبِ الجميلِ بجَمالِه، وعُجْبِ الغنيّ بمالِه، لأنَّ كلَّ ذلك من فضلِ الله، وإنّما هو محلٌّ لفَيضانِ فضلِ الله وَجُودِه، والمحلُّ أيضاً من فضلِه تعالى وَجُودِه، فإنّه هو الّذي خلقَك، وخلق أعضاءَك وخلق فيها القوّةَ والقدرةَ والصّحةَ، وخلق لك العقلَ والعلمَ والإرادة، ولو أرَدْتَ أن تنفي شيئاً من ذلك لم تقدر عليه، ثمّ خلقَ الحركاتِ في أعضائك [متفرّداً] باختراعها من غير مشاركةٍ لكَ معه في الاختراع، إلَّا أنَّه خلقَها على ترتيبٍ، فلم يخلق الحركةَ ما لم يخلق في العضو قوّةً وفي القلب إرادةً، ولم يخلق العلمَ ما لم يخلق القلبَ الّذي هو محلُّه، فتدريجُه في الخلق شيئاً بعد شيءٍ هو الّذي خيَّلَ إليك أنّك مستقلٌّ بإيجادِ عملِك، وقد غلطتَ! فإنّ تحريكَ البواعثِ وصَرْفَ العوائق، وتهيئةَ الأسباب، كلّها من الله تعالى، ليس شيءٌ منها إليك.

العُجْبُ بمَن رَزقَ الفضيلة، لا بالنّفْس

ومن العجائب أنْ تُعْجَبَ بنفسك، ولا تُعْجَب بِمَن إليه الأمرُ كلُّه، ولا تُعْجَب بِجُودِه وكَرَمِه، وفضلِه في إيثاره إيّاك على الفُسَّاق من عباده، إذ مكَّنَهم من أسباب الشّهواتِ واللّذَات، وزواها عنك، وصرَفَ عنهم بواعثَ الخيرِ وهيَّأها لك، حتّى يتيسَّرَ لك الخيرُ من غير وسيلةٍ سابقةٍ منك.

رُوي أنَّ النّبيّ أيّوب على نبيّنا وآله وعليه السّلام قال: «إلهي إنّك ابتلَيتني بهذا البلاء، وما وردَ عليَّ أمرٌ إلَّا آثرتُ هواكَ على هَواي. فنُوديَ من غُمامةٍ بعشرةِ آلاف صوت: يا أيّوب! أنَّى لكَ ذلك؟ قال: فأخذَ رماداً فوضعَه على رأسِه، وقال: منكَ يا ربِّ!»، فرجعَ عن نسيانه، وأضافَ ذلك إلى الله تعالى، ولذلك قال اللهُ تعالى: ﴿..وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا..﴾ النّور:24. وقال النّبيّ صلّى الله عليه وآله: «ما مِنكُم مِن أحدٍ يُنْجِيه عَمَلُه...».

فإنْ قيلَ: ما ذكرتَ من استنادِ الصِّفاتِ والأفعالِ ومحلِّها جميعاً إلى الله تعالى، يؤدِّي إلى الجَبر ونفي التَّكليف، وبُطلانِ الثّوابِ والعقاب.

قُلنا: هذا فرعُ بابِ مسألةٍ يتعلّقُ بِعِلمٍ آخَر، ولا يليقُ بيانُها هنا. ونحن لم نسلب القدرةَ والاختيار عن العبد بالكلّيّة في متعلَّقِ التّكليف - أعني أفعالَه العرضيّة - بل نَفَيْنا استقلالَه فيها. نعم، في غيرها من المحالّ، والأسباب، والصّفات اللّازمة، والتّوفيق، وتحريك البواعث، وصَرْفِ الموانع، لا قدرةَ له فيها أصلاً، ولا يلزمُ منه فسادٌ.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

معنى (نخر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

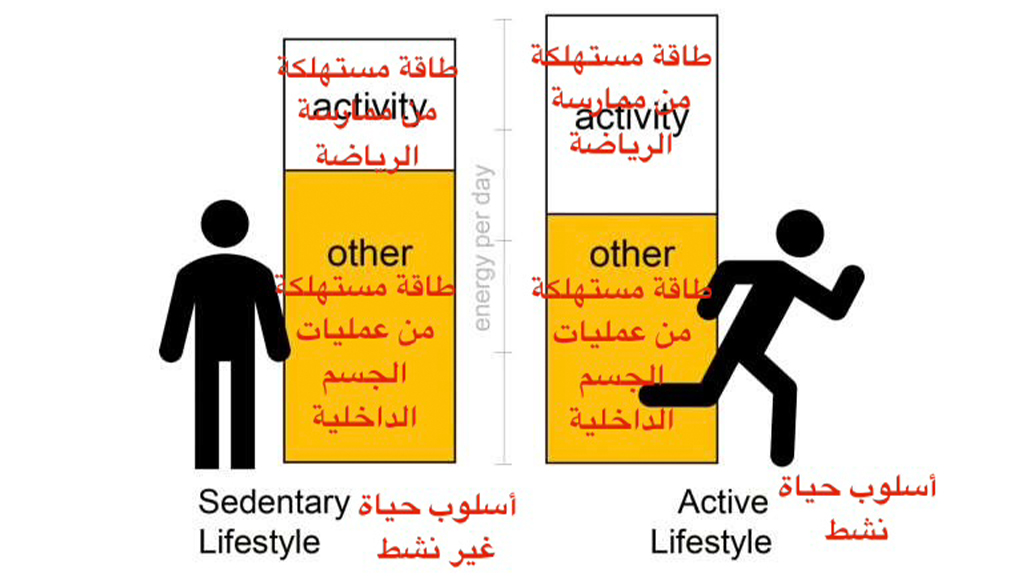

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

عدنان الحاجي

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

محمود حيدر

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

-

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

-

حديث لزينب الحبيب حول موضوع وسائل التّواصل الاجتماعيّ بين التّواصل والعزلة

-

(غدًا ستشرق الشّمس) إصدار مسرحيّ للأطفال للكاتبة عقيلة آل ربح

-

(استعادة الحبّ) محاضرة للشيخ صالح آل إبراهيم في مركز البيت السّعيد بصفوى

-

(تأمّلات في أخطاء المجتمع الخفيّة) باكورة مؤلّفات الكاتب ناصر الصّاخن

-

نادي صوت المجاز الأدبيّ يناقش كتاب (أوهام الشّعر) للشّاعر والكاتب مرتضى الشّهاب

-

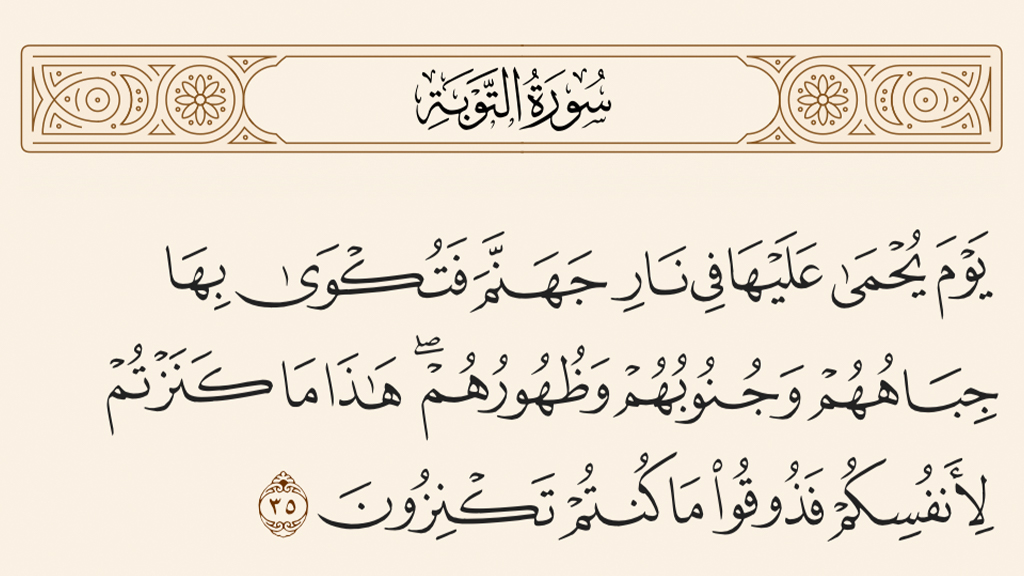

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا