مقالات

قواعِدُ السَّيْرِ وَالسُّلوكِ عِنْدَ العارِفِ باللهِ الملَكيّ التّبْريزيِّ

الشّيخ ناصر مكارم الشّيرازيّ

أوّلاً: العزمُ والنيّةُ لسلوك هذا الطّريق.

ثانياً: التّوبةُ النّصوحُ من الأعمال السّالفة، وهي التّوبةُ الّتي تنفذ في أعماق الوِجْدانِ والوَعْيِ، وفي واقع النّفس، وتعملُ على تغييره، وغسْلِ آثارِ الذّنوبِ وأدْرانِ الخَطايا من جسمِه وروحِه.

ثالثاً: حَمْلُ الزّادِ للطّريق، وذَكَرَ له أعمالاً:

أ) المُشارطةُ صباحاً: يشرطُ على نفسه أن لا يَمْضِيَ إلّا في طريق الحقّ. وفي النّهار المُراقبة: أي الانتباهً لئلّا يحيدَ عن الطّريق. ومساءً المُحاسبة: يحاسب نفسَه على ما فعله في النّهار.

ب) التَّوَجُّهُ للأَوْرادِ والأَذْكار، ووَظائِفُ اليَقظةِ والمَنام.

ج) التَّوَجُّهُ لصلاةِ اللّيل، والخَلوةُ بالله تعالى، وإحياءُ اللّيل، وترويضُ النّفس في حالاتِ النّوم والأكل، بحيث لا يتجاوزُ عن الحدِّ الضّروريّ.

رابعاً: الاستفادةُ من سَوْطِ السّلوك، وهو عبارةٌ عن مُؤاخَذة النّفس وتوبيخِها، لتوجُّهِها إلى الدّنيا وتقصيرِها في طلبِ الحقّ، وعدمِ وفائِها، وإطاعَةِ الشّيطانِ في معصيةِ الله تعالى؛ ويستغفرُ الله على كلِّ ذلك، ويعزمُ على السّعي في طريقِ الإخلاص والإيمانِ والصّلاح.

خامساً: عند التّحوّل، وفي هذه المرحلة، وقبلَ كلِّ شيء، يجبُ أن يُفكّرَ في الموت، ليُميتَ حُبَّ الدّنيا في قلبِه، ويُصلحَ الصّفاتِ القبيحةَ فيه، وهو دواءٌ نافعٌ في هذا المجال، وبعدها يفكّرُ في عَظَمَةِ اللهِ تعالى وأسمائه وصفاته، ويذكرُ أولياءَ الحقّ، وَلْيَسْعَ بأن يُشابِهَهم في صفاتِهم.

سادساً: عند القُربِ من منزلِ المقصود، يشيرُ آيةُ الله الميرزا التّبريزيّ، إلى أنّ لدى الإنسان ثلاثةَ عوالِمَ:

1- عالم الحسّ والطّبيعة.

2- عالم الخيال والمثال.

3- عالم العقل والحقيقة.

فعالَمُ الحسِّ والطّبيعةِ كلُّه ظُلمات، وإذا لم يَعْبُرْهُ فلن يستطيعَ الوصولَ إلى عالَمِ المِثالِ، وهو العالَمُ الّذي تكونُ فيه للحقائقِ صُوَرٌ عاريةٌ عن المادّة. وما دام يراوحُ في عالَمِ المِثال، فلن يستطيعَ الوصولَ إلى عالَمِ العقل، الّذي هو عالَمُ الحقيقةِ والأصلُ للنّفس الإنسانية، الّذي لا صورةَ فيه ولا مادّة، فإذا وصلَ إلى عالَم العقل، وأدركَ نفسَه خاليةً عن المادّة والصّورة، فسَيصلُ إلى معرفةِ الباري تعالى، ويكونُ مِصداقاً لقولِ أمير المؤمنين عليه السّلام: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ».

لقاءُ الرُّوح والمعنى

هذا، وقد أشار الميرزا التّبريزيّ إلى برنامجٍ آخَرَ للسّيرِ والسّلوك، في رسالته الجامعة والغنيّة، والمُعْتمِدَةِ على الآيات والأخبار، حيث لفتَ أوّلاً إلى الآياتِ المُتعلّقةِ بلقاء الله، وبعدها شَرَعَ في تفسيرِ معنى «اللّقاء»؛ مُعتبراً أنّ المرادَ منه هو اللّقاءُ المعنويُّ والرّوحيّ.

أضاف: إنّ الإنسانَ، ولأجل وصولِه للقاءِ الله تعالى في هذا السَّيْرِ المعنويّ، عليه أن يَكْسِرَ حُدودَ المادّة، والمكان والزّمان، وكذلك الحدودَ الذّاتيّةَ لكلّ المُمْكنات، ويَفنى في عالَمِ اللّاهوت، ويكون المُخاطَب لقوله تعالى: ﴿يا أَيَّتُها النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ * ارجَعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرضِيَّةً * فادخُلِي فِي عِبادِي * وادخُلي جَنَّتي﴾ الفجر:27-30.

تِبعاً لذلك، هناك خمسُ مَراحِلَ للوصولِ إلى المقصود الأكبر:

الأولى: التّحرّكُ على مستوى تكميلِ الاعتقاداتِ وتَقْوِيَتِها، والتّوجُّهُ الخاصُّ لأصول الدّين.

الثّانية: التّوبةُ من الذّنوب، والبَدءُ من هذا الموقعِ للإتيانِ بالأعمالِ الصّالحة وأداءِ الواجبات.

الثّالثة: السّعيُ الجادُّ لتطهيرِ النّفسِ من الرّذائل، وتَحْلِيَتِها بالفضائِلِ الأخلاقيّة.

الرّابعة: مَحْوُ الأنانيّة، والفناءُ في مُقابل عظَمة الحقّ. وفي هذه المرحلةِ ينقطعُ الإنسان عن التَّعلّقات المادّيّة، من الأهلِ والأموالِ والأولاد واللّذّات، وتكونُ الشّهواتُ الماديّةُ والخَياليّةُ قد تغيّرتْ وتبدّلتْ إلى تعلّقٍ وارْتباطٍ روحيٍّ ومَعْنويٍّ. لكنّ الّذي يبقى هو التَّعَلُّقُ بِالذّاتِ والنّفس، وهذا التّعلّقُ متجَذِّرٌ وقويٌّ إلى حدٍّ كبيرٍ جدّاً، «ولشدّة ظهوره خَفِيَ». وتبقى مُلاحظةٌ واحدةٌ، وهي أنّ هدفَ السّالكِ في جميع هذه المراحل هو الوصولُ إلى لقاءِ الله عزّ وجلّ، وفي الواقعِ والباطنِ فإنّ كلَّ عَمَلٍ يكونُ قد أدّاه، هو لهُ ولِنَفْسِهِ.

وبعبارةٍ أخرى: كان يُريدُ الوصولَ إلى المقامات العُليا، والقُرب من الله تعالى، والحصول على الكمالات المعنويّة والرّوحيّة، وكلّ ذلك كان بدافعِ النّفس والذّات، ولم يكن لِلهدف الأصليّ، ولذلك فهو عندَ وصولِه لمثل هذا المَقامِ يفرحُ غايةَ الفرح، ولكنْ إذا وصلَ غيرُه إلى هذا المَقام، فَلن يكونَ فَرِحاً إلى هذا الحدّ، وهَهنا يجب أن تُحْذَفَ «الأنا» وتُنْسى، ويجبُ أن يكونَ المَحبوب للسّالك هو تجلّي الله سبحانه، ولكن ليس من خلالِ حُبّ الذّات. بعبارةٍ أوضح، يجبُ أن تُمْحى «الأنا»، وهي الحِجابُ الأكبر، والمانِعُ الأقوى، وآخِرُ الحُجُبِ للوُصولِ إلى الله تعالى ولقائه.

ولإزالة هذا المانع، توجَدُ عدّةُ طُرُقٍ، منها:

1- طريقُ التّوجُّهِ القلبيّ إلى الله تعالى، والتّوحيد الذّاتيّ والصّفاتيّ والأفعاليّ، ومنه يَفهم أنّ (ما سوى الله سبحانه فانٍ لا يَبقى).

2- التّفكّرُ والاستدلال للوقوفِ بوجهِ «الأنانيّة» وحجابِ النّفس، بمعنى أن يرى أنَّ اللهَ تعالى غَيْرُ مَحْدودٍ بِحَدٍّ، وهو الأَزَلِيُّ وَالحَقُّ المُطْلَقُ؛ والنّفسُ هي المَوْجودُ المَحْدودُ في كلِّ شيء، وفي مُنْتَهى الضّعفِ والعَجْزِ والفَقْرِ والحاجَةِ إلى الله تَعالى، ومن دونِ المَدَدِ الإلهيِّ فَإِنَّها لا تَستطيعُ الصُّمودَ ولو لِلَحْظَةٍ واحِدَةٍ.

3- المُعالجة بالأضداد، بمعنى أنّه كلّما أحسَّ بوجودِ «الأنا» في وَعْيِهِ، يُعالجُ هذا الموقفَ بالتّوجّه إلى الله والصّالحين من عباده، لكي يعيشَ في الحضورِ الدّائم مع الباري تعالى.

الخامسة [أي المرحلة الخامسة من المراحل المتقدّم ذِكرُها]: في هذه المرحلة يُصبحُ السّالكُ إنساناً مَلَكُوتيّاً، ويدخلُ في عالَمِ الجَبَروت! والقصدُ من الدّخول في مرحلة الجَبروت، هو أنّ الإنسانَ يصلُ إلى مرحلةٍ من الصّفاء والإخلاص، يكونُ فيها مُنْدَكّاً في ذاتِ الله تعالى، وله نفوذٌ وسُلْطةٌ على الأمور، فيتحرّكُ في أداء وظائفه الإلهيّة، وإرشادِ النّاس، والأمرِ بالمعروف والنّهي عن المنكر، من موقع المسؤوليّة والانضباط في خطّ الرّسالة، ويكونُ على بصيرةٍ كاملةٍ من أمره. وفي هذه المرحلةِ ينسى السّالكُ نفسَه، ويكونُ على علمٍ بكلّ المسائِلِ والوظائف، والأحكامِ والآداب الشَّرْعِيَّةِ، وطُرُقِ السّير والسّلوك، ويكونُ تشخيصُه لِلأمراضِ والأدويةِ دقيقاً جدّاً، كالطّبيبِ الحاذِقِ الّذي يعرفُ الدّاءَ والدّواءَ، ويُشَخِّصُهُ جيّداً.

والجديرُ بالذّكر، أنّ آيةَ الله الملَكي التّبريزيّ قد اسْتَدَلَّ – في كتابه - على جميعِ هذه المطالب، بالآياتِ والرّواياتِ الإسلاميّة، كشاهِدٍ عَلى صِدْقِ مُدّعاه.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

عدنان الحاجي

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

الشيخ محمد صنقور

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

معرفة الإنسان في القرآن (13)

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (نكل) في القرآن الكريم

معنى (نكل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

مميّزات الصّيام

مميّزات الصّيام

الأستاذ عبد الوهاب حسين

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الشيخ شفيق جرادي

-

البعث والإحياء بعد الموت

البعث والإحياء بعد الموت

الشيخ محمد جواد مغنية

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

السيد جعفر مرتضى

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

من لركن الدين بغيًا هدما

من لركن الدين بغيًا هدما

الشيخ علي الجشي

-

عروج في محراب الشّهادة

عروج في محراب الشّهادة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

-

الإمام علي عليه السلام شهيد ليلة القدر

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

-

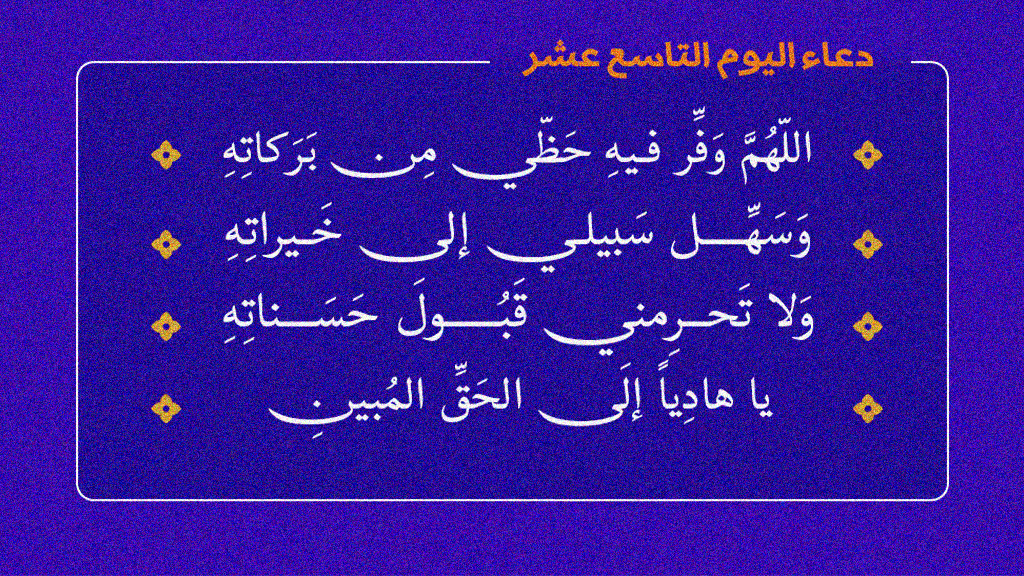

شرح دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

-

من لركن الدين بغيًا هدما

-

عروج في محراب الشّهادة

-

ليلة الجرح

-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق

-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)