علمٌ وفكر

الدليل الفلسفي على وجود الله وموقف المادية (1)

السيد محمد باقر الصدر ..

قبل أن ندخل في الحديث عن الدليل الفلسفي على إثبات الصانع سبحانه وتعالى يجب أن نتساءل: ما هو الدليل الفلسفي؟ وما الفرق بينه وبين الدليل العلمي؟ وما هي أقسام الدليل؟

إنّ الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي: الدليل الرياضي، والدليل العلمي، والدليل الفلسفي.

فالدليل الرياضي: هو الدليل الذي يستعمل في مجال الرياضيات البحتة والمنطق الصوري (الشكلي) ويقوم هذا الدليل دائماً على مبدأ أساسي، وهو مبدأ عدم التناقض القائل: إنّ (أ) هي (أ)، ولا يمكن أن لا تكون (أ)، فكلّ دليل يستند إلى هذا المبدأ وما يتفرّع عنه من نتائج فقط نطلق عليه اسم الدليل الرياضي، وهو يحظى بثقة من الجميع.

والدليل العلمي: هو الدليل الذي يستعمل في مجال العلوم الطبيعية، ويعتمد على المعلومات التي يمكن إثباتها بالحسّ أو الاستقراء العلمي، إضافةً إلى مبادئ الدليل الرياضي.

والدليل الفلسفي: هو الدليل الذي يعتمد لإثبات واقع موضوعي في العالم الخارجي على معلومات عقلية (المعلومات العقلية: هي المعلومات التي لا تحتاج إلى إحساس وتجربة) إضافةً إلى مبادئ الدليل الرياضي.

وهذا لا يعني بالضرورة أنّ الدليل الفلسفي لا يعتمد على معلومات حسّية أو استقرائية. وإنّما يعني أنّه لا يكتفي بها، بل يعتمد إلى جانب هذا أو بصورة مستقلّة عن ذلك على معلومات عقلية أخرى في إطار الاستدلال على القضية التي يريد إثباتها.

فالدليل الفلسفي إذن يختلف عن الدليل العلمي في تعامله مع معلومات عقلية لا تدخل في نطاق مبادئ الدليل الرياضي.

وعلى أساس ما قدّمناه من مفهوم الدليل الفلسفي قد نواجه السؤال التالي: هل بالإمكان الاعتماد على المعلومات العقلية أي على الأفكار التي يوحي بها العقل بدون حاجة إلى إحساس وتجربة أو استقراء علمي؟

والجواب على ذلك بالإيجاب، فإنّ هناك في معلوماتنا ما يحظى بثقة الجميع، كمبدأ عدم التناقض الذي تقوم عليه كلّ الرياضيات البحتة، وهو مبدأ يقوم إيماننا به على أساس عقلي، وليس على أساس الشواهد والتجارب في مجال الاستقراء.

والدليل على ذلك أنّ درجة اعتقادنا بهذا المبدأ لا تتأثّر بعدد التجارب والشواهد التي تتطابق معها. ولنأخذ تطبيقاً حسابياً واضحاً لهذا المبدأ، وهو التطبيق القائل: 2 + 2 = 4، فإنّ اعتقادنا بصحة هذه المعادلة الحسابية البسيطة اعتقاد راسخ لا يزداد بملاحظة الشواهد، بل إنّنا لسنا مستعدّين للاستماع إلى أيّ شاهد عكسي، ولن نصدّق لو قيل لنا: إنّ اثنين زائداً اثنين يساوي في حالة فريدة خمسة أو ثلاثة، وهذا يعني أنّ اعتقادنا بتلك الحقيقة ليس مرتبطاً بالإحساس والتجربة، وإلاّ لتأثّر بهما إيجاباً وسلباً.

فإذا كنّا نثق كلّ الثقة باعتقادنا بهذه الحقيقة على الرغم من عدم ارتباطه بالإحساس والتجربة فمن الطبيعي أن نسلّم أنّ بالإمكان أن نثق أحياناً بالمعلومات العقلية التي يعتمد عليها الدليل الفلسفي.

وبكلمة أخرى: أنّ رفض الدليل الفلسفي لمجرّد أنّه يعتمد على معلومات عقلية لا ترتبط بالتجربة والاستقراء يعني رفض الدليل الرياضي أيضاً، لأنّه يعتمد على مبدأ عدم التناقض الذي لا يرتبط اعتقادنا فيه بالتجربة والاستقراء.

نموذج من الدليل الفلسفي على إثبات الصانع:

يعتمد هذا الدليل على القضايا الثلاث التالية:

أوّلاً: على البديهية القائلة: إنّ كلّ حادثة لها سبب تستمدّ منه وجودها.

وهذه قضية يدركها الإنسان بشعوره الفطري، ويؤكّدها الاستقراء العلمي باستمرار.

ثانياً: على القضية القائلة: كلّما وجدت درجات متفاوتة من شيء ما بعضها أقوى، وأكمل من بعض فليس بالإمكان أن تكون الدرجة الأقلّ كمالاً والأدنى محتوىً هي السبب في وجود الدرجة الأعلى، فالحرارة لها درجات، والمعرفة لها درجات، والنور له درجات بعضها أشدّ وأكمل من بعض، فلا يمكن أن تنبثق درجة أعلى من الحرارة عن درجة أدنى منها، ولا يمكن أن يكتسب الإنسان معرفةً كاملةً باللغة الإنجليزية من شخص لا يعرف منها إلاّ قدراً محدوداً أو يجهلها تماماً، ولا يمكن لدرجة نور ضئيلة أن تحقّق درجةً أكبر من النور، لأنّ كلّ درجة أعلى تمثّل زيادةً نوعيةً وكيفيةً على الدرجة الأدنى منها، وهذه الزيادة النوعية لا يمكن أن يمنحها من لا يملكها، فأنت حينما تريد أن تموّل مشروعاً من مالك لا يمكنك أن تمدّه بدرجة أكبر من رصيدك الذي تملكه.

ثالثاً: أنّ المادة في تطوّرها المستمرّ تتّخذ أشكالا مختلفةً في درجة تطوّرها ومدى التركيز فيها، فالجُزَيء من الماء الذي لا حياة فيه ولا إحساس يمثّل شكلاً من أشكال الوجود للمادة، ونطفة الحياة التي تساهم في تكوين النبات والحيوان (البروتوبلازم) تمثّل شكلاً أرفع لوجود المادة، و(الأميبا) التي تعتبر حيواناً مجهرياً ذا خلية واحدة تمثّل شكلاً من وجود المادة أكثر تطوّراً، والإنسان هذا الكائن الحي الحسّاس المفكّر يعتبر الشكل الأعلى من أشكال الوجود في هذا الكون.

وحول هذه الأشكال المختلفة من الوجود يبرز السؤال التالي: هل الفارق بين هذه الأشكال مجرّد فارق كمّي في عدد الجزيئات والعناصر وفي العلاقات الميكانيكية بينها، أو هو فارق نوعي وكيفي يعبّر عن درجات متفاوتة من الوجود ومراحل من التطوّر والتكامل؟ وبكلمة أخرى: هل الفارق بين التراب والإنسان الذي تكوّن منه عدديٌّ فقط، أو هو الفارق بين درجتين من الوجود ومرحلتين من التطوّر والتكامل، كالفارق بين الضوء الضعيف والضوء الشديد؟

وقد آمن الإنسان بفطرته منذ طرح على نفسه هذا السؤال بأنّ هذه الأشكال درجات من الوجود، ومراحل من التكامل، فالحياة درجة أعلى من الوجود للمادة، وهذه الدرجة نفسها ليست حدّية، وإنّما هي أيضاً درجات، وكلّما اكتسبت الحياة مضموناً جديداً عبّرت عن درجة أكبر، ومن هنا كانت حياة الكائن الحسّاس المفكّر أغنى وأكبر درجةً من حياة النبات، وهكذا.

غير أنّ الفكر المادي قبل أكثر من قرن من الزمن خالف في ذلك، إيماناً منه بوجهة النظر الميكانيكية في تفسير الكون القائلة بأنّ العالم الخارجي يتكوّن من جسيمات صغيرة متماثلة تؤثّر عليها قوى بسيطة متشابهة جاذبة وطاردة ضمن قوانين عامّة، أي إنّ عملها يقتصر على التأثير بتحريك بعضها للبعض من مكان إلى مكان، وبهذا الجذب والطرد تتجمّع أجزاء وتتفرّق أجزاء وتتنوّع أشكال المادة.

وعلى هذا الأساس حصرت المادية الميكانيكية التطوّر والحركة بحركة الأجسام والجسيمات في الفضاء من مكان إلى مكان، وفسّرت أشكال المادة المختلفة بأنّها طرق شتى لتجمّع تلك الجسيمات وتوزّعها، دون أن يحدث من خلال تطوّر المادة شيء جديد، فالمادة لا تنمو في وجودها، ولا تترقّى في تطوّرها، وإنّما تتجمّع وتتوزّع بطرق مختلفة كالعجينة في يدك حين تشكّلها بأشكال مختلفة، وتظلّ دائماً هي العجينة نفسها دون جديد.

وهذه الفرضية أوحى بها تطوّر علم الميكانيك، الذي كان أوّل العلوم الطبيعية تحرّراً وانطلاقاً في أساليب البحث العلمي، وشجّع عليها ما أحرزه هذا العلم من نجاح في اكتشاف قوانين الحركة الميكانيكية وتفسير الحركات المألوفة للأجسام الاعتيادية على أساسها، بما فيها حركات الكواكب في الفضاء.

ولكنّ استمرار تطوّر العلم وامتداد أساليب البحث العلمي إلى مجالات متنوّعة أخرى أثبت بطلان تلك الفرضية وعجزها من ناحية عن تفسير كلّ الحركات المكانية تفسيراً ميكانيكياً، وقصورها من ناحية أخرى عن استيعاب كلّ أشكال المادة ضمن الحركة الميكانيكية للأجسام والجسيمات من مكان إلى مكان، وأكّد العلم ما أدركه الإنسان بفطرته من أنّ تنوّع أشكال المادة لا يعود إلى مجرّد نقلة مكانية من مكان إلى مكان، بل إلى ألوان من التطوّر النوعي والكيفي، وثبت من خلال التجارب العلمية أنّ أيّ تركيب عددي للجسيمات لا يمثّل حياةً أو إحساساً أو فكراً، وهذا يجعلنا أمام تصوّر يختلف كلّ الاختلاف عن التصوّر الذي تقدّمه المادية الميكانيكية، إذ نواجه في الحياة والإحساس والفكر عملية نموّ حقيقية في المادة وتطوّر نوعي في درجات وجودها، سواء كان محتوى هذا التطوّر النوعي شيئاً مادياً من درجة أعلى، أو شيئاً لا مادياً.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

معنى (كوى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

محمود حيدر

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

-

حارب الاكتئاب في حياتك

-

الأقربون أوّلاً

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (بجودك أحيا) بنسختها العاشرة

-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

-

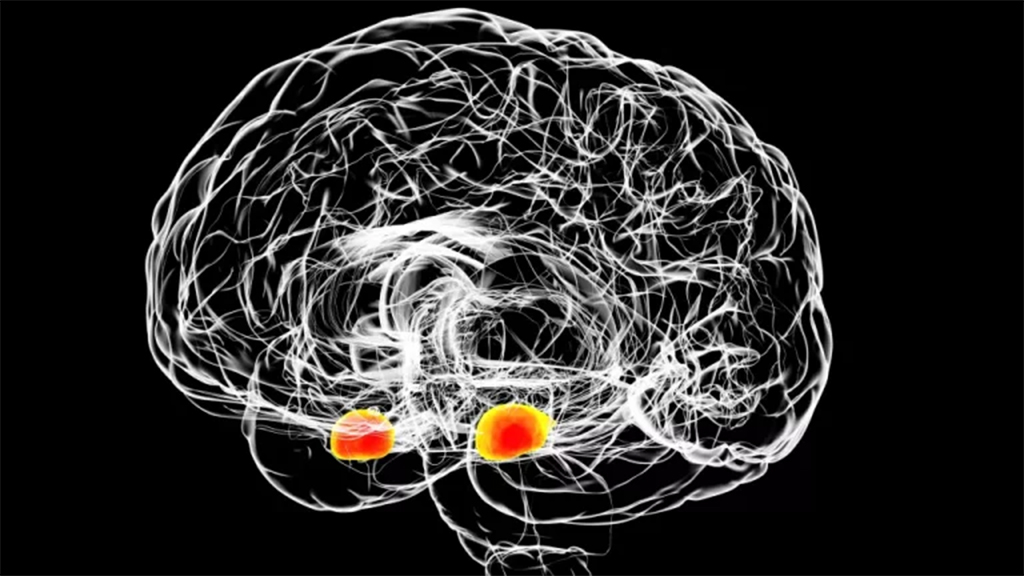

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)