علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ محمد مصباح يزديعن الكاتب :

فيلسوف إسلامي شيعي، ولد في مدينة يزد في إيران عام 1935 م، كان عضو مجلس خبراء القيادة، وهو مؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، له مؤلفات و كتب عدیدة فی الفلسفة الإسلامیة والإلهیات والأخلاق والعقیدة الإسلامیة، توفي في الأول من شهر يناير عام 2021 م.الميول الفطريّة واتّجاهاتها

إنّ للإنسان غرائز وأحاسيس وعواطف وميولًا ودوافع وكيفيّاتٍ نفسانيّة ونشاطات وانفعالات نفسيّة كثيرة، وهي كذلك تقع -بنحوٍ ما- موردًا لبحوث الفلاسفة وعلماء النفس والمحلّلين النفسانيّين، ممّا أنتج العديد من النّظريّات والآراء حول معرفة حقيقتها وتصنيفها، وتشخيص الأصيل من غير الأصيل منها، وكيفيّة حصولها ونموّها، والعلاقة بينها وبين أعضاء البدن، خصوصًا شبكة الأعصاب والمخّ والغدد المختلفة؛ لكنّ أسلوب بحثنا في هذه السلسلة لا ينسجم مع عرض تلك الآراء ونقدها.

لذا، فنحن هنا -من دون أيّ محاولة لتأييد أيّ مذهب فلسفيّ أو نفسيّ أو تحليليّ أو ردّه- نحاول التركيز والتأمّل في بعض أهمّ الميول الفطريّة أصالة -في نظرنا- والسعي لدراسة المظاهر المختلفة لها وسيرها التكامليّ، وأنماط النشاطات التي يقوم بها الإنسان لإشباعها في الظروف والمراحل المختلفة من حياته؛ لأنّنا ذلك -قد نستطيع اكتشاف سبيل لمعرفة الكمال الحقيقيّ والهدف النهائيّ للإنسان؛ ذلك أنّ الميول الفطريّة هي من أشدّ القوى الإنسانيّة- التي أودعتها يد الخلقة في أعماق الإنسان أصالة وعمقًا -لكي ينطلق- بدافع منها في تحرّكه ونهضته وسعيه، مستعينًا بالقوى الطبيعيّة والاكتسابيّة والإمكانات الخارجيّة، وطاويًا طريق كماله وسعادته.

وعليه، فإنّ الوجهة أو الاتّجاهات التي تعيّنها هذه الميول يمكنها أن تهدينا -كالمؤشّر المغناطيسيّ تمامًا- إلى الهدف والمسير النهائيّ المطلوب.

لهذا، ينبغي أن نركّز على هذه الميول -بكل دقّة وصبر وتحمّل- فنتأمّلها تمامًا متجنّبين أيّ حكم مسبق ورأي مرتجل سريع لكي نصل بالتالي إلى نتيجةٍ صحيحةٍ قطعيّة، من خلال تأمّلاتنا الدقيقة، فنحصل من ثمَّ على مفتاح السعادة المنشودة.

الإدراك ومراتبه

للإنسان ميلٌ فطريّ للمعرفة والاطّلاع والإحاطة بحقائق الوجود. يبدو هذا الميل منذ أوان الصّبا، ولا يفارق الإنسان حتّى نهاية حياته.

إنّ تساؤلات الأطفال المتتابِعة تدلّ على وجود هذا الميل الفطريّ. وكلّما ارتفعت استعدادات الطفل وقدراته كلّما اتّسعت تساؤلاته وتعمّقت، وكلما أُضيفت إلى حصيلته الذهنيّة معلومات أكثر كلّما طُرحت أمامه مجهولات أكثر ومسائل أخرى.

فالاتّجاه العامّ للقُوى الإدراكيّة التي تشكّل وسائلَ لإشباع هذا الميل الفطري يسير نحو الإحاطة العلميّة الكاملة بعالم الوجود؛ إذ لا يخرج أيّ موجود عن الدائرة الواسعة التي يسعى إليها هذا الميل.

فلندرس إذًا السير العلمي للإنسان من نقطة شروعه، ونتابعه خطوة خطوة لنجد إلى أين ينتهي به المطاف.

تبدأ معرفة الإنسان عن العالم من حواسّه الظاهريّة وارتباط أجهزة البدن بالأشياء التي تقع قباله، ويقوم كلٌّ من هذه الأجهزة الحسّيّة من خلال التفاعل الخاصّ مع الأشياء بإيصال بعض الآثار من قبيل النور، والصوت والحرارة والرائحة والطعم، إلى الأعصاب، ومن ثَمّ إلى المخّ، وبهذا يُدرك الكيفيّات والحالات المتعلّقة بظواهر الأشياء المادّيّة الموجودة في مجال معيّن أمامه.

لكنّ الإدراك الحسّيّ ناقصٌ وغير كاف لإشباع الميل الفطريّ الغريزيّ للاطّلاع ومعرفة الحقيقة لدى الإنسان؛ لأنّه أوّلًا يتعلّق بكيفيّات معيّنة، من ظواهر الأشياء المحسوسة وأعراضها، من دون أن يستطيع شمول كلّ الكيفيّات، فضلًا عن شمول ذوات الأشياء وجواهرها، أو شمول الأشياء اللامحسوسة. ثانيًا، إنّ مجال عمل هذا الإدراك الحسّيّ محدودٌ بظروف خاصّة؛ فالعين لا تستطيع أن تُبصر إلّا الأنوار التي تتراوح أطوال أمواجها بين ما لا يقلّ عن 4 % ميكرون، ولا يزيد على 8 % ميكرون، فلا يمكننا لذلك أن نبصر النور فوق البنفسجي، أو ما دون الأحمر، وكذلك فإنّ الأُذُن يمكنها أن تسمع الأصوات التي تتراوح ذبذباتها بين 30 إلى 16000 ذبذبة في الثانية لا غير. وكذلك سائر الإدراكات الحسّيّة، فإنّ لها شرائط معيّنة. ثالثًا، إنّ بقاءها قصيرٌ جدًّا من الناحية الزمانيّة، فالعين والأذن مثلًا يمكنهما أن يحتفظا بأثر النور والصوت خلال عُشر ثانية واحدة لا أكثر، ومجرد انقطاع ارتباط الجهاز الحسّيّ مع الخارج ينسدّ باب المعرفة والإدراك.

هذا، وإنّ للأخطاء الحسّيّة حديثها الذي يكشف عن عدم كفاية الإدراكات الحسّيّة بشكلٍ أوضح؛ لكنّ سبيل المعرفة والإدراك لا ينحصر بالأجهزة الحسّيّة، فتوجد في الإنسان مثلًا قوة أُخرى تستطيع بعد انقطاع ارتباط البدن بالعالم المادّيّ أن تحتفظ بالآثار التي استلمتها منه بأسلوب خاصّ، وتعكسها في مواقع الحاجة على صفحة الذهن المدرك. كما أنّ للذهن قوة أُخرى تدرك المفاهيم الكلّيّة، وتهيّئ الذهن لحصول التصديقات والقضايا، وتيسير التفكير والاستنتاجات الذهنيّة، الأعمّ من التجريبيّة وغير التجريبيّة.

يستطيع الإنسان بوسيلة هذه القوى الداخليّة أن يوسّع من دائرة إدراكاته ويستنتج بعض النتائج من تجريبيّاته وإدراكاته الفطريّة والبديهيّة، وأنّ تقدّم الفلسفة والعلوم والصناعات رهين هذه القوى الباطنيّة العقليّة، مع ملاحظة التفاوت بين الفلسفة والعلوم الأُخرى، فإنه في العلوم ينصبّ البحث عن خواصّ الموجودات وآثارها للاستفادة منها في تحسين المعيشة، في حين ينصبّ الهدف الأصليّ في الفلسفة على معرفة ماهيّات الأشياء والروابط العلّيّة والمعلوليّة لها.

من الواضح أنّ المعرفة الكاملة لموجود ما لا تحصل من دون معرفة علله الوجوديّة، أو كما عبّر الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه «برهان الشفاء»، وشرحه شرحًا وافيًا؛ إذ قال: «ذوات الأسباب لا تعُرف إلّا بأسبابها».

ولأنّ هذه المسيرة في إطار البحث عن العلل تنتهي إلى ذات البارئ -تعالى-، فإنّه يمكننا أن نستنتج أنّ السير العقليّ للإنسان ينتهي إلى معرفة الله -تعالى-.

وقد تصوّر الكثير من الفلاسفة أنّ التكامل العلميّ للإنسان ينتهي إلى هذا الحدّ. ومن هنا تصوّروا أنّ الكمال الإنسانيّ، أو بتعبير أدقّ، الكمال العلميّ للإنسان ينحصر في المعرفة الذهنيّة الكاملة لعالم الوجود؛ لكنّ التأمّل الأعمق في متطلّبات الفطرة يوضّح أنّ غريزة طلب الحقيقة في الإنسان لا تقنع تمامًا بهذا الحدّ من الإدراك، بل تتطلّب المعرفة العينيّة والإدراك الحضوريّ والشهوديّ لحقائق الوجود، ومثل هذا الإدراك لا يحصل بواسطة المفاهيم الذهنيّة والبحوث الفلسفيّة.

إنّ التصوّرات والمفاهيم الذهنيّة مهما اتّسعت وتوضّحت لا تستطيع أن تُريَنا الحقائق العينيّة، ويبقى الفرق بينها وبين الحقائق الخارجيّة نفسها كالفرق بين مفهوم الجوع والحقيقة الوجدانيّة له.

إنّ المفهوم الذي نملكه عن الجوع هو تلك الحالة التي نحسّ بها عند احتياج البدن للغذاء. أما إذا لم يحسّ الإنسان بمثل هذه الحالة، فإنّه لا يستطيع الإحساس بها عن طريق هذا المفهوم. كذلك الفلسفة، فإنّها تستطيع أن تعطيَنا مفاهيم حقائق الوجود من الله إلى المادّة؛ لكنّ معرفة الحقائق العينيّة وشهودها تختلف كثيرًا عن هذه المفاهيم، وإنّ الأمر الذي يُروِّي لهفة الغريزة لطلب الحقيقة بشكل كامل هو العلم الحضوريّ والإدراك الشهوديّ للحقائق العينيّة اللازم لإدراك مقوّماتها وارتباطاتها الوجوديّة، ومتى ما شوهدت الموجودات الإمكانيّة كلّها بشكل تعلّقات وارتباطات بالله القيّوم المتعال، فإنّ كلّ المعلومات العينيّة في الحقيقة ترجع إلى العلم بحقيقة مستقلّة أصيلة، ويكون الكلّ ظلالًا أو مظاهر لها.

القدرة ومظاهرها

من الميول الفطريّة للإنسان الميل للقدرة والتسلّط على الموجودات الأُخرى، ويبرز هذا الميل أيضًا من أوان الطفولة، ويسير مع الإنسان حتى نهاية حياته، طبعًا مع ملاحظة الفروق التي ينتجها اختلاف السنين وفصول الحياة والظروف الخارجيّة في متعلّقات القدرة هذه؛ تحريكات الرضيع السليم الرتيبة ليديه ورجليه والتحرّك الذي لا يقبل التعب والكلل للطفل كلّها علامة على هذه الحاجة الفطريّة، ثم تتّسع دائرة ما يتطلّبه من سيطرة، وتمتدّ إلى ما لا نهاية له.

يحصل العمل والاستفادة من الطاقة وبسط القدرة في بادئ الأمر بوسيلة الأعصاب الحركيّة وعضلات البدن والاستناد إلى القوى الطبيعيّة لا غير، وهذه الحركات المتتابعة للطفل نفسها بمقتضى الغريزة تساعده على تقوية نفسه، وشيئًا فشيئًا تَقوى عضلاته وتستعدّ للقيام بأعمالٍ أكبر وأثقل إلى أن يصل إلى أوج قدرته البدنيّة وشبابه، ثم تبدأ مرحلة الركود والتوقّف في هذا المجال، ثم مرحلة الضعف والشيخوخة؛ فتبدأ قواه البدنيّة بالتحلّل، إلّا أنّ الميل الشديد للتسلّط في أعماق الإنسان لا يخبو مطلقًا.

الإنسان في سبيله للاقتدار والتسلّط لا يكتفي بالقوى الطبيعيّة، بل يسعى بمعونة العلوم والصناعات إلى اختراع وسائل أفضل للتسلّط وتسخير الكائنات لصالحه، وواضحٌ جدًّا الدور الذي لعبته الاكتشافات والاختراعات العلميّة خصوصًا في العصور الأخيرة، وما ستلعبه في مجال إشباع هذه الميول الفطريّة.

إنّ الإنسان لم يمتنع حتى عن استخدام طاقات أبناء نوعه الإنساني في سبيل تحقيق تسلّطه؛ إذ عمل بمقتضى قدراته وإمكاناته على استخدام الآخرين واستثمارهم بشتّى السبل والوسائل.

على أنّ هذا السعي المحموم للحصول على المواقع والمقامات الاجتماعيّة والاعتباريّة، على صعيد الشعب الواحد، وعمل شعب ما على استعمار الآخرين واستعبادهم، وجعلهم تحت نفوذه، إنمّا يعبّر عن تطبيق هذا الميل؛ إذ إنّ تطبيقه قد يتّخذ شكلًا صحيحًا ومعقولًا، وقد يتّخذ شكل التجاوز على حقوق الآخرين بأشكاله المختلفة؛ كالاستعمار والاستثمار الظالم.

ثم إنّ هذا السعي المتزايد لتحقيق القدرة الأكبر لا يتوقّف عند هذا الحدّ، بل يحاول شمول القوى اللامحسوسة والميتافيزيقيّة؛ الأمر الذي توضّحه هذه الفروع العديدة للعلوم الغريبة، وتسخير الجنّ والأرواح وأنواع الرياضات النفسيّة، ممّا يكشف عن السعي العجيب لتوسعة القدرة وبسط نفوذها على الحقول المختلفة.

لكن، وعلى فرض حصول القدرة لتسخير القوى المحسوسة وغير المحسوسة كلّها، هل يصل الإنسان إلى حدّ كماله وتشبع في أعماقه حاجته وجوعته إلى القدرة بشكل كامل؟

إذا كانت هذه القوى -مهما كانت متنوّعةً وعظيمةً- محكومة لقوى أعلى وسلطةٍ أوسع، فهل يمكننا أن نتصوّر أنّ الميل الإنسانيّ اللانهائيّ قد أشبع تمامًا؟

من الواضح أنّ هذا العطش الفطري لن يُروى تمامًا إلّا إذا اتّصل الإنسان بمنبع قدرة لانهائيّة، وإلّا فإنّ سعي الإنسان الطموح سيبقى مستمرًّا بلا نهاية.

الحبّ والعبادة

يوجد في الإنسان ميل فطريٌّ آخر ليس هو من سنخ المعرفة والقدرة، بل هو ميلٌ للتجاذب والاتّصال الوجوديّ والإدراكيّ. ولَمّا لم يكن هذا الميل معروفًا لدى علماء النفس والمحلّلين النفسانيّين، فإنّهم لم يبحثوا حوله بالمقدار الكافي، ولذا فإنّ توضيحه ليس بالأمر السهل.

إنّ أيًّا منّا يجد في نفسه ميلًا وتعلّقًا بشيء ما يجذبه إليه، كما يجذب المغناطيس الأشياء الصلبة إليه؛ ولهذا الجذب مراتب وآثار مختلفة، وقد يصل اختلاف المراتب إلى حدٍّ يوجب التشكيك في وجود جامع بين هذه المراتب وهل أنّها من ماهيّة واحدة أم لا؟

إنّ أوضح تجلٍّ للمحبّة الفطريّة يكمن في الأمّ؛ إذ تغرق في عالم اللذّة عندما ترى طفلها وتتلقّفه بالأحضان وتلاعبه وتراقبه. إنّ حبّ الأمّ هو من أروع تجلّيات المحبّة الفطريّة التي ألهمت مظاهرها -على مدى التاريخ- الكُتّاب والشعراء، فأنتجوا في ذلك أروع النتاج، وهكذا محبّة الأب لولده.

وعلى غرار هذا الحبّ، توجد روابط الحبّ أيضًا بين الابن تجاه أبويه، وبين الإخوة والأخوات وسائر أفراد العائلة التي تترابط في ما بينها بوشائج طبيعيّة. وكمظهر آخر للحبّ والميل الفطريّ ما نجده بين أبناء النوع الواحد؛ كالترابط الإنسانيّ العام الذي يشدّ الناس بعضهم إلى بعضهم الآخر؛ فتشتدّ هذه الرابطة كلّما أُضيفت إليه عناصر أخرى كرابطة المدينة الواحدة، أو الجوار، أو وحدة السنّ، أو الزّواج، أو اتّحاد المعتقد والمسلك وغير ذلك.

كما أنّ هناك تجلّيًا آخر لهذه المحبّة يبدو في ميل الإنسان لبعض الأشياء التي يستفيد منها في حياته المادّيّة، والتي لها دخلٌ في تأمين حاجاته فيها، وتلك من مثل: المال والثروة واللباس والمسكن.

من تجلّياته شوق الإنسان وميله بالنسبة إلى الكمال والجمال والأشياء الجميلة، خصوصًا الأناسيّ ذوي الحظّ من الجمال، فالإنسان يميل إلى الأشياء التي تروي ظمأه للجمال وتألفها روحه ونفسه.

على هذا النسق، نلاحظ الميل الإنسانيّ لأنماط الجمال المعنويّ، مثل: جمال المفاهيم والتشبيهات، والاستعارات، والكنايات، وجمال الألفاظ والعبارات النثريّة والشعريّة التي يعشقها أرباب الذوق الـمُرهف.

كذلك من مثل الكمال والجمال الروحيّ والأخلاقيّ الذي يهيم فيه علماء النفس وعلماء الأخلاق، ويؤكدون على مجالاته، وهكذا الجمال العقلانيّ مثل روعة التنظيم في هذا الوجود الذي يسحر ألباب الحكماء والفلاسفة، أو الجمال الوجوديّ الذي يدرك عبر الشهود العرفانيّ؛ فيصل الأمر إلى درجة لا يعني الوجود فيها سوى الجمال. ﴿ٱلَّذِيٓ أَحسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُۥ﴾[1].

كلّما قويت حصّة الموجود من الوجود وتأصّل الوجود فيه كلّما كانت مشاهدته وجماله أشدّ إعجابًا وأروع تأثيرًا.

وبعبارة أُخرى، فإنّ أيّ موجود يعبّر -مقدار سعته الوجوديّة وقابليّته- عن إشراق للنور الإلهيّ، وكلّما تكاملت حصته الوجوديّة كلّما أمكنه أن يعرض إشراقًا أشدّ وروعة أعظم.

بشكل عام، يمكننا أن نتصوّر الحبّ، من حيث الشدّة والضعف مراتب ثلاث هي:

الأولى: المرتبة الضعيفة التي تقتضي القرب إلى المحبوب في الظروف العاديّة، من دون أن يصحب ذلك أيّ نوع من أنواع التضحية والإيثار.

الثانية: المرتبة الوسطى التي تتضمّن -بالإضافة إلى إرادة القرب من المحبوب- نوعًا من التضحية في سبيله، ولكن إلى المستوى الذي لا يتنافى مع المصالح الكليّة الأساسيّة للشخص.

الثالثة: مرتبة الإعجاب العميق التي لا تمنع الإنسان من تقديم أيّ نوع من أنواع التضحية في سبيل المحبوب، فلا لذّة له إلّا في اتّباعه وتحقيق رغباته في الحالات المختلفة، بل يعتبر كمال التذاذه في تعلّقه وارتباطه الوجوديّ، وكذلك في الفناء ونسيان النفس أمامه، ولذا فهو يعيش غاية اللذّة عندما يخضع لمعبوده ويقدّم له فروض الولاء، فتلك هي آية هذه المرتبة من المحبّة التي تؤدّي بالإنسان؛ لأن يقدّم إرادة المحبوب على أيّ شيء سواها بلا أيّ تحفّظ.

من الواضح أنّ المحبّة والشوق بالنسبة إلى شيء كلّما تأجّجت واشتدت، كلّما كانت اللذّة الحاصلة من تحقيق ذلك الشيء والوصول إليه أكبر وأشدّ. ومن جهة أخرى، نجد أنّ كمال اللذّة يرتبط بمستوى المطلوبيّة والقيمة الوجوديّة للمحبوب... إذًا، فلو أنّ شخصًا امتلك أشدّ أنواع الحبّ بالنسبة إلى أعظم الموجودات وأكبرها قيمة، وأدرك هذه القيمة الوجوديّة بدقّة، فإنّه بالوصول إلى محبوبه هذا يكون قد حاز أروع اللذّات. فإذا افترضنا أنّ هذا الوصول غير محدود بالظروف المكانيّة والزمانيّة، بل كان وصولًا دائمًا، وفي أيّ مكان فإنّ هذه الحاجة الفطريّة سوف تكون قد أشبعت بشكل تامّ، ولم يبقَ في إشباعها أيّ قصور.

على هذا، فإنّ هذا الميل الفطريّ اللانهائيّ يتّجه نحو حبّ متأجّج لمحبوب كامل جميل، كمالًا وجمالًا مطلقًا له أشدّ الروابط الوجوديّة بالإنسان؛ حيث يمكن للإنسان أن يرى وجوده هو قائمًا به وفانيًا فيه، ومتعلّقًا تمام التعلّق به، وبالتالي فهو يحقّق الوصول الحقيقيّ إلى محبوبه، فلا يستطيع أيّ شيء أن يفصل بين هذين الحبيبين.

أمّا محبّة أيّ موجود آخر لا يملك هذه الأمور، فإنّها لا يمكن أن تشبع هذا الميل الفطريّ إشباعًا نهائيًّا، وإنّما يقترن بها الهجران والهزيمة والفراق والعذاب.

ــــــــــــــ

1- سورة السجدة الآية 7

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

معنى (كوى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

محمود حيدر

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

-

حارب الاكتئاب في حياتك

-

الأقربون أوّلاً

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (بجودك أحيا) بنسختها العاشرة

-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

-

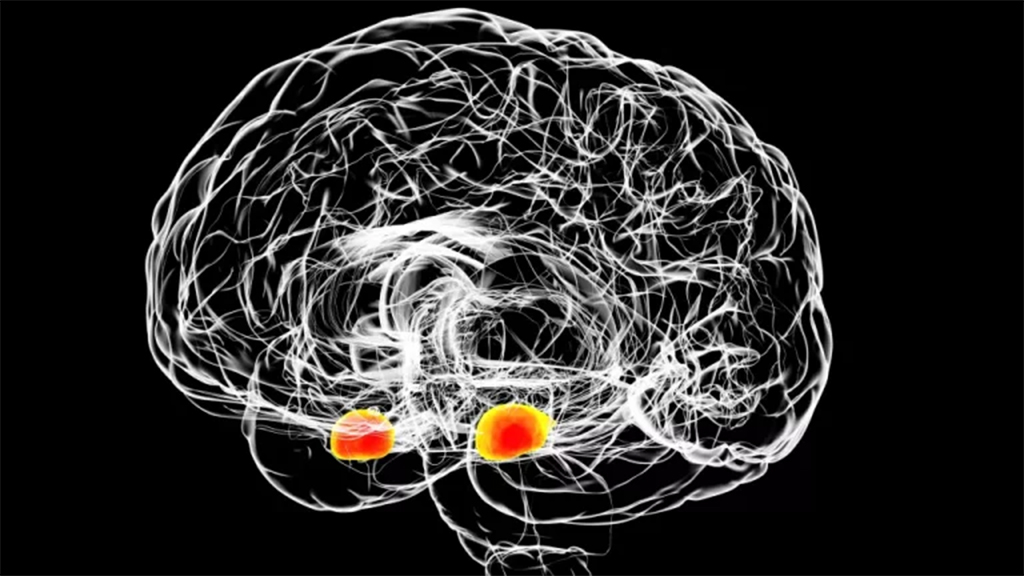

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)