قرآنيات

أبلغُ الموعظة كتابُ الله

الميرزا حسين النوري الطبرسي

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ..﴾

هذه الآية الكريمة والكلمات العظيمة، من الآيات الرفيعة الشأن، الساطعة البرهان، الشافية البيان، وليس في القرآن آية أنجع منها موعظة، وأنفع بلاغاً. وقد أمر الله، سبحانه وتعالى، فيها بالتقوى مرّتَين، وهي عامّة شاملة لكلّ مُكلّف في جميع حالاته وأطواره.

وقد أمر، سبحانه وتعالى، بالأمر التأكيدي المقرون باللام (أي لام «ولتنظر»)، ومجيئه بالفعل المضارع الشبيه بالجملة الاسميّة.

وحاصل ترجمتها باللسان العوامّي: إنّكم أيّها المكلّفون، بعد الإيمان بالله، والإقرار بربوبيّته، وبنبوّة نبيّه، صلّى الله عليه وآله، والاعتقاد بما جاء به من النشور والمعاد بعد الفناء والنفاد، يجب عليكم البتّة أن تنظروا في ما قدّمت أنفسكم لغدها، وهو يوم القيامة، يوم الطامّة.

وكيفيّة هذا النظر: أن يُراجع الإنسان، كلّ يومٍ، ما أسلف في يومه، وأسبوعه، وشهره، وعامه، وعمره، أعمالَه من وساوس صدره، وخطرات قلبه، وحكايات لسانه، ولحظات أجفانه، وأفعال جوارحه من يده، ورجله، وغير ذلك ممّا يمكن أن يُسند إليه.

فإنّ ذلك كلّه محصيٌّ عليه، مضبوط منه (أي من الله جلّ وعلا)، مذخورٌ عليه أوّله، لا يغيب شيءٌ منه، ولا يعزب شيءٌ عنه، إن أسررتُم عَلِمَه، أو أعلنتُم كتَبَه، بل هو أعلم بوجهه من صحّته وفساده من فاعله الذي أتى به.

ولازم هذا الفكر، ونتيجة هذا النظر بعد تلك المقدّمات، أن يعمد الإنسان إلى ما كان عليه من السيّئات:

فإن كان من حقّ الله: استغفره منه، وتاب إليه توبة مَن لا يُحدِّث نفسه بمعصية، ولا يُضمر أن يعود في خطيئة، ولا يكون كالمُستهزئ بربِّه؛ يستغفره من ذنبه، ثمّ إذا عرضت الفرصة منه عاد بجوارحه، وأخلد بلبِّه.

ولا يتخيّل أنّ التوبة قولٌ باللسان وعزمٌ بالجَنان فقط، بل اللازم على السالك أن يكرّر التوبة مع غاية التضرّع، واللَّجَأ إلى الله، والبكاء من خوفه، والخشية له، إلى أن تحصل أمارات [علامات] القبول، ويصير لزوم الطاعة، واجتناب المعصية ونفي خواطرها، ملكةً راسخة، وبيّنةً جازمة غير فاسخة، ثمّ يسكن إلى الله، ويُخبِت إليه، وينقطع مع المتوكّلين عليه.

وإن كان من حقّ الناس: أدّاه إلى صاحبه إن أمكن، وإلّا تصدّق عنه، وإلّا استغفر له، وجزم للإيقاف بعدُ مثله.

ثمّ يعمد إلى ما كان له من الحسنات، فينظر هل بقيت له أم صارت وبالاً عليه؟

فإنّ لكلّ طاعة ما يُحبِطها ويوبقها، فإمّا أن يفنيَها ويصيَّرها عدماً صرفاً، أو يجعلها لغيره، بسبب ظلمٍ له، أو تعدٍّ عليه بيدٍ أو لسان.

وإلى ذلك يشير ما في أغلب نسخ الصحيفة من قوله عليه السلام: «وأَنْ تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِي وعُمُرِي فِي سَبِيلِ طَاعَتِكَ»، أي لا تمحق عنّي ما عملْتُه من الطّاعات، بسب ما أعقبتها من المعاصي.

معنى «الغد»، والمراد منه

ويُحتمَل أن يكون المُراد بـ «الغد» في الآية الشريفة معنًى آخر، أو تكون الآية إشارة لهما، كما هو شأن الكتاب العزيز من كثرة المعاني والبطون، وإرادتها بلفظٍ واحد، أو آيةٍ واحدة، وهذا ثابت في محلّه.

وهو أن يكون المراد به: الزمان الثاني بالنسبة إلى الزمان الذي أنت فيه، المعبَّر عنه في الاصطلاح «المستقبل».

والمعنى حينئذٍ: أنّه يجب على كلّ نفسٍ البتّة أن تنظر ما قدّمت وتهيّأت به لزمانها الآتي عليها بعد زمانها الذي هي فيه، وهذا باب واسع كبير.".."

ومن مهّد لنفسه هذه المقدّمة، وهيّأها في خزانة خاطره أبداً، ثمّ مرّ بأهل النعم في ثاني زمانه، استحال الحسد في وجهه إلى وجه الغبطة، والسؤال من وليّها تعالى أن يجعله من أهلها.

وهكذا إذا علم الإنسان، وانكشف له انكشافاً حقيقيّاً، أنّ جميع جوارحه: من يده، ورجله، وعينه، وجميع ما في يده، وماله، وجميع ما يقع فيه من خير، بمَدده (وفيضه)، بل وأصل وجوده، ونفسه، وروحه، كلّها منه تعالى، وتحت قبضته، وإذا شاء قبل رَجْع البصر أفناها جميعاً، وصيّره وإيّاها عدماً صرفاً.

فلو وقع في ثاني زمانه مع علمه هذا في طاعة حسنة، استحال منه أن يُعجَب بها، أو يدلّ فيها على ربّه. بل يزداد ضعةً وخضوعاً، وشكراً لله، وتحمّلاً لمننه واعترافاً بإحسانه.

وهكذا إذا علم جزماً، أنّ جميع النعم التي في أيدي العباد، وجميع الأمور من الرفعة والضعة، والعزّ والذلّ، والغنى والفقر، كلّها نازلة منه سبحانه وتعالى، وعائدة إليه.

ومَن قدّم لنفسه هذه المقدّمة، استحال أن يرائي أحداً، ويتساوى عنده مدح الناس وذمّهم، واعتناؤهم به واحتقارهم، ويَكِلُ الأمر إلى مَن له الأمر، وهكذا سائر الرذائل والملكات ممّا يضيق المقام عن حصرها.

والمقدّمة في العبادات أشدّ لزوماً، وآكد وجوباً، بل هي روح الطاعات.

وأعظمها بلاءً وأشدّها [أي الرذائل النفسيّة] عناءً: حبّ الجاه، وحبّ الرئاسة، فإنّه رأس الخطايا، وأبو البلايا، والداء الدفين، وجند الشيطان الكمين.

داء التظاهر

وهذا الداء (أي حبّ الجاه والرئاسة) يقرِّب على صاحبه البعيد، ويبعّد القريب، ويقطع الأرحام، ويغشي بصره، ويُذهِل عقله، ويُمرِض قلبه. فهو يسمع بأُذُنٍ غير سميعة، وينظر بعينٍ غير صحيحة؛ قد خرقت الشهوات عقله، وأماتت الدنيا قلبه، وولهت عليها نفسه، لا يتّعظ من الله بواعظٍ، ولا ينزجر منه بزاجر.

ولهذا ترى الملوك وأرباب الدّوَل، أبناؤها تقتل الآباء، والآباء تقتل الأبناء، فلا أنساب بينهم، ولا قرابة، ولا رحم، ولا مثابة. ".."

ولنعد إلى ما كنّا فيه، وهاتيك المقدّمة في الطاعات أشدّ لزوماً، وآكد وجوباً، بل هي روحها وحقيقتها، فانظر إلى هذا المعجون الإلهي، والمركّب السماوي، الذي جعله الله عمود هذا الدين، الذي هو خير الأديان، وصيّر به إلى معراج أهل الإيمان.

وإذا دعاك داعي الله إليه، وحثّك للوفود به عليه، ونادى: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، مُكرّراً ومُؤكّداً عليك ذلك، مع ما في كلٍّ منهما من المعاني التي لا يسعها المقام، فهل تجد قبل الدخول فيه مقدّمة له في نفسك، من أنّ مالك الملوك قد أذِن لك في الدخول إليه، والوفود عليه، والمثول بين يديه، وقد أهّلك لمناجاته، ونشر حوائجك عنده، وهو نور النور، ومنوّر النور، وأصل الهيبة والجمال، ومعدن العظمة والجلال. ".."

فما نسبتك يا مسكين مع ذلك الملك المكين؟! ".."

فحتّى متى يدعوك أهل الجود والجبروت إلى نفسه فتتولّى عنه إلى غيره، ويتحبّب إليك فتتبغّض إليه، ويتودّد إليك فلا تقبل منه، كأنّ لك التطوّل عليه. ".."

فإيّاك إيّاك أيُّها السالك أن ترسل نفسك، وتهمل أعمالك، وقدّم في كلّ مقامٍ ومقالٍ مقدّمته، تَسلم ويُسلَم منك. فإنّ هذه الخصومات، والأضغان، والأحقاد، والفتن، والحروب، حقيرها وجليلها، كلّها من ترك العمل بهذه الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ..﴾. ".."

وإنّ الأمر الأوّل بالتقوى، إشارة إلى مقدّمة الأعمال.

والثاني إلى مقدّمة المعاد.

فإن جريتَ على سُنَنها، وتمسّكت بفننها (الفنن: الغصن)، وتأدّبت بتأديبها، في ما أمكنك من أحوالك وأعمالك، كنتَ من المرجوّين لرحمة الله، الصالحين للدخول على الملك مع حاشيته وخاصّته، اللائقين لأن يكونوا من المشمولين بأنعامه وجائزته.

وإلّا فإن رأيت غير هذا الرأي، وعملت عمل مَن يظنّ ويعتقد أن ليس في الكون إلّا هذه الحياة الدنيا، وأن ليس للإنسان إلّا أن ينام، ويأكل، وينكح، ويروح ويجيء، ويلهو ويلعب، يجمع ويذخر، إلى غير ذلك من أمور الدنيا وأطوارها، وأن لا نشور ولا معاد، ولا حساب ولا كتاب، ولا سؤال ولا جواب، ولا نعيم ولا جحيم، إلّا لقلقة لسان، وخطرات جنان، يكون حالك – والعياذ بالله - ما ذكره الله سبحانه وتعالى عقيب هذه الآية، وفزّعه عليها، حيث قال عزّ من قائل: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الحشر:19.

وهذا مقام الخيبة والخذلان، والخُسْر والحرمان، فإنّ الباري المنّان إذا نسيَ أحداً، حبس عنه فيضه ومدده، وسلبه توفيقه، ووكله إلى نفسه، فهلك وأهلك، وضلّ وأضلّ، وصار ﴿..عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ..﴾ التوبة:109، وهذا نعوذ بالله، مقام الطبع والرَّين اللذين لا علاج لهما، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فيقولون ما لنا من شفيعٍ ولا صديقٍ حميم، والعصمة به، والتكلان عليه، وهو أرحم الراحمين.

ولكن ينبغي أن ننظر اليوم ما قدّمناه لغدنا، إذا هلّ هلال المحرّم، الشهر الذي قامت فيه قيامة آل الرسول صلّى الله عليه وآله، وقرّةُ عين الزهراء البتول عليها السلام، وهُتكت فيه حرمة الله، وحرمة رسوله وأوليائه، وحرمة الشهر الذي لم يزل في الجاهليّة والإسلام معظّماً، لا يُراق فيه لأحدٍ دمٌ، وَلْنَنظر هل نجد في حزننا أوّل يومٍ منه يتفاوت ويزيد شيئاً على ما قبله؟

تعليقات الزوار

الكتاب

-

القوّة الحقيقيّة للإيمان

القوّة الحقيقيّة للإيمان

السيد عباس نور الدين

-

جائحة التقنية

جائحة التقنية

محمود حيدر

-

معنى قوله تعالى:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ..}

معنى قوله تعالى:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ..}

الشيخ محمد صنقور

-

حبط الأعمال

حبط الأعمال

الشيخ مرتضى الباشا

-

ما هي ليلة القدر

ما هي ليلة القدر

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟

لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟

عدنان الحاجي

-

معنى سلام ليلة القدر

معنى سلام ليلة القدر

السيد محمد حسين الطهراني

-

معنى (نكل) في القرآن الكريم

معنى (نكل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

مميّزات الصّيام

مميّزات الصّيام

الأستاذ عبد الوهاب حسين

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الشيخ شفيق جرادي

الشعراء

-

عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين

عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين

حسين حسن آل جامع

-

جرح في عيون الفجر

جرح في عيون الفجر

فريد عبد الله النمر

-

من لركن الدين بغيًا هدما

من لركن الدين بغيًا هدما

الشيخ علي الجشي

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

القوّة الحقيقيّة للإيمان

-

جائحة التقنية

-

مكاسب رمضانية

-

معنى قوله تعالى:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ..}

-

حبط الأعمال

-

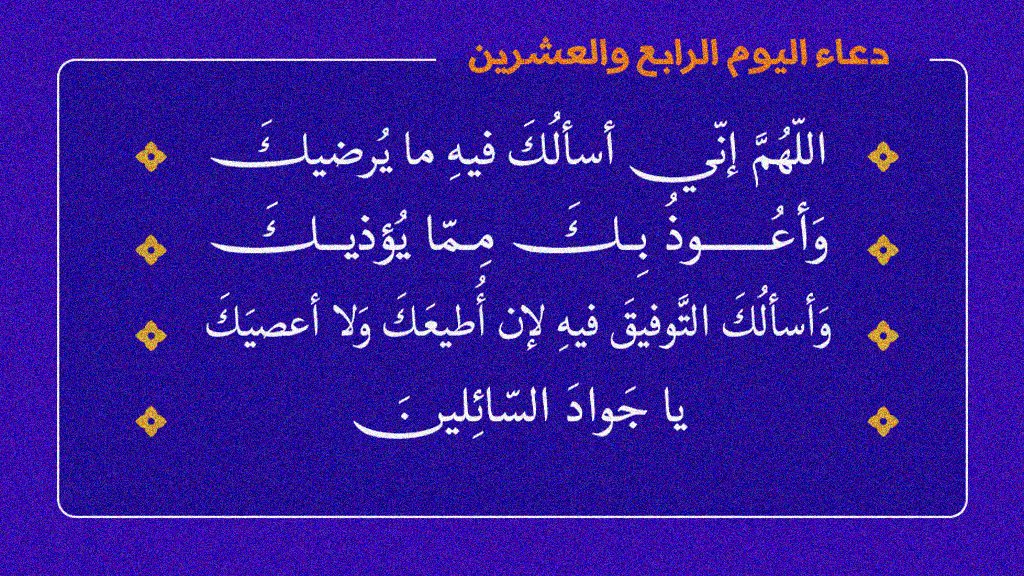

شرح دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان

-

الصوم رائض وواعظ

-

علماء يطورون أدمغة مصغرة، ثم يدربونها على حل مشكلة هندسية

-

العدد الحادي والأربعون من مجلّة الاستغراب

-

إحياء ليلة القدر الكبرى في المنطقة