قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد باقر الحكيمعن الكاتب :

عالم فقيه، وأستاذ في الحوزة العلمية .. مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ، استشهد سنة٢٠٠٣الحكمة في وجود المتشابه في القرآن الكريم (2)

وإذا عرفنا دور المحكم تجاه المتشابه أمكننا أن نتصور بسهولة: أن بعض المعاني لا يدركها - على مستوى المصداق - إلا الراسخون في العلم دون العامة، خصوصًا المعاني التي ترتبط ببعض المعلومات الكونية الطبيعية، كجريان الشمس: (والشمس تجري لمستقر لها...) (1) أو تلقيح الرياح: (وأرسلنا الرياح لواقح...) (2) أو جعل الماء مصدرًا للحياة: (...وجعلنا من الماء كل شيء حي...) (3) فإن كل هذه المعلومات حين تنكشف لدى العلماء تكون من المعلومات التي أشار إليها القرآن الكريم ، ويعرفها الخاصة من الناس دون غيرهم.

والعلامة الطباطبائي نفسه تصور هذا التمايز بين الناس في الإدراك للمعاني، وإن حاول أن يصوغه بشكل آخر "فظهر أن للناس - بحسب مراتب قربهم وبعدهم منه تعالى - مراتب مختلفة من العمل والعلم، ولازمه أن يكون ما يتلقاه أهل واحدة من المراتب والدرجات غير ما يتلقاه أهل المرتبة والدرجة الأخرى التي فوق هذه أو تحتها، فقد تبين للقرآن معان مختلفة مترتبة" (4).

فهو يتعقل في المعنى القرآني التعدد، ولكنه يتصوره على أساس التعدد في الدرجة والمرتبة للمعنى الواحد، كما يتعقل في الفهم الإنساني هذا التعدد أيضًا. وحين نتعقل ذلك لا يبقى ما يمنع إرادة القرآن الكريم بآية معينة مرتبة ودرجة خاصة من معنى معين دون غيرها، وحينئذ لا يقدر على فهم هذه المرتبة والدرجة إلا ذلك القريب من الله.

الرابع: ما ذكره العلامة الطباطبائي: إن التربية الإسلامية سارت على منهج معين، يقوم على أساس فرض الواقع للإنسان، وعلاقته بالله سبحانه خالق الكون ومدبر أموره، وبالمعاد والجزاء.

وهذا المنهج يتلخص في: أن عامة الناس لا تكاد تتجاوز أفهامهم وعقولهم المحسوسات المادية إلى عالم ما وراء الطبيعة، ولا يمكن أن يعطى إنسان ما معنى من المعاني، إلا عن طريق تصوراته ومعلوماته الذهنية التي حصلت له خلال حياته المادية والعقلية والناس في هذه التصورات والمعلومات على مراتب ودرجات، تختلف باختلاف الممارسة المادية والعقلية. والهداية القرآنية ليست مختصة بجماعة دون أخرى، وإنما هي هبة الله سبحانه للناس كافة.

وهذا الاختلاف في الفهم وعموم الهداية القرآنية: يفرضان أن يسوق القرآن الكريم بياناته مساق الأمثال، بأن يستثمر ما يعرفه الإنسان ويعهده في ذهنه من المعاني والصور، ليبين ما لا يعرفه من هذه المعاني والصور. وقد يكون ذلك في القرآن الكريم، مع عدم وجود التوافق الكلي بين المعنى الذي يعرفه الإنسان مسبقًا والمعنى الجديد الذي يحاول القرآن الكريم تعريف الإنسان عليه، وإنما يلحظ القرآن جانبًا معينًا من الانسجام والتوافق، كما نفعل ذلك في حياتنا العملية، حين نستثمر الأوزان والمكاييل للتعريف بالمواد الغذائية وغيرها، مع عدم وجود التوافق بينها وبين المواد الغذائية، في شكل أو صورة أو حجم.

وحين نستعمل الصورة المادية المحسوسة - التي عرفها الإنسان في حياته - كأمثال للمعارف الإلهية المجردة يقع الفهم الإنساني في إدراكه لهذه المعارف الممثلة بين أمرين، قد يستلزم كل منهما محذورًا:

الأول: الجمود بهذه المعارف في مرتبة الحس المادي، وحينئذ تنقلب عن واقعها المجرد الذي استهدفته الهداية القرآنية.

الثاني: الانعتاق من الإطار المادي للمثال، والقيام بعملية تجريد للخصوصيات غير الداخلة في التمثيل، وهذا يستلزم - أحيانًا - الزيادة والنقيصة في هذه العملية أو الشدة والضعف.

ولذا نجد القرآن يلجأ إلى عملية واسعة في التمثيل تفاديًا لهذه المشاكل العقلية والنفسية، وذلك بتوزيع المعاني التي يريد من الإنسان إدراكها، وتربيته على تصورها إلى أمثال مختلفة، وجعلها في قوالب متنوعة، حتى يفسر بعضها بعضًا، ويوضح بعضها أمر بعض، لينتهي الأمر إلى تصفية عامة تؤدي إلى النتيجتين التاليتين:

الأولى: إن البيانات القرآنية ليست إلا أمثالًا، لها في ما ورائها حقائق ممثلة، وليس الهدف والمقصود منها مرتبطًا باللفظ المأخوذ من الحس والمحسوسات، فنتخلص بذلك من محذور الجمود.

الثانية: بعد الالتفات إلى أن البيانات القرآنية أمثال نعلم حدود المعنى الإلهي المقصود من وراء هذه البيانا ، حين نجمع بين هذه الأمثال المتعددة وننفي بكل واحد منها خصوصية من الخصوصيات المأخوذة من عالم الحس، الموجودة في المثال الآخر، فنطرح ما يجب طرحه من الخصوصيات المحيطة بالكلام، ونحتفظ بما يجب الاحتفاظ به منها (5).

ولا شك أن هذا الوجه من أروع ما قيل في تفسير ظاهرة وجود المتشابه، ويمكن أن يعتبر تعليلًا وجيهًا لورود الكثير من الآيات المتشابهة، ولكننا لا نقبله تعليلًا شاملًا لكل ما ورد في القرآن من المتشابهات، حيث نرى أن بعضها لا يمكن تحديد مصداقه بشكل قاطع، بناء على مذهبنا في حقيقة المتشابه الذي عرفنا فيه أن المفهوم اللغوي له مفهوم صحيح، وليس باطلًا لينتفي الريب بواسطة الأمثلة الأخرى القرآنية.

وفي نهاية المطاف يجدر بنا أن نذكر خلاصة الوجه الصحيح في حكمة ورود المتشابه في القرآن، وبهذا الصدد يحسن بنا أن نقسم المتشابه إلى قسمين رئيسين:

الأول: المتشابه الذي لا يعلم تأويله ومصداقه إلا الله.

الثاني: المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولو كان ذلك بتعليم الله تعالى لهم.

أما ورود القسم الأول في القرآن، فلأن من الأهداف الرئيسة التي جاء من أجلها القرآن الكريم هو: ربط الإنسان الذي يعيش الحياة الدنيا بالمبدأ الأعلى وهو الله سبحانه، وبالمعاد وهو الدار الآخرة وعوالمها، وهذا الربط لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق إثارة الموضوعات التي تتعلق بعالم الغيب وما يتصل به من أفكار ومفاهيم، لينمي غريزة الإيمان التي فطر الإنسان عليها، ويشده إلى عالمه الذي سوف ينتهي إليه، فلم يكن هناك سبيل أمام القرآن الكريم يتفادى به المتشابه في القرآن بعد أن كان هو السبيل الوحيد الذي يوصل إلى هذا الهدف الرئيس.

وأما ورود القسم الثاني في القرآن الكريم بهذا الأسلوب فإنه أراد أن يطرح أمام العقل البشري قضايا جديدة، كبعض المسائل الكونية أو الإنسانية وغيرها من المفاهيم الغيبية، لينطلق في تدبر حقيقتها واكتشاف ظلماتها المجهولة، أو يقترب منها بالقدر الذي تسمح له معرفته ودرجته في تلك المعرفة، كما ذكر العلامة الطباطبائي.

ونحن في هذا العصر حين نعيش التطور المدني العظيم في المجالات العلمية المختلفة ندرك قيمة بعض الآيات القرآنية التي ألمحت إلى بعض الحقائق العلمية، ووضعتها تحت تصرف الإنسان لينطلق منها في بحثه وتحقيقه، وكذلك بعض المصاديق الإنسانية.

وبهذا يمكن أن نقدم تفسيرًا لحكمة ورود المتشابه في القرآن الكريم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يس: 38.

(2) الحجر: 22.

(3) الأنبياء: 30.

(4) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن 3 : 67.

(5) العلامة الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن 3 : 58 - 65 . وقد لخصنا كلامه، وتركنا بيان الأمثلة والإيضاحات الفكرية التي أوردها لتأييد مدعياته.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

معنى (ثبط) في القرآن الكريم

معنى (ثبط) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

مناجاة المريدين (13): يا حبيبَ التائبين

مناجاة المريدين (13): يا حبيبَ التائبين

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

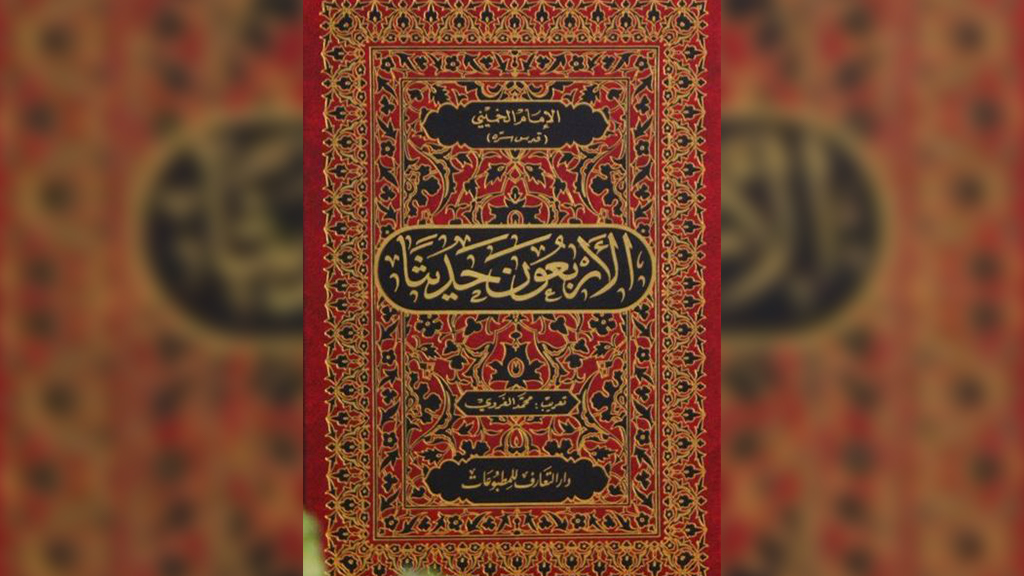

قراءة في كتاب: الأربعون حديثًا للإمام الخميني (قدّس سرّه)

قراءة في كتاب: الأربعون حديثًا للإمام الخميني (قدّس سرّه)

السيد عباس نور الدين

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

-

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

عدنان الحاجي

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

الشيخ محمد صنقور

-

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

الشيخ مرتضى الباشا

-

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

الفرج سيأتي وإن طال

-

معنى (ثبط) في القرآن الكريم

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

-

مناجاة المريدين (13): يا حبيبَ التائبين

-

قراءة في كتاب: الأربعون حديثًا للإمام الخميني (قدّس سرّه)

-

زكي السّالم: (كي تتضخّم الأنا عندك، لا تنسَ هذا الشّرط)

-

(هل غاب الإمام المهدي (ع) ليكتسب خبرة قيادية؟) جديد السّيّد ضياء الخبّاز

-

معنى (القلم) في القرآن الكريم

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

-

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟