من التاريخ

حادث نُتُوق الجبل فوقَ رؤوسِ بني إسرائيل

الشيخ محمد هادي معرفة ..

وحادث نُتُوق الجبل ـ وهو زعزعته من الأعالي، وقد ذكره القرآن، وأنكره بعض المستشرقين؛ بحجّة أنّه لم يأتِ ذكرُه في العهد القديم، عُورِض أيضاً بأنّه من التعنيف على التكليف. وجاء ذِكر هذا الحادث في القرآن في موضعين:

1 ـ سورة البقرة :(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

2 ـ سورة الأعراف: (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

ليس في الآيتين سوى اقتلاع جزء عظيم من أعالي الجبل أثناء رجفةٍ أو زلزال، رأَوه بأَعينهم وهم مجتمعون في سَفح الجبل، وانحدر هابطاً ليتوقّف في الأثناء، وكانت وقفته بصورة عموديّة مُطِلاًّ عليهم جانبيّاً فظنّوا أنّه واقع بهم، وصادف ذلك أنْ كان عند أخذ الميثاق منهم على العمل بشريعة التوراة، ولعلّ في هذه المصادفة حِكمةً إلهيةً بالغةً؛ ليُريَهم من آياتٍ كونيّة موجّهة لضمير الإنسان إلى جانب ضَعفِ مقدرته تجاه إرادة اللّه القادر الحكيم.

وهذا من قبيل إراءة المعاجز على أيدي الأنبياء، إيقاظاً للضمير وليس إكراهاً على التسليم.

وفي هذا المقدار من دلالة الآيتَين تَوافق مع ما جاء في العهد القديم.

فقد جاء في سِفر الخروج:

فانحدر موسى من الجبل ـ الطور ـ إلى الشّعب، وقَدَّس الشعب وغسلوا ثيابهم، وقال للشعب: كونوا مستعدّين لليوم الثالث، لا تقربوا امرأةً، وحدث في اليوم الثالث لمّا كان الصباح أنّه صارت رعودٌ وبروقٌ وسَحاب ثقيل على الجبل، وصوتُ بوقٍ شديدٍ جدّاً، فارتعد كلّ الشَّعب الذي في المحلّة، وأخرج موسى الشَّعب مِن المحلّة لملاقاة اللّه، فوقفوا في أسفل الجبل، وكان جبل سَيناء كلّه يُدخّن؛ مِن أجلِ أنّ الربّ نزل عليه بالنار، وصعد دُخانُه كدُخان الأَتون وارتجف كلّ الجبل جدّاً، فكان صوت البوق يزداد اشتداداً جدّاً، موسى يتكلّم واللّه يجيب بصوت.

ثمّ جاء فيه بعد ذلك:

وكان جميع الشعب يَرَون الرعود والبروق وصوتَ البوق، والجبل يُدخّن، ولمّا رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد، وقالوا لموسى: تكلّم أنت معنا فنسمع، ولا يتكّلم معنا اللّه؛ لئلاّ نموت.

أمّا اقتلاع الجبل من أصله وبرّمته ورفعه في السماء فوق رؤوسهم، فهذا ما لم يَذكُرْه القرآن، ولا جاء في روايةٍ معتمدةٍ عندنا، وإنّما هو شيء جاء في روايات إسرائيليّة عامّية اغترّ بها بعض المفسّرين من غير تحقيق.

ففي الدّر المنثور: عن قُتادة (وإذ نَتَقنا الجَبَل...) قال: انتزعه اللّه من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم، ثم قال: لتأخُذُنّ أمري أو لأَرمينّكم به...

قال مُحمّد رشيد رضا: شايَعَ الأُستاذُ الإمامُ [مُحمّد عبدَه] المفسّرين على أنّ رَفْعَ الطُورِ كان آيةً كونيّةً، أي أنّه اُنتُزِعَ مِن الأرض وصَار مُعلّقاً فوقَهم في الهواء، وهذا هو المُتبادر من الآية بمَعونة السياق، وإنْ لم تكنْ ألفاظُها نصّاً فيه.

وقال في وجه عدم نصّية القرآن في ذلك: إنّ أصلَ النَتق ـ في اللغة ـ الزعزعة والزَلزلة، وأمّا الظُلّة فكلّ ما أظلّك وأَطلّ عليك سواء كان فوق رأسك أو في جانبك مرتفعاً له ظلّ، فيُحتمل أنّهم كانوا بجانب الطُور رأوه منتوقاً، أي مرتفعاً مُزَعْزَعاً، فظنّوا أنْ سيقع بهم وينقضّ عليهم.

ويجوز أنّ ذلك كان في أثرِ زلزالٍ تَزعزَعَ له الجبل ... وإذا صحّ هذا التأويل لا يكون مُنكِرُ ارتفاع الجبل في الهواء مُكذِّباً للقرآن.

كما ولم يأتِ في شيء من رواياتٍ صحيحةٍ الإسناد إلى أئمّةِ أهل البيت (عليهم السلام) ما يدلّ على أنّ جبل الطُور اُقتُلِعَ من مكانه فرُفِعَ في السماء فوقَ رؤوس القوم، سِوى ما جاء في تفسيرٍ مجهولٍ منسوبٍ إلى الإمام العسكري (عليه السلام) مِن أنّ اللّه أمر جبرائيل فقطعَ بجناحٍ من أجنحتهِ من جبلٍ من جبال فلسطين على قَدرِ مُعسكرِ موسى(عليه السلام) وكان طوله في عرضه فرسخاً في فرسخ، ثم جاء به فوق المعسكر على رؤوسهم، وقال : إمّا أنْ تَقبلوا ما آتاكم به موسى وإمّا وضعتُ عليكم الجبل فَطَحْطَحْتُكُمْ تَحْتَه...

وفي كتاب الاحتجاج (لم يُعرف مؤلّفه) روى مُرسلاً عن أبي بصير قال: سال طاووس اليماني الإمام مُحمّد بن عليّ الباقر(عليه السلام) عن طائرٍ طار مرّةً ولم يَطرْ قبلها ولا بعدها، ذكره اللّه في القرآن ما هو؟ (فقال سَيناء، أطاره اللّه على بني إسرائيل حينَ أظلّهم بجناحٍ فيه ألوانُ العذاب، حتّى قِبلوا التوراة...).

إذن، فالروايات من طُرق الفريقَين لا أساس لها، ولا يُمكن الاعتماد عليها في تفسير الذِكر الحكيم؛ ولذا فمن الغريب ما نجده من لجنة علماء الأزهر اعتراضهم على الأُستاذ النجّار في رفضه الأخذ بأقوال المفسّرين هنا، قالوا: لم يَسعْ السيّد رشيداً ومؤلّف هذا الكتاب (أي الأُستاذ النجّار) ما وَسع الأُستاذ الإمام في موافقة جميع المفسرّين على أنّ رَفْعَ الطُور آيةً كونيّةً، أي أنّه اُنتُزِع من الأرض وصار مُعلّقاً فوقهم في الهواء، مع اعتراف الأَوّل (أي السيّد رشيد) بأنّه المُتبادر من الآيتَين بمعونة السياق، بل أَبْدَيا (رشيد والنجّار) احتمالاً مُختَرَعاً في الآيتين أخرجاهما عن إفادة تلك الآية الكونيّة؛ بحجّة أنّ ألفاظهما ليست نصّاً فيما أجمع عليه المفسّرون، وتبعهم عليه الأُستاذ الإمام.

وكذا قَولُ سيّدنا الطباطبائي: هذا التأويل، وَصَرْف الآية عن ظاهرها، والقول بأن بني إسرائيل كانوا في أصل الجبل فزُلزِل وزُعزِع حتّى أطلّ رأسه عليهم فظنّوا أنّه واقع بهم فعبّر عنها برفعه فوقهم أو نتقه فوقهم، مبنيٌ على أصل إنكار المعجزات وخوارق العادات.

وكلام سيّدنا الطباطبائي هنا يُشعر باعتماده للروايات المأثورة والاستناد إليها في تفسير القرآن بما لا صراحة فيه، بل ولا ظهوراً قويّاً يمكن الاعتماد عليه، وليس ذلك سوى تفسير القرآن بالروايات الضعيفة، الأمر الذي يبدو خلاف مسلكه في التفسير... ولا سيّما إذا لم يكن للروايات أصلٌ معتمد في أحاديث أئمّة أهل البيت (عليهم السلام).

قال ـ في غير هذا الموضع ـ: إنّ أخبار الآحاد لا حجّية فيها في غير الأحكام الشرعيّة، فإنّ حقيقة الجعل التشريعي (الحجيّة التعبّديّة لخبر الواحد) معناه: ترتيب أثر الواقع على الحجّة الظاهريّة، وهو متوقّف على وجود أثرٍ عملي للحجّة، كما في الأحكام والتكاليف، وأمّا غير ذلك فلا أثر فيه حتّى يترتّب على جعل الحجيّة، مثلاً: إذا وردت الرواية بأنّ البَسمَلةَ جزءٌ من السورة كان معنى ذلك وجوب الإتيان بها في القراءة في الصلاة.

وأمّا إذا ورد ـ مثلاً ـ أنّ السامريُّ كان رجلاً مِن بلدة كذا، وهو خبر ظنّي، كان معنى جعل حجيّته أنْ يُجعل الظنّ بمضمونه قطعاً، وهو حكم تكويني ممتنع وليس من التشريع في شيء.

قلتُ: والأمر في الآية هنا أيضاً كذلك؛ لأنّ المسألة مسألة فهم المعنى من ظاهر اللفظ، أي إذعان النفس بذلك، الأمر الذي لا مجال للتعبّد فيه، حيث الآية في سورة الأعراف استعملت لفظ النتوق مصحوباً بالتشبيه بالظُلّة (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ) . ثم أردفه بقوله: (وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ).

ونَتَقَ الجِرابَ أي نَفَضَه بمعنى: حرّكه ليزولَ عنه الغُبار ونحوه . ونَتقُ الشيء : فتقُه، زَعزَعه، رفعَه، بسطَه، ونَتَقت المرأة أو الناقة: كَثُر وِلدُها، فهو يُعطي معنى البسط والكثرة والانتشار والتوسّع وإذ كان هناك بسط وتوسّع في أعالي الجبل كان ذلك رفعاً أي ارتفاعاً بالشيء وتعالياً به، وليس قلعاً من مكانه وانتقالاً له إلى محلٍّ آخر في السماء، كما زُعم.

قال الراغب: نَتَقَ الشيءَ: جَذبه ونَزعه حتّى يَسترخي، كنَتقِ عُرَى الحِمل قال تعالى: (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ).

وهذا يُعطي معنى: التَزعزُع في قُلَلِ الجبل وانتزاع صخورٍ عظيمة منها وتَدلّيها جانبيّاً مُطلّةً على القوم وهم في أسفل، وكانت كأظلّةٍ مطلّةٍ عليهم، والأظلّةُ كما تصلح من علوٍّ كذلك تصلح من جانب، وفي كلتا الصورتَين تصدق الفوقيّة.

وبذلك اتّضح معنى قوله تعالى: (وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ أي رفعناه جانبيّاً، لا شيء سواه.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

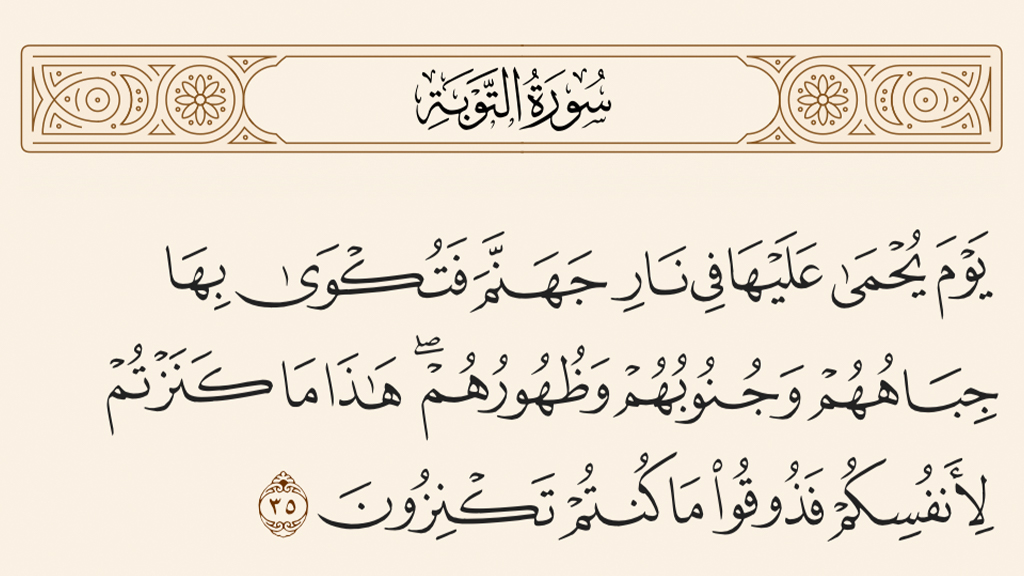

معنى (كوى) في القرآن الكريم

معنى (كوى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

محمود حيدر

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

-

حارب الاكتئاب في حياتك

-

الأقربون أوّلاً

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (بجودك أحيا) بنسختها العاشرة

-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

-

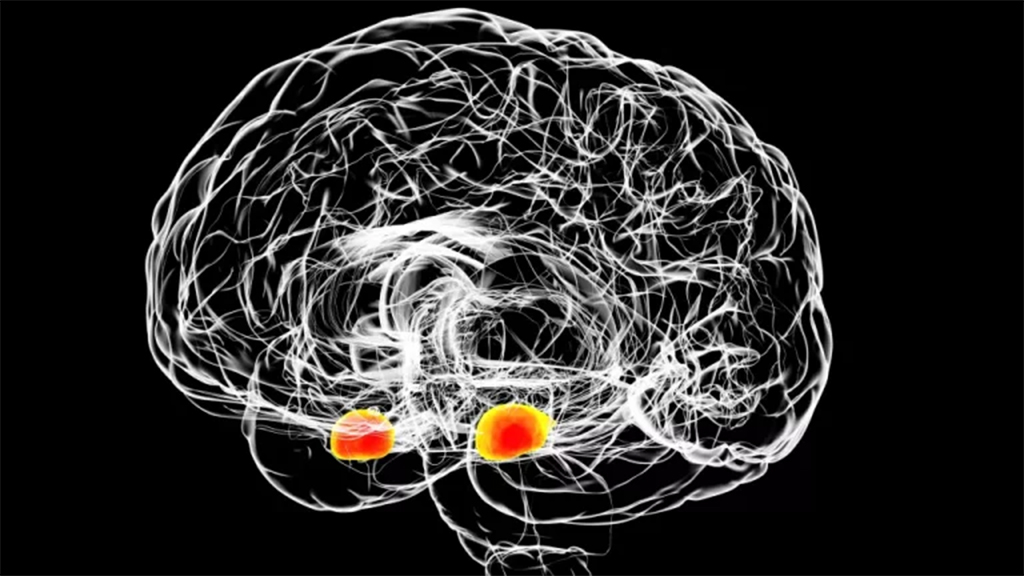

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)