من التاريخ

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ محمد مهدي شمس الدينعن الكاتب :

الشيخ محمد مهدي شمس الدين، (1936م-2001م) عالم دين ومفكر إسلامي ومحدّث، كان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. بدأ نشاطه العلمي والسياسي في مدينة النجف الأشرف ودرس عند السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي. عاد عام 1969م إلى لبنان وتولّى رئاسة الاتحاد الخيري الثقافي الذي أسس عام 1966م و باشر بنشاطات ثقافية وفكرية وتبليغية. من مؤلفاته: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مطارحات في الفكر المادّي والفكر الديني، ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، بين الجاهلية والإسلام وغير ذلك.من آثار الثّورة الحسينيّة "الأخلاق الجديدة" (1)

الثورة الصحيحة هي الاحتجاج النهائي الحاسم على الواقع المعاش، فبعد أن تخفق جميع الوسائل الأخرى في تطوير الواقع تصبح الثورة قدراً حتميّاً لا بدّ منه. والقائمون بالثورة هم دائماً أصح أجزاء الأمّة؛ هم الطليعة، هم النُّخبة التي لم يأسرها الواقع المعاش، وإنّما بقيت في مستوى أعلى منه وإن كانت تدركه وتعيه، وترصده وتنفعل به وتتعذّب بسببه.

تُصبح الثورة قدر هذه النُّخبة ومصيرها المحتوم حين تخفق جميع وسائل الصلاح الأخرى، وإلاّ فإنّ النُّخبة إذا لم تثر تفقد مُبررات وجودها، ولا يمكن أن يُقال عنها إنّها نُخبة، إنّها تكون نُخبة حين يكون لها دور تأريخي وحين تقوم بهذا الدور.

ولابدّ أن تُبشر الثورة بأخلاق جديدة إذا حدثت في مجتمع ليس له تُراث ديني وإنساني يضمن لأفراده - إذا اتّبع - حياة إنسانيّة متكاملة، أو تُحيي المبادئ والقيم التي هجرها المجتمع أو حرّفها إذا كان للمجتمع مثل هذا التُراث كما هو الحال في المجتمع الإسلامي الذي كانت سياسة الأمويِّين المجافية للإسلام تحمله على هجر القيم الإسلاميّة، واستلهام الأخلاق الجاهليّة في الحياة.

وتُوفر هذا الهدف في الثورة الصحيحة من جملة مقوّمات وجودها؛ لأنّ العلاقات الإنسانيّة في الواقع علاقات مُنحطّة وفاسدة، وموقف الإنسان من الحياة موقف مُتخاذل وموسوم بالانحطاط والانهيار؛ ولذلك انتهى الواقع إلى حدّ من السوء بحيث غدت الثورة علاجه الوحيد.

وإذاً، فالدعوة إلى نموذج من الأخلاق أسمى ممّا يُمارسه المجتمع ضرورة لازمة؛ لأنّه لابدّ أن تتغيّر نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الآخرين وإلى الحياة ليمكن إصلاح المجتمع.

ولقد قدّم الحسين عليه السلام وآله وأصحابه - في ثورتهم على الحكم الأموي - الأخلاق الإسلاميّة العالية بكلّ صفاتها ونقائها، ولم يُقدّموا إلى المجتمع الإسلامي هذا اللون من الأخلاق بألسنتهم، وإنّما كتبوه بدمائهم وحياتهم.

لقد اعتاد الرجل العادي إذ ذاك أن يرى الزعيم القبلي أو الزعيم الديني يبيع ضميره بالمال، وبعرض الحياة الدنيا. لقد اعتاد أن يرى الجباه تعنوا خضوعاً وخشوعاً لطاغية حقير لمجرد أنّه يملك أن يُحرم من العطاء.

لقد خضع الزعماء الدينيون والسياسيون ليزيد على علمهم بحقارته وانحطاطه، وخضعوا لعبيد الله بن زياد على علمهم بأصله الحقير ومنبته الوضيع، وخضعوا لغير هذا وذاك من الطغاة؛ لأنّ هؤلاء الطغاة يملكون الجاه والمال والنفوذ، ولأنّ التقرّب منهم والتودّد إليهم كفيل بأن يجعلهم ذوي نفوذ في المجتمع وإن عليهم النعمة والرفاه.

وكان هؤلاء الزعماء يرتكبون كلّ شيء في سبيل نيل هذه الحظوة. كانوا يخونون مجتمعهم فيتمايلون مع هؤلاء الطغاة على إذلال هذا المجتمع وسحقه وحرمانه، وكانوا يخونون ضمائرهم فيبتدعون من ألوان الكذب ما يدعم هذه العروش، وكانوا يخونون دينهم الذي يأمرهم بتحطيم الطغاة بدل عبادتهم.

كان الرجل العادي في المجتمع الإسلامي آنذاك يعرف هذا اللون من الرجال، ويعرف لوناً آخر منهم وهم أولئك الزُّهّاد الدّجّالون الذين يتظاهرون بالزهد رياء ونفاقاً، حتّى إذا تقربوا من الطغاة كانوا لهم أعواناً وأنصاراً.

إنّهم هذا الصنف الذي وصفه الإمام علي عليه السلام بقوله: «ومنهم مَنْ يطلب الدنيا بعمل الآخرة، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا. قد طامن من شخصه، وقارب من خطوه، وشمّر من ثوبه، وزخرف من نفسه للأمانة، واتّخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية»(1).

هؤلاء هم الزعماء الذين كان الرجل العادي يعرفهم وقد اعتادهم، بحيث غدا يرى عملهم هذا طبيعياً لا يثير التساؤل، ولذلك فقد كان غريباً جدّاً على كثير من المسلمين آنذاك أن يروا إنساناً يُخيّر بين حياة رافهة فيها الغنى وفيها المتعة، وفيها النفوذ والطاعة، ولكن فيها إلى جانب ذلك كلّه الخضوع لطاغية والإسهام معه في طغيانه، والمساومة على المبدأ والخيانة.

وبين الموت عطشاً مع قتل الصفوة الخلّص من أصحابه وأولاده، وإخوته وأهل بيته جميعاً أمامه، وحيث تنظر إليهم عينه في ساعاتهم الأخيرة وهم يلوبون ظمأ، وهم يكافحون بضراوة وإصرار عدواً هائلاً يريد لهم الموت أو هذا اللون من الحياة، ثم يرى مصارعهم واحداً بعد واحد، وإنّه ليعلم أيّ مصير فاجع محزن ينتظر آله ونساءه من بعده؛ سبي وتشريد، ونقل من بلد إلى بلد، وحرمان... يعلم ذلك كله ثمّ يختار هذا اللون الرهيب من الموت على هذا اللون الرغيد من الحياة. لقد كان غريباً جدّاً على هؤلاء أن يروا إنساناً كهذا؛ لقد اعتادوا على زعماء يُمرّغون جباههم في التراب خوفاً من مصير أهون من هذا بكثير، أمثال عمر بن سعد، والأشعث بن قيس ونظائرهما. تعودوا على هؤلاء فكان غريباً عليهم أن يشاهدوا هذا النموذج العملاق من الإنسان، هذا النموذج الذي يتعالى ويتعالى حتّى ليكاد القائل أن يقول: ما هذا بشر.

ولقد هزّ هذا اللون من الأخلاق، هذا اللون من السلوك الضميرَ المسلم هزّاً مُتداركاً، وأيقظه من سُباته المرَضي الطويل؛ ليشاهد صفحة جديدة مُشرقة يكتبها الإنسان بدمه في سبيل الشرف والمبدأ، والحياة العارية من الذلّ والعبودية.

ولقد كشف له عن زيف الحياة التي يحياها، وعن زيف الزعماء - أصنام اللحم - الذين يعبدهم، وشق له طريقاً جديداً في العمل، وقدّم له أسلوباً جديداً في العمل، وقدّم له أسلوباً جديداً في مُمارسة الحياة، فيه قسوة وفيه حرمان، ولكنّه طريق مُضيء لا طريق غيره جدير بالإنسان.

ولقد غدا هذا اللون الـمُشرق من الأخلاق، وهذا النموذج الباهر من السلوك خطراً رهيباً على كلّ حاكم يُجافي روح الإسلام في حكمه. إنّ ضمائر الزعماء قليلاً ما تتأثّر بهذه الـمُثل المضيئة، ولكنّ الذي يتأثّر هي الأمّة، وهذا هو ما كان يريده الحسين عليه السلام. لقد كان يريد شقّ الطريق للأمّة الـمُستعبدة لتناضل عن إنسانيتها.

وفي جميع مراحل الثورة، منذ بدايتها في المدينة حتّى ختامها الدامي في كربلاء، نلمح التصميم على هذا النمط العالي من السلوك.

ها هو الحسين عليه السلام يقول لأخيه محمد بن الحنفيّة وهما بعد في المدينة: «يا أخي، والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية»(2).

وها هو يتمثل بأبيات يزيد بن مفرغ الحميري حين انسلّ من المدينة في جنح الليل إلى مكة:

لا ذُعرت السّوام في فلقِ الصبـ

ـحِ مُغيراً ولا دُعيت يزيدا

يوم أُعطي على المهانةِ ضيماً

والمنايا ترصدنني أن أحيدا(3)

وها هو يجيب الحرّ بن يزيد الرياحي حين قال له: «أذكرك الله في نفسك؛ فإنّي أشهد لئن قاتلت لتُقتلن، ولئن قوتلت لتهلكن».

فقال له الإمام الحسين عليه السلام: «أبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لك، ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه ولقيه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: أين تذهب فإنّك مقتول. فقال:

سأمضي وما بالموتِ عارٌ على الفتى

إذا ما نوى خيراً وجاهدَ مسلما

وواسى رجالاً صالحينَ بنفسه

وخالفَ مثبوراً وفارقَ مجرما

فإن عشتُ لم أندم وإن مُتُّ لم أُلمْ

كفى بك ذُلاً أن تعيشَ وتُرغما »(4)

وها هو وقد أُحيط به، وقيل له: انزل على حكم بني عمّك، يقول: «لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ إقرار العبيد. عباد الله، إنّي عذت بربّي وربّكم أن ترجمون، أعوذ بربّي وربّكم من كلّ مُتكبّر لا يؤمن بيوم الحساب. ألا وإنّ الدّعي ابن الدّعي قد ركز بين اثنتين؛ بين السّلة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طابت، وحجور طهرت، وأنوف حميّة، ونفوس أبيّة لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»(5).

وها هو يخطب أصحابه فيقول: «أمّا بعد، فقد نزل من الأمر بنا ما ترون، وإنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت، وأدبر معروفها، ولم يبقَ منها إلاّ صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله؛ فإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمين إلاّ برماً»(6).

وكان يقول كثيراً: «موت في عزّ خير من حياة في ذلّ»(7).

كلّ هذا يكشف عن طبيعة السلوك الذي اختطّه الحسين عليه السلام لنفسه ولـمَنْ معه في كربلاء، وألهب به الروح الإسلاميّة بعد ذلك، وبثّ فيها قوّة جديدة.

ــــــــــــــــــــ

(1).. انظر: نهج البلاغة - الخطبة 32.

(2). انظر: الفتوح - لابن أعثم 5/23، مقتل الحسين - للخوارزمي 1/188.

(3). انظر: تأريخ الطبري 4/253، الكامل في التأريخ 3/265، تأريخ مدينة دمشق 14/204.

(4). انظر: تأريخ الطبري 4/305، الكامل في التاريخ 3/270.

(5). انظر: تأريخ الطبري 5/425 - 426 طبعة سنة 1964 م، الكامل في التأريخ 3/287 - 288.

(6). انظر: تأريخ الطبري 3/307 و4/305 طبعة اُخرى، و5/425 - 426 طبعة سنة 1964 م، ابن عساكر (ترجمة الإمام الحسين عليه السّلام)/214.

(7). انظر المصدر السابق.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب

-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا

-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

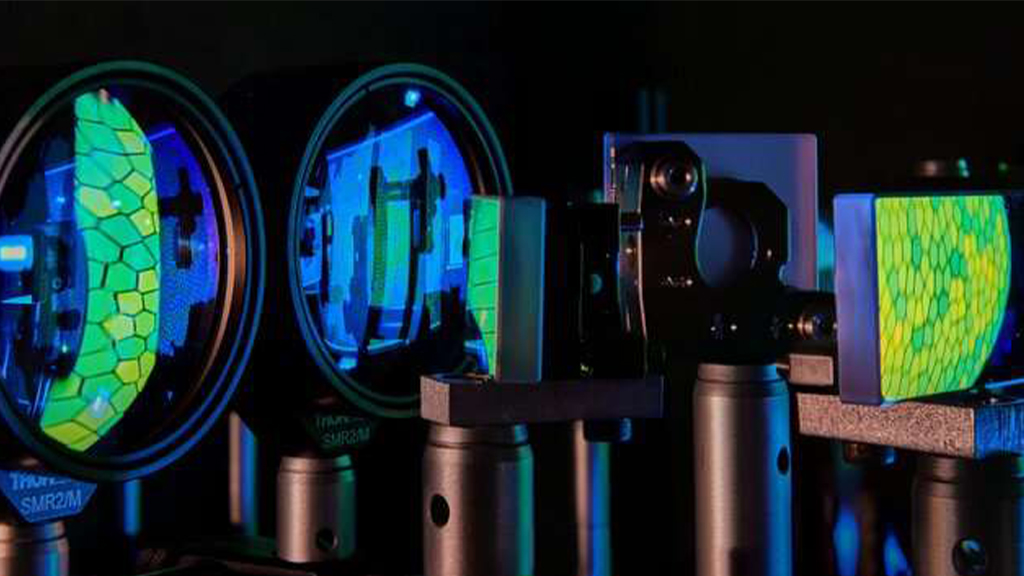

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟