مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد عباس نور الدينعن الكاتب :

كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.لماذا لا تكبر أحلامنا؟

السيد عباس نورالدين

إنّ من أهم علائم تطوّر أيّ مجتمع وكونه سائرًا على طريق التقدّم هو أن يراكم تجاربه وخبراته ومعارفه، فيستفيد الحاضرون من الماضين ويحفظون ما ينبغي للمستقبليين. فالاتّصال الحقيقيّ بين الأجيال هو الضامن الأوّل لبقاء هذه المسيرة ورونقها. وحين ينقطع هذا التواصل، فسوف يفقد المجتمع هذه الفرصة، وقد تنحرف المسيرة عن طريقها، مهما كانت إنجازات الماضين عظيمة.

كلّ إنجاز عظيم بدأ بحلم؛ وعظمة الأحلام وكبرها تحكي عن وجود الأمل والاندفاع اللازم للتضحيات والعطاءات. فما دمنا نحلم ونتمنى ونأمل بالمستقبل المشرق العظيم، فهذا يعني أنّنا نتطلّع إلى الغد بعين الاقتدار والثقة والهمم العالية.

لكن الأحلام العظيمة إن لم تكن واقعية قابلة للتحقّق، فيمكن أن تتسبّب بنتائج معاكسة. لأنّنا حين نعجز عن تحقيق أحلامنا (وغالبًا ما يكون الأمر بسبب عدم واقعيتها)، فإنّنا نُصاب باليأس والإحباط؛ وقد نتوقّف بسبب ذلك عن إنشاء أحلام واقعية أيضًا.

ليست المشكلة في عظمة الحلم وضخامته أو ما يقوله الناس عن استحالته. فكلما قال الناس عن حلمك أنّه مستحيل، اعلم أنّه قد يكون الحلم المطلوب. لكن المشكلة في أن لا يكون ما تحلم به مطلوبًا ومفيدًا وصائبًا. وللأسف، فإنّ عالمنا اليوم يضجّ بهذا النوع من الأحلام التي تتصادم مع العقلانية والحكمة.

قسمٌ كبيرٌ من الناس يتخلّى عن حلمه حين تبلغ قواه العقلية أو يصبح أكثر عقلانية، لأنّه يراها غير قابلة للتحقّق. فلو استطعنا أن نرشد أبناءنا إلى كيفية الحلم الصحيح، لزرعنا فيهم أحد أهم أكبر عوامل الأمل والثقة والهمّة. فمهمّتنا التربوية الأساسية تكمن في حفظ روح الطفولة الحالمة وتغذيتها بالعقلانية، لتبقى الأحلام وتكبر بفضل هذه العقلانية نفسها.

لو لم يتمنَ رجال الله تغيير العالم، لما بعثهم الله أنبياء ورسلًا مبشرين ومنذرين. كما قال عزّ من قائل: {وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى}.[1]

منذ يومين سألت أحد الشباب عن حلمه في هذه الحياة، فقال لي أنّه يحلم أن يصبح عالم ذرّة، بالإضافة إلى التعمّق في الدراسات الدينية. وبسرعة أرجعني هذا الشاب الحالم إلى حوالي أربعين سنة حيث ذكّرني بنفسي. لأنّني كنت أمتلك هذا الحلم نفسه. في أعماقنا نحلم بتغيير العالم، ولأجل ذلك نبحث عن القدرة العظيمة لتحقيق ذلك. فهذا الحلم هو ميزة الأحداث، الذين ينشأون على فكرة الجمع بين قوّة الطبيعة وقوّة الدين، بين الدنيا والآخرة، بين المادّة والمعنى. ولأن الفيزياء الذرّيّة هي أوّل ما يتبادر إلى الذهن العادي على صعيد العلم الطبيعيّ الأقوى، ولأنّ الدراسات الحوزويّة هي أهم ما يراه الشباب في الدين، فمن المتوقّع أن يمتلكوا هذا الحلم. إنّه التعبير عن سلامة الفطرة الطالبة للقدرة اللازمة للتغيير. فمن منّا لم يحلم يومًا بجعل هذا العالم جنةً واقعية؟!

ما يقلقني هو أنّه، وبالرغم من مرور أربعين سنة على مسيرة الصحوة الدينية والحركة الاجتماعية التقدمية، ما زالت الأحلام هي نفسها؛ وكأنّ هذا الجيل لم يستوعب حجم الإنجازات التي تحقّقت طيلة هذه العقود الأربعة، ولم يطّلع على ما جرى، ولم يتعرّف إلى المتطلّبات والمستلزمات الضرورية للمرحلة الآنية وما سيليها. ولا شك بأنّ من يتحمّل المسؤولية الأولى هنا هو جيلنا نحن، الذي كان له شرف مواكبة هذه المسيرة منذ انطلاقتها. فلماذا لم نتمكّن من تربية الأحلام الصحيحة في هذا الجيل؟ ولماذا لم نطلعه على هذه المتطلبات والحاجات؟

إنّ طبيعة الإنجازات الاجتماعية الكبرى هي أنّ تحقّقها يحصل على مدى سنوات مديدة، فقد لا يتمكّن الجيل الذي ينشأ في حضنها من ملاحظتها؛ وذلك لسبب واضح وهو أنّ مثل هذه الملاحظة تتطلّب معرفة أمرين ممتدّين على مسافة زمنية أكبر ممّا عاشوا على هذه الأرض، وهي المسافة التي تفصل بين ما كان وما صار.

سذاجتنا الأولى التي نبعت من تلك الفطرة السليمة، يُفترض أنّها تبدّلت إلى عقلانية وحكمة ونضج ومعرفة دقيقة بالمستلزمات والاحتياجات والمتطلّبات. فنحن قد خضنا الكثير من تجارب التغيير والتطوير، وكما يُقال ارتطمت رؤوسنا عدّة مرات بجدران الموانع، وربما استطعنا أن نحطّم بعض هذه الجدران، حتى أدركنا الحاجات الواقعية والإمكانات المطلوبة لاستمرار مسيرة التغيير. لكن يبدو أنّ هذا الجيل وكأنّه مستغنٍ بالكامل عنّا، وهو لا يتصوّر أنّنا أصحاب تجارب مضنية مستفيضة وواسعة وعميقة.

لن نكرّر الحديث عن مشكلة التعليم المدرسي، لا لأنّها ليست السبب وفيها الحل؛ بل لكثرة ما جرى الحديث عنها وعن مسؤوليات التعليم ومهمّاته على هذا الصعيد. فنحن نستورد كل هذه المناهج بمعزل عن هذه التجربة الاجتماعية الراقية والفريدة والمصيرية. فتكون مدارسنا ومناهجنا أجنبية غريبة، بعيدة كل البعد عن الكثير من الإنجازات والمتطلّبات والتحدّيات الخاصّة بنا نحن، والتي لا تشبه أبدًا ما تفكّر به الدولة والحكومة ووزارة التعليم، التي تتطلّع إلى النموذج الغربيّ كمثل أعلى وترضخ لإملاءات البنك الدولي الذي يتدخّل في هذه القضية المصيرية كشرط لتقديم القروض المهلكة.

ومن الآن حتى نتمكّن من إحداث ذاك التحوّل البنيويّ في التربية التعليمية، يفترض أن نلجأ إلى الوسائط المتاحة لردم الهوّة بين أحلامنا وأحلام أبنائنا، حتى لا يُبتلوا بالإحباط أو يتحوّلوا إلى أدوات لتحقيق أحلام أولئك الذين قاموا تحت جنح الظلام بتلقينهم ذلك.

لهذا، فإنّ من مسؤوليات جيلنا أن يُكثر الحديث عن التجربة الاجتماعية ومسيرتها بكل ما عانت منه وقدّمته وحقّقته وواجهته، لكي يعلم هذا الجيل أنّنا ما زلنا نتملك تلك الأحلام الأولى ونحن ثابتون على عهدنا مع الله تعالى، عسى أن نحقّق الأهداف الكبرى التي آمنّا بها حين كنّا بمثل أعمارهم.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

معنى (كوى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

محمود حيدر

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

-

حارب الاكتئاب في حياتك

-

الأقربون أوّلاً

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (بجودك أحيا) بنسختها العاشرة

-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

-

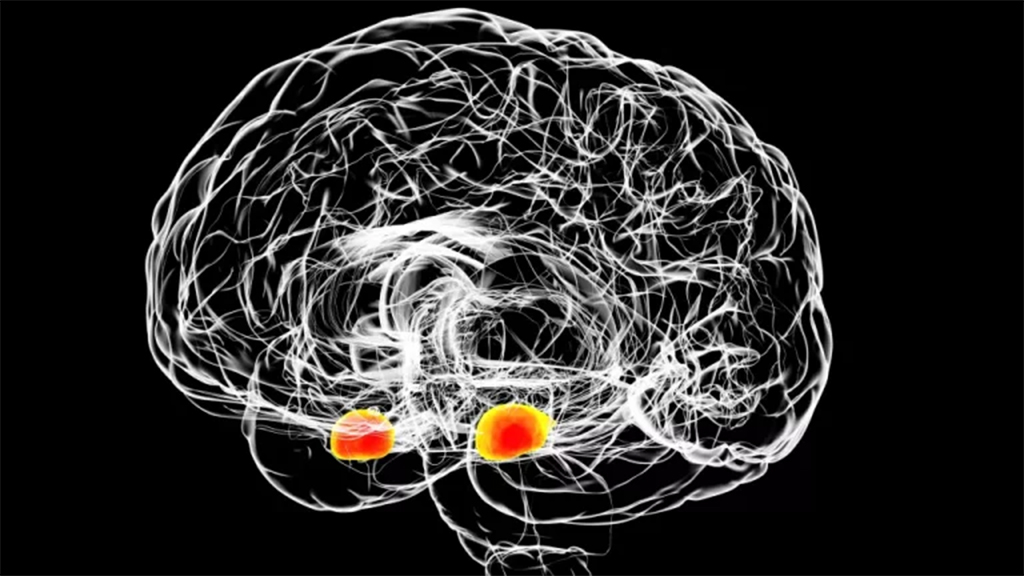

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)