علمٌ وفكر

الإسلام والمشكلة الاجتماعيّة

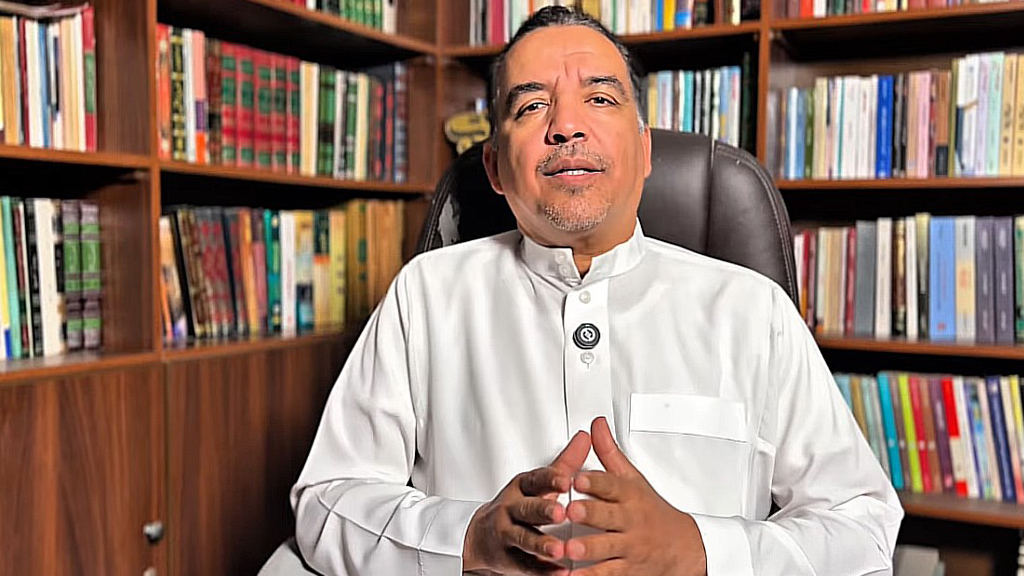

السيد محمد باقر الصدر ..

التعليل الصحيح للمشكلة :

لأجل أن نصل إلى الحلقة الأُولى في تعليل المشكلة الاجتماعية ، علينا أن نتساءل عن تلك المصلحة المادّية الخاصّة التي أقامها النظام الرأسمالي مقياساً ومبرِّراً وهدفاً وغاية ، نتساءل : ما هي الفكرة التي صحَّحت هذا المقياس في الذهنية الديمقراطية الرأسمالية وأوحت به ؟ فإنّ تلك الفكرة هي الأساس الحقيقيّ للبلاء الاجتماعي وفشل الديمقراطية الرأسمالية في تحقيق سعادة الإنسان وتوفير كرامته . وإذا استطعنا أن نقضي على تلك الفكرة فقد وضعنا حدّاً فاصلاً لكلّ المؤامرات على الرفاه الاجتماعي ، والالتواءات على حقوق المجتمع وحرّيته الصحيحة ، ووفِّقنا إلى استثمار الملكية الخاصّة لخير الإنسانية ورقيّها وتقدّمها في المجالات الصناعية وميادين الإنتاج .

فما هي تلك الفكرة ؟

إنّ تلك الفكرة تتلخّص في التفسير المادّي المحدود للحياة الذي أشدّ عليه الغرب صرح الرأسمالية الجبّار ؛ فإنّ كلّ فرد في المجتمع إذا آمن بأنّ ميدانه الوحيد في هذا الوجود العظيم هو : حياته المادّية الخاصّة ، وآمن ـ أيضاً ـ بحرّيته في التصرّف بهذه الحياة واستثمارها ، وأنّه لا يمكن أن يكسب من هذه الحياة غاية إلاّ اللذّة التي توفِّرها له المادّة ، وأضاف هذه العقائد المادّية إلى حبّ الذات الذي هو من صميم طبيعته ، فسوف يسلك السبيل الذي سلكه الرأسماليّون ، وينفِّذ أساليبهم كاملة ، ما لم تحرمه قوّة قاهرة من حريّته ، وتسدّ عليه السبيل .

وحبّ الذات هو الغريزة التي لا نعرف غريزة أعمّ منها وأقدم ، فكلّ الغرائز فروع هذه الغريزة وشعبها بما فيها غريزة المعيشة. فإنّ حبّ الإنسان ذاته ـ الذي يعني : حبّه للذّة والسعادة لنفسه ، وبغضه للألم والشقاء لذاته ـ هو الذي يدفع الإنسان إلى كسب معيشته وتوفير حاجياته الغذائية والمادّية . ولذا قد يضع حدّاً لحياته بالانتحار إذا وجد أنَّ تحمُّل ألم الموت أسهل عليه من تحمُّل الآلام التي تزخر بها حياته .

فالواقع الطبيعي الحقيقي ـ إذن ـ الذي يكمن وراء الحياة الإنسانية كلّها ، ويوجّهها بأصابعه هو : حبّ الذات ، الذي نعبِّر عنه بحبّ اللذّة وبغض الألم ، ولا يمكن تكليف الإنسان أن يتحمّل مختاراً مرارة الألم دون شيء من اللذّة، في سبيل أن يلتذّ الآخرون ويتنعّموا ، إلاّ إذا سُلبت منه إنسانيّته ، وأُعطي طبيعة جديدة لا تتعشَّق اللذّة ، ولا تكره الألم .

وحتّى الألوان الرائعة من الإيثار التي نشاهدها في الإنسان ، ونسمع بها عن تأريخه ، تخضع في الحقيقة ـ أيضاً ـ لتلك القوّة المحرِّكة الرئيسية : (غريزة حبّ الذات) . فالإنسان قد يؤثر ولده أو صديقه على نفسه ، وقد يضحّي في سبيل بعض المثل والقيم ، ولكنّه لن يقدم على شيء من هذه البطولات ما لم يحسّ فيها بلذّة خاصّة ، ومنفعة تفوق الخسارة التي تنجم عن إيثاره لولده وصديقه ، أو تضحيته في سبيل مثل من المثل التي يؤمن بها .

وهكذا يمكننا أن نفسّر سلوك الإنسان بصورة عامّة في مجالات الأنانية والإيثار على حدٍّ سواء . ففي الإنسان استعدادات كثيرة للالتذاذ بأشياء متنوّعة : مادّية كالالتذاذ بالطعام والشراب ، وألوان المتعة الجنسية وما إليها من اللذائذ المادّية . أو معنوية كالالتذاذ الخُلُقي والعاطفي بقيم خُلُقية أو أليف روحيٍّ أو عقيدة معيّنة ، حين يجد الإنسان أنّ تلك القيم أو ذلك الأليف أو هذه العقيدة جزءٌ من كيانه الخاصّ .

وهذه الاستعدادات التي تهيّئ الإنسان للالتذاذ بتلك المتع المتنوّعة ، تختلف في درجاتها عند الأشخاص ، وتتفاوت في مدى فعليّتها باختلاف ظروف الإنسان وعوامل الطبيعة والتربية التي تؤثّر فيه . فبينما نجد أنّ بعض تلك الاستعدادات تنضج عند الإنسان بصورة طبيعية ، كاستعداده للالتذاذ الجنسي مثلاً ، نجد أنّ ألواناً أُخرى منها قد لا تظهر في حياة الإنسان ، وتظلّ تنتظر عوامل التربية التي تساعد على نضجها وتفتّحها . وغريزة حبّ الذات من وراء هذه الاستعدادات جميعاً ، تحدّد سلوك الإنسان وفقاً لمدى نضج تلك الاستعدادات ، فهي تدفع إنساناً إلى الاستئثار بطعام على آخر وهو جائع ، وهي نفسها تدفع إنساناً آخر لإيثار الغير بالطعام على نفسه ؛ لأنّ استعداد الإنسان الأوّل للالتذاذ بالقيم الخُلُقية والعاطفية الذي يدفعه إلى الإيثار كان كامناً ، ولم تتح له عوامل التربية المساعدة على تركيزه وتنميته . بينما ظفر الآخر بهذا اللون من التربية ، فأصبح يلتذّ بالقيم الخُلُقية والعاطفية ، ويضحّي بسائر لذّاته في سبيلها . فمتى أردنا أن نغيّر من سلوك الإنسان شيئاً ، يجب أن نغيّر من مفهوم اللذّة والمنفعة عنده ، وندخل السلوك المقترح ضمن الإطار العامّ لغريزة حبّ الذات .

فإذا كانت غريزة حبّ الذات بهذه المكانة من دنيا الإنسان ، وكانت الذات في نظر الإنسان عبارة عن طاقة مادّية محدودة ، وكانت اللذّة عبارة عما تهيّئه المادّة من متع ومسرّات ، فمن الطبيعي أن يشعر الإنسان بأنّ مجال كسبه محدودة ، وأنّ شوطه قصير ، وأنّ غايته في هذا الشوط أن يحصل على مقدار من اللذّة المادّية ، وطريق ذلك ينحصر بطبيعة الحال في عصب الحياة المادّية ، وهو : المال ، الذي يفتح أمام الإنسان السبيل إلى تحقيق كلّ أغراضه وشهواته . هذا هو التسلسل الطبيعي في المفاهيم المادّية الذي يؤدّي إلى عقلية رأسمالية كاملة .

أفَتَرى أنّ المشكلة تُحلّ حلاًّ حاسماً إذا رفضنا مبدأ الملكيّة الخاصّة ، وأبقينا تلك المفاهيم المادّية عن الحياة ، كما حاول أولئك المفكّرون ؟!

وهل يمكن أن ينجو المجتمع من مأساة تلك المفاهيم بالقضاء على الملكية الخاصّة فقط ، ويحصل على ضمان لسعادته واستقراره ؟! مع أنّ ضمان سعادته واستقراره يتوقّف إلى حدٍّ بعيد على ضمان عدم انحراف المسؤولين عن مناهجهم وأهدافهم الإصلاحية في ميدان العمل والتنفيذ ، والمفروض في هؤلاء المسؤولين أنّهم يعتنقون نفس المفاهيم المادّية الخالصة عن الحياة التي قامت عليها الرأسمالية ، وإنّما الفرق : أنّ هذه المفاهيم أفرغوها في قوالب فلسفية جديدة ، ومن الفرض المعقول الذي يتّفق في كثير من الأحايين ، أن تقف المصلحة الخاصّة في وجه مصلحة المجموع، وأن يكون الفرد بين خسارة وألم يتحمّلها لحساب الآخرين ، وبين ربح ولذّة يتمتّع بهما على حسابهم ، فماذا تقدّر للأُمّة وحقوقها وللمذهب وأهدافه من ضمان في مثل هذه اللحظات الخطيرة التي تمرّ على الحاكمين ؟ ! والمصلحة الذاتية لا تتمثّل فقط في الملكية الفردية ، ليقضى على هذا الفرض الذي افترضناه بإلغاء مبدأ الملكية الخاصّة ، بل هي تتمثّل في أساليب ، وتتلوّن بألوان شتّى ؛ ودليل ذلك ما أخذ يكشف عنه زعماء الشيوعية اليوم من خيانات الحاكمين السابقين ، والتوائهم على ما يتبنّون من أهداف .

إنّ الثروة تسيطر عليها الفئة الرأسمالية في ظلّ الاقتصاد المطلق والحرّيات الفردية ، وتتصرّف فيها بعقليّتها المادّية تُسلَّم ـ عند تأميم الدولة لجميع الثروات ، وإلغاء الملكية الخاصّة ـ إلى نفس جهاز الدولة المكوّن من جماعة تسيطر عليهم نفس المفاهيم المادّية عن الحياة ، والتي تفرض عليهم تقديم المصالح الشخصية بحكم غريزة حبّ الذات ، وهي تأبى أن يتنازل الإنسان عن لذّة ومصلحة بلا عوض . وما دامت المصلحة المادّية هي القوّة المسيطرة بحكم مفاهيم الحياة المادّية ، فسوف تستأنف من جديد ميادين للصراع والتنافس ، وسوف يُعرَّض المجتمع لأشكال من الخطر والاستغلال . فالخطر على الإنسانية يكمن كلّه في تلك المفاهيم المادّية ، وما ينبثق عنها من مقاييس للأهداف والأعمال . وتوحيد الثروات الرأسمالية ـ الصغيرة أو الكبيرة ـ في ثروة كبرى يُسلَّم أمرها للدولة من دون تطوير جديد للذهنية الإنسانية ، لا يدفع ذلك الخطر ، بل يجعل من الأُمّة جميعاً عمّال شركة واحدة ، ويربط حياتهم وكرامتهم بأقطاب تلك الشركة وأصحابها .

نعم ، إنّ هذه الشركة تختلف عن الشركة الرأسمالية في أنّ أصحاب تلك الشركة الرأسمالية هم الذين يملكون أرباحها ، ويصرفونها في أهوائهم الخاصّة ، وأمّا أصحاب هذه الشركة ، فهم لا يملكون شيئاً من ذلك في مفروض النظام ، غير أنّ ميادين المصلحة الشخصية لا تزال مفتوحة ، والفهم المادّي للحياة ـ الذي يجعل من تلك المصلحة هدفاً ومبرِّراً ـ لا يزال قائماً .

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

محمود حيدر

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟