علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمبماذا يتكون ويعيش الاجتماع الاسلامي ؟ (1)

السيد محمد حسين الطباطبائي ..

لا ريب أن الاجتماع أي اجتماع كان إنما يتحقق ويحصل بوجود غاية واحدة مشتركة بين أفراده المتشتتة وهو الروح الواحدة السارية في جميع أطرافه التي تتحد بها نوع اتحاد، وهذه الغاية والغرض في نوع الاجتماعات المتكونة غير الدينية، إنما هي غاية الحياة الدنيوية للإنسان لكن على نحو الاشتراك بين الأفراد لا على نحو الانفراد، وهي التمتع من مزايا الحياة المادية على نحو الاجتماع.

والفرق بين التمتع الاجتماعي والانفرادي من حيث الخاصية، أن الانسان لو استطاع أن يعيش وحده كان مطلق العنان في كل واحد من تمتعاته، حيث لا معارض له ولا رقيب إلا ما قيد به بعض جهازاته بعضًا، فإنه لا يقدر أن يستنشق كل الهواء فإن الرئة لا تسعه وإن اشتهاه ولا يسعه أن يأكل من المواد الغذائية لا إلى حد، فإن جهاز الهاضمة لا يتحمله، فهذا حاله بقياس بعض قواه وأعضائه إلى بعض، وأما بالنسبة إلى إنسان آخر مثله فإذ كان لا شريك له في ما يستفيد منه من المادة على الفرض ،فلا سبب هناك يقتضي تضييق ميدان عمله ولا تحديد فعل من أفعاله وعمل من أعماله.

وهذا بخلاف الإنسان الواقع في ظرف الاجتماع وساحته، فإنه لو كان مطلق العنان في إرادته وأعماله لأدى ذلك إلى التمانع والتزاحم الذي فيه فساد العيش وهلاك النوع، وقد بينا ذلك في مباحث النبوة السابقة أو في بيان وهذا هو السبب الوحيد الذي يدعو إلى حكومة القانون الجاري في المجتمع، غير أن المجتمعات الهمجية لا تتنبه لوضعها عن فكر ورؤية، وإنما يكون الآداب والسنن فيها المشاجرات والمنازعات المتوفرة بين أفرادها فتضطر الجميع إلى رعاية أمور تحفظ مجتمعهم بعض الحفظ ولما لم تكن مبنية على أساس مستحكم كانت في معرض النقض والإبطال تتغير سريعًا وتنقرض، ولكن المجتمعات المتمدنة تبنيه على أساس قويم بحسب درجاتهم في المدنية والحضارة فيرفعون به التضاد والتمانع الواقع بين الإرادات وأعمال المجتمع بتعديلها بوضع حدود وقيود لها ثم ركز القدرة والقوة في مركز عليه ضمان إجراء ما ينطق به القانون.

ومن هنا يظهر أولًا: أن القانون حقيقة هو ما تعدل به إرادات الناس وأعمالهم برفع التزاحم والتمانع من بينهما بتحديدها.

وثانيا: أن أفراد المجتمع الذي يحكم فيه القانون أحرار فيما وراءه كما هو مقتضى تجهز الإنسان بالشعور والإرادة بعد التعديل، ولذا كانت القوانين الحاضرة لا تتعرض لأمر المعارف الإلهية والأخلاق وصار هذان المهمان يتصوران بصورة يصورهما بها القانون فيتصالحان ويتوافقان معه على ما هو حكم التبعية فيعودان عاجلا أو آجلًا رسومًا ظاهرية فاقدة للصفاء المعنوي ولذلك السبب أيضًا ما نشاهده من لعب السياسة بالدين، فيومًا تقضى عليه وتدحضه ويومًا تميل إليه فتبالغ في إعلاء كلمته ويومًا تطوى عنه كشحًا فتخليه وشأنه.

وثالثا: أن هذه الطريقة لا تخلو عن نقص، فإن القانون وإن حمل ضمان إجرائه على القدرة التي ركزها في فرد أو أفراد، لكن لا ضمان على إجرائه بالآخرة، بمعنى أن منبع القدرة والسلطان لو مال عن الحق وحول سلطة النوع على النوع إلى سلطة شخصه على النوع، وانقلبت الدائرة على القانون، لم يكن هناك ما يقهر هذا القاهر فيحوله إلى مجراه العدل، وعلى هذا القول شواهد كثيرة مما شاهدناه في زماننا هذا، وهو زمان الثقافة والمدنية فضلًا عما لا يحصى من الشواهد التاريخية وأضف إلى هذا النقص نقصًا آخر وهو خفاء نقض القانون على القوة المجرية أحيانًا أو خروجه عن حومة قدرته ولنرجع إلى أول الكلام.

وبالجملة الاجتماعات المدنية توحدها الغاية الواحدة التي هي التمتع من مزايا الحياة.

الدنيا وهي السعادة عندهم لكن الإسلام لما كان يرى أن الحياة الإنسانية أوسع مدارًا من الحياة الدنيا المادية بل في مدار حياته الحياة الأخروية التي هي الحياة، ويرى أن هذه الحياة لا تنفع فيها إلا المعارف الإلهية التي تنحل بجملتها إلى التوحيد ويرى أن هذه المعارف لا تنحفظ إلا بمكارم الأخلاق وطهارة النفس من كل رذيلة ويرى أن هذه الأخلاق لا تتم ولا تكمل إلا بحياة اجتماعية صالحة معتمدة على عبادة الله سبحانه والخضوع لما تقتضيه ربوبيته ومعاملة الناس على أساس العدل الاجتماعي أخذ -أعني الاسلام- الغاية التي يتكون عليها المجتمع البشري ويتوحد بها دين التوحيد، ثم وضع القانون الذي وضعه على أساس التوحيد، ولم يكتف فيه على تعديل الإرادات والأفعال فقط بل تممه بالعباديات وأضاف إليها المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة.

ثم جعل ضمان إجرائها في عهدة الحكومة الإسلامية أولًا، ثم في عهدة المجتمع ثانيًا، وذلك بالتربية الصالحة علمًا وعملًا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن أهم ما يشاهد في هذا الدين ارتباط جميع أجزائه ارتباطًا يؤدي إلى الوحدة التامة بينها، بمعنى أن روح التوحيد سارية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها هذا الدين وروح الأخلاق منتشرة في الأعمال التي يكلف بها أفراد المجتمع فالجميع من أجزاء الدين الإسلامي ترجع بالتحليل إلى التوحيد والتوحيد بالتركيب يصير هو الأخلاق والأعمال فلو نزل لكان هي ولو صعدت لكانت هو إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

فإن قلت: ما أورد من النقص على القوانين المدنية فيما إذا عصت القوة المجرية عن إجرائها أو فيما يخفى عليها من الخلاف مثلًا وارد بعينه على الإسلام وأوضح الدليل عليه ما نشاهده من ضعف الدين وزوال سيطرته على المجتمع الإسلامي، وليس إلا لفقدانه من يحمل نواميسه على الناس يومًا.

قلت: حقيقة القوانين العامة سواء كانت إلهية أو بشرية ليست إلا صورًا ذهنية في أذهان الناس وعلومًا تحفظها الصدور وإنما ترد مورد العمل وتقع موقع الحس بالإرادات الإنسانية تتعلق بها فمن الواضح أن لو عصت الإرادات لم توجد في الخارج ما تنطبق عليه القوانين وإنما الشأن، فيما يحفظ به تعلق هذه الإرادات بالوقوع حتى تقوم القوانين على ساقها والقوانين المدنية لا تهتم بأزيد من تعليق الأفعال بالإرادات، أعني إرادة الأكثرية ثم لم يهتموا بما تحفظ هذه الإرادة فمهما كانت الإرادة حية شاعرة فاعلة جرى بها القانون، وإذا ماتت من جهة انحطاط يعرض لنفوس الناس وهرم يطرأ على بنية المجتمع، أو كانت حية لكنها فقدت صفة الشعور والإدراك لانغمار المجتمع في الملاهي وتوسعه في الأتراف والتمتع، أو كانت حية شاعرة لكنها فقدت التأثير لظهور قوة، مستبدة فائقة غالبة تقهر إرادتها إرادة الأكثرية وكذا في الحوادث التي لا سبيل للقوة المجرية على الوقوف عليها، كالجنايات السرية أو لا سبيل لها إلى بسط سيطرتها عليها، كالحوادث الخارجة عن منطقة نفوذها ففي جميع هذه الموارد لا تنال الأمة أمنيتها من جريان القانون وانحفاظ المجتمع عن التفاسد والتلاشي وعمدة الانشعابات الواقعة في الأمم الأوربية بعد الحرب العالمية الكبرى الأولى والثانية من أحسن الأمثلة في هذا الباب.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

عدنان الحاجي

-

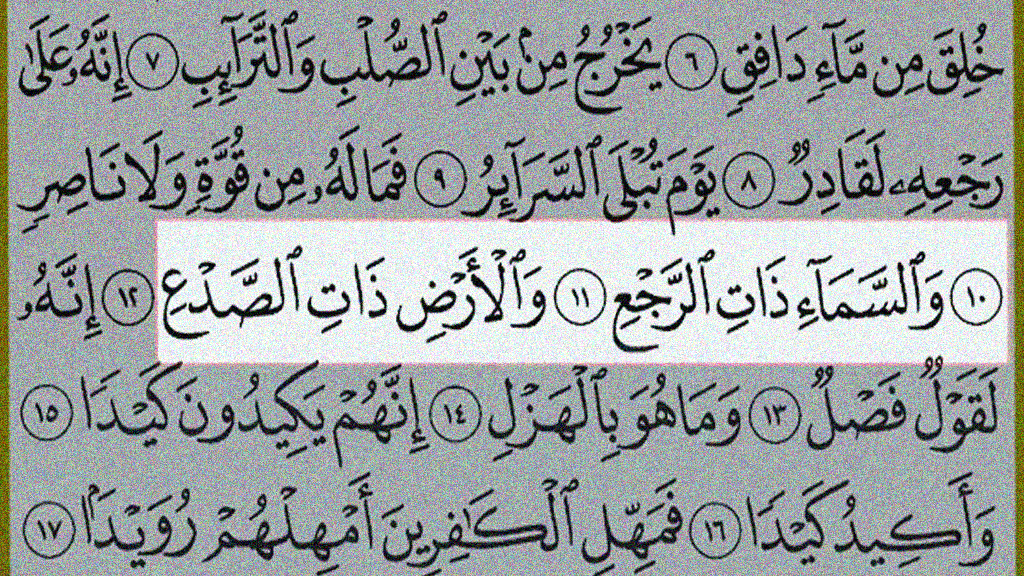

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

الشيخ محمد صنقور

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

معرفة الإنسان في القرآن (13)

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (نكل) في القرآن الكريم

معنى (نكل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

مميّزات الصّيام

مميّزات الصّيام

الأستاذ عبد الوهاب حسين

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الشيخ شفيق جرادي

-

البعث والإحياء بعد الموت

البعث والإحياء بعد الموت

الشيخ محمد جواد مغنية

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

السيد جعفر مرتضى

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

من لركن الدين بغيًا هدما

من لركن الدين بغيًا هدما

الشيخ علي الجشي

-

عروج في محراب الشّهادة

عروج في محراب الشّهادة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

-

الإمام علي عليه السلام شهيد ليلة القدر

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

-

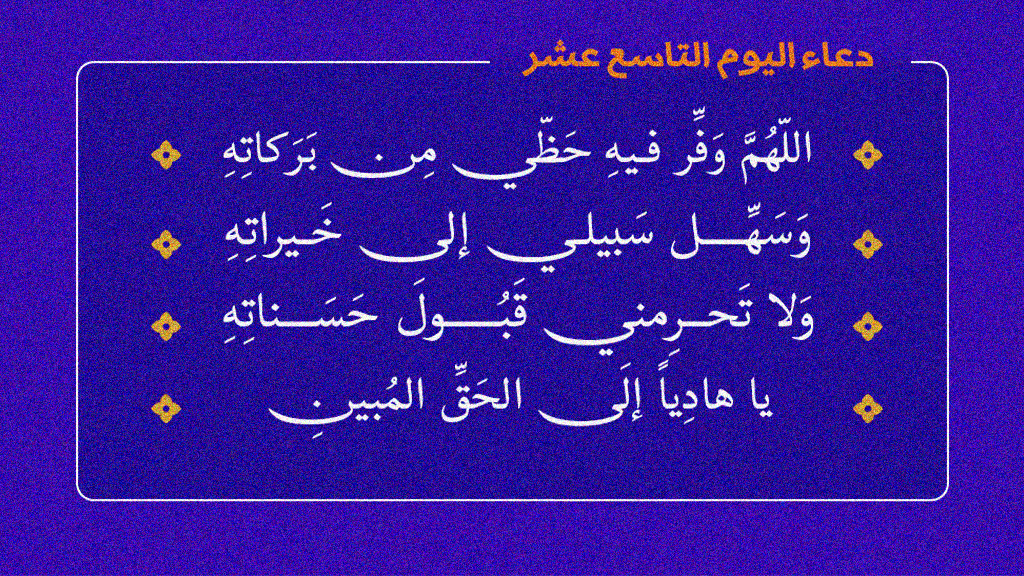

شرح دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

-

من لركن الدين بغيًا هدما

-

عروج في محراب الشّهادة

-

ليلة الجرح

-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق

-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)