علمٌ وفكر

الإنسان مختزلاً، الإلحاد تقديس للدنيوية واختصام مع المتعالي السماوي (3)

هادي قبيسي ..

الظواهر / التجليات

البحث عن بديل للنص الديني وما قدمه من إجابات عن الإنسان ووجوده وغاية حياته قاد إلى اللجوء للمنهج المتبع في استقصاء المعرفة بشؤون الطبيعة والمادة، فبحسب المنظِّر الاختزالي أوغست كونت «كان ينبغي لعلم الاجتماع أن يطبق المنهجيات العلمية الصارمة نفسها في دراسة المجتمع، كما هي الحال في الأساليب التي تنهجها الفيزياء والكيمياء في دراسة العالم الطبيعي» وكذلك تبعه الآخر اميل دركهايم الذي شاركك كونت الرأي «بأن علينا دراسة الحياة الاجتماعية بروح موضوعية مثلما يفعل العلماء عند دراستهم للعالمم الطبيعي، وكان المبدأ الأول الذي وضعه لعلم الاجتماع: فلندرس الحقائق والوقائع الاجتماعية باعتبارها أشياء».

جرى تشييء الإنسان في النهاية لمحاولة فهمه، وهذا ما ينعكس في النصوص التي تتبنى هذا الاتجاه الذي حدَّ الإنسان في مرتبته الوجودية الدنيا كشيء من الأشياء، مقطوعاً عن أصله ومنشأ وجوده واستمراريته، وحينما نستفيد من هذه النصوص في سياق تعليمي يفرض علينا تبني الأفكار والمقاربات الواردة فيها من خلال استخدامها في الفهم والتحليل والعمل فإن ذلك يؤثر في إدراكنا لأنفسنا وللآخرين، وتغيب عنا حقيقة وجودنا، فهي تفصل الظواهر الإنسانية عن الرؤية التوحيدية للكون وحقائق الوجود، فلا شك في أن انغماس البحث في الظاهرة الإنسانية في بعدها الظاهري، وإهمال الحقيقة التوحيدية التي تدل على أن «لا مؤثر في الوجود إلا الله»، مؤسسةً على مقولة «لا جبر ولا تفويض»، فتنظر إلى «البلاء» على أنه مشكلة، وإلى «النعمة» على أنها «ربح»، وبذلك تعزل عاملاً رئيسياً ومتغيِّراً مركزياً في عملية التحليل هو القرار الإلهي. هذا الانشغال ضمن هذه الحدود المادية يخلق إطاراً محدداً للنشاط الفكري، إطاراً يمنعه من الالتفات إلى هذا العامل والمتغير الرئيسي ودوره في الظواهر والمتغيرات، وتجعل العقل ينظر إلى الكون على أنه ساحة مستقلة ومنفصلة عن الوجود الإلهي.

وكذلك ومن ناحية أخرى فإن هذه الكراريس لا تعتبر أن الظواهر الإنسانية تتأثر بالإذن الإلهي والإرادة والتأثير الإلهيين، فهي تعاني انحيازاً إلى جانب التفويض المطلق للإنسان، وكفّ يد التأثير الإلهي عن الفرد والمجتمع والحياة، وإغفال وجود القدرة الواعية والهادية والمرشدة التي تؤثر في قرارات الأفراد والمجتمعات ومصائرهم ومساراتهم، هذا التطرف الأعمى يخلق نطاقاً فكرياً وشاكلة معنوية تشرنق العقل والقلب، حيث ينعكس التصور النظري للظاهرة الإنسانية على التصور القلبي للذات، وتصبح النظرة للحياة الإنسانية نظرة سطحية ومادية، وتصبح حدود الفضاء الفكري محروسة حراسة مشددة تجاه إدراك ووعي الإرادة والتأثير الإلهيين.

أكد الوحي المقدس وجود بعد خفي في الظواهر التي تحصل في المجتمع الإنساني فلا يبقى المرء في عزلته الفردانية وفق هذه النظرة، كما توضح الآية السابعة عشرة من سورة الأنفال «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى»، وكذلك الآية الواحدة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة «وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» وآيات كثيرة يزخر بها القرآن الكريم أكدت ضرورة الالتفات إلى البعد الغيبي للظواهر الاجتماعية، فما محل هذه الإشارات القرآنية من فكرنا المعاصر، فقد جرى إغفالها بشكل كبير على ما يبدو.

الكثرة / الوحدة

واحدية وأحدية الخالق وكثرة المخلوقات وتعدديتها قضية محورية في السير التكاملي للإنسان في طريق رجعته إلى أصله الروحي، فالحياة الواقعية المباشرة ودار الدنيا تشغله بكثرة حاجاتها وشؤونها وموضوعاتها وتقلّباتها، فيما يمرّ طريق العودة إلى المبدأ بين تلك الكثرات والانشغالات وينسلّ منها برغم وجوده بينها، لكنّ محورية التكامل المتعالي كهمّ مركزيّ لحياة المؤمن يسمح له بأن يضع كلّ انشغال وكلّ هَمّ في سياق واحد أوحد، كما يقول أمير المؤمنين «قد تخلّى عن الهموم إلا همّاً واحداً انفرد به»، فيقصي ما يشغله عن هدفه الذي خلق لأجله ويقدم ما يخدم ذاك الهدف المقدس، الفرد والمجتمع يعبران الطريق من الاستغراق في الموجودات ومتطلباتها إلى التوازن والهدفية في رؤية كلية منسجمة، يكون فيها لكل طبقات المجتمع طريق تكامل وتقدم معرفي وروحاني متعال.

قدم الفلاسفة الإلهيون والعرفاء الروحانيون توضيحاً لكيفية تساكن الأحدية الإلهية مع كثرة الممكنات، من خلال مراتب الوجود الواحد، فالشمس تبعث النور على مراتب بحسب القرب والبعد، والمخلوقات تتفاوت في مرتبتها وبعدها ابتداءً من الرسول الأعظم صلوات اللَّه عليه وآله الأطهار وصولاً إلى الماديات الصمّاء البكماء، ولا شكّ بأنّ هذا المبحث العميق واللطيف مرجعه إلى الآيات والروايات عن أهل بيت العصمة سلام اللَّه عليهم كما أشار الفيلسوف الكبير صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار الأربعة «الثابت بذاته المثبت لغيره الموصوف بالأسماء الإلهية المنعوت بالنعوت الربانية المدعو بلسان الأنبياء والأولياء الهادي خلقه إلى ذاته أخبر بلسانهم أنّه بهويته مع كلّ شيء لا بمداخلة ومزاولة وبحقيقته غير كلّ شيء لا بمزايلة وإيجاده للأشياء اختفاؤه فيها مع إظهارهه إياها وإعدامه لها في القيامة الكبرى ظهوره بوحدته وقهره إياها بإزالة تعيناتها وأسمائها وسماتها وجعلها متلاشيةة كما قال (لمن الملك اليوم للّه الواحد القهّار) و(كلُّ شيءٍ هالك إلا وجهه)».

المدرسة المادية انصرفت كما أسلفنا إلى الانشغال بالدنيا وعالم الكثرة إلى حد فاق عدد الاختصاصات العلمية الآلاف الثمانية، دون أن يكون ثمة رابط يجمعها في رؤية كلية، وفي كلّ اختصاص تكثر النظريات والآراء والمقاربات وزوايا النظر، وناقش الباحث الفرنسي المعاصر باساراب نيكولسكو هذه القضية بعمق، ناقداً الفكرة التي تقول بعدم وجود ضرورة لأيّ معيار كليّ يحكم حركة التعرُّف والبحث، معتبراً ذلك من نتاج تراجع المعنويات في الزمن الحالي، «الروحانية كلمة فقدت قيمتها كلياً اليوم.. في فعل التواصل بيننا وبين الكون. ثمة فقر روحي هائل اليوم على كوكبنا، يعبر عن نفسه من خلال الخوف، العنف، الكراهية والدوغمائية.. بالنسبة للنسبيين الراديكاليين، بعد موت الله، وموت الإنسان، وانتهاء الأيديولوجيات، ونهاية التاريخ (وربما، في الغد، موت العلم ونهاية الدين)، لم يعد ممكناً التوصل إلى رؤية كلية»، وجرى حصر الحياة في زاوية مادية ضيقة ووحيدة في زمن الحداثة وما بعدها فبرأيه أن «الإنسان الاقتصادي هو وليد الحداثة، يؤمن حصراً بما يراه، يشاهده، ويقيسه. ومجاله الطبيعي هو الدنيوي، لغته تنتمي إلى مرتبة وحيدة من مراتب الواقع، يمكن الوصول إليها من خلال العقل التحليلي، العلوم الرقيقة والكثيفة، والتكنولوجيا والنظريات والأيديولوجيات والرياضيات والمعلوماتية»، وفي طرحه للعلاج يقترب من لغة الفلسفة الإسلامية التي تضع الكثرة في ظل الوحدة، ولو من منظار منهجي ينسجم مع مقاربته «قناعتي العميقة هي أنّ تشكيلنا للعبر مناهجية هو ذو طابع توحيدي (بمعنى توحيد مختلف المقاربات العبر مناهجية)، وهو متنوع كذلك في الوقت عينه: تنطوي مقولة الوحدة في التنوع والتنوع من خلال الوحدة في مفهوم العبر مناهجية».

يشكل هذا التوجه لدى كاتب ومفكر فرنسي معاصر، انتقل من علم الفيزياء إلى الهم الفلسفي مؤخراً، جزءاً من انتفاضة فكرية محدودة النطاق تسعى للعثور على مخرج من الأزمة المادية، غير أنها لا تزال في إطار السؤال مع قليل من الإجابات، لكنّ أهمّ ما في هذا الحراك وعي المشكلة الاختزالية القائمة اليوم.

هذه المعارف والطروحات تغرق الإنسان في عالم الكثرة والتغيُّر وتضعف إمكانيات العقل والتصور على رؤية الوحدة، فحين يغرق العقل في التفاصيل والجزئيات يبتعد بالتدرّج عن الاهتمام بالنظرة الكلية المتعالية المسيطرة على كل التفاصيل والجزئيات، كما يصبح أسير اللحظات الزمنية المتغيرة ويصبح الزمان أحد حدود النطاق الفكري المادي، ويصعب مع تنامي الاهتمام بالأمور الدنيوية والحياتية وتشكل منهجية التفكير الملازمة لحركة الذهن الانتقال من عالم الكثرة المتغيرة إلى عالم الوحدة الثابتة والالتفات إلى حضور المحرِّك غير المتحرك وتغيب الرؤية الشاملة لمصلحة التفصيل، ونقع في حالة من الاختزال المتطرف في النظرة إلى مرتبة واحدة من مراتب الوجود ويقع الإهمال تجاه المرتبة العليا ويصبح إدراك المطلق غير المقيد أمراً متناقضاً مع مساحة الانشغال الفكري الأوسع في المجال المقيد والمتشابك والمعقد.

النفس / الفطرة

الإنسان الذي علم الملائكة الأسماء الإلهية والذي لديه القابلية لنيل مرتبة الخلافة الإلهية والتخلق بالأخلاق الربانية جرى إنكاره وتحييده، وتحويله إلى موضوع للبحث والاختبار لأجل السيطرة عليه وتوجيهه بحسب مصالح المؤسسة المادية، وكل ذلك تحت شعار الموضوعية التي «عندما تتموضع كمعيار أحادي للحقيقة، سيكون لها نتيجة حتمية واحدة: تحويل الذات إلى موضوع. موت الذات هو الثمن الذي ندفعه في موضوعية المعرفة. حيث أصبح الوجود الإنساني موضوعاً للاستغلال من قبل الإنسان الآخر، موضوعاً للاختبار من قبل الأيديولوجيات التي تدعي العلمية، موضوعاً للدراسات العلمية التي تتولى تشريحة، وإعادة تشكيله والسيطرة عليه. الإنسان، الإله أصبح الإنسان، الموضوع، والنتيجة الوحيدة لهذا المسار هي التدمير الذاتي. المجزرتان العالميتان في القرن العشرين هما انعكاس لمسار التدمير الذاتي».

المنهج الأداتي هذا يعمل في الوقت نفسه كوسيلة لمعرفة الذات والآخر وتشكيل الحياة الفردية والجماعية لمن يتبنى مقولاته وأدواته، على أن يختار الفرد ما يلائمه من آراء مطروحة في حقل العلوم النفسية ويبني حياته المعنوية والسلوكية عليه، أما الفرد العادي فله إلى تشكيل معرفته بذاته طرق عملانية ثلاث: انطباعه عن ذاته، نظرة المجتمع إليه، الأحلام والمطامح الفردية.

ناقش علماء النفس الماديين منذ انطلاقة هذا الفرع العلمي في القرن التاسع عشر قضية أساسية هي تجرد النفس الإنسانية، واعتبر جمع كبير من الباحثين الاختزاليين أن النفس والجسد واحد وليس ثمة تجرد للروح، فهي تموت بموت الجسد، فالمساحة المعنوية التي يقوم عليها حراك الإنسان نحو العالم الحقيقي جرى إلغاؤها إلى حد كبير والنقاش في أصل وجودها لا يزال قائماً، ناهيك عن إمكانية التشخيص والتوجيه لكيفية التعامل معها بما يتناسب وحقيقتها وغايتها.

بالمقابل كان للوحي الإلهي الوضوح والحسم في هذا المبحث كما تعبر الآية الثلاثون من سورة الروم «فطرة اللَّه التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» ويشير الشهيد مطهري في كتاب الفطرة إلى أن «التعاليم الإسلامية مبنية على القبول بمجموعة من الأمور الفطرية، وهي جميع تلك الأمور التي نعتبرها ما وراء الحيوانية ونعدها قيماً إنسانية. ترى المعارف الإسلامية أن لهذه القيم الإنسانية أصولاً في تكوين الإنسان، ولسوف نبين كيف أن الأصالة الإنسانية والمشاعر الإنسانية ترتبط بما فطر عليه الإنسان. إنه لقول فارغ ألا نعترف بوجود فطرة في الإنسان، أي أن ننكر وجود جذور لهذه القيم في الإنسان»، لكن المقاربة المادية التشييئية للإنسان تركت الباب مفتوحاً، تحت مقولة الحرية، لكي يبتدع الفرد والمجتمع ما يتيسر من المقاربات وأنماط الحياة وصولاً إلى تبديل خلق اللَّه والمثلية الجنسية، فقد نسي الإنسان الغارق في المادية الاختزالية نفسه كما يعبر القرآن الكريم في الآية التاسعة عشرة من سورة الحشر «ولا تكونوا كالذين نسوا اللَّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون»، وباعتبار أن الآراء والابتداعات التي طرحت تحت مظلة العلوم الإنسانية كانت تجهل وجود الفطرة وبالتالي تفتقد لوجود أي شيء ثابت في النفس البشرية. فأصبح تعدد الآراء والنظريات سبباً لتغرب الإنسان عن ذاته وعن الآخر وتم تفكيك العائلة وقبل ذلك تفكيك الفرد نفسه.

لم تصل المقاربة الظاهراتية للإنسان إلى إدراك حقيقة الوجود الإنساني والحاجة الأصلية التي تتفرع منها سائر الحاجات والغايات، والتي بتحقيقها تحل المشكلات المتعلقة بالحاجات الأخرى، وتنوعت النظريات التي تفسر النفس الإنسانية وتعرف أبعادها وجوانبها، ولم تعثر على تعريف ذات الوجود النفساني، وبالتالي أصبحت هذه النظريات المتنوعة والمختلفة فيما بينها تصويراً لحالات النفس ومتغيراتها وأعراضها دون أن تمسَّ الجوهر الحقيقي. ارتكزت على هذه النظريات رؤى تتعلق بالحياة الإنسانية ككل وكيفية تحقيق غاية الوجود الإنساني، ومن جهة أخرى ارتكزت عليها أدوات السيطرة والتأثير في الإنسان فرداً ومجتمعاً، وكذلك المناهج المتعلقة بحل مشكلات النفس الإنسانية المرضية والحياتية فأعطت علاجاً لمريض غير معروف الجوهر والهوية.

من ناحية أخرى فإنّ المقاربات المتكثرة والظاهراتية تنكر وجود الفطرة وبالتالي تجهل طبيعة الإنسان (غايته، صفات الكمال لحقيقي..) فغدا الإنسان المجهول الجوهر هو ضحية عالِم النفس وموضوع للتحليل والمقاربات المتفاوتة الدقة والاكتمال، والمرتكزة على غموض في تعريف الذات الإنسانية، والتي ولدت مفاهيم ونماذج تحليل للموجود البشري تنطوي على أوهام وانطباعات اكتسبت الثقة من خلال استقرائها للشرائح الاجتماعية التي تعاني أزمة روحية وتجهل حقيقة ذاتها ويضعف التأثير الروحاني في سلوكياتها الظاهرية وتركيبها العقلي والنفسي.

ونحن بطبيعة الحال عندما نعتمد على تلك الآراء التي أنتجت في تلك البيئة الثقافية والسلوكية فإننا نشكل وعينا بذواتنا على شاكلة تلك النفوس التائهة في ظلام عالم المادية والمنقطعة عن عالم المعنى، وما يعتبر ألكسيس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول، الذي يشير عنوانه إلى عمق الإشكالية التي وقع فيها الفكر المادي، فإن «جهلنا بأنفسنا يعود إلى المنحى الوجودي الذي كان عليه أسلافنا، وإلى تعقيد الكائن الإنساني، وإلى بنية عقولنا»، فليس ثمة مصدر وحياني يضيء المناطق الخفية من هذا الكائن الذي نزل إلى الدنيا فاقداً للتوجيه الذاتي الروحاني الذي يملكه الملائكة أو المادي الذي للحيوانات ليستطيع الاختيار بنفسه بين طريق الهدى وسبيل الضلال.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (أسو) في القرآن الكريم

معنى (أسو) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

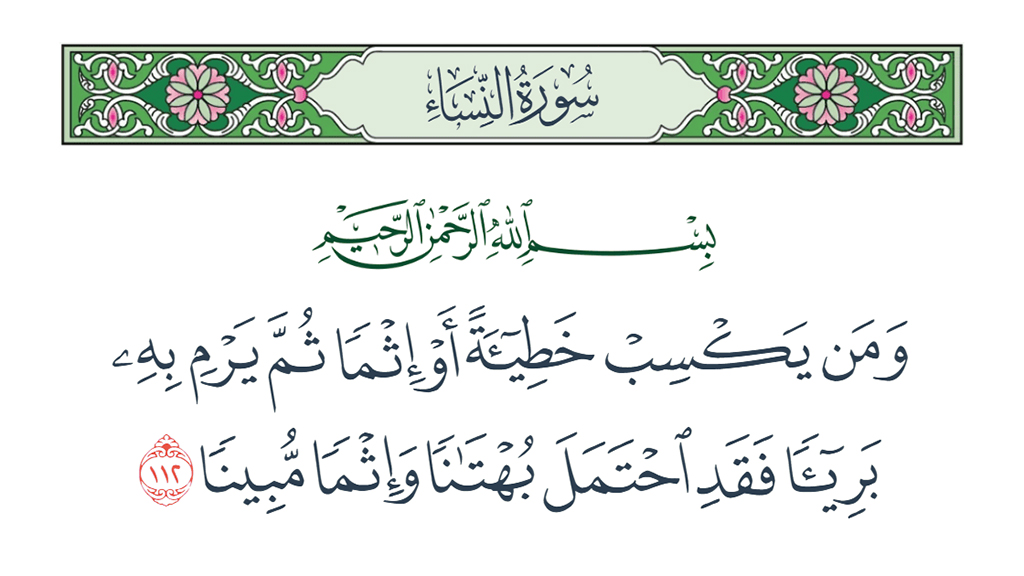

عاقبة البهتان

عاقبة البهتان

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

العبادة على سبعين وجهًا

العبادة على سبعين وجهًا

الشيخ مرتضى الباشا

-

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

عدنان الحاجي

-

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

محمود حيدر

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

حسين حسن آل جامع

-

إلى سادن السّماء

إلى سادن السّماء

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

آخر المواضيع

-

الإمام زين العابدين (ع) وتعظيم القرآن

-

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

-

معنى (أسو) في القرآن الكريم

-

عاقبة البهتان

-

العبادة على سبعين وجهًا

-

محاضرة حول الصّحّة النّفسيّة للمراهقين في مجلس الزّهراء الثّقافيّ

-

(أراك بوضوح) محاضرة للرّاشد في مركز البيت السّعيد

-

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

-

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

-

العباس بن علي بدر مشارق اليقين