علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

حيدر حب اللهعن الكاتب :

ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...مقصديّة العدل / هل ثمّة تحوُّل جزئيّ في الاجتهاد الإماميّ الحديث نحو المقاصديّة؟ (2)

حيدر حبّ الله

قاعدة العدالة عند الشيخ يوسف الصانعي، توسُّع في التنفيذ

يمكنني تصنيف المرجع الدينيّ المعاصر الشيخ يوسف الصانعي (المولود عام 1937م) على أنّه استمرار لمسيرة نظريّة قاعدة العدالة، حيث قام بممارستها وتطبيقها في مجالات متنوِّعة من كتبه الفقهية والبحثيّة، رُبَما بأكثر ممّا فعله غيره، وتوصَّل من خلالها إلى إحداث تغييرات في الفتاوى والآراء الفقهيّة عنده. ومن نماذج ذلك:

أـ ما ذهب إليه في الطلاق الخلعي، حيث مال لنظريّة وجوبه عند مطالبة الزوجة به وتحقُّق شروطه، وهناك قال: «…وغاية ما يمكن الاستناد إليه والتمسُّك به هو إطلاق الحديث القائل: «الطلاق بيد مَنْ أخذ بالساق». وهو حديثٌ مخالف لمبدأ العدل ورفض الظلم في أحكام الإسلام، وقد بيَّنّا أنّه لا حجّية لظهور الدليل المخالف للأصول العقليّة والنقليّة المسلَّمة، وهي العدل وعدم الظلم في أحكام الإسلام، وعدم مخالفة الأحكام للعقل، فماذا لو أردنا أن يكون إطلاق مثل هذه الرواية هو الدليل هنا؟! من هنا لا سبيل ـ مع حكم العقل بظلم الحكم بجواز (وعدم وجوب) الطلاق على الرجل مع كراهة الزوجة وتقديمها المال له وقبحه ـ سوى القول بوجوب مثل هذا الطلاق الخلعي؛ انطلاقاً من حكم العقل بقبح الجواز، وحكمه بحسن اللزوم والإيجاب»([7]).

الواضح هنا أنّ الصانعي يعتبر قاعدة العدل مستفادةً من النقل والعقل معاً، وأنّها تقع في رتبة الأصول التي لا تُعْرَض على غيرها، بل يُعْرَض غيرُها عليها.

ب ـ وفي بحثه حول مقدار العوض الذي يمكن أن يأخذه الرجل في الطلاق الخلعي يقول: «إن الحكمَ المستفاد من صحيحة زرارة وموثَّقة سماعة والروايات المطلقة الدالّة على أنه يمكن للرجل أخذ أيّ مقدارٍ أراده من المرأة على أن يطلِّقها… مخالفٌ للعدل الذي يُعَدّ جزءاً من الأصول الإسلامية المسلَّمة؛ لأنّ البنية التحتيّة لتمام الأحكام هي العدالة، والحيلولة دون الظلم وتضييع الحقوق. فالعدل والعدالة ميزان أحكام الإسلام، لا أن الأحكام الشرعيّة هي ميزان العدالة ومعيارها… والمهمّ في هذا المجال أنّ تحديد العدالة وعدم الظلم في غير التعبُّديات يرجع إلى العقلاء وضمن مسؤوليّاتهم؛ وذلك أنّ الشارع والمقنِّن الحكيم إذا أراد بيان حكم، وطالب الناس بالعمل به، فلا محالة مضطرٌّ لسنّ قانون يفضي إلى نشر العدالة في المجتمع، ورفع ألوان الظلم والتمييز، وهذا ما يستلزم أن يرى أفراد المجتمع والعقلاء هذا القانون عادلاً…»([8]).

الخاصية هنا أنّ الصانعي طرح روايات معتبرة السند لأجل مخالفتها لمبدأ العدل ونفي الظلم، كما أنّه أحال تشخيص مصاديق العدل في غير التعبُّديات إلى العقلاء أنفسهم. وهذه هي النقطة المهمّة التي يشترك فيها مع شمس الدين، وتمثِّل جوهر التجلّي المعاصر لأنصار هذه القاعدة.

ج ـ وفي سياق دفاعه عن نفسه يقول: «وقد يُشْكِل شخصٌ هنا بأنّ هذا الذي ذكرتموه بأجمعه اجتهادٌ في مقابل النصّ؛ ذلك أنّ الحكم الذي تعدّونه ظالماً قد استُفيد من الروايات الصحيحة التي تملك ـ في بعضها ـ دلالات نصّية صريحة، ومع الأخذ بعين الاعتبار وجود هذه الروايات فلا بُدَّ لنا من التعبُّد بالحكم الوارد فيها.

لكنّ هذا الإشكال غير وارد؛ وذلك أنّ أوامر المعصومين ورواياتهم جعلت ملاك صحّة الروايات وحجّيتها عدم مخالفتها للقرآن. وقد أثبتنا في ما سبق أن هذا الحكم مخالفٌ للأصول القرآنية المسلَّمة. إنّ الروايات المخالفة للعقل والنقل لا يمكن أن تكون حجّةً ومعتبرة، وإنّما ـ كما قال الفقهاء ـ: يردّ علمها إلى أهلها. وهذا ما يصدق على مواضع متعدِّدة من رواياتنا، كالكثير من الروايات ـ التي يمتاز بعضها بأسانيد معتبرة ـ الدالّة على تحريف القرآن، أو الروايات المرتبطة بسهو النبيّ والمذكورة في الكتب الأربعة، وعددها ثمانية عشر رواية، نقلها ثلاثة عشر شخصاً من المحدِّثين الكبار، إلاّ أنّ العلماء ـ غير الصدوق وأستاذه ـ ردُّوها؛ لمخالفتها لمبدأ عصمة الأنبياء، الذي هو مبدأٌ عقليّ وعقلائيّ»([9]).

إنّ الصانعي هنا يستفيد من قواعد حجّية الرواية؛ لكي يعتبر أنّ أصل العدل أصلٌ عقليّ وقرآنيّ مسلَّم، وهو ما أشار إليه السيستاني ـ كما رأينا ـ إشارةً عابرة، والروايات تُعْرَض على الأصول العقليّة والقرآنيّة، ولا تعارضها، ويبرِّر لنفسه ذلك من خلال عيّنات مشابهة مارسها العلماء أنفسهم في مواضع أُخَر، من نوع روايات سهو النبيّ وتحريف القرآن الكريم.

د ـ وفي رفضه فكرة التمييز في الأحكام بين المسلم والكافر غير المقصِّر يقول: «عمَّم مشهور الفقهاء مفهوم الكافر، فاعتبروا كلّ مَنْ ليس بمسلم كافراً (وبعد بيانه أصل العدل من خلال النصوص القرآنيّة قال:) …إنّ كلّ الناس عباد الله ومخلوقاته، والله رؤوفٌ بهم، وتشملهم رحمته جميعاً، بل هي تطال كلّ شيء. ومن هنا إذا لم يعتنق شخصٌ الإسلام عن غفلةٍ وقصور، ومنعناه ـ نتيجة ذلك ـ من حقِّه الطبيعي في الإرث، أو كان وجود وارثٍ مسلم معه حاجباً ومانعاً له عن الإرث… أليس ذلك ظلماً وتمييزاً غير مقبول من جانب العقل والعُرْف؟ لأنّ العلاقات النسبية والسببية ليست أموراً تعاقدية، وإنما هي ارتباطٌ طبيعي يستدعي حقوقاً طبيعية، ولا يقبل الحيلولة دون هذه الحقوق الطبيعية… وبعبارةٍ أخرى: إن الاعتقاد الباطل عن غفلةٍ وقصور لا يستدعي ملاحقةً قانونية… ومن الواضح أنّ هذا الكلام لا يأتي في الكافر بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ لأن كفره جاء عن تقصيرٍ وعناد وإنكار، فيمكنه أن يمنعه من الإرث؛ ليكون ذلك عقوبةً له…»([10]).

وإلى جانب أصل العدالة، يعتقد الصانعي بمبدأ الكرامة الإنسانيّة، ويرتّب عليه آثاراً. فهو يرى أنّ قاعدة الكرامة المستفادة من العقل والنقل تمثِّل أصلاً أوَّليّاً يثبت للإنسان حقوقاً طبيعيّة ومساواةً في هذه الحقوق، ومن ثمّ ينبغي أن نفهم الدين وفقاً لهذا المبدأ، ونحدِّد المواقف الشرعيّة تَبَعاً له([11]).

كما يلاحظ المتابع لاجتهادات الصانعي إصراره على مبدأ السماحة والسهولة ونفي العُسْر والحَرَج في التشريعات الإسلاميّة. لهذا فهو يغيِّر العديد من الأحكام انطلاقاً من هذا المبدأ، وهو أحد المبادئ الأساسيّة عند المقاصديّين، كما نعلم.

وعلى سبيل المثال: يستند الصانعي ـ في ما يستند ـ لقاعدة اليُسْر والسماحة ونفي العُسْر والحَرَج لتجويز نسبة الولد المتبنّى لمَنْ تبنّاه بأن يقال له بأنّك ولد فلان، وترتيب آثار المحرميّة من النظر واللمس وما شابه ذلك؛ استناداً إلى نفي العُسْر والحَرَج وغير ذلك([12]).

وهو من خلال هذا المفهوم يرفض الاحتياطات التي يعتبر بعضهم أنّ الشيخ الأنصاري ساهم فيها. ويُنقل عن صاحب الجواهر أنّه لمّا أحال قُبَيْل وفاته على الشيخ الأنصاري في التقليد نظر إلى الشيخ، وقال له: «قلِّلْ من احتياطاتك؛ فإنّ الشريعة سمحةٌ سهلة»([13]).

الحكيمي ومعياريّة العدل في ميدان العمل لضمان سلامة الاجتهاد

يعتبر العلاّمة المعاصر الشيخ الأستاذ محمد رضا الحكيمي (المولود عام 1354هـ) من الشخصيّات الفكرية البارزة في إيران. ولشدّة اهتمامه بقضيّة العدالة يشتهر بلقب «فيلسوف العدالة». وهو يمثِّل أحد أهم رموز ما يُعْرَف بالمدرسة التفكيكية الخراسانيّة، التي تؤمن بضرورة فصل الدين عن العرفان والتصوُّف والفلسفة في عمليّة الفهم والممارسة، بل لعلّ هذه التسمية ترتهن في وجودها أو في تداولها له شخصيّاً، بعد نشره كتاباً باسم «المذهب أو المدرسة التفكيكيّة». كما كان مقرَّباً من الدكتور علي شريعتي.

صنَّف الحكيمي سلسلةً كبيرة من الكتب، ولقيَتْ بعض كتبه انتشاراً واسعاً فاق المعدَّل الطبيعي لنشر الكتاب في إيران. ورُبَما يمكن تصنيف موسوعته «الحياة»، التي كتبها مع أخوَيْه، بأنّها ـ من بين كتبه ـ الأكثر شهرةً خارج إيران قبل عدّة عقودٍ.

قبل أن أبدأ بالحديث عن الحكيمي يجب عليّ أن أشير إلى أنّ أدبياته غالباً ما تبدو أدبياتٍ شيعيّةً، فكأنّه يتحدَّث عن إسلامٍ مساوٍ للتشيُّع، لا عن قراءةٍ شيعيّة للإسلام فحَسْب، ويمزج تماماً بين رؤيته وبين التشيُّع، ولهذا رُبَما يعتبر المتابعون له أنّه يمتاز عن المطهَّري والطباطبائي والصدر والطالقاني وبازرگان وشريعتي بأنّ خطابه جاء بلغةٍ شيعيّة، لا بلغة إسلاميّة عامّة. وسوف نرى كيف أنّ بِنْية تفكيره تتّصل اتصالاً وثيقاً بالهويّة الإماميّة في كيفيّة استقائه مصادر المعرفة من عمق التراث الشيعيّ، دون أن يكون النصّ القرآني مغفولاً عنده إطلاقاً، بل له حضورٌ مهمّ جدّاً.

ورُبَما من هنا نجد له مصنَّفات مستقلّة عن شخصيّات شيعيّة، مثل: السيد عبد الحسين شرف الدين (1377هـ)، والآغا بزرگ الطهراني(1389هـ)، والسيد مير حامد حسين (1306هـ)؛ فقد كتب حول كلِّ واحد منهم كتاباً، وقد كان هؤلاء الثلاثة معروفين بدفاعهم عن التشيُّع في الوسط السنّي، وتركيزهم على الهويّة الشيعيّة.

يقيم الحكيمي فكرته هنا، المبثوثة في كتبه ورسائله وأعماله، ومنها: رسالته المشهورة إلى فيدل كاسترو، وكتابه الحياة، على محوريّة التوحيد والعدل في الإسلام. فالصلاة وأمثالها رمز التوحيد، والباقي ليس سوى العدل؛ لأنّ العدل هو المعروف الذي دعا إليه القرآن الكريم. والإيمان توحيديٌّ، والعمل عدليٌّ. إنّ الحكيمي يصرِّح هنا بأنّني عندما أتحدَّث عن العدل فلا أتكلّم بمنظار كلاميّ، ولا أبحث تنظيريّاً؛ لأهتمّ بفلاسفة الأخلاق ونظريّاتهم، بل أتكلّم عن العدل في المجتمع أو العدل الاجتماعيّ الميدانيّ اليوميّ. فهو لا يبحث عن مفهومٍ نظريّ للعدالة، بل يركِّز على مفهوم العدالة المعيشيّة اليوميّة التي تلامس حياة الفرد في المجتمع. من هنا تقع الكثير من أعماله في سياق تحقيق ثنائيّة التوحيد والعدل.

يعتبر الحكيمي أنّ الامتياز البارز للتشيُّع يكمن في مسألة العدالة والدعوة للعدل، في مقابل حكّام الجَوْر. كما يفهم قضيّة عاشوراء فهماً سياسيّاً تامّاً يقع في سياق تحقيق العدل ورفع الظلم؛ لأنّ الإمام الحسين جاء ليهدم التمايز الطبقي الذي حصل بعد تمركز المال بيد طبقةٍ معيّنة في المجتمع الإسلاميّ، على أثر سوء إدارةٍ اقتصاديّة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذان تحدَّث عنهما الحسين في خطابه المشهور ليسا ملاحقة زيدٍ أو عمرو من البسطاء في الشارع؛ لمنعهما من أمرٍ هنا أو هناك فحَسْب، بل هو تغيير قواعد الظلم الاقتصاديّ والفساد السياسيّ.

وهو يفهم من هذا كلِّه ومن النصوص الدينيّة الأخرى أنّ المأمور بالمعروف والمنهيّ عن المنكر هو الطبقة النافذة من الحكّام السياسيّين والمتموّلين الكبار، وليس العكس، الأمر الذي يبدو منه دعوته لحركة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر من قِبَل المجتمع للسلطة، تماماً كما هي الفكرة التي تتداول في بعض الأوساط من أنّ الشعار الكبير للحركة المهدويّة في آخر الزمان هي شعار العدل بعد انتشار الظلم، وليست شعار نشر الدين، طبقاً لما جاء في الروايات من أنّه يملأ الأرض قِسْطاً وعَدْلاً بعد أن مُلئت ظلماً وجَوْراً.

ويعتبر الحكيمي أنّ العدالة لها جوانب ثلاثة: العدالة السياسيّة؛ والعدالة الاقتصاديّة؛ والعدالة القضائيّة. وإنّ تحقيق العدل يحتاج إلى هذه العناصر الثلاثة معاً. لكنّ الحكيمي يعتبر أنّ الظلم السياسيّ والقضائيّ تابعٌ ومتفرِّع عبر التاريخ من الظلم الاقتصاديّ. وهو يفهم من نصوص وروايات أهل البيت النبويّ أنّ الظلم الاقتصاديّ يحول دون التسامي الروحيّ للإنسان. ولهذا فهو يرى أنّ الدين الذي لا يحمل معه العدالة ليس بدينٍ، فضلاً عن أن يكون إسلاماً، وبهذا نطقت النصوص القرآنيّة، حين قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…﴾ (الحديد: 25). ففلسفة النبوّات هو تحقيق القسط والعدل. ومن هنا فالاجتهاد الفقهيّ يجب أن يقع في سياق تحقيق العدل عند الحكيمي.

من هنا، يتصوَّر الحكيمي أنّه لا يمكن بناء الفرد السليم والصالح من دون بناء المجتمع العادل، وتحقيق العدالة في الأرض.لهذا فهو يفهم النصوص التي تربط الفقر بالكفر على أنّها تريد أن تُفهمنا بأنّ التوحيد وصلاح الإنسان يرتبطان ارتباطاً كاملاً بالعدل القائم على العدالة الاقتصاديّة.

لهذا يعترض الحكيمي على أولويّات التيّار الإسلاميّ الذي يركِّز مثلاً على حجاب المرأة أكثر مما يركّز على النهي عن المنكر الاقتصاديّ، وهو النهي الذي يمثِّل السعي لتحقيق العدل الاقتصاديّ في المجتمع؛ فإنّ النصّ القرآني كان يقرن كثيراً العبادة لله سبحانه بالوفاء بالكَيْل والميزان، وهذا ربطٌ قويّ بين العدل الاقتصاديّ والتوحيد.

ومن منظور العدالة نفسه يفهم الحكيمي أنّ الإسلام لا يمكن أن يكون قائلاً بالملكيّة الفرديّة التي تبلغ حدّاً يزعزع أساس العدل في المجتمع. وهي فكرةٌ جديرة بالتأمُّل عنده؛ لأنّه يناقش في قضيّةٍ أساسيّة هنا تتّصل بالملكية الفرديّة، وربط هذه الملكية بمعياريّة العدل الاجتماعيّ. فالملكية لا تملك قداستها وحرمتها بعيداً عن قواعد العدل، بل تفرض قواعد العدل ذاتها عليها.

وهذا ما يدفع الحكيمي في أكثر من مرّةٍ للربط بين ما يقول وبين طبيعة المعارضين للأنبياء عبر التاريخ؛ إذ نجد أنّهم كانوا أصحاب المال والجاه، فتمركز المال وتعملق الملكيّة الفرديّة هو الذي يفضي لمواجهة حركة الأنبياء، ولهذا نجد في النصوص الدينيّة نوعاً من التحقير للأغنياء والذمّ لهم، في مقابل مدح الفقراء ومتوسِّطي الحال.

من هنا، يقيم الحكيمي العدل على إلغاء الفقر وإلغاء تكاثر الثروة معاً، ويراهما متلازمين، بل التكاثر هو علّة الفقر عنده.وقد قال الإمام عليّ×: «إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقيرٌ إلاّ بما مُتِّع به غنيٌّ، والله تعالى سائلهم عن ذلك»([14]).

ــــــــــــــ

([7]) الصانعي، مقاربات في التجديد الفقهي: 134 ـ 135.

([8]) المصدر السابق: 146 ـ 147.

([9]) المصدر السابق: 148 ـ 149؛ وانظر أيضاً: 500 ـ 501.

([10]) المصدر السابق: 225 ـ 226؛ وانظر أيضاً: 310 ـ 311.

([11]) انظر: چکيده أنديشه ها: 84 ـ 85.

([12]) انظر: مجمع المسائل 2: 357.

([13]) انظر: مقدّمة كتاب التقيّة للأنصاري: 17 ـ 18؛ الجنّاتي، أدوار فقه: 261؛ السبحاني، تذكرة الأعيان: 373؛ الجلالي، فهرس التراث 2: 156؛ المكاسب (المحشّى)، المقدّمة: 118.

([14]) نهج البلاغة: 533.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (أسو) في القرآن الكريم

معنى (أسو) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

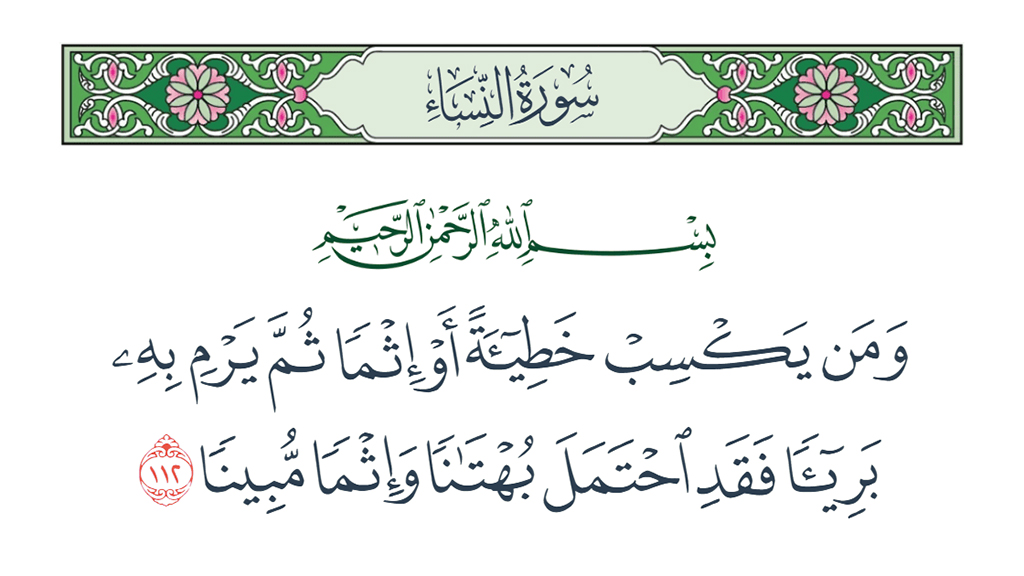

عاقبة البهتان

عاقبة البهتان

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

العبادة على سبعين وجهًا

العبادة على سبعين وجهًا

الشيخ مرتضى الباشا

-

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

عدنان الحاجي

-

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

محمود حيدر

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

حسين حسن آل جامع

-

إلى سادن السّماء

إلى سادن السّماء

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

آخر المواضيع

-

الإمام زين العابدين (ع) وتعظيم القرآن

-

الإمامُ السّجّاد سراج محاريب الأسحار

-

معنى (أسو) في القرآن الكريم

-

عاقبة البهتان

-

العبادة على سبعين وجهًا

-

محاضرة حول الصّحّة النّفسيّة للمراهقين في مجلس الزّهراء الثّقافيّ

-

(أراك بوضوح) محاضرة للرّاشد في مركز البيت السّعيد

-

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

-

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

-

العباس بن علي بدر مشارق اليقين