علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمدعوة إلهية إلى إعمال العقل في معرفة الوجود

السيد محمد حسين الطباطبائي

إذا راجعنا التّشكيكات والشُّبَه التي أُورِدت على الطّريق المنطقيّ الذي تدعو إليه الفطرة وجدنا أنّ أصحابها يعتمدون في استنتاج دعاويهم ومقاصدهم على مثل القوانين المدوّنة في المنطق، الرّاجعة إلى الهيئة والمادّة، بحيث لو حلّلنا كلامهم إلى المقدّمات الابتدائيّة المأخوذة فيه، عاد إلى موادّ وهيئات منطقيّة، ولو غيّرنا بعض تلك المقدّمات أو الهيئات إلى ما يهتف المنطق بعدم إنتاجها عاد الكلامُ غيرَ منتج، ورأيتَهم لا يرضَون بذلك، وهذا بعينه أوضح شاهد على أنّ هؤلاء معترفون بحسب فطرتهم الإنسانيّة بصحّة هذه الأصول المنطقيّة، مسلّمون لها، مستعملون إيّاها، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.

1 - كقول بعض المتكلّمين: «لو كان المنطق طريقاً موصِلاً لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق، لكنّا نجدُهم مختلفين في آرائهم».

فقد استعمل القياس الاستثنائيّ من حيث لا يشعر، وقد غفل هذا القائل عن أنّ معنى كون المنطق آلةَ الاعتصام أنّ استعماله كما هو حقُّه يعصم الإنسان من الخطأ، وأمّا أنّ كلَّ مستعمِلٍ له، فإنّما يستعمله صحيحاً فلا يدّعيه أحد.

2 - وقول بعضهم: «إنّ هذه القوانين دُوّنت ثمّ كمُلت تدريجاً، فكيف يُبتنى عليها ثبوتُ الحقائق الواقعيّة؟ وكيف يمكن إصابةُ الواقع لمن لم يعرفْها أو لم يستعملْها؟».

وهذا كسابقه قياس استثنائي ومن أردأ المغالطة. وقد غلط القائل في معنى التّدوين، فإنّ معناه الكشف التّفصيلي عن قواعد معلولة للإنسان بالفطرة إجمالاً، لا أنّ معنى التّدوين هو الإيجاد.

3 - وقول بعضهم: «إنّ هذه الأصول إنّما رُوّجت بين النّاس لسدّ باب أهل البيت عليهم السلام، أو لصرف النّاس عن اتّباع الكتاب والسّنّة، فيجب على المسلمين اجتنابها».

وهذا كلام منحلٌّ إلى أقيسة اقترانيّة واستثنائيّة، ولم يتفطّن المُستدلّ به أنّ تسويةَ طريقٍ لغَرضٍ فاسد، أو سلوكَه لغايةٍ غير محمودة لا ينافي استقامتَه في نفسه، كالسّيف يُقتلُ به المظلوم، وكالدِّين يُستعمل لغير مرضاة الله سبحانه.

4 - وقول بعضهم: «إنّ السّلوك العقلي ربّما انتهى بسالكه إلى ما يُخالف صريح الكتاب والسّنّة كما نرى من آراء كثير من المتفلسفين».

وهذا قياس اقترانيّ مؤلّف، غولط فيه من جهة أنّ هذا المنهى [النهاية] ليس هو شكل القياس ولا مادّة بديهيّة، بل مادّة فاسدة غريبة داخلت الموادّ الصّحيحة.

5- وقول بعضهم: «المنطق إنّما يتكفّل بتمييز الشّكل المنتج من الشّكل الفاسد، وأمّا الموادّ فليس فيها قانون يعصم الإنسان من الخطأ فيها، ولا يؤمن الوقوع في الخطأ لو راجعنا غير أهل العصمة عليهم السلام، فالمتعيّن هو الرّجوع إليهم».

اليقين في كلام المعصوم

وفيه مغالطة من جهة أنّه سِيق لبيان حجّية أخبار الآحاد أو مجموع الآحاد والظّواهر الظنّية من الكتاب، ومن المعلوم أنّ الاعتصام بعصمة أهل العصمة، عليهم السلام، إنّما يحصل فيما أيقنّا من كلامهم بصدوره والمراد منه يقيناً صادقاً، وأنّى يحصل ذلك في أخبار الآحاد التي هي ظنّيّةٌ صدوراً ودلالة؟ وكذا في كلّ ما دلالته ظنّية، وإذا كان المَناط في الاعتصام هو المادّة اليقينية فما الفرق بين المادة اليقينية المأخوذة من كلامهم والمادّة اليقينية المأخوذة من المقدّمات العقلية؟ واعتبارُ الهيئة مع ذلك على حاله. وقولهم: «لا يحصل لنا اليقين بالموادّ العقلية بعد هذه الاشتباهات كلها» فيه:

أوّلاً: أنّه مكابرة.

وثانياً: أنّ هذا الكلام بعينه مقدّمة عقليّة يراد استعمالها يقينيّة، والكلام مشتمل على الهيئة.

6 - وقول بعضهم: «إنّ جميع ما يحتاج إليه النّفوس الإنسانيّة مخزونٌ في الكتاب العزيز، مودَعٌ في أخبار أهل العصمة عليهم السّلام، فما الحاجة إلى آثار الكفّار والملاحدة؟».

والجواب عنه: أنّ الحاجة إليها عين الحاجة التي تشاهَد في هذا الكلام بعينه، فقد أُلّف تأليفاً اقترانيّاً منطقيّاً، واستُعملت فيه الموادّ اليقينيّة، لكن غُولِط فيه:

أوّلاً: بأنّ تلك الأصول المنطقيّة بعضُ ما هو مخزونٌ مودَعٌ في الكتاب والسّنّة، ولا طريق إليها إلّا البحث المستقلّ.

وثانياً: إنّ عدم حاجة الكتاب والسّنّة واستغناءهما عن ضميمة تنضمّ إليهما غيرُ عدم حاجة المتمسّك بهما والمتعاطي لهما، وفيه المغالطة، وما مثل هؤلاء إلّا كمثل الطّبيب الباحث عن بدن الإنسان لو ادّعى الاستغناء عن تعلّم العلوم الطّبيعيّة والاجتماعيّة والأدبيّة، لأنّ الجميع متعلّق بالإنسان. أو كمثل الإنسان الجاهل إذا استنكف عن تعلّم العلوم معتذراً أنّ جميع العلوم مودَعة في الفطرة الإنسانيّة.

وثالثاً: إنّ الكتاب والسّنّة هما الدّاعيان إلى التّوسّع في استعمال الطّرق العقلية الصّحيحة (وليست الّا المقدّمات البديهية أو المتّكئة على البديهية)، قال تعالى: ﴿..فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ الزّمر:17-18. إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الكثيرة.

ورابعاً: إنّ الحقّ حقٌّ أينما كان، وكيفما أُصيب، وعن أيّ محلٍّ أُخِذ، ولا يؤثّر فيه إيمانُ حامله وكفره، ولا تقواه وفِسقُه، والإعراض عن الحقّ بغضاً لحامله ليس إلّا تعلّقاً بعصبيّة الجاهليّة التي ذمّها الله سبحانه، وذمّ أهلَها في كتابه العزيز وبلسان رسله عليهم السّلام.

7- وقول بعضهم: «إنّ طريق الاحتياط في الدّين المندوب إليه في الكتاب والسّنّة هو الاقتصارُ على ظواهر الكتاب والسّنّة، والاجتناب عن تعاطي الأصول المنطقيّة والعقليّة، فإنّ فيه التّعرّض للهلاك الدّائم والشّقوة التي لا سعادة بعدها أبداً».

وفيه: أنّ هذا البيان بعينه قد حضرت فيه الأصول المنطقيّة والعقليّة، ولذا فإنّه مشتمل على قياس استثنائي أُخِذت فيه مقدّمات عقليّة متبيّنة عند العقل، ولو لم يكن كتاب ولا سنّة. على أنّ البيان إنّما يتمّ فيمن لا يفي استعداده بفهم الأمور الدّقيقة العقليّة، وأمّا المستعدّ الذي يطيق ذلك فلا دليل من كتاب ولا سنّة ولا عقل على حرمانه من نيل حقائق المعارف التي لا كرامة للإنسان ولا شرافة إلّا بها، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسّنة والعقل جميعاً.

لا تناقض بين المأثور والفلسفة والعرفان

8 - وقول بعضهم: «إنّ طريق السّلف الصّالح كان مبايناً لطريق الفلسفة والعرفان، وكانوا يستغنون بالكتاب والسّنّة عن استعمال الأصول المنطقية والعقلية كالفلاسفة، وعن استعمال طرق الرّياضة كالعرفاء، ثمّ لمّا نُقلت فلسفة اليونان في عصر الخلفاء إلى العربية رام المتكلّمون من المسلمين - وقد كانوا من تبعة القرآن - إلى تطبيق المطالب الفلسفيّة على المعارف القرآنيّة، فتفرّقوا بذلك إلى فرقتَي الأشاعرة والمعتزلة، ثمّ نبغ آخرون في زمان الخلفاء تسمّوا بالصّوفية والعرفاء، كانوا يدّعون كشف الأسرار، والعلم بحقائق القرآن، وكانوا يزعمون أنّهم في غنًى عن الرّجوع إلى أهل العصمة والطّهارة، وبذلك امتاز الفقهاء والشّيعة - وهم المتمسّكون بالمعصومين عليهم السّلام - عنهم، ولم يزل الأمر على ذلك إلى ما يقرب من أواسط القرن الثّالث عشر من الهجرة، وعند ذلك أخذ هؤلاء [يعني الفلاسفة والعرفاء] في التّدليس والتّلبيس وتأويل مقاصد القرآن والحديث إلى ما يوافق المطالب الفلسفيّة والعرفانيّة حتّى اشتبه الأمر على الأكثرين..».

[الجواب]: وليت شعري، أيّ جهة من الجهات الموضوعة في هذا الكلام على كَثرتها تقبل الإصلاح والتّرميم، فقد استظهر الدّاءُ على الدّواء. أمّا ما ذكره من تاريخ المتكلّمين وانحرافهم عن الأئمّة عليهم السّلام، وقَصْدهم إلى تطبيق الفلسفة على القرآن، وانقسامهم بذلك إلى فرقتَي الأشاعرة والمعتزلة، وظهور الصّوفيّة، وزعمهم أنّهم ومتّبعوهم في غنًى عن الكتاب والسّنّة، وبقاء الأمر على هذا الحال، وظهور الفلسفة العرفانيّة في القرن الثّالث عشر، كلّ ذلك ممّا يدفعه التّاريخ القطعي، على أنّ فيه خطأً فاحشاً بين الكلام والفلسفة، فإنّ الفلسفة تبحث بحثاً حقيقيّاً، وتبرهن على مسائل مسلّمة بمقدّمات يقينيّة، والكلام يبحث بحثاً أعمّ من الحقيقي والاعتباري، ويستدلّ على مسائل موضوعة مسلّمة بمقدّمات هي أعمّ من اليقينيّة والمسلّمة، فبين الفنّين أبعد ممّا بين السّماء والأرض، فكيف يُتصوّر أن يروم أهلُ الكلام في كلامهم تطبيق الفلسفة على القرآن؟ على أنّ المتكلّمين لم يزالوا منذ أوّل ناجمٍ نجمَ منهم إلى يومنا هذا في شقاق مع الفلاسفة والعرفاء ".." وأعجب من ذلك كلّه أنّه ذكر بعد ذلك: الفرق بين الكلام والفلسفة بأنّ البحث الكلامي يروم إثبات مسائل المبدأ والمعاد مع مراعاة جانب الدّين، والبحث الفلسفي يروم ذلك من غير أن يعتني بأمر الدّين، ثمّ جعل ذلك دليلاً على كون السّلوك من طريق الأصول المنطقيّة والعقليّة سلوكاً مبايناً لسلوك الدّين، مناقضاً للطّريق المشروع فيه هذا. فزاد في الفساد، فكلّ ذي خبرة يعلم أنّ كلّ مَن ذَكر هذا الفرقَ بين الفَنَّين أراد أن يشير إلى أنّ القياسات المأخوذة في الأبحاث الكلاميّة جدليةٌ مركّبة من مقدّمات مسلّمة (المشهورات والمسلّمات) لكون الاستدلال بها على مسائل مسلّمة، وما أُخذ في الأبحاث الفلسفيّة منها قياسات برهانيّة يراد بها إثبات ما هو الحقّ لا إثبات ما سلّم ثبوتها تسليماً، وهذا غير أن يقال إنّ أحد الطّريقين (طريق الكلام) طريق الدّين، والآخر طريق مباين لطريق الدّين لا يُعتنى به وإنْ كان حقّاً "..".

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

عدنان الحاجي

-

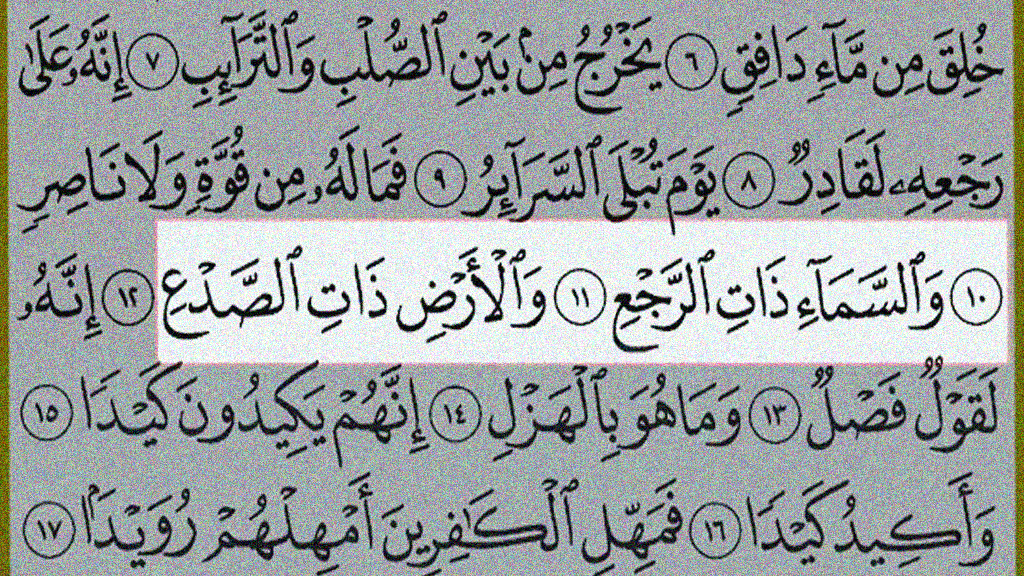

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

الشيخ محمد صنقور

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

معرفة الإنسان في القرآن (13)

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (نكل) في القرآن الكريم

معنى (نكل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

مميّزات الصّيام

مميّزات الصّيام

الأستاذ عبد الوهاب حسين

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الشيخ شفيق جرادي

-

البعث والإحياء بعد الموت

البعث والإحياء بعد الموت

الشيخ محمد جواد مغنية

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

السيد جعفر مرتضى

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

من لركن الدين بغيًا هدما

من لركن الدين بغيًا هدما

الشيخ علي الجشي

-

عروج في محراب الشّهادة

عروج في محراب الشّهادة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

-

الإمام علي عليه السلام شهيد ليلة القدر

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

-

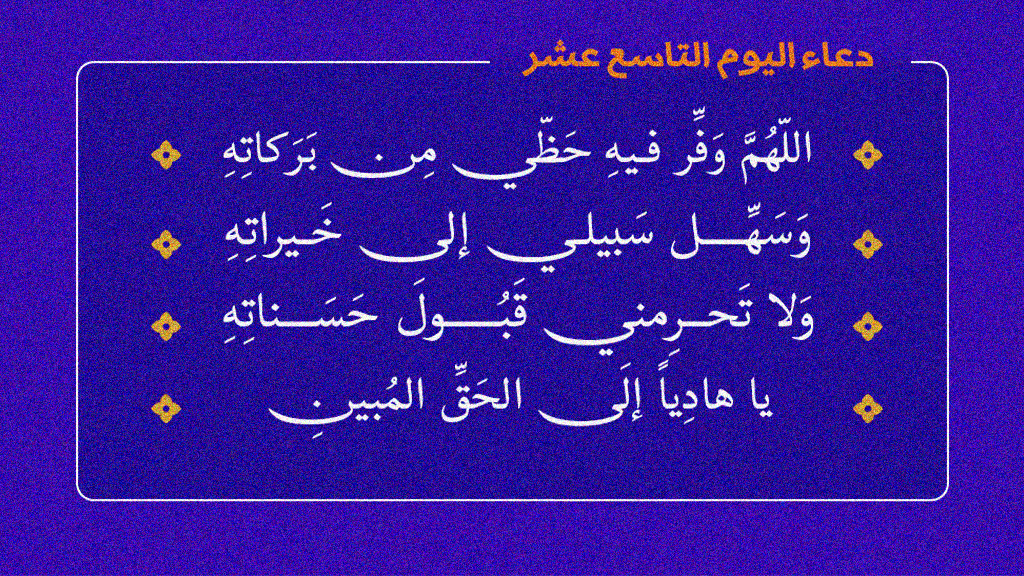

شرح دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

-

من لركن الدين بغيًا هدما

-

عروج في محراب الشّهادة

-

ليلة الجرح

-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق

-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)