علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".عندما تصبح أخلاق الغرب لعبة إيديولوجية

لم يغادر النقاش الفلسفي الذي شهدته الحداثة الغربية المتأخرة، مثلث العقل والدين والأخلاق، رغم ما ابتعثته حضارة التجريد المعرفي من حُجُب لا حصر لها. قد يكون العكس تماماً هو الذي حدث بالفعل، في ما سمي بأزمنة العولمة؛ أي أنَّ الحضارة المشار إليها بتظاهراتها المختلفة كانت شديدة التنوّع، حتى إذا تفجرت الثورة الرقمية والمعلوماتية كتجلٍّ أخير لها، تضاعفت الحاجة لاستحضار سؤالي الأخلاق والدين، ناهيك عن سؤال العقل.

وإذا كان لنا أن نلاحظ مناحي واتجاهات حركة التفلسف في الغرب الآن، فسنجد إلى أي مدى يظهر الديني كعامل مؤثِّر في الظواهر ذات المنشأ الفلسفي. كان العالم الروسي نيقولا برديائيف يقول «إنَّ لليقظات الفلسفية دائماً مصدراً دينياً».

وظلَّ يميل إلى الاعتقاد، حتى في ذروة شيوع النزعات الفلسفية الإلحادية، بأنَّ الفلسفة الحديثة عامة، والفلسفة الألمانية خاصة، هي أشد مسيحية في جوهرها من فلسفة العصر الوسيط، وذلك بسبب موضوعاتها الرئيسية وطبيعة تفكيرها. فلقد نفذت المسيحية ـ بحسب برديائيف ـ إلى ماهية الفكر نفسه منذ فجر العصور الحديثة.

حتى أولئك الذين كانوا يوصفون بالتيار الفلسفي المادي، أكَّدوا على ضرورة الدين باعتباره وظيفة أبدية للروح الإنسانية، وأنَّه يجب على الفلسفة نفسها أن تدخل حظيرة الدين وأن تجعله محوراً لها. الأهم من ذلك، أنَّ الاستعادة الحداثية لمفهوم الأخلاق، بل للأخلاق الكانطية المسيحية تعييناً، إنَّما هي استعادة من باب الوجوب. ثمة في الغرب اليوم، إرهاصات ذات حرارة مرتفعة تدعو إلى مراجعة شاملة للعقلانية الحادة، كمفهوم وكنمط حياة في آن.

من الملاحظات الناقدة لأخلاقيات الحداثة، ما يكشف مساحة التهافت الكبرى التي عصفت بها. وثمة من وجد أنَّ الحضارة الغربية المعاصرة، هي حضارة مركبة ومعقدة يمكن بسطها على أربعة أضلاع: عقلي وقولي ومعرفي وتقني. وهذه الأضلاع وإن قصدت تلبية حاجات الإنسان المختلفة والمتزايدة، فإنها تلحق به وبأخلاقيته أفدح الأضرار بقدر ما تهدِّد إنسانيته بالأفول.

فالجانب العقلي من هذه الحضارة يحرمها من أسباب الترقي في مراتب الأخلاق، والجانب القولي يضيِّق نطاقها ويجمِّد حركتها ويُنقِّص من شأنها. وفيما يخرجها الضلع المعرفي من الممارسة العلمية ويَفصلها عن المعاني الروحية، يؤدي الضلع التقني إلى استبعادها والاستحواذ عليها، كما يحرص على أن يستبدل بها غيرها.

وما ذاك إلاَّ لأنَّ هذه الحضارة حضارة ناقصة عقلاً، وظالمة قولاً، ومتأزمة معرفياً، ومتسلِّطة تقنياً، كما يبيّن الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن. وفي السياق نفسه، فإنّا نوافق ما ذهب إليه في كتابه "سؤال الأخلاق"، من أنَّ حاجة المفكِّر المسلم إلى التأمّل في الممارسة الأخلاقية، باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وذلك لاعتبارات ثلاثة:

الاعتبار الأول، أنَّ الآفات التي تحملها حضارة «العقل» إلى الإنسان، وهي: «النقص» و«الظلم» و«التأزم» و«التسلط»، تُؤذي الإنسان في صميم وجوده الأخلاقي، بما ييأس معه من الصلاح في حاله والفلاح في مآله. إن هذه الآفات لا يمكن أن يخرج منها أهلها بمجرد تصحيحات وتعديلات، يُدخلونها على هذا الجانب أو ذاك من هذه الحضارة المتكاثرة، نظراً لأنَّ التقويمات المحدودة ليست في قوة هذه الآفات الشاملة.

حتى تقدر على محو آثارها وسوءاتها الأخلاقية، ولا أدل على ذلك من أنهم لا يكادون يَفرغون من إجراء هذه الإصلاحات أو تلك، حتى تظهر لهم من تحتها إفسادات أتوها من حيث لا يشعرون، فيقومون إلى إصلاحها، فيجدون مرة أخرى من الإفساد ما وجدوا من ذي قبل.. وهكذا من غير انقطاع. وهذا يعني أنَّ أخلاق السطح لا تنفع في الخروج من آفات العمق، بل لا بد في ذلك من طلب أخلاق العمق..

والاعتبار الثاني، أنَّ العالَم، بلا شك، مقبل على تحوُّل أخلاقي عميق في ظل ما يشهده من تحولات متلاحقة في جميع المناحي الفردية وميادين الحياة المجتمعية؛ وإذا كان لا بد لهذه التحولات المختلفة من أن تُفرِز قيماً ومبادئ ومعايير أخلاقية جديدة، فلا بد من أن يلجأ سادة هذا العالم إلى وضع نظام أخلاقي عالمي جديد، وإن لم يرَ هذا النظام النور إلاَّ بعد الانتهاء من وضع سلسلة من أنظمة عالمية متعددة أخرى؛ اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية وثقافية.

والاعتبار الثالث، أنَّ هناك غياباً كلياً للمساعي التي تعمل على تجديد النظر في الأخلاق الإسلامية، بما يجعل هذا النظر يضاهي الفلسفات الأخلاقية الغربية الحديثة. وهذا الغياب المؤسف لن يزيد المسلمين إلاَّ ضعفاً فوق ضعف، ولا سيما أنهم لا يملكون، على ما يبدو في الأفق القريب، إلاَّ ما انطوى عليه الإسلام من القيم الأخلاقية والمعاني الروحية، لتثبيت وجودهم وقول كلمتهم في الحضارة العالمية المنتظرة.

ما لا يُشك فيه أنَّ الاعتبارات التي وردت في سياق رصد التحولات التي حلّت على العقل الأخلاقي الغربي، تُفضي إلى ضرب من التواصل والتأثير على البنية الأخلاقية للمجتمعات العربية والإسلامية. وتلك مسألة سيكون لها مجال مخصوص من النقاش.

وما لا ريب فيه أن هذه الهندسة المعرفية للأخلاقية الغربية، لا تنأى عن المنطق الناظم لممارستها الأيديولوجية، إذ كما كانت تعبر اللاعقلانية عن نفسها دائماً بوسائل عقلانية، كذلك تمضي اليوم أجهزتها الإيديولوجية في رحلة السيطرة والاستحواذ.

وهكذا تروح الممارسة الإيديولوجية للعقل الأداتي الغربي، لتضفي رداء المعقولية على ما ليس معقولاً، مثلما تضفي رداء اللامعقولية على ما هو معقول، عبر تشويهه وتزييفه وبالتالي تحويله ليتخذ الوجهة التي تتوخاها. ذلك ما نجده لدى قراءة المشهد الإجمالي لزمن الحداثة وما بعدها، وهو ما سبق وبيّنته عالمة الاجتماع الألمانية حنّة أرندت، حين عبّرت عن ذلك بكلمات تكتظ بالمرارة وهي توصِّف أحوال المجتمع الغربي الحديث ومساجلاته.

لقد لاحظت أن مسلك ومحاجّات الأطراف المختلفة في صراعات المصالح، لا تتميز أبداً بنزعتها "العقلانية". ومن المؤسف أن الواقع قد أتى على الدوام ليكذب كافة الآمال التي عقدت على وجود "المتنورين الذين يعرفون مصالحهم" بالمعنى الحرفي للتعبير، كما بالمعنى الأكثر تعقيداً له. فالتجربة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أن تنور المرء يقف على الدوام ضد طبيعته كصاحب مصلحة.

لكن انتصار المصلحة على العقلانية، يعني في حقيقة الأمر أن المؤسسة الإيديولوجية أفلحت في مشروعها، وإن لم تفلح في إضفاء الشرعية عليه. لقد سعى بعض نقاد الأخلاق السياسية للحداثة، إلى دحض الفكرة الفلسفية القائلة إن الناس يتحركون بشكل عقلاني. ويفكرون بمصالحهم بشكل منطقي عندما ينخرطون في العمل السياسي أو يتجمهرون أو يتظاهرون، ثم جاءت الوقائع لكي تقلب الأمور رأساً على عقب. لقد صدمت المفكرين الاشتراكيين، لأنها كانت مضادة تماماً لأطروحاتهم، لا سيما لجهة تركز هذه الأطروحات على العوامل اللاّعقلانية في تسيير الجماهير. فرغم غرائزها الثورية الظاهرية، يرى هؤلاء أن الجماهير تظل محافظة جداً، ذلك أنها تعيد دائماً ما كانت قد دمرته سابقاً.

أياً تكن الأوعية السياسية والأخلاقية والدينية التي تتخذها العقلانية الغربية حجة لها، لتبلغ مقاصدها، فإن هذه الأوعية لا تعدو أن تكون في حقيقتها طرائق ومناهج محكومة على الدوام بالتحول. فالثابت في رغبة الجهاز الإيديولوجي الذي يقود السلطة المعرفية في الغرب هو سعيه الدائم إلى إبداع نظام خاص يلبي مقتضيات وشروط مصالحه القريبة والبعيدة.

فإذا كان الوعاء الديني في غرب ما قبل الحداثة قد شكل القاعدة المتسامية لتبرير القيام بما تقتضيه المصلحة، فإن فعالياته ستأخذ في الهبوط والانكفاء، ثم ستعيد إنتاج نفسها على نشأة ثانية. ذلك ما أشار إليه الباحث الإنكليزي ديلمان، حين لاحظ كيف أن السياسة حلت محل الدين، لكنها استعارت منه الخصائص النفسية ذاتها، حيث أصبحت السياسة ديناً معلمناً بامتياز.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

عدنان الحاجي

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

الشيخ محمد صنقور

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

معرفة الإنسان في القرآن (13)

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (نكل) في القرآن الكريم

معنى (نكل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

مميّزات الصّيام

مميّزات الصّيام

الأستاذ عبد الوهاب حسين

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الشيخ شفيق جرادي

-

البعث والإحياء بعد الموت

البعث والإحياء بعد الموت

الشيخ محمد جواد مغنية

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

السيد جعفر مرتضى

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

من لركن الدين بغيًا هدما

من لركن الدين بغيًا هدما

الشيخ علي الجشي

-

عروج في محراب الشّهادة

عروج في محراب الشّهادة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

-

الإمام علي عليه السلام شهيد ليلة القدر

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

-

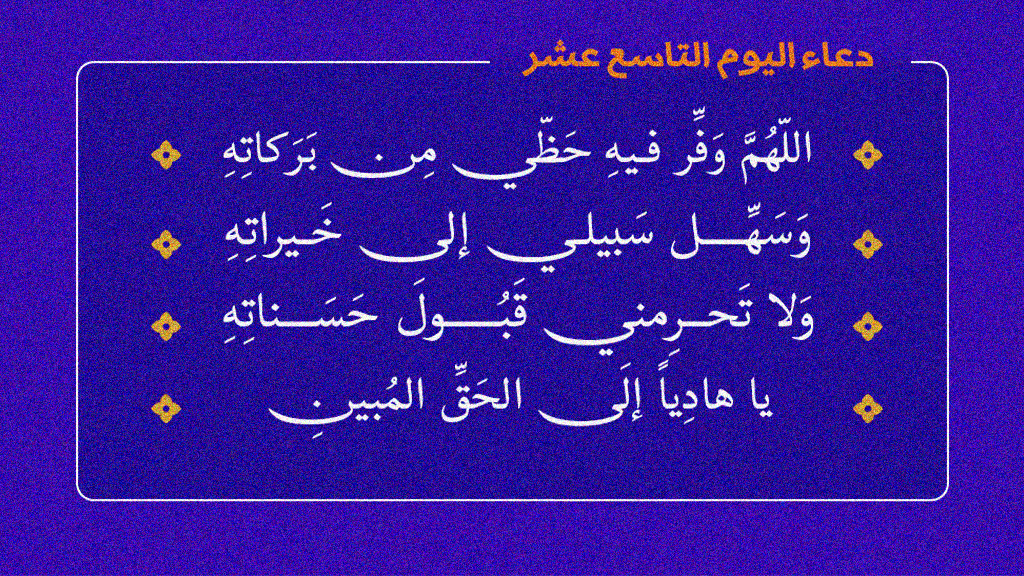

شرح دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

-

من لركن الدين بغيًا هدما

-

عروج في محراب الشّهادة

-

ليلة الجرح

-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق

-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)