علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".بصدد التنظير لقول عربي مستحدث في نقد الاستغراب (2)

في زحام الحداثة الفائضة التي نعبر تداعياتها اليوم لا ينفك المشهد يظهر على النشأة نفسها. ولكن مع فارق جوهري، هو أن السواد الأعظم من النخب يغيِّبون سؤال التنظير، بل ويستغربونه كما لو كان سؤالًا فائضاً عن الحاجة.

التنظير النقدي لثنائية الاستغراب والاستشراق

التنظير النقدي لثنائية الاستغراب والاستشراق يقتضي العناية بخمسة حقول معرفية:

أولاً: حقل فهم الغرب. ويقوم على استقراء ابستمولوجي تاريخي للمكونات التأسيسية للحضارة الغربية الحديثة وآليات نشوئها وتطورها منذ نهاية العصر الوسيط إلى ما عرف بعصري النهضة والتنوير ناهيك عن الحداثة بأحقابها وتطوراتها اللَّاحقة.

ثانياً: حقل نقد الغرب لنفسه، ويعني بدرس الآثار الفكرية والمعرفية للتيارات والمدارس والمناهج التي أطلقت مسار النقد الذاتي في ميادين الفلسفة وعلم الاجتماع واللاهوت والفكر السياسي.

ثالثاً: حقل الاستشراق (أو علم تعريف الغرب للشرق). وهو حقل مفصلي في الدرس الاستغرابي. يهدف هذا الحقل إعادة قراءة الاستشراق في معارفه وأبحاثه وظروف نشأته وبيان مقاصده المعرفية وتوظيفاته الإيديولوجية قديماً وحديثاً.

رابعاً: حقل الاستغراب السلبي، وغايته نقد ظاهرة التبعية الفكرية من خلال دراسة أعمال الباحثين والمفكرين والأكاديميين في العالمين العربي والإسلامي، لا سيما وأن أولئك تماهوا مع المنهج الاستشراقي وأنتجوا منظومات تفكير انتهت إلى كونها نسخة محلية عن صياغات العقل الغربي الكولونيالي للشرق.

خامساً: حقل التنظير، وغايته توليد المفاهيم الأفكار والنظريات من داخل الحقول التي يتشكل منها النظام المعرفي لعلم الاستغراب.

من الاستغراب السلبي والاستغراب الخلَّاق

في عالم المفاهيم يصبح الكلام على «مصطلح الاستغراب» أكثر تعقيداً. ومرجع الأمر إلى فرادته وخصوصيته، وإلى حداثة دخوله مجال المداولة في الفكر الإسلامي والمشرقي المعاصر. ربما لهذه الدواعي لم يتحول هذا المصطلح بعد إلى مفهوم، وبالتالي إلى منظومة معرفية. ذلك على الرغم من المجهودات الوازنة التي بذلها مفكرون عرب ومسلمون من أجل تظهير علم معاصر يُعنى بمعرفة الغرب وفهمه ومعاينته بالملاحظة والنقد، ويكون بالتالي نظيراً كفوءاً لعلم الاستشراق. فلكي يتخذ المصطلح مكانته كواحد من مفاتيح المعرفة في العالم الإسلامي، وَجَبَ أن تتوفر له بيئات راعية، ونخب مدركة، في إطار مشروع حضاري عربي متكامل.

لكن واقع الحال اليوم، يفيد بأنّ ثمة بيئات مترامية الأطراف من هذه النخب لم تفارق مباغتات الحداثة الغربية إن على صعيد إعادة إنتاج المفاهيم أو في فضاء تكنولوجيا المعرفة. وتلك حالة سارية لا تزال تُعرِبُ عن نفسها في المجتمعات المشرقية والإسلامية بوجوهٍ شتى:

ـ وجه يتماهى مع الحداثة ومنجزاتها تماهياً تمامياً لا محل فيه لمساءلة أو نقد. وهو ما تبرز ظواهره على أتمِّ صُوَرِها في تأسيسات الاستشراق، وسيرورة حضوره التاريخي داخل المجتمعات العربية والإسلامية.

لم يساورنا الشك لحظة، من أن تحويل الاستغراب إلى حدث فكري، هو مشروع معرفي وإحيائي ذي بعد أنطو- تاريخي يستلزم جهداً ضخماً يطابق الغاية التي طرحت من أجلها.

إذا كان «الاستغراب» يعني «علم معرفة الغرب»، فمن أولى مقتضياته السعي إلى تظهير فهم الغرب من خلال التعرُّف على مناهجه وأبنيته الفكرية والثقافية والأيديولوجية، وإعادة قراءتها بروح نقدية عارفة. وعليه تقوم دراسة الاستغراب على خمس ضرورات:

1- ضرورة تاريخية، أوجبتها التحولات الحضارية التي حدثت في مستهل القرن الحادي والعشرين. حيث بدا بوضوح لا يقبل الريب، أن حضور الإسلام عقيدة وثقافة وقيماً أخلاقية لم يعد في نهايات القرن المنصرم مجرد حالة افتراضية، وإنما هو حضور له فاعلية استثنائية في رسم الاتجاهات الأساسية لراهن الحضارة الإنسانية ومستقبلها.

2- ضرورة توحيدية، ويفترضها التشظِّي الذي يعصف بالبلاد والمجتمعات الإسلامية ويجعل نُخبها ومثقفيها ومكوّناتها الاجتماعية، أشبه بمستوطنات مغلقة. وَتَبَعاً لهذا التشظّي وكحاصل له، تنحدر هموم الأمة إلى المراتب الدنيا من اهتماماتها.

3- ضرورة تنظيرية، وتتأتى من الحاجة إلى استيلاد مفاهيم ونظريات ومعارف من شأنها تحفيز منتديات التفكير، وتنمية حركة النقاش والسجال والنقد.. وإلى ذلك كذلك، الحاجة إلى تسييل حركة الفكر العالمي من خلال التعريب والترجمة والنقد، وعلى نحو يسهم في تفعيل مشتغلات الفكر العربي الإسلامي المعاصر وإقامتها على نصاب الحيوية والجِدَّة.

4- ضرورة معرفيّة، وتنطلق من أهمية لمنطقة جاذبية تتداول فيها نخب المجتمعات الغربية والإسلامية الأفكار والمعارف، وتمتد عبرها خطوط التواصل والتعرف في ما بينها.

5- ضرورة نقدية: ثمة أربعة عوامل تستحثّ على تفعيل التنظير النقدي بوجهيه الذاتي (العربي- الإسلامي) والآخَري (الغرب):

العامل الأول: وجوب تفكيك اللَّبس الذي تراكم في الوعي الإسلامي على امتداد أجيال من المتاخمة والاحتدام مع مواريث الحداثة الغربية بوجهيها المعرفي والكولونيالي. في سياق هذه المهمة يحدونا الأمل إلى بلورة نظرية معرفة ترسي قواعد فهم جديدة للأسس والتصورات التي يقوم عليها العقل الغربي، وهو الأمر الذي يفتح باب الإجابة على التساؤل عما لو تيسَّر لنا أن نكوِّن فهماً صائباً عن غربٍ أنتج شتى أنواع الفنون والقيم والأفكار، وجاءنا في الوقت عينه بما لا حصر له من صنوف العنف والغزو والحروب المستدامة.

العامل الثاني: جلاء حقيقة أن لمعارف الغرب حواضن في المجتمعات العربية والإسلامية تتلقى تلك المعارف وترعاها، ثم لتعيد إنتاجها على النحو الذي يريده لها العقل الغربي نفسه. بيان ذلك أن هذا الأخير، يجد لدى نخب تاريخية واسعة في مجتمعاتنا من يتماهى معه في خطبته ومنطقه، أو أن يمتثل إلى معارفه المستحدثة. هذا حال من جاز أن يُنظر إليهم وهم على نصاب «الاستغراب السلبي». فما نعنيه بهذا النوع من الاستغراب، هو ناتج تفاعل مركّب بين دهشة العربي المسلم بحداثة الغرب ومنجزاتها من جهة، وطريقة تعامله معها من جهة أخرى. فبنتيجة هذا التركيب على الإجمال، بدا هذا «المستغرِب» في حالة استلاب وتبعية لمنظومة الغرب وخصوصياتها، وتالياً كامتداد محلي لها. أما حاصل الأمر، فكان أدنى إلى استيطان معرفي لا يفتأ يستعيد أسئلة الغرب وأجوبته على نحو الإذعان والتسليم. ولسنا نغالي لو قلنا إن الاستغراب السلبي الذي نقصده لوصف أحوال شطر وازن من مثقفي العالم الإسلامي، هو فكر أنتجته الدهشة، ووسَّعته الترجمة، ورسَّخته الهيمنة، ثم لترتضيه نخب وازنة من مجتمعاتنا فتتخذه سبيلاً لفهم ذاتها وفهم غيرها، فضلاً عن فهم العالم من حولها في الآن عينه.

العامل الثالث: وضع منظومة معرفية تفضي إلى تسييل المعارف والمفاهيم الإسلامية ضمن تعرُّف خلاَّق لا تشوبه التباسات ثقافة الاستشراق وعيوبها. وما من ريب في أن الداعي إلى هذا التعرف تجاوز الانسداد الحضاري الذي لا نزال نعيش تداعياته وآثاره على امتداد خمسة قرون خلت من ولادة الحداثة. كما تستهدف هذه المنظومة اجتياز الموانع التاريخية التي تركها مسار الحداثة الغربية عندما أنشأ الاستغراب الإسلامي على هَدْي كلماته ورؤاه من دون أن يُحِلَّ فيه ما هو بنَّاء في نهضته وحداثته. فكانت الحصيلة أن بلغ به الحال حدّاً صار فيه مستغرِباً كل ما له صلة بعالم المفاهيم والأفكار وما أنجزته تقنيات ما بعد الحداثة من صناعات مذهلة.

العامل الرابع: ومقتضاه إجراء تحويل جوهري في فضاء التناظر المعرفي بين الإسلام والغرب. قوام هذا التحويل، تفكيك التبعية التفكيرية للغرب ومناظرته على أرض التضاد الإيجابي. الأمر الذي يقيم الاستغراب الخلَّاق على نشأة معاكسة للمسار والمحتوى والغايات التي أرادها له المستشرقون عن سابق تصور وتصميم. وبسبب من الوعي الإمبريالي المبثوث في عالمنا العربي أن الشرق ظل شاهداً براَّنياً على عقل الغرب، ونظيره الضعيف والتابع في آن. حتى أن كثيرين من الدارسين الغربيين لم يروا إلى الحركات الفكرية في الشرق إلا كظلٍّ صامتٍ ينتظر من يهبه الحركة والحياة. الأمر الذي أدى إلى حضور المستشرق الغربي حضوراً بيِّناً في إعادة تشكيل وعي الشرق وثقافته وفي طريقة تفكيره حيال نفسه وحيال الغرب في آن. وكل ذلك جرى في مقابل غياب همّ الشرق في فكر المستغربِ العربي المثقل بوعثاء الحداثة وضوضائها. ولأن الاستغراب بهذا المعنى والمسار، صار الوجه الآخر للاستشراق، فقد أضاعت الأنتلجنسيا الإسلامية ماهيتها وهويتها وسمْتَها الخاص، فإذا هي مستلبة أو قاصرة، بل وغير قادرة على إنتاج فهم مطابق لروح الزمن الذي تعبره، لا بإزاء نفسها ولا بإزاء الآخر.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

محمود حيدر

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

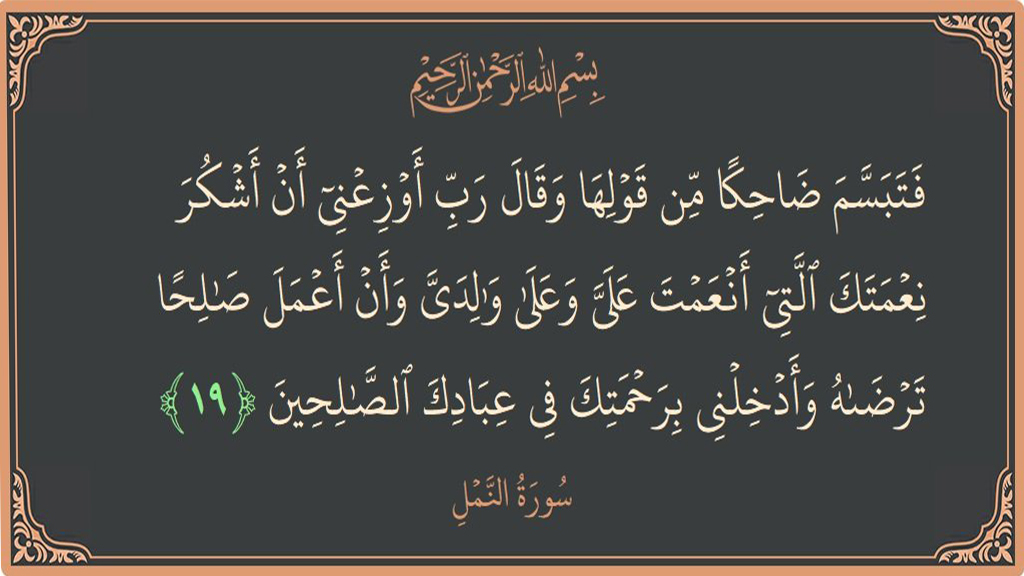

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)