قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمأخلاق أمة بني إسرائيل

السيد محمد حسين الطباطبائي ..

أكثر الأمم الماضية قصة في القرآن أمة بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء ذكرًا فيه موسى بن عمران (عليهما السلام)، فقد ذكر اسمه في القرآن، في مائة وستة وثلاثين موضعًا ضعف ما ذكر إبراهيم (عليه السلام) الذي هو أكثر الأنبياء ذكرًا بعد موسى، فقد ذكر في تسعة وستين موضعًا على ما قيل فيهما، والوجه الظاهر فيه أن الإسلام هو الدين الحنيف المبني على التوحيد الذي أسس أساسه إبراهيم (عليه السلام) وأتمه الله سبحانه وأكمله لنبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قال تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ } [الحج: 78] ، وبنو إسرائيل أكثر الأمم لجاجًا وخصامًا، وأبعدهم من الانقياد للحق، كما أنه كان كفار العرب الذين ابتلي بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على هذه الصفة، فقد آل الأمر إلى أن نزل فيهم: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 6].

ولا ترى رذيلة من رذائل بني إسرائيل في قسوتهم وجفوتهم مما ذكره القرآن إلا وهو موجود فيهم، وكيف كان فأنت إذا تأملت قصص بني إسرائيل المذكورة في القرآن، وأمعنت فيها، وما فيها من أسرار أخلاقهم وجدت أنهم كانوا قومًا غائرين في المادة مكبين على ما يعطيه الحس من لذائذ الحياة الصورية، فقد كانت هذه الأمة لا تؤمن بما وراء الحس، ولا تنقاد إلا إلى اللذة والكمال المادي، وهم اليوم كذلك.

وهذا الشأن هو الذي صير عقلهم وإرادتهم تحت انقياد الحس والمادة، لا يعقلون إلا ما يجوزانه، ولا يريدون إلا ما يرخصان لهم ذلك فانقياد الحس يوجب لهم أن لا يقبلوا قولًا إلا إذا دل عليه الحس، وإن كان حقًّا وانقياد المادة اقتضى فيهم أن يقبلوا كل ما يريده أو يستحسنه لهم كبراؤهم ممن أوتي جمال المادة، وزخرف الحياة وإن لم يكن حقًّا، فأنتج ذلك فيهم التناقض قولًا وفعلًا، فهم يذمون كل اتباع باسم أنه تقليد وإن كان مما ينبغي إذا كان بعيدًا من حسهم، ويمدحون كل اتباع باسم أنه حظ الحياة، وإن كان مما لا ينبغي إذا كان ملائمًا لهوساتهم المادية، وقد ساعدهم على ذلك وأعانهم عليه مكثهم الممتد وقطونهم الطويل بمصر تحت استذلال المصريين، واسترقاقهم، وتعذيبهم، {سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ } [البقرة: 49].

وبالجملة فكانوا لذلك صعبة الانقياد لما يأمرهم به أنبياؤهم، والربانيون من علمائهم مما فيه صلاح معاشهم ومعادهم تذكر في ذلك مواقفهم مع موسى وغيره وسريعة اللحوق إلى ما يدعوهم المغرضون والمستكبرون منهم.

وقد ابتليت الحقيقة والحق اليوم بمثل هذه البلية بالمدنية المادية التي أتحفها إليها عالم الغرب، فهي مبنية على قاعدة الحس والمادة، فلا يقبل دليل فيما بعد عن الحس ولا يسأل عن دليل فيما تضمن لذة مادية حسية، فأوجب ذلك إبطال الغريزة الإنسانية في أحكامها، وارتحال المعارف العالية والأخلاق الفاضلة من بيننا فصار يهدد الإنسانية بالانهدام، وجامعة البشر بأشد الفساد وليعلمن نبأه بعد حين.

واستيفاء البحث في الأخلاق ينتج خلاف ذلك، فما كل دليل بمطلوب، وما كل تقليد بمذموم، بيان ذلك: أن النوع الإنساني بما أنه إنسان إنما يسير إلى كماله الحيوي بأفعاله الإرادية المتوقفة على الفكر والإرادة منه مستحيلة التحقق إلا عن فكر، فالفكر هو الأساس الوحيد الذي يبتني عليه الكمال الوجودي الضروري فلا بد للإنسان من تصديقات عملية أو نظرية يرتبط بها كماله الوجودي ارتباطًا بلا واسطة أو بواسطة، وهي القضايا التي نعلل بها أفعالنا الفردية أو الاجتماعية أو نحضرها في أذهاننا، ثم نحصلها في الخارج بأفعالنا.

ثم إن في غريزة الإنسان أن يبحث عن علل ما يجده من الحوادث، أو يهجم إلى ذهنه من المعلومات، فلا يصدر عنه فعل يريد به إيجاد ما حضر في ذهنه في الخارج إلا إذا حضر في ذهنه علته الموجبة، ولا يقبل تصديقًا نظريًّا إلا إذا اتكأ على التصديق بعلته بنحو، وهذا شأن الإنسان لا يتخطاه البتة، ولو عثرنا في موارد على ما يلوح منه خلاف ذلك فبالتأمل والإمعان تنحل الشبهة، ويظهر البحث عن العلة، والركون والطمأنينة إليها فطري، والفطرة لا تختلف ولا يتخلف فعلها، وهذا يؤدي بالإنسان إلى ما فوق طاقته من العمل الفكري والفعل المتفرع عليه لسعة الاحتياج الطبيعي، بحيث لا يقدر الإنسان الواحد إلى رفعه معتمدًا على نفسه ومتكئًا إلى قوة طبيعته الشخصية فاحتالت الفطرة إلى بعثه نحو الاجتماع وهو المدينة والحضارة ووزعت أبواب الحاجة الحيوية بين أفراد الاجتماع، ووكل بكل باب من أبوابها طائفة كأعضاء الحيوان في تكاليفها المختلفة المجتمعة فائدتها وعائدتها في نفسه، ولا تزال الحوائج الإنسانية تزداد كمية واتساعًا وتنشعب الفنون والصناعات والعلوم، ويتربى عند ذلك الأخصائيون من العلماء والصناع، فكثير من العلوم والصناعات كانت علمًا أو صنعة واحدة يقوم بأمرها الواحد من الناس، واليوم نرى كل باب من أبوابه علمًا أو علومًا أو صنعة أو صنائع، كالطب المعدود قديمًا فنًّا واحدًا من فروع الطبيعيات وهو اليوم فنون لا يقوم الواحد من العلماء الأخصائيين بأزيد من أمر فن واحد منها.

وهذا يدعو الإنسان بالإلهام الفطري، أن يستقل بما يخصه من الشغل الإنساني في البحث عن علته ويتبع في غيره من يعتمد على خبرته ومهارته.

فبناء العقلاء من أفراد الاجتماع على الرجوع إلى أهل الخبرة وحقيقة هذا الاتباع، والتقليد المصطلح والركون إلى الدليل الإجمالي فيما ليس في وسع الإنسان أن ينال دليل تفاصيله كما أنه مفطور على الاستقلال بالبحث عن دليله التفصيلي فيما يسعه أن ينال تفصيل علته ودليله، وملاك الأمر كله أن الإنسان لا يركن إلى غير العلم، فمن الواجب عند الفطرة الاجتهاد، وهو الاستقلال في البحث عن العلة فيما يسعه ذلك والتقليد وهو الاتباع ورجوع الجاهل إلى العالم فيما لا يسعه ذلك، ولما استحال أن يوجد فرد من هذا النوع الإنساني مستقلًّا بنفسه قائمًا بجميع شؤون الأصل الذي تتكئ عليه الحياة استحال أن يوجد فرد من الإنسان من غير اتباع وتقليد، ومن ادعى خلاف ذلك أو ظن من نفسه أنه غير مقلد في حياته فقد سفه نفسه.

نعم : التقليد فيما للإنسان أن ينال علته وسببه كالاجتهاد فيما ليس له الورود عليه والنيل منه، من الرذائل التي هي من مهلكات الاجتماع، ومفنيات المدنية الفاضلة ولا يجوز الاتباع المحض إلا في الله سبحانه لأنه السبب الذي إليه تنتهي الأسباب.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

عدنان الحاجي

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

الشيخ محمد صنقور

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

معرفة الإنسان في القرآن (13)

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (نكل) في القرآن الكريم

معنى (نكل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

مميّزات الصّيام

مميّزات الصّيام

الأستاذ عبد الوهاب حسين

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الشيخ شفيق جرادي

-

البعث والإحياء بعد الموت

البعث والإحياء بعد الموت

الشيخ محمد جواد مغنية

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

السيد جعفر مرتضى

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

من لركن الدين بغيًا هدما

من لركن الدين بغيًا هدما

الشيخ علي الجشي

-

عروج في محراب الشّهادة

عروج في محراب الشّهادة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

-

الإمام علي عليه السلام شهيد ليلة القدر

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

-

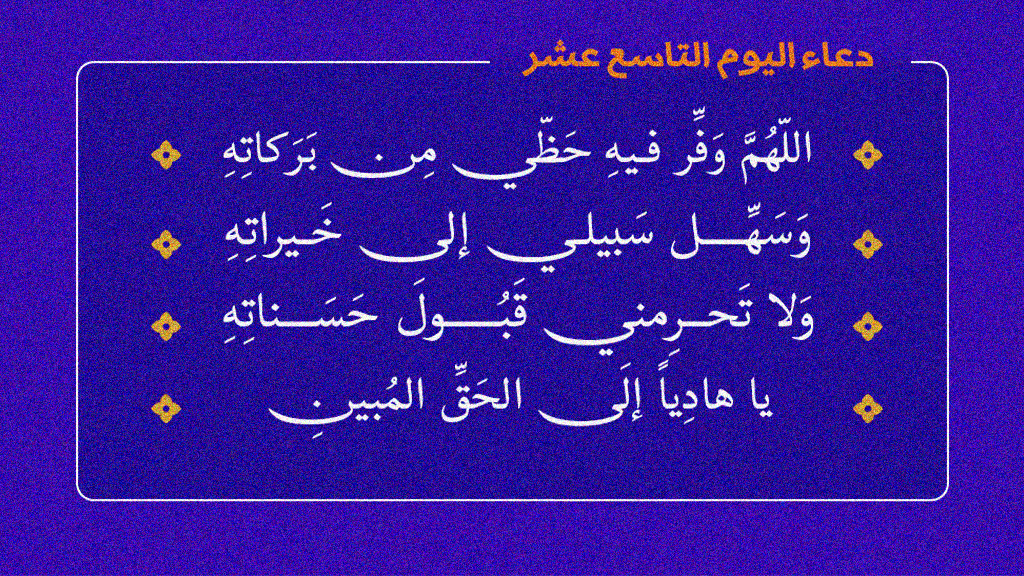

شرح دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

-

من لركن الدين بغيًا هدما

-

عروج في محراب الشّهادة

-

ليلة الجرح

-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق

-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)