قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيملَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

السيد محمد حسين الطباطبائي

قوله تعالى (الرعد/11): ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾.

ظاهر السياق أن الضمائر الأربع في ﴿لَهُ﴾، و﴿يَدَيْهِ﴾، و﴿خَلْفِهِ﴾، و﴿يَحْفَظُونَهُ﴾ مرجعها واحد... ولا مرجع يَصلح لها جميعاً إلا ما في الآية السابقة؛ أعني (الاسم) الموصول في قوله تعالى (الرعد/10): ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ..﴾

فهذا الإنسان الذي يعلم به الله سبحانه في جميع أحواله، هو الذي له «مُعَقِّبات» من بين يديه ومن خلفه. وتعقيبُ الشيء إنما يكون بالمجيء بعده والإتيان من عَقِبه.

فتوصيف «المعقّبات» بقوله: ﴿..مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ..﴾ إنما يُتصوّر [فقط] إذا كان سائراً في طريق، ثمّ طافت عليه «المعقّبات» حوله.

وقد أخبر سبحانه عن كون الإنسان سائراً هذا السير بقوله (الانشقاق/6): ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾.

وفي معناه سائر الآيات الدالة على رجوعه إلى ربّه، كقوله سبحانه (يس/83): ﴿..وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وقوله (العنكبوت/21): ﴿..وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾.

معنى «ما بين يدَي الإنسان وما خَلْفه»

1) إن للإنسان وهو سائرٌ إلى ربه «معقّبات» تراقبه من بين يديه ومِن خلفه.

2) من المعلوم أن الإنسان ليس هو هذا الهيكل الجسمانيّ والبدن الماديّ فحسب، بل هو موجود تركّب من نفْس وبدن، والعمدة في ما يرجع إليه من الشؤون هي نفْسُه؛ فلها الشعور والإرادة، وإليها يتوجّه الأمر والنهي، وبها يقوم الثواب والعقاب، والراحة والألم والسعادة والشقاء، وعنها يصدر صالح الأعمال وطالحها، وإليها يُنسب الإيمان والكفر، وإنْ كان البدن كالآلة التي يُتوسّل بها في مقاصدها ومآربها.

وعلى هذا، يتّسع معنى ما بين يدَي الإنسان وما خلفه فيعمّ:

- الأمور الجسمانية والروحية جميعاً. فجميع الأجسام والجسمانيات التي تحيط بجسم الإنسان مدى حياته، بعضها واقعة أمامه وبين يديه، وبعضها واقعة خلفه.

- وكذلك جميع المراحل النفسانية التي يقطعها الإنسان في مسيره إلى ربّه، والحالات الروحية التي (تعتريه) ويتقلّب فيها من قرب وبُعد، وغير ذلك.

- والسعادة والشقاء، والأعمال الصالحة والطالحة وما ادّخر لها من الثواب والعقاب، كلّ ذلك واقعٌ خلف الإنسان أو بين يديه... ولهذه «المعقّبات» التي ذكرها الله سبحانه شأن فيها؛ بما أن لها تعلّقاً بالإنسان.

لماذا «الحِفظ من أمر الله»؟!

والإنسان - الذي وصفه الله بأنه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً - لا يقدر على حفظ شيءٍ من نفسه ولا آثار نفسه الحاضرة عنده والغائبة عنه، وإنما يحفظها له الله سبحانه. قال تعالى: (الشورى/6): ﴿..اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ..﴾، وقال (سبأ/21): ﴿..وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾.

وقال يذكر الوسائط في هذا الأمر (الانفطار/10): ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾.

فلولا حِفظه تعالى إيّاها بهذه الوسائط التي سمّاها «حافظين» تارة و«معقّبات» أخرى، لَشَمِلها الفناء من جهاتها، وأسرع إليها الهلاك من بين أيديها ومن خلفها.

وكما أنّ حِفظها بأمر من الله عزّ شأنه، كذلك فناؤها وهلاكها وفسادها بأمر من الله؛ لأن الملْكَ لله لا يدبّر أمره ولا يتصرّف فيه، إلا هو سبحانه.

والملائكة أيضاً، إنما يعملون ما يعملون بأمره. قال تعالى (النحل/2): ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ..﴾. وقال (الأنبياء/27): ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾.

ومن هنا يظهر أن هذه المعقّبات الحُفّاظ كما يحفظون ما يحفظون بأمر الله، كذلك يحفظونه من أمر الله... فإن جانب الفناء والهلاك و(الضياع) والفساد بأمر الله، كما أن جانب البقاء والاستقامة والصحّة بأمر الله... فلا يدوم مركّب جسمانيّ إلا بأمر الله، ولا ينحلّ تركيبه إلا بأمر الله، ولا تثبت حالة روحية أو عمل أو أثر عمل إلا بأمرٍ من الله، كما أنه لا (يُصيبه) الحَبْط ولا يطرأ عليه الزوال إلا بأمرٍ من الله، فالأمر كلّه لله وإليه يرجع الأمر كلّه.

وعلى هذا، فهذه المعقّبات كما يحفظونه بأمر الله، كذلك يحفظونه من أمر الله. وعلى هذا ينبغي أن يُحمَل قوله في الآية المبحوث عنها: ﴿..يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ..﴾.

المراد من «التغيير» في الآية

وبما تقدّم، يظهر وجه اتّصال قوله تعالى: ﴿..إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ..﴾ بما تقدّم من الآية، وأنه في موضع التعليل لقوله: ﴿..يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ..﴾. والمعنى:

أنه تعالى إنما جعل هذه المعقّبات ووكّلها بالإنسان يحفظونه بأمره من أمره، ويمنعونه من أن يهلك أو يتغيّر في شيءٍ ممّا هو عليه، لأنّ سنّته جرتْ أن لا يغيّر ما بقومٍ من الأحوال حتّى يغيروا ما بأنفسهم من الحالات الروحية... كأنْ يُغيّروا الشكر إلى الكفر، والطاعة إلى المعصية، والإيمان إلى الشرك؛ فيغيّر اللهُ النعمة إلى النقمة، والهداية إلى الإضلال، والسعادة إلى الشقاء، وهكذا.

والآية، أعني قوله: ﴿.. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ..﴾ تدلّ بالجملة على أن الله قضى قضاءً حتمَ بنوعٍ من التلازم بين النِّعم الموهوبة من عنده للإنسان، وبين الحالات النفسية الراجعة إلى الإنسان، الجارية على استقامة الفطرة.

فلو جرى قومٌ على استقامة الفطرة وآمنوا بالله وعملوا صالحاً أعقبَهم نِعَمَ الدنيا والآخرة، كما قال (الأعراف/96): ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا..﴾. و(هذه) الحال ثابتة فيهم دائمة عليهم ما داموا على حالهم في أنفسهم، فإذا غيّروا حالهم في أنفسهم غيّر الله سبحانه حالهم الخارجية بتغيير النِّعَم نقماً.

ومن الممكن أن يُستفاد من الآية العموم، وهو أن بين حالات الإنسان النفسية وبين الأوضاع الخارجية نوعُ تَلازم، سواء كان ذلك في جانب الخير أو الشرّ.

فلو كان القوم على الإيمان والطاعة وشُكر النعمة عمّهم الله بِنِعَمه الظاهرة والباطنة، ودام ذلك عليهم حتى يغيّروا فيكفروا ويفسقوا، فيُغيّر الله نِعَمه نقماً، ويدوم ذلك عليهم حتّى يغيّروا فيؤمنوا ويطيعوا ويشكروا، فيغيّر الله نِقَمه نِعَماً، وهكذا... ولكنْ ظاهر السياق لا يساعد عليه، وخاصّة ما تعقّبه من قوله: ﴿.. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ..﴾، فإنه أصدق شاهد على أنه يَصِف معنى تغييره تعالى ما بقوم حتّى يغيّروا، فالتغيير لمّا كان إلى السيّئة، كان الأصل - أعني ﴿مَا بِقَوْمٍ﴾ - لا يُراد به إلا الحسنة، (فتأمّل).

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

عدنان الحاجي

-

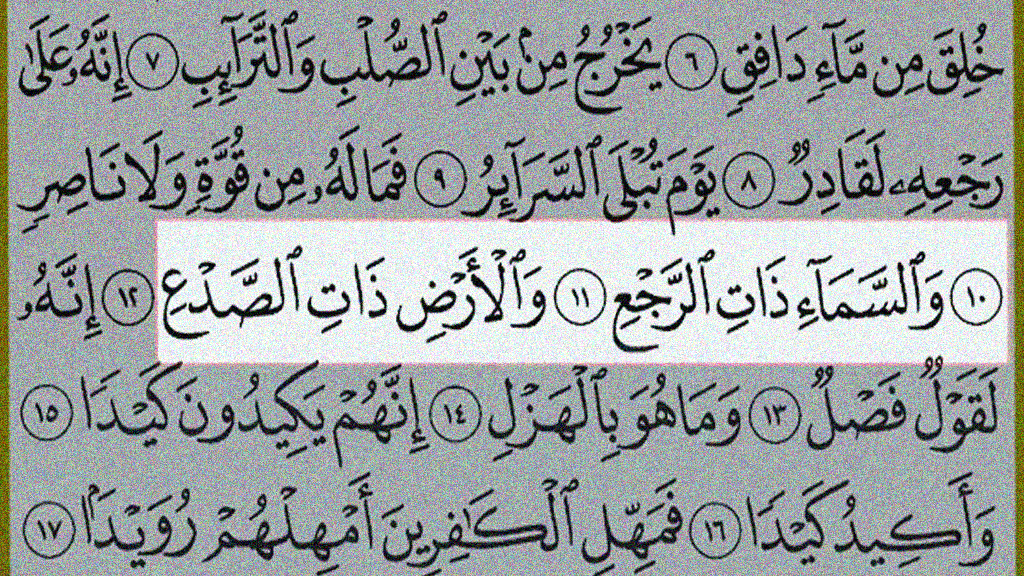

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

الشيخ محمد صنقور

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

معرفة الإنسان في القرآن (13)

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (نكل) في القرآن الكريم

معنى (نكل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

مميّزات الصّيام

مميّزات الصّيام

الأستاذ عبد الوهاب حسين

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الشيخ شفيق جرادي

-

البعث والإحياء بعد الموت

البعث والإحياء بعد الموت

الشيخ محمد جواد مغنية

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

السيد جعفر مرتضى

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

من لركن الدين بغيًا هدما

من لركن الدين بغيًا هدما

الشيخ علي الجشي

-

عروج في محراب الشّهادة

عروج في محراب الشّهادة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

-

الإمام علي عليه السلام شهيد ليلة القدر

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

-

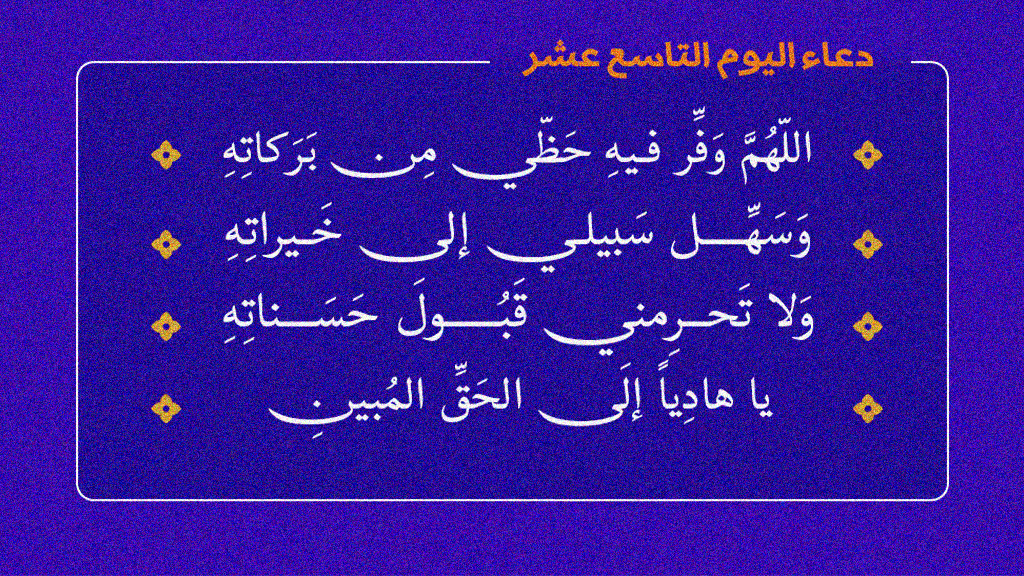

شرح دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

-

من لركن الدين بغيًا هدما

-

عروج في محراب الشّهادة

-

ليلة الجرح

-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق

-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)