قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمالتفكير في الرّؤية القرآنيّة

ممّا لا نرتابُ فيه أنّ الحياةَ الإنسانيّة حياةٌ فكريّة، لا تتمُّ للإنسان إلّا بالإدراك الذي نسمّيه فكرًا، وكان من لوازم ابتناءِ الحياة على الفكر، أنّ الفكرَ كلّما كان أصحّ وأتمّ كانت الحياة أقوَم، فالحياةُ القيّمة -بأيِّ سُنّة من السُّنَن أخذَ الإنسان، وفي أيِّ طريقٍ من الطُّرق الـمَسلوكة وغير الـمَسلوكة سَلَك الإنسانُ- ترتبط بالفكر القيّم وتَبتني عليه، وبقدر حظِّها منه يكون حظُّها من الاستقامة.

وقد ذَكَر اللهُ سبحانه ذلك في كتابه العزيز بِطُرُقٍ مختلفةٍ وأساليب متنوّعة كقوله تعالى: ﴿أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها..﴾ الأنعام:122، وقوله: ﴿..هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون..﴾ الزمر:9، وقوله: ﴿..يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات..﴾ المجادلة:11، وقوله: ﴿..فبشّر عباد * الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب﴾ الزمر:17-18، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

دعوةُ القرآن الكريم إلى الفِكر الصَّحيح

دعوةُ القرآن الكريم إلى الفكر الصَّحيح وترويجِ طريق العلم ممّا لا رَيْب فيه. والقرآنُ الكريم مع ذلك يَذكُر أنّ ما يهدي إليه هو طريقٌ من الطُّرُق الفكريّة، قال تعالى: ﴿إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم..﴾ الإسراء:9، أي الملّة، أو السُّنّة، أو الطّريقة التي هي أقوَم، وعلى أيّ حالٍ هي صراطٌ حيويٌّ، كَونه أقوم، يتوقّف على كون طريق الفكر فيه أقوَم، وقال تعالى: ﴿..قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم﴾ المائدة:15-16، والصّراطُ المستقيم هو الطَّريق البيِّن الذي لا اختلافَ فيه ولا تخلُّف، أي لا يُناقض الحقَّ المطلوب، ولا يناقضُ بعضُ أجزائه بعضًا.

ولم يُعيِّن المولى سبحانه في الكتاب العزيز هذا الفكر الصَّحيح القيِّم الذي يَندبُ إليه، إلّا أنّه أحالَ فيه إلى ما يَعرفه النَّاسُ بحسب عقولهم الفطرّية وإدراكِهم المركوز في نفوسِهم، وإنّك لو تتبَّعْتَ الكتاب الإلهيّ، ثمّ تدبّرت في آياته لوجدْتَ ما لعلّه يزيد على ثلاثمائة آية تتضمّن دعوة النّاس إلى التّفكّر، أو التّذكّر، أو التّعقّل، أو تُلقّن النّبيّ صلّى الله عليه وآله الحجّةَ لإثبات حقٍّ أو لإبطالِ باطل، كقوله: ﴿..قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه..﴾ المائدة:17، أو تحكي الحجّةَ عن أنبيائه وأوليائه، كَنوح، وإبراهيم، وموسى، وسائر الأنبياء العظام، ولقمان، ومؤمن آل فرعون، وغيرهما عليهم السلام، كقوله: ﴿قالت رسلهم أفي الله شكّ فاطر السماوات والأرض..﴾ إبراهيم:10 .

ولم يَأمر اللهُ تعالى عبادَه في كتابه ولا في آيةٍ واحدةٍ، أن يؤمنوا به أو بشيءٍ ممّا هو من عنده أو يَسلكوا سبيلاً على العمياء وهم لا يَشعرون، حتّى أنّه علّل الشّرائع والأحكام التي جعلَها لهم -ممّا لا سبيلَ للعقل إلّا تفاصيلُ ملاكاته- بأمورٍ تجري مجرى الاحتجاجات، كقوله: ﴿..إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولَذِكرُ الله أكبر..﴾ العنكبوت:45، وقوله: ﴿..كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون﴾ البقرة:183، وقوله في آية الوضوء: ﴿..ما يريد الله ليجعل عليكم من حرَج ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون﴾ المائدة:6، إلى غير ذلك من الآيات.

وهذا الإدراكُ العقليّ -أعني طريق الفكر الصَّحيح الذي يُحيل إليه القرآنُ الكريم، ويَبني على تصديقه ما يدعو إليه من حقٍّ، أو خيرٍ، أو نفعٍ، ويزجرُ عنه من باطلٍ، أو شرٍّ، أو ضرٍّ- إنّما هو الذي نعرفُه بالخِلقة والفطرة ممّا لا يَتغيّر، ولا يَتبدّل، ولا يَتنازع فيه إنسانٌ وإنسان، ولا يختلف فيه اثنان، وإنْ فُرِض فيه اختلافٌ أو تنازُعٌ، فإنّما هو من قبيل المشاجرة في البديهيّات، ينتهي إلى عدم تصوّرِ أحدِ المتشاجرَين -أو كليهما- حقَّ المعنى المتشاجَر فيه لعدم التّفاهم الصّحيح.

وأمّا أنّ هذا الطّريق الذي نعرفُه بحسب فطرتنا الإنسانيّة، ما هو؟ فَلَئِنْ شكَكْنا في شيءٍ لسنا نشكّ أنّ هناك حقائق خارجيّة، واقعيّة، مستقلّة منفكّة عن أعمالنا، كمسائل المبدأ والمعاد، ومسائل أخرى رياضيّة، أو طبيعيّة، ونحو ما إذا أردنا أن نحصلَ عليها حصولاً يقينيًّا، استرَحنا في ذلك إلى قضايا أوّلية بديهيّة غير قابلة للشكّ، وأخرى تلزمُها لزومًا كذلك، ونرتّبها ترتيبًا فكريًّا خاصًّا نستنتجُ منها ما نطلبُه [من قبيل: أ = ب. ب = ج. نستنتج منهما: أ = ج.

حركةُ العقلِ في القرآن الكريم

القرآنُ الكريم يَهدي العقول إلى استعمالِ ما فُطرت على استعمالِه، وسلوكِ ما تَألفُه وتعرفُه بحسب طَبْعها، وهو ترتيبُ المعلومات لاستنتاج المجهولات.

والذي فُطِرت العقولُ عليه هو أن تستعملَ مقدّماتٍ حقيقيّةً يقينيّةً لاستنتاج المعلومات التّصديقيّة الواقعيّة، وهو البرهان. وأن تستعمل في ما له تعلّقٌ بالعمل؛ من سعادةٍ وشقاوةٍ، وخيرٍ وشرٍّ، ونفعٍ وضررٍ، وما ينبغي أن يُختار ويؤثَر وما لا ينبغي، وهي الأمور الاعتباريّة، المقدّماتِ المشهورة أو المسلّمة، وهو الجَدَل. وأن تستعمل في موارد الخير والشرّ المظنونَين مقدّماتٍ ظنّية لإنتاج الإرشاد والهداية إلى خيرٍ مظنون، أو الرّدع عن شرٍّ مظنون، وهي العِظَة. قال تعالى: ﴿ادعُ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن.. ﴾ النحل:125. والظّاهر أنّ الـمُراد بالحكمة هو البُرهان، كما تُرشد إلى ذلك مقابلتُه الموعظة الحَسنة والجدال.

شُبهة

فإن قلتَ: طريقُ التّفكُّر المنطقيّ ممّا يقوى عليه الكافرُ والمؤمن، ويتأتّى من الفاسق والمتّقي، فما معنى نَفْيه تعالى العلمَ الـمَرْضيّ والتّذكُّر الصّحيح عن غير أهل التقوى والاتّباع، كما في قوله تعالى: ﴿..وما يتذكّر إلّا من يُنيب﴾ غافر:13، وقوله: ﴿..ومن يتّقِ الله يجعل له مخرجاً﴾ الطلاق:2، وقوله: ﴿فأعرض عمّن تولّى عن ذكرنا ولم يُرد إلّا الحياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم إنّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى﴾ النجم:29-30، والرّوايات النّاطقة بأنّ العلم النّافع لا يُنال إلّا بالعمل الصّالح، كثيرةٌ مستفيضة؟

قلتُ: اعتبارُ الكتاب والسُّنّة التّقوى في جانب العِلم ممّا لا رَيْب فيه، غير أنّ ذلك ليس لجعل التّقوى -أو التّقوى الذي معه التّذكّر- طريقًا مستقلًّا لنيل الحقائق، وراءَ الطّريق الفكريّ الفطريّ الذي يتعاطاه الإنسانُ تعاطيًا لا مخلص له منه، إذ لو كان الأمر على ذلك [لـ] لَغَتْ جميعُ الاحتجاجات الواردة في الكتاب على الكفّار والمشركين، وأهلِ الفِسق والفجور ممّن لا يَتّبعُ الحقّ، ولا يدري ما هو التّقوى والتّذكّر، فإنّهم لا سبيلَ لهم على هذا الفرض إلى إدراك المطلوب وحالُهم هذا الحال، ومع فرض تبدُّلِ الحال يلغو الاحتجاج معهم. ونظيرُها ما ورد في السُّـنَّة من الاحتجاج مع شتّى الفِرَق والطوائف الضّالّة.

بل اعتبارُ التّقوى [إنّما هو] لردِّ النّفس الإنسانيّة المدرِكة إلى استقامتِها الفطريّة ".." فالإنسانُ لا يتمُّ له معنى الإنسانيّة إلّا إذا عدّل قواه المختلفة [المتضادّة] تعديلاً يُورِدُ كلّاً منها الطّريق الوسَط المشروعَ لها، وملَكَةُ الاعتدال في كلّ واحدةٍ من القوى هي التي نسمّيها بخلُقِها الفاضل؛ كالحِكمة، والشّجاعة، والعفّة وغيرها ويجمعُ الجميعَ العدالة.

وهذا ما جَمَعَهُ الله تعالى في كلمةٍ، حيث قال: ﴿واقصد في مشيك.. ﴾ لقمان:19، فإنّه كنايةٌ عن أَخْذِ وسط الاعتدال في مسير الحياة، وقال: ﴿..إن تتّقوا الله يجعل لكم فرقاناً.. ﴾ الأنفال:29، وقال: ﴿..وتزوّدوا فإنّ خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب﴾ البقرة:197، أي لأنّكم أولو الألباب، تحتاجون في عمل لُبِّكم إلى التّقوى، والله أعلم. وقال تعالى: ﴿ونفس وما سوّاها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكّاها * وقد خاب من دسّاها﴾ الشمس:7-10، وقال: ﴿..واتّقوا الله لعلّكم تفلحون﴾ آل عمران:130.

ومن طريقٍ آخر، قال تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً * إلّا من تاب وآمن وعمل صالحاً.. ﴾ مريم:59-60، فذكرَ سبحانه أنّ اتّباع الشهوات يَسوق إلى الغَيّ، وقال تعالى: ﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقّ وإن يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتّخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغيّ يتّخذوه سبيلاً ذلك بأنّهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين﴾ الأعراف:146. فذكَر تعالى أنّ أُسَراء القوى الغضبيّة ممنوعون من اتّباع الحقّ، مَسوقون إلى سبيل الغيّ، ثمّ ذكر أنّ ذلك بسببِ غفلتِهم عن الحقّ. وقال تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجنّ والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون﴾ الأعراف:179، فذكر أنّ هؤلاء الغافلين إنّما هم غافلون عن حقائق المعارف التي للإنسان، فقلوبُهم وأعينُهم وآذانُهم بمعزلٍ عن نَيْلِ ما ينالُه الإنسانُ السَّعيد في إنسانيّته، وإنّما ينالون بها ما تنالُه الأنعام، أو ما هو أضلُّ من الأنعام، وهي الأفكار التي إنّما تصوّبُها وتَميلُ إليها وتَألفُها البهائمُ السّائمة، والسّباعُ الضّارية.

فظَهَر من جميع ما تقدّم أنّ القرآن الكريم إنّما اشترط التّقوى في التّفكّر، والتّذكّر، والتّعقّل، وقرَنَ العلمَ بالعمل للحصول على استقامةِ الفكر، وإصابةِ العلم، وخُلوصِه من شوائب الأوهام الحيوانيّة، والإلقاءات الشّيطانيّة.

طريقٌ فوقَ العقل

هنا حقيقةٌ قرآنّية لا مجالَ لإنكارها، وهي أنّ دخول الإنسان إلى حيِّز الولاية الإلهيّة، وتقرّبَه إلى ساحة القُدْسِ والكبرياء، يفتح له باباً إلى ملكوت السَّماوات والأرض، يشاهدُ منه ما خَفِيَ على غيره من آيات الله الكُبرى، وأنوار جبروتِه التي لا تُطفأ. قال الإمام الصّادق عليه السلام: لولا أنّ الشّياطين يحومون حولَ قلوب بني آدم لَرَأوا ملكوت السّماوات والأرض. وفي ما رواه الجمهور عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله: لولا تكثيرٌ في كلامكم وتمريجٌ في قلوبكم، لَرأيتُم ما أرى وَلَسَمِعتُم ما أسمَع. وقد قال تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا وإنّ الله لمع المحسنين﴾ العنكبوت:69. ويدلّ على ذلك ظاهرُ قوله تعالى: ﴿واعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين﴾ الحجر:99، حيث فرّع اليقين على العبادة، وقال تعالى: ﴿وكذلك نُري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين﴾ الأنعام:75، فربَط تعالى وصفَ الإيقان بمشاهدة الملكوت. وقال تعالى: ﴿كلّا لو تعلمون علم اليقين * لترونّ الجحيم * ثمّ لترونّها عين اليقين﴾التكاثر:5-7. وقال تعالى: ﴿..إنّ كتاب الأبرار لفي علّيين * وما أدراك ما علّيون * كتاب مرقوم * يشهده المقرّبون﴾ المطفّفين:18-21.

ولا ينافي ثبوتُ هذه الحقيقة ما قدّمناه من أنّ القرآن الكريم يؤيّدُ طريق التّفكّر الفطريّ الذي فُطِرَ عليه الإنسان، وبُنيت عليه بنيةُ الحياة الانسانيّة، فإنّ هذا طريقٌ غير فكريّ، وموهبةٌ إلهيّةٌ يَختصُّ بها مَن يشاء من عباده، والعاقبةُ للمتّقين.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

عدنان الحاجي

-

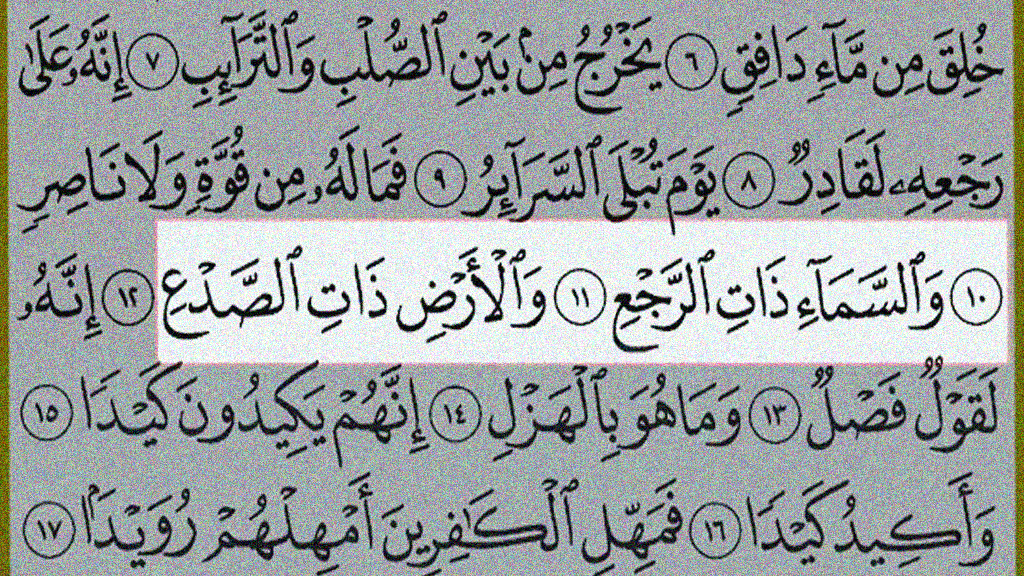

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

الشيخ محمد صنقور

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

معرفة الإنسان في القرآن (13)

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (نكل) في القرآن الكريم

معنى (نكل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

مميّزات الصّيام

مميّزات الصّيام

الأستاذ عبد الوهاب حسين

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الشيخ شفيق جرادي

-

البعث والإحياء بعد الموت

البعث والإحياء بعد الموت

الشيخ محمد جواد مغنية

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

السيد جعفر مرتضى

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

من لركن الدين بغيًا هدما

من لركن الدين بغيًا هدما

الشيخ علي الجشي

-

عروج في محراب الشّهادة

عروج في محراب الشّهادة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وقت الشاشة والمشكلات الانفعالية لدى الأطفال: حلقة مفرغة؟

-

معنى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ..﴾

-

الإمام علي عليه السلام شهيد ليلة القدر

-

معرفة الإنسان في القرآن (13)

-

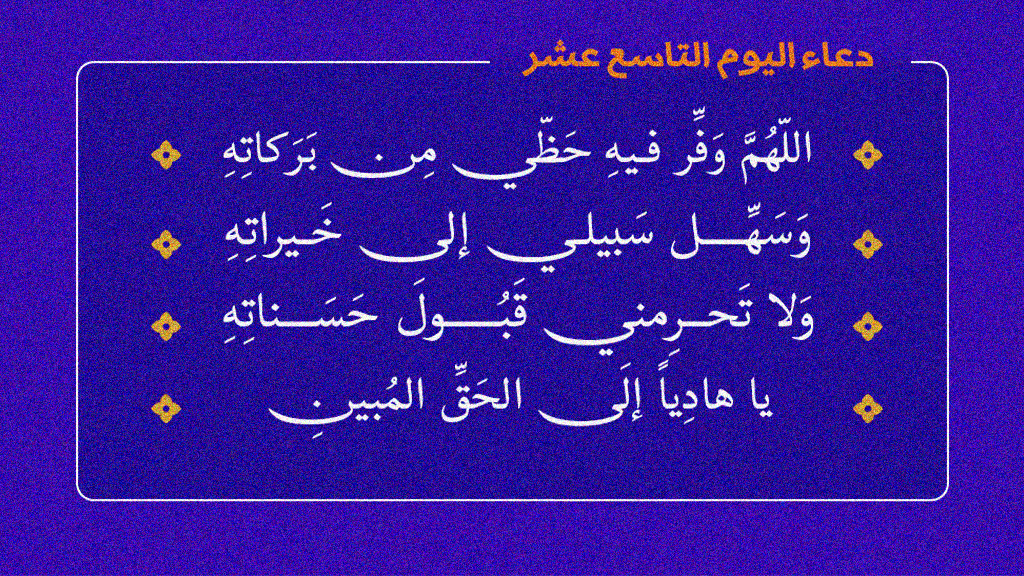

شرح دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

-

من لركن الدين بغيًا هدما

-

عروج في محراب الشّهادة

-

ليلة الجرح

-

ليلة القدر: ليلة العشق والعتق

-

اختتام النّسخة الثالثة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (بدمك تعمر الحياة)