قرآنيات

في مفردات ألفاظ القرآن وبيان معناها في العربية

الشيخ محمد جواد البلاغي

قد أنزل القرآن الكريم على أفصح لغات العرب وأكثرها تداولاً ومألوفية لنوع العرف، فلا تخفى معاني مفرداته على العرب إلاّ ندراً، لبعض الجهات التي لا ينفكّ عنها نوع الإنسان، كما يروى في الأب والقضب في قوله تعالى في سورة عبس: (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا).

ولكن لما تشرّفت الأمم من غير العرب بالإسلام، وتطورت اللغة العربية بسبب الاختلاط ومرور الزمان، عرض لبعض الألفاظ التي كانت متداولة مأنوسة معروفة المعاني في عصر النزول، أن صارت غريبة بعد ذلك في استعمال العامة، بعيدة عن فهمهم لمعانيه.

ولا يزال ذلك يزداد يوماً فيوماً حتى سرى داؤه إلى بعض الخواص، ولاستراحتهم في ذلك إلى الاتّـباع والتقليد أثر غير هين. إذن فيرجع في التفسير لمفردات ألفاظه الشريفة، إلى ما يحصل به الاطمئنان والوثوق من مزاولة علم اللغة العربية والتدبر في موارد استعمالها، بما يعرف أنه من كلام العرب ولغتهم.

وإنّ للتدبّر في أسلوب القرآن الكريم وموارد استعماله وقراءتها دخلاً كبيراً في ذلك، وأمّا محض الركون إلى آحاد اللغويّين تعبّداً بكلامهم وتقليداً لآرائهم، فذاك مما لا مساغ له، فإنّ الأغلب أو الغالب مما يستندون إليه في أقوالهم، ما هو إلاّ الاعتماد على ما يحصلونه بحسب أفهامهم وتتبعهم لموارد الاستعمال، مع الخلط للحقيقة بالمجاز وعدم التثبّت بالقرائن ومزايا الاستعمال، ألا ترى كم يشهد بعضهم على بعضٍ بالخطأ والوهم.

ومن شواهد ما ذكرناه ما وقع في تفسير اللمس والمسّ من الاضطراب والخبط:

ففي (النهاية) مسست الشيء إذا لمسته بيدك.

وفي(القاموس) لمسه مسّه بيده ومسسته أي لمسته.

وفي(المصباح) مسسته أفضيت إليه بيدي من دون حائل، هكذا قيّدوه، وقال قبل ذلك لمسه أفضى إليه باليد، هكذا فسروه.

وقال ابن دريد: أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء، وقال لمست مسست وكل ماس لامس.

وقال الفارابي اللمس المس:

وفي التهذيب عن ابن الاعرابي: اللمس يكون مسّ الشيء، وقال في باب الميم المسّ مسّك الشيء بيدك، وقال الجوهري: اللمس المس، ثم قال في المصباح: وإذا كان اللمس هو المس فكيف يفرق الفقهاء بينهما انتهى.

ولعلك تذعن بأن الفقهاء أحذق في استفادة المعنى من تتبع موارد الاستعمال، وذلك لما اعتادوه وشحذوا به أذهانهم من بذل الجهد بالبحث والتحقيق، فإنّ الفرق بين معنَيَي اللمس والمسّ واضح بحكم التبادر والتتبع لموارد الاستعمال، وغير خفيٍّ أنّ المعروف والمتبادر تبادراً يجزم معه بعدم النقل عن المعنى اللغوي الأصلي، هو أنّ اللمس هو الإصابة بما به الإحساس من البدن بقصد الإحساس لملموس، لا خصوص اللمس باليد ولا مطلق المس، نعم كثير من موارد اللمس ما يكون باليد باعتبار أنّها آلة عاديّة وأقوى إحساساً.

كما أنّ المسّ هو مطلق الإصابة لا بقصد الإحساس، وقد صرح جماعة من أساطين علمائنا بأنّ معنى المس لغةً بل وعرفاً هو ما ذكرناه، كما في المعتبر والمنتهى وروض الجنان والحدائق بل والمهذب البارع، وأظنّ أنّ الذي يحقّق في مراجعة العرف والتبادر، وتتبع موارد الاستعمال قديماً وحديثاً، لا يشكّ في أنّ معنى اللمس هو ما ذكرناه أولاً.

ومن شواهد ما ذكرناه هو الاضطراب في معنى التوفّي وما استعمل في لفظه المتكرّر في القرآن الكريم. فاللغويّون جعلوا الإماتة في معنى التوفّي.

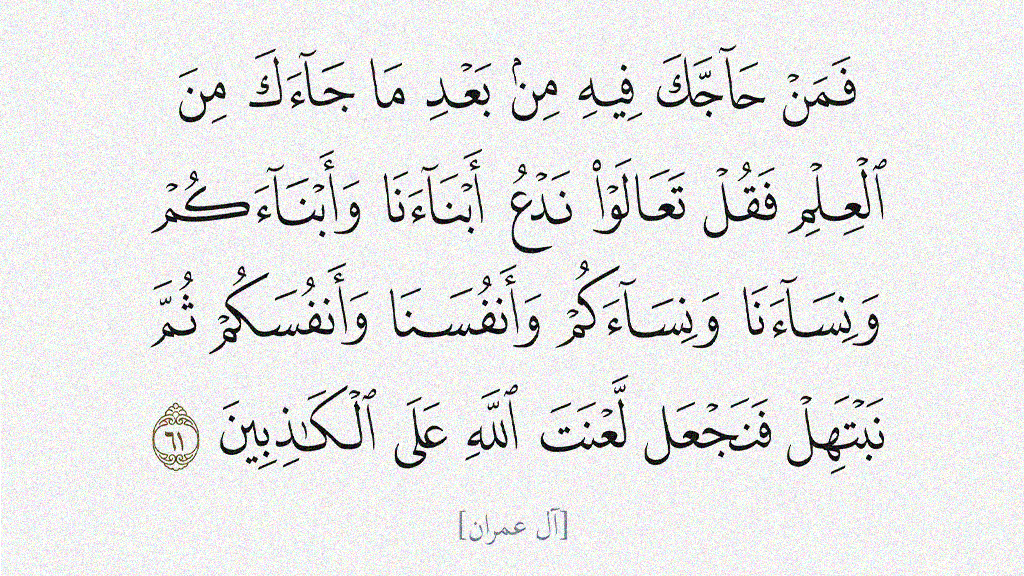

والكثير من المفسّرين في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران آية 48: (يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ).

قالوا: أي مميتك، وقال بعضٌ: مميتك حتف أنفك، وقال بعضٌ: مميتك في وقتك بعد النزول من السماء، وكأنهم لم ينعموا الالتفات إلى مادة التوفّي واشتقاقه، ومحاورات القرآن الكريم والقدر الجامع بينها، وإلى استقامة التفسير لهذه الآية الكريمة، واعتقاد المسلمين بأنّ عيسى لم يمت ولم يقتل قبل الرفع إلى السماء، كما صرح به القرآن، وإلى أنّ القرآن يذكر فيما مضى قبل نزوله أنّ المسيح قال لله: (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي).

ومن كل ذلك لم يفطنوا إلى أنّ معنى التوفّي والقدر الجامع المستقيم في محاورة القرآن فيه وفي مشتقاته، إنّما هو الأخذ والاستيفاء وهو يتحقق بالإماتة وبالنوم وبالأخذ من الأرض وعالم البشر إلى عالم السماء، وإنّ محاورة القرآن الكريم بنفسها كافية في بيان ذلك، كما في قوله تعالى في سورة الزمر آية 43 : (اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى).

ألا ترى أنّه لا يستقيم الكلام إذا قيل: الله يميت الأنفس حين موتها، وكيف يصحّ أنّ التي لم تمت يمتها في منامها.

وكما في قوله تعالى في سورة الأنعام آية 60: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ).

فإنّ توفّي الناس بالليل إنما يكون بأخذهم بالنوم ثم يبعثهم الله باليقظة في النهار ليقضوا بذلك آجالهم المسماة ثم إلى الله مرجعهم بالموت والمعاد.

وكما في قوله تعالى في سورة النساء آية 19: (حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) فإنه لا يستقيم الكلام إذا قيل: يميتهن الموت.

وحاصل الكلام أنّ معنى التوفّي في مواد استعماله في القرآن وغيره إنّما هو أخذ الشيء وافياً أي تاماً، كما يقال درهم واف، وهذا المعنى ذكره اللغويون للتوفّي في معاجمهم، وقالوا: إنّ توفّاه واستوفاه بمعنى واحد، وأنشدوا له قول الشاعر:

إنّ بني الأدرد ليسوا لأحد

ولا توفّاهم قريش في العدد

أي لا تتوفاهم وتأخذهم تمامًا.

(قلت) لكن بين الاستيفاء والتوفّي فرقاً واضحاً من جهة أثر الاشتقاق، فإنّ الاستيفاء استفعال كالاستخراج يشير إلى طلب الآخذ واستدعائه ومعالجته، والتوفّي يشير إلى القدرة على الآخذ بدون حاجة إلى استدعاء وطلب ومعالجة، ولذا اختص القرآن الكريم بلفظ (التوفّي)، وعدل عن (الأخذ) لعدم دلالته على التمام والوفاء، كالتوفّي الدال على تمام القدرة، على نحو المعنى في إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ولك العبرة فيما قلناه بقوله تعالى: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا).

فإنّك إنْ جعلتَ قوله تعالى: ( وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ) معطوفاً على الأنفس، لم تقدر أنْ تقول: إنّ معنى يتوفى يميت، وإنْ قلتَ: إنّ التوفي في المنام إماتة مجازيّة.

قلنا: كيف يكون معنى اللفظ الواحد معنيين؟ معنى حقيقياً ومعنى مجازياً، ويتعلّق باعتبار كلّ معنى بمفعولٍ، ويعطف أحدَ المفعولين على الآخر، مع اختلاف المعنى العامل به. وهل يكون اللفظ الواحد مرآةً لكلٍّ من المعنيين المستقلّين؟ كلا لا يكون.

وإنْ جعلتَ قوله تعالى: ( وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ) مفعولاً لكلمة (يَتَوَفَّى) مقدرةً يدلّ عليها قوله تعالى: (يَتَوَفَّى الأَنفُسَ).

قلنا: إنّ دلالة الموجود على المحذوف إنما هي بمعناه، كما لا يخفى على من له معرفة بمحاورات الكلام في كلِّ لغة، فكيف يجعل التوفي بمعنى الموت دليلاً على توفّ محذوف هو بمعنى آخر؟

إذن فليس إلاّ أنّ التوفي بمعنى واحد وهو الأخذ تماماً ووافياً، إمّا من عالم الحياة، وإمّا من عالم اليقظة. وإمّا من عالم الأرض والاختلاط بالبشر إلى العالم السماوي كتوفّي المسيح وأخذه.

ومن الغريب ما قاله بعضٌ مِنْ أنّ رفع المسيح إلى السماء غير مشتمل على أخذ الشيء تاماً. وليت شعري ماذا بقي من المسيح في الأرض؟ وماذا تعاصى منه على قدرة الله في أخذه؟ فلا يكون رفعه مشتملاً على أخذ الشيء تاماً.

هذا ولا يخفى أنّ القرآن ناطق بأنّ المسيح ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبِّه لهم ورفعه الله إليه، وإنّ عقيدة المسلمين مستمرّة كإجماعهم على أنـّه لم يمت بل رفع إلى السماء إلى أن ينزل في آخر الزمان، فلأجل ذلك التجأ بعض من يفسّر التوفّي بالإماتة إلى أنّ يفسّر قوله تعالى: (يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) أي مميتك في وقتك بعد النزول من السماء، ولكنّي لا أدري ماذا يصنع بحكاية القرآن لما سبق على نزوله، في قوله في آخر سورة المائدة آية 116 و 117 : "وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك - ما قلت لهم إلاّ ما أمرتني به - فلمّا توفيتني كنتَ أنتَ الرقيب عليهم".

فهل يسوغ أنْ تفسّر هذه الآية بالوفاة بعد النزول؟ وهل يصح القياس في ذلك على قوله تعالى: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ)؟ وهل يخفى أنّ مقتضى كلام المسيح في الآيتين هو أنّه بعد أنْ توفّاه الله وانقطعت تبليغاته في دعوة رسالته وكونه شهيدًا على أمته، تمحّض الأمر ورجع إلى أن الله هو الرقيب عليهم، وإنّ سوق الكلام واتـّساقه ليدل على اتصال الحالين، وأنّ الرقيب كيفما فسّرته، إنّما يكون رقيباً في وجود تلك الأمّة في الدنيا دار التكليف، لا الآخرة التي هي دار جزاء وانتقام.

ولا تصحّ الطفرة في المقام من أيام دعوة المسيح لأمّته في رسالته وكونه شهيدًا عليهم، إلى ما بعد نزوله من السماء في آخر الزمان حيث يكون وزيراً في الدعوة الإسلاميّة لا صاحب دعوة.

ومن الواضح أنّ المراد في الآيتين من الناس الذين جرى الكلام في شأنهم، إنّما هم الذين كانوا أمّة المسيح وفي عصر رسالته ونوبة دعوته وتبليغه...

وأمّا صرف وجهة الكلام إلى الناس الذين هم في أيام نزوله من السماء فما هو إلاّ مجازفة فيها ما فيها وتحريف للكلم... وأمّا قوله تعالى: "ونفخ في الصور" فلم يكن إخباراً إبتدائيّاً يكون وقوع الفعل الماضي فيه باعتبار حال المتكلم كما في الآيتين، بل جاء في سياق قوله تعالى: (مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ) في حوادث زمان البعث والقيامة ومقدماتها، فهو في سياقه ناظر إلى ذلك الحين، وسياق الكلام يجعله بدلالته في قوّة قوله: (ونفخ حينئذ في الصور) فهو على حقيقة الفعل الماضي وباعتبار ذلك الحين، كما في قوله: (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ).

هذا وبعض المفسرين لقوله تعالى: (يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) قال: أي مميتك حتف أنفك.

وأقول: إنْ أراد الإماتة بعد نزول المسيح من السماء، شارك ما سبق من التفسير في ورود الاعتراض عليه، وإنْ أراد أماتته قبل ذلك وقبل نزول القرآن، خالف المعروف من عقيدة المسلمين وإجماعهم في أجيالهم.

ويرد عليه السؤال أيضاً بأنّه من أين جاء بالإماتة حتف أنفه؟ وماذا يصنع بما جاء في القرآن كثيراً ممّا ينافي اختصاص التوفّي بالموت حتف الأنف؟

بل المراد منه الأخذ بالموت وإن كان بالقتل كقوله في سورة الحج: 5 والمؤمن: 69، في أطوار خلق الإنسان من التراب والنطفة إلى الهرم:

(وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ).

(لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ).

وفي سورة البقرة 234 و 241: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا).

ويونس: 104: (وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ).

والنحل: 72: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ).

والسجدة 11: (قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ).

والأعراف 35: (حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ).

والنحل: 30 - 33 (تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ).

والأنعام: 61 (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا).

ومحمد (ص): 39 (فكيف إذا توفتهم الملائكة).

والأنفال: 52 (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة) والزمر: 43 (اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا).

وإنك لا تكاد تجد في القرآن المجيد لفظ التوفّي مستعملاً فيما يراد منه الإماتة حتف الأنف، إذن فمِنْ أين جيء بذلك في قوله تعالى: (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ)؟

نعم ابتلى لفظ التوفي ومشتقاته بالأخذ بمعناه يمنةً ويسرةً، حتى إنّ العامّة حسبوها مرادفة للموت، حتى أنهم يقولون في الذي مات: توفى بفتح التاء والواو والفاء بالبناء للفاعل، ويقولون في الميّت: متوفي بكسر الفاء وصيغة اسم الفاعل، بل يحكى أنّ أمير المؤمنين علياً (ع) كان يمشى خلف جنازة في الكوفة، فسمع رجلاً يسأل عن الميت ويقول: من المتوفي؟ بكسر الفاء.

وأما ما نسب إلى ابن عباس من أنّ معنى قوله تعالى:

(يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) إني مميتك، فما أراه إلاّ كما نسب إلى ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق، كما ذكر في الفصل الثاني من النوع السادس والثلاثين من إتقان السيوطي، مِنْ أنّ نافعاً سأله عن قول الله: (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ) أي بما يرجع إلى معنى تبهظهم وتثقل عليهم، كما قال عمرو ابن كلثوم في معلقته:

ومتني لدنة سمقت وطالت

روادفها تنوء بما ولينا

وكما أنشده اللغويون:

إلا عصا أرزن طالت برايتها

تنوء ضربتها بالكف والعضد

فذكر أنّ ابن عباس قال له في الجواب: لتثقل، أو ما سمعت قول الشاعر:

تمشى فتثقلها عجيزتها

مشي الضعيف ينوء بالوسق

أي ينهض بالوسق بتكلّف وجهد، على عكس المعنى المذكور في القرآن.

أفهل ترى ابن عباس يفسر "تنوء" التي في الآية بغير معناها؟

كما ثار من هذا الاستشهاد المنسوب إليه اعتراض النصارى بأن القرآن جاء بلفظة "لتنوء" في غير محلها.

وهل ترى ابن عباس لا يعرف أنّ معنى ينوء بالوسق ليس بثقل بل ينهض به بتكلف؟

وهل ترى ابن عباس لا يدري ببيت المعلقة ليستشهد به استشهاداً صحيحاً مطابقاً منتظماً؟

كيف وإن المعلقات كانت للشعر في ذلك العصر كبيت القصيد؟

ولكن "حنّ قِدْحٌ ليس منها" وقد خرجنا عما نؤثره من الاختصار، ولكنّا ما خرجنا عن المقصود الأصلي من الكلام في تفسير القرآن الكريم، بل سارعنا إلى شيء من الخبر والله المسدد الموفق.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (أسو) في القرآن الكريم

معنى (أسو) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

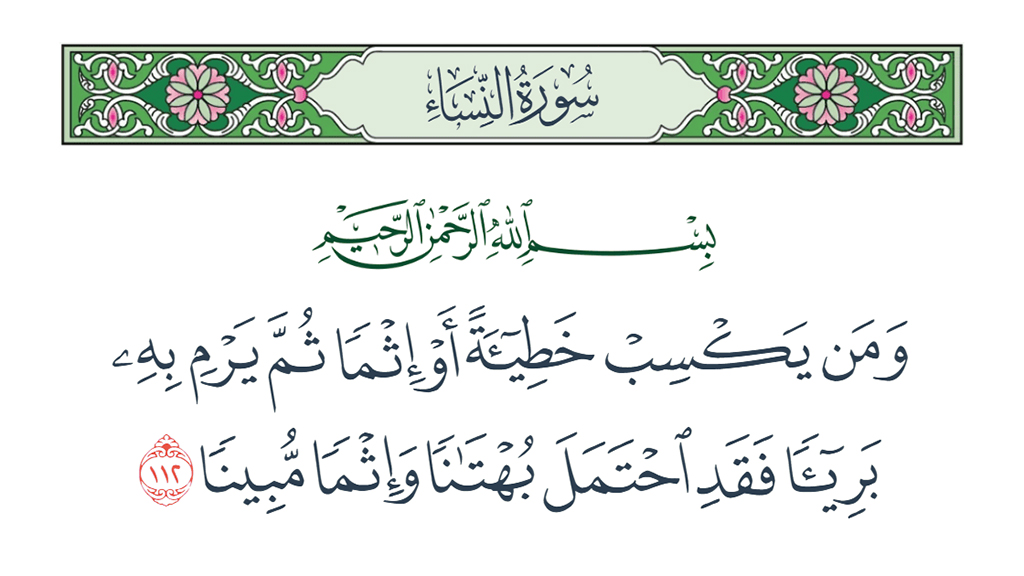

عاقبة البهتان

عاقبة البهتان

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

العبادة على سبعين وجهًا

العبادة على سبعين وجهًا

الشيخ مرتضى الباشا

-

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

عدنان الحاجي

-

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

محمود حيدر

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

العباس بن علي بدر مشارق اليقين

العباس بن علي بدر مشارق اليقين

حسين حسن آل جامع

-

إلى سادن السّماء

إلى سادن السّماء

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

آخر المواضيع

-

معنى (أسو) في القرآن الكريم

-

عاقبة البهتان

-

العبادة على سبعين وجهًا

-

محاضرة حول الصّحّة النّفسيّة للمراهقين في مجلس الزّهراء الثّقافيّ

-

(أراك بوضوح) محاضرة للرّاشد في مركز البيت السّعيد

-

اقتران الضغط النفسي بضغط الوقت قد يشل القدرة على اتخاذ قرارت صائبة

-

مناجاة المريدين (5): إلى لذيذ مناجاتك وصلوا

-

العباس بن علي بدر مشارق اليقين

-

معنى (بهل) في القرآن الكريم

-

خلاصة تاريخ اليهود (4)