قرآنيات

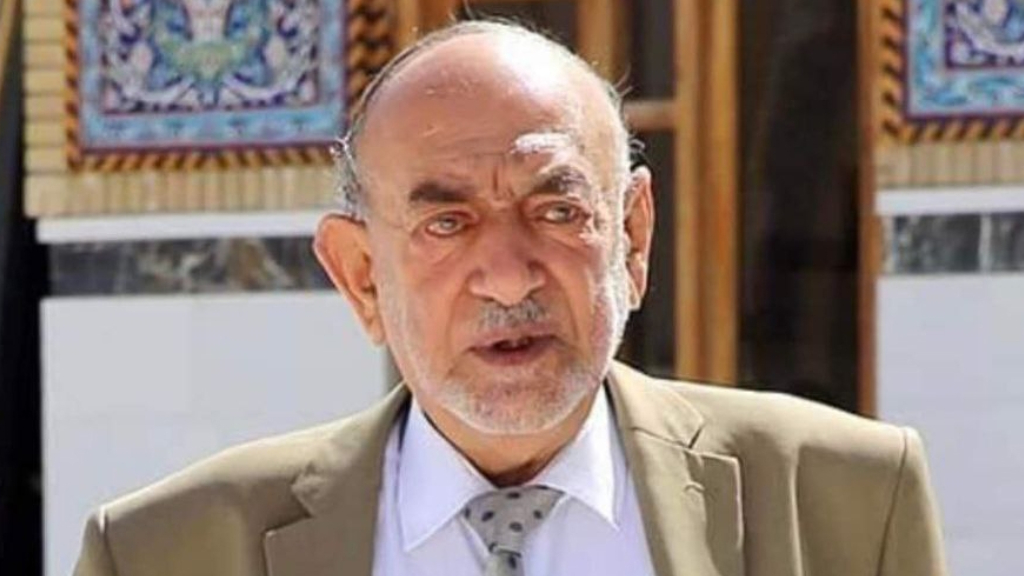

معلومات الكاتب :

الاسم :

الدكتور محمد حسين علي الصغيرعن الكاتب :

عالم عراقيّ وشاعر وأديب، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1940 م، حوزويّ وأكاديميّ، حصل على الدكتوراه في الآداب بدرجة الامتياز عام 1979 م، وعلى درجة الأستاذية عام 1988 م، وعلى مرتبة الأستاذ المتمرس عام 1993 م، ومرتبة الأستاذ المتمرس الأول عام 2001 م. له العديد من المؤلفات منها: موسوعة الدراسات القرآنية، موسوعة أهل البيت الحضارية، ديوان أهل البيت عليهم السلام، التفسير المنهجي للقرآن العظيم. توفي الله في 9 يناير عام 2023 بعد صراع طويل مع المرض.مصادر تفسير القرآن الكريم (3)

المصدر العقلي

وقع الخلاف بين المسلمين في مدى صلاحية العقل للاستقلال بالحكم، أو باعتباره طريقًا موصلًا إلى الحكم، أو بإلغاء هاتين الصلاحيتين له، وحجبهما عنه، فعلى هذا تكون النّظرة إلى العقل بثلاث اتجاهات:

الاتجاه الأول: نسب إلى المعتزلة بأنهم يرون العقل هو الحاكم، وهم بهذا يقدمون حكم العقل على حكم الشرع. إلا أن التحقيق بخلاف هذا، فلم يرد عنهم استقلال العقل بالحكم دون الشرع بل الأولى عندهم - كما نسب لهم - أن العقل طريق إلى العلم «1». وذلك باعتبار التكليف منوطًا بالعقل.

الاتجاه الثاني: وقد اعتبر الإمامية العقل طريقًا موصلًا إلى العلم القطعي، فلذلك لا يصح عندهم أن يكون شاملًا للظنون «2». وقد عدّ الشيخ المفيد (ت : 413 ه) العقل هو السبيل إلى معرفة حجية القرآن، ودلائل الأخبار «3».

ويشارك الإمامية في هذا الاتجاه المعتزلة كما أسلفنا القول في أثبت النقول عنهم، فيكون العقل مدركًا إلى الحكم، وطريقًا له، وهو الأولى بالمقام، إذ ليس من الإنصاف التجني على المعتزلة أو الإمامية، والقول عنهما بأنهما يذهبان إلى تحكيم العقل مطلقًا...

الاتجاه الثالث: وقد ذهب الأشاعرة بأن التكليف مهما كان فمنشؤه حكم الشارع لا العقل، والعقل لا يعتمد عليه في إدراكاته لحكم الشارع «4».

ووافقهم جمع من الأخباريين من الإمامية، وذهبوا إلى القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية «5». هذه هي الاتجاهات العامة في مسألة العقل بشكل مبسط بعيد عن المذهب الكلامي في الاحتجاج لهذا الاتجاه أو ذاك. ويمكن إجمال القول في الخلوص إلى رأي في المقام بما يأتي:

إن أهل العدل من المعتزلة والإمامية لم يجمدوا على المصدر النقلي، واحتاجوا بهذا التحرر إلى التجوز والتخطي، فتجاوزا القول بالمأثور والمنصوص في اللغة، إلى استغلال مرونة اللغة العربية، فقاموا بتفجير لطاقتها، فتذرعوا باللغة لتأييد الحكم فيما لا دلالة عليه حقيقة، وكان سبيل ذلك: أن عمدوا إلى ما في اللغة من إشارات ورموز قد تكون دلالتها الأولى قد ذهبت مع الزمن، ولا سبيل لكشف كثير من هذه الرموز إلا بالتجوز، والتجوز عادة يكون مداره العقل ومداركه في التمييز والتمحيص، كما يكون مداره القرائن اللفظية، فلو ورد شيء من القرآن لا مجال لفهمه أو العلم به عن طريق النص المأثور، لاحتيج إلى الكشف عنه والدلالة إليه، وما سبيل ذلك إلا العقل باعتباره مناط التكليف، وحيث لا يمكن أن يكون الشرع مخالفًا للعقل السليم، فقد عاد العقل بمنزلة الشرع عند المعتزلة من هذا الوجه، وهنا يأتي الشرع مؤيدًا للعقل أو دالًّا عليه، أو متوافقًا معه عند الإمامية، ولهذا لجأوا إلى التنظير على صحة ذلك إلى القول بالقبح والحسن العقليين، تسويغًا لنظرتهم هذه، وهي أساس عقلي دون ريب.

ولكننا مع هذا نجد أن التحقيق في الموضوع يرجح عندهم الجنوح إلى المجال اللغوي أكثر من الجنوح إلى الأصل العقلي، فكأنهم تذرعوا بالعقل إلى الوصول إلى مدارك العقل واجتهاداته في النصوص القرآنية، فالنحو الذي يدرسون به النص من وجوهه المحتملة، والبلاغة التي فرضت وجودها في مجالات التأويل، دليل على التذرع بالعقل في استخدام اللغة، وقد نجم عن ذلك تأليف الزمخشري للكشاف الذي اعتمد الجانب البلاغي في ترجيح العقل، وهو من أبرز آثار المعتزلة في التفسير، أو أمالي المرتضى الذي يعتبر من أبرز من أكد على الجانب اللغوي من الإمامية في تفسيره لجملة من الآيات، فنجد أن كلًّا منهما قد عني بمسائل اللغة والبيان والتمثيل، كما عني بالمسائل العقلية النظرية، فجاء التفسير مزيجًا بين هذا وهذا، ففي الوقت الذي تذهب فيه اللغة إلى التجوز العقلي في صفات اللّه، يدفع فيه العقل الفطري حسن الحسن وقبح القبيح، وغير هذا مما يكشف عنه: وجه ربك وهو ذاته، وعينه وهي عنايته ورعايته، ويده وهي قوته وإرادته، فإنه يستعمل الدلالة اللغوية في تجوزها من المعنى اللغوي الأصلي إلى المجاز والاستعارة والكناية، ويمتد ذلك الجانب اللغوي كله فنجد العناية بالمعنى ودلالته، والنّظم والتركيب وتجوزهما بلاغيًّا فتلمس أهمية التمثيل والتخييل من باب ضرب المثل، وتجدد الحوادث، ومماثلة القصص، واستخلاص العبر، مما يخلص معه إلى أثر العقل في هذا الشأن، وأن كان مرجعه اللغة. ومن هذا الملحظ في الأقل، وإن توسعوا في ملحظ آخر.

ويبدو من هذا أن المصدر العقلي بطبيعة مصدر قمم لمصدرين آخرين هما المصدر النقلي المتقدم، والمصدر اللغوي الآتي، ومنشقًّا عنهما - في هذا المجال فحسب، ومن خلال هذا المنظور وحده - وليس مصدرًا قائمًا بذاته تسير به عملية التفسير أو التشريع، بل هو فيما يلوح لي طريق توصلي إلى اكتشاف المجهول على أساس من لغة في الأعم الأغلب، وعلى استناد من أثر في بعض الأحيان، فيعود ذلك مظهرًا من مظاهر التدبر في القرآن، والتفكر بمحكم التنزيل، وتتحقق بعد ذلك منزلة العقل في الاستدلالية به على صحة التأويل، كما تدعو إلى هذا جملة من الآيات القرآنية التي أكدت جانب العقل في الاستظهار التدبر والنظر.

ويبدو واضحًا أن أهل العدل في نظرتهم هذه للعقل «لا يريدون التفاضل بين حكم العقل وحكم الشرع إلا من حيث الاستدلال على العقيدة والتدين بها بالنظر إلى أن العقل مناط التكليف، ولا يمكن تفضيله، وإلا أدى إلى إهداره النص، والتخفف من المسؤولية المنوطة به» «6». ومن يدافع عنهم يذهب إلى هذا فيعتبرهم أصحاب دعوة للعقل حين يعرض القرآن لمسائل الاعتقاد أو أصول الدين، أو بعض الفروع، حتى ذهب جملة من الإمامية على ما حكي عنهم السيد الحكيم إلى «أن العقل مصدر الحجج وإليه تنتهي» «7».

والعقول وإن كان لها قابلية الإدراك إلا أنه إدراك يتناول الكليات، ولا يتعدى ذلك إلى الجزئيات والفروع التي تحتاج إلى دليل نصي على إرادتها، وهذا لا يمانع من أن يدرك العقل خصائص كثيرة في تفسير النصوص جارية وفق مقتضيات العقل السليم، ويستفاد من هذا الرجوع إلى العقل السوي باعتباره مجردًا غير خاضع لتأثيرات أخرى تصده عن الوصول إلى الواقع، وذلك لإدراكه بالبداهة والفطرة جملة من الأوليات والبديهيات وتسليمه بها تسليمًا تامًّا من قبيل الإدراك أن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن المظروف أصغر من الظرف، وأن العلم خير من الجهل، وأن الحسن أولى من القبح.. وهكذا.

والذي يريد مخالفة هذا يقف موقفًا مضادًّا لهذا الفكر، ويناقش جميع الاعتبارات المتقدمة، وفي طليعة الأشاعرة المخالفين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت : 310 ه) في تفسيره. ويتابعه ابن تيمية في مقدمته لأصول التفسير، ويوافقهما الأخباريون من الإمامية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): محمد سلام مدكور ، مباحث الحكم عند الأصوليين : 1 / 162 وما بعدها.

(2): محمد رضا المظفر ، أصول الفقه : 3 / 125.

(3): الكراجكي ، كنز الفوائد : 186.

(4): محمد سلام مدكور ، مباحث الحكم عند الأصوليين : 1 / 163.

(5): محمد تقي الحكيم ، الأصول العامة للفقه المقارن : 298.

(6) السيد أحمد خليل ، دراسات في القرآن : 122.

(7) محمد تقي الحكيم ، الأصول العامة للفقه المقارن 299.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

معنى (كدح) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

خلاصة تاريخ اليهود (2)

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ