قرآنيات

معلومات الكاتب :

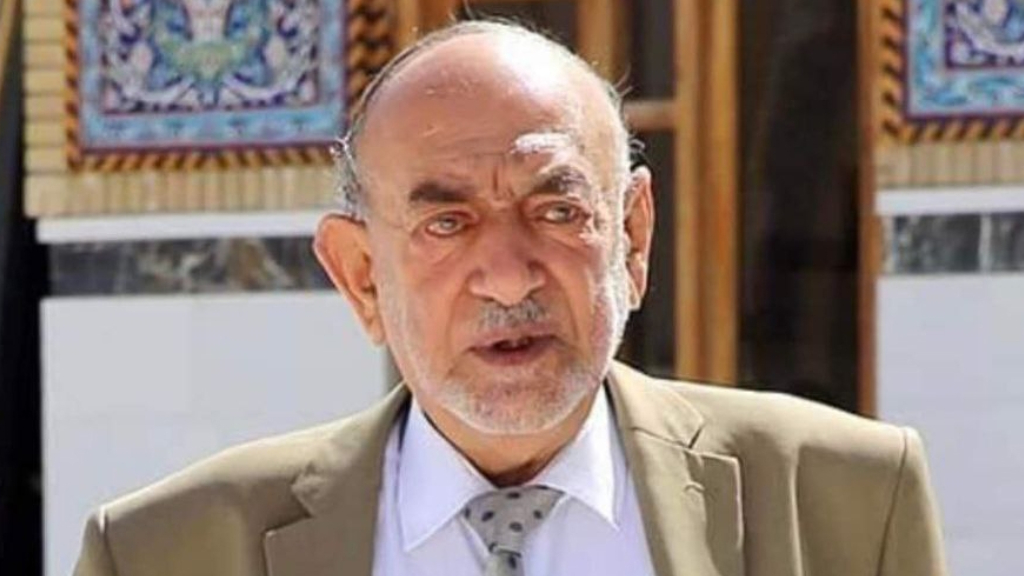

الاسم :

الدكتور محمد حسين علي الصغيرعن الكاتب :

عالم عراقيّ وشاعر وأديب، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1940 م، حوزويّ وأكاديميّ، حصل على الدكتوراه في الآداب بدرجة الامتياز عام 1979 م، وعلى درجة الأستاذية عام 1988 م، وعلى مرتبة الأستاذ المتمرس عام 1993 م، ومرتبة الأستاذ المتمرس الأول عام 2001 م. له العديد من المؤلفات منها: موسوعة الدراسات القرآنية، موسوعة أهل البيت الحضارية، ديوان أهل البيت عليهم السلام، التفسير المنهجي للقرآن العظيم. توفي الله في 9 يناير عام 2023 بعد صراع طويل مع المرض.مصادر تفسير القرآن الكريم (5)

المصدر اللغوي

يمكننا أن نصل إلى ضرورة هذا المصدر عقليًّا وحسيًّا، لأن استقراء ما كتب في القرآن وتفسيره يدلنا على حقيقتين هما:

الأولى: إن كثيرًا من الأئمة والصحابة والتابعين كانوا إذا سئلوا عن معنى كلمة غريبة في القرآن رجعوا إلى شعر العرب، واستشهدوا بأقوالهم وجعلوا ذلك ميزانًا حاكمًا فيما يجيبون به، وهم بذلك يختلفون شدة وضعفًا، إلا أن أشهرهم بذلك ابن عباس.

الثانية: إن أرباب المعرفة، وجهابذة اللغة، وفي طليعتهم: أبو عبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة والزجاج والشريف الرضي والراغب الأصبهاني وأمثالهم، قد ألفوا في الغريب والمعاني والألفاظ القرآنية، وقد أرجعوا جملة كبيرة من أصول ذلك إلى أقوال العرب، وما يؤثر عنهم من شعر ونثر ومثل.

فإذا أضفنا إلى ذلك خصيصتين:

الأولى: إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فأهل اللسان بعد هذا عادة هم أدرى به وأروى للغته، وهو موجه له ، وعليهم معرفة ما فيه من أمر ونهي، وزجر وعبرة، ليكون التكليف منسجمًا مع الفهم، أما تكليف الانسان بما لا يفهم ولا يعي فهو خلاف التبيين الذي صرح به الكتاب الكريم.

الثانية: إن المفسرين بصورة عامة قد استندوا على اللغة في كثير من النصوص القرآنية، فبحثوا القراءة والحجة والأعراب والأصوات والتصريف وعلل النحو، كما خاضوا في تفصيلات اللغة المنسجمة مع بلاغة القرآن من مجاز وكناية واستعارة وتشبيه وتمثيل مما يسهل فهم القرآن، وكان هذا الأمر متداولًا فيما بينهم منذ نشأة التفسير في أحضان علم الحديث حتى تطوره وتجدده في القرون المتأخرة والعصر الحاضر.

ومن مجموع ما تقدم يمكن القول من خلال الأمر الواقع بصلاحية اللغة مصدرًا تفسيريًّا غنيًّا، وبانضمامه إلى المصدرين النقلي والعقلي، يتوصل عادة إلى فهم مراد اللّه تعالى من كلامه في كتابه العزيز.

ولم يكن هذا أمرًا نحن ابتدعناه، أو رأيًا من عندنا طرحناه، وإنما سبقنا إليه من سبق، ونص عليه كثير من العلماء والفقهاء حتى عاد مجالًا خصبًا لكثير من الأقوال.

روي عن أنس بن مالك قوله: «لا أوتي برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب اللّه إلا جعلته نكالًا» «1».

ويقتضي هذا أن العالم بلغات العرب له تفسير كتاب اللّه، إلا أنه قد يشكل هنا: بأن المراد بلغات العرب لهجاتها، وهي شيء، والاضطلاع بلغة العرب شيء آخر، فيرد هذا الزعم بأنه خلاف الظاهر من مراده، ويندفع على فرض صحة الأشكال بما يأتي:

«فإن قيل: هل يجوز لأهل العلم باللغة العربية أن يفسروا القرآن على شرائط اللغة؟ ومعاني غريبها؟ قلنا: ما كان تحت الكلام من المعاني الكبيرة التي تحملها اللغة، فعليه أن يفسر ذلك على ما لا تدفعه حجج العقول، ومن الدليل على ذلك أيضا إجماع أصحاب الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلّم على تفسير القرآن على شرائط اللغة» «2».

وقد أوضح الطوسي (ت : 460 ه) أن معاني القرآن على أربعة أقسام لدى تفسيرها، وأن الثاني: ما كان ظاهره مطابقًا لمعناه، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناها «3» فقد احتج بمعرفة اللغة على تفسير النوع الثاني من معاني القرآن وهو مما يعضد هذا المصدر. وكان قد ذكر في مقدمة تفسيره: أن الفراء والزجاج ومن أشبههما من النحويين، أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف. وأن المفضل بن سلمة وغيره قد استكثروا من علم اللغة، واشتقاق الألفاظ «4». ولم ينتقدهم على ذلك وإنما أراد منهم الرجوع مضافًا إلى المصدر اللغوي إلى المصدرين المتممين له، وهما النقلي بخاصة، والعقلي عمومًا.

والحاجة إلى اللغة في التفسير تصبح ضرورة عندما لا نجد نصًّا يفسر لنا القرآن، وفي مثل هذه الحالة يكون التوصل إلى فهمه في النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها بحسب السياق. وبديهي أن فقدان النص - عادة - لا يكون إلا حينما يكون النص القرآني مفهومًا بحسب التبادر الذهني العام عند إطلاق الألفاظ في اتضاح مدلولاتها لغة.

وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركًا، وهو يعلم أحد المعنيين «5».

قال الشيخ الطوسي: «ومتى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغة، فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلومًا بين أهل اللغة، شائعًا بينهم. وأما طريقة الآحاد من الروايات الشاردة، والألفاظ النادرة، فإنه لا يقطع بذلك، ولا يجعل شاهدًا على كتاب اللّه، وينبغي أن يتوقف فيه، ويذكر ما يحتمله ولا يقطع على المراد بعينه، فإنه متى قطع بالمراد كان مخطئًا، وإن أصاب الحق» «6».

والطوسي بهذا يضع المصدر اللغوي في هامش الأدلة العقلية والشرعية، لأنه يشترط به الشياع عند أهل اللغة، والتواتر في نقولهم، فالشاذ لا يفسر به القرآن، والنادر لا يكون دليلًا على التأويل، ولا شاهدًا على كتاب اللّه تعالى حتى وإن أصاب به الواقع، لأنه قائم على الظن والحدس لا القطع واليقين بخلاف الدليل النقلي المتواتر، أو الملحظ العقلي المقطوع بصحته، وفي هذا ضبط دقيق لمشروعية هذا المصدر.

ولقد بالغ ابن خلدون (ت : 808 ه) في تقويمه للمصدر اللغوي - خلافًا للطوسي - حينما اعتبر العرب جميعًا يفهمون تركيب القرآن ومعانيه، لأنه نزل بلغتهم، فقال: «إن القرآن نزل بلغة العرب، وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه، ويعلمون معانيه في مفرداته وتركيبه» «7».

ومهما أوتي العربي من دقة الفهم، وملكة الإحاطة باللغة، وسعة الثقافة في المفردات، فلن يستطيع سبر أغوار القرآن جميعًا، ولا كشف أبعاده كشفًا مميزًا بحيث يبلغ بذلك الذروة، نظرًا لرقي الكتاب نظمًا وتأليفًا - كونه كلام اللّه تعالى - مما يجعل ذلك متعسرًا على الكثيرين من القدامى والمحدثين، فكيف تصح الدعوى بفهم العرب جميعًا للقرآن.

«وإذا لم يفهم الإنسان قواعد اللغة، ولا أصول العربية خبط خبط عشواء، وكان عليل الرأي سقيم الفهم، وكذلك من لم يفهم غرض الشرع وقع في الجهالة والضلالة «8». على أن الأستاذ الطباطبائي يرى أن ليس بين آيات القرآن آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها (مفهوم اللفظ المفرد أو الجملة بحسب اللغة والعرف العربي)، بحيث يتحير الذهن في فهم معناها، وكيف؟ وهو أفصح الكلام، ومن شرط الفصاحة خلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد، والقرآن كلام عربي مبين لا يتوقف في فهمه عربي ولا غيره ممن هو عارف باللغة وأساليب الكلام العربي «9».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الزركشي ، البرهان : 2 / 160.

(2) مقدمتان في علوم القرآن : 201.

(3) الطوسي ، التبيان : 1 / 5.

(4) المصدر نفسه : 1 / 1.

(5) الزركشي ، البرهان : 2 / 165.

(6) الطوسي ، التبيان : 1 / 7.

(7) ابن خلدون ، المقدمة : 366.

(8) محمد علي الصابوني ، التبيان في علوم القرآن : 176.

(9) محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن : 1 / 9.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

محمود حيدر

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)