من التاريخ

معلومات الكاتب :

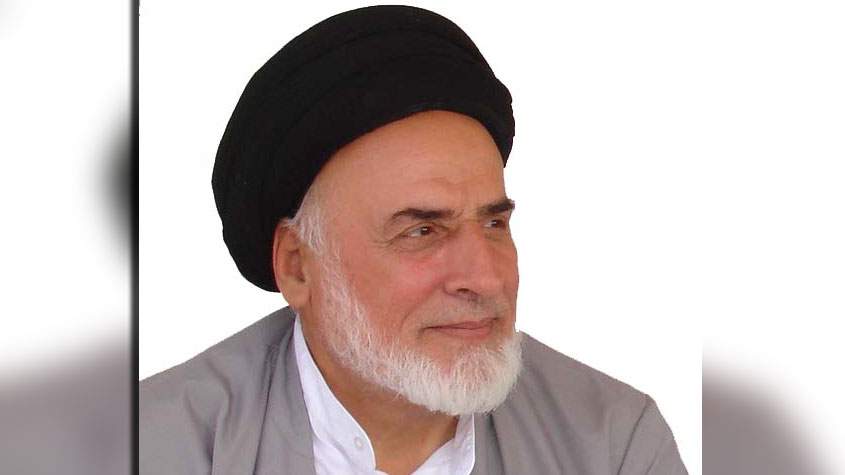

الاسم :

السيد جعفر مرتضىعن الكاتب :

عالم ومؤرخ شيعي .. مدير المركز الإسلامي للدراساتإستراتيجية الكوفة في خلافة علي(ع) (1)

بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما تعرضت القيادة الرسالية الحقة لمحنة الإقصاء العملي لفترة تقرب من ربع قرن عن مركزها الطليعي والطبيعي الذي رتبها الله فيه.. ومنعت – من ثم – عن مواصلة القيام بمسؤوليتها القيادية للأمة، على مستوى الدولة والمجتمع بعد كل ذلك.. كان من الطبيعي أن تتمخض تلك الفترة "بما رافقها من ظروف وإجراءات ذات طابع معين على صعيد السياسة في الدولة الإسلامية" عن الكثير من السلبيات، التي دفعت بالأمة الإسلامية إلى متاهات خطيرة الأبعاد، ثم لم تزل آثارها ظاهرة في التكوين النفسي والفكري ذي الطابع المعين في الأمة الإسلامية على مدى التاريخ، ولسوف تبقى كذلك في المستقبل المنظور على الأقل.

ونخص بالذكر هنا: السياسة المعينة التي منحت طلحة والزبير، وحتى معاوية بن أبي سفيان أملاً بالحصول على امتيازات هامة، من نوع خاص، على حساب الإسلام والأمة، هذه الامتيازات التي لم يكونوا ليحلموا بها لولا بعض المواقف والظروف التي رافقت تلك الفترة التي تلت وفاة النبي (ص).. والتي هيأت لهؤلاء وأم المؤمنين معهم ومن لف لفهم ودار في فلكهم: أن يقفوا في موقع المعارضة والعصيان، والتمرد على الشرعية، والمناهضة للقائد الحق. وفي هذه الظروف بالذات تأتي خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لتواجه ذلك الركام الهائل من المشاكل العاتية، التي لم يكن لهذه السلطة الشرعية أي دور في صنعها أو استمرارها، بل كانت فقط من صنع الآخرين، وعلي (ع) وحده هو الذي فرض عليه أن يتحمل آثارها، ويواجه أخطارها، ويصلى شاء أم أبى نارها.

المدينة:

في هذه الظروف بالذات، وفي حين كانت المدينة المنورة هي مركز القيادة السياسية للأمة الإسلامية، إذ كان فيها جلّة المهاجرين والأنصار، ومن الصحابة الصفوة الأخيار.. في هذه الظروف الدقيقة جداً نلاحظ: أن علياً عليه السلام يترك المدينة ويختار الكوفة عاصمة لخلافته ومنطلقاً لتحركاته..

وهنا يرد السؤال: إنه إذا كانت المدينة تتمتع بقدسية خاصة في نفوس المسلمين، وتعتبر مركز الريادة والقيادة.. وإذا كانت قد استطاعت أن تثبت عملياً صلاحيتها لذلك طيلة ما يقرب من خمسة وثلاثين عاماً. فلماذا تركها علي عليه السلام، ورغب عنها إلى الكوفة، التي لم يكن لها تلك الميزات؟. فهل كان ذلك أمراً عفوياً غير متعمد؟. أم أنه أمر مدروس، في نطاق خطة ذات أبعاد استراتيجية، واعتبارات عسكرية وقيادية؟.

ونحن في مقام الإجابة على هذا السؤال نبادر إلى رفض الخيار الأول – العفوية – لأنه عليه السلام لم يعودنا أن يعتمد المواقف المرتجلة، والتصرفات العفوية طيلة فترة حياته المليئة بالأحداث والظروف الدقيقة، التي تتطلب الكثير من العمق والأصالة والوعي..

ولا نريد أن نتوسع في تلمس سرّ ذلك، فإن من الواضح: أن الذي يختاره الله قائداً ورائداً، لابد وأن تكون كل حركاته وسكناته، وتصرفاته في خط الرسالة، وعلى وفق الضوابط الدينية، والحكيمة، بحكم كونه القائد المعصوم الذي يفترض فيه أن يمتاز على الناس جميعاً في الملكات والقدرات النفسية العالية، وأيضاً في مختلف الكفاءات والفضائل المكتسبة وغيرها، وبكلمة: أن يكون في مستوى القمة على جميع المستويات، وفي جميع المجالات، ينحدر عنها لا سيل ولا يرقى إليها الطير، حسب تعبير علي نفسه إمام الفصحاء، وسيد البلغاء والحكماء، بعد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن هنا نلاحظ: أنه عليه السلام لم يكن يقدم على أي موقف إلا من منطلقات دينية أصيلة، وضوابط رسالية ثابتة، لا يتأثر في أي من مواقفه بعاطفة أو مصلحة شخصية أو غير ذلك على الإطلاق. وكذلك يجب أن يكون القائد المعصوم في الذروة من الوعي والدقة والأصالة، وأبعد ما يكون عن الخطأ والخطل، وإلا فإن صدور أي خطأ منه لا تنعكس نتائجه فقط على خصوص شخصه، ومصالحه الخاصة، بل هو يرتبط بشكل مباشر أحياناً – أو غير مباشر بمصالح الأمة نفسها، ويمس بالتالي شخصيتها، وتكوينها الفكري، والنفسي، والسياسي وغير ذلك، ويؤثر على حاضرها ومستقبلها، وما أكثر الشواهد التاريخية على ذلك..

وعلى هذا.. فلا محيص عن الالتزام بالخيار الثاني، وهو أن تخلّيه عن المدينة إلى الكوفة كان ضمن خطة واعتبارات معينة.. وإذا ما أردنا أن نتلمس الخيوط الحقيقية لتلك الخطة، ونتعرف على الاعتبارات التي اقتضت اختيار الكوفة، وترك المدينة، فلابد من ملاحظة الظروف ومعرفة طبيعة التحديات التي كان عليه السلام يواجهها..

وهنا نجد: أنه عليه السلام كان يواجه تحدياً سافراً من تلك الفئات التي كانت تحلم بالحصول على امتيازا أكبر على حساب الدين والأمة وعلى حساب الشرعية، ولذا فإن من الضروري أن يكون علي الذي سوف لا يهادن هؤلاء، ولن يداري ولن يماري في الحق والدين.. في مركز القوة عسكرياً وسياسياً، وأن يكون الذين معه على بصيرة من أمرهم، مهيئين نفسياً للتضحية في سبيل الدين والأمة إن اقتضى الأمر ذلك.. فعليه إذن.. أن يعد العدة لمواجهة الأخطار التي لم يكن من الصعب عليه التكهن بها، وبعواقبها.

وواضح: أن المدينة لا تتوفر فيها عوامل النجاح العسكري والسياسي إذا ما أخذ حجم التحدي بنظر الاعتبار، وبالتالي فهي لا تصلح عاصمة للدولة في ظروف كتلك التي كان يواجهها الإمام علي عليه الصلاة والسلام. والكوفة وإن لم تكن في المستوى المطلوب إلا أنها كانت أغنى منها في نواحٍ عديدة.. وواضح: أنه لولا أن علياً كان هو المعني بالأمر لكانت مجريات الأمور على خلاف ما رأيناه، تماماً.. ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع أن نجمل وضع المدينة في مجال تقييم قدرتها على تحمل المواجهة في الأمور التالية:

أولاً: إن المدينة لم تكن تتوفر فيها كثافة سكانية، تستطيع أن تتحمل أعباء المواجهة للتحديات التي تنتظر هذا الحكم الجديد، إذا أخذ حجم هذا التحدي بعين الاعتبار، فلقد كانت تلوح في الأفق رايات العصيان والتمرد على الشرعية، بشكل واسع النطاق، فلقد استغل أهل الأطماع فئات كبيرة من الناس وضللوها بالشبهات، واستغلوا فيها بساطتها، وعدم نضجها الرسالي، والنقصان الكبير في وعيها الديني الصحيح، لأنها منذ البداية لم تتعرف على الإسلام الصحيح، المتمثل بالإسلام "المحمدي العلوي"، وإنما عرفت الإسلام الأموي وتربت ونشأت عليه، وكلنا يعرف أن الإسلام الأموي ما هو إلا إسلام أطماع ومآرب، ولا يمكن أن يقاس بأصالة الإسلام العلوي، وعمقه ووعيه الرسالي..

وإذا كانت هذه الفئات لم تتفاعل مع الدين تفاعلاً يسمح لها بالرؤية الصحيحة، والتثبت من مواقع القوة والضعف في مواقفها، لأنها لم تعرف غير الإسلام الأموي الرقيق في ماهيته ومحتواه – ولا سيما بلاد الشام التي افتتحها الأمويون في أول عهد عمر، وظلت تعيش في ظل حكمهم باستمرار، فمن الطبيعي أن لا تتورع عن مناهضة الشرعية والتمرد عليها، وبالفعل فقد جند طلحة والزبير بقيادة أم المؤمنين عائشة عشرات الألوف أولاً، ثم جاء بعدهم معاوية ليجند أضعاف ذلك في محاولة لإقصاء وصي الرسول (ص) عن صعيد السياسة والحكم، حينما وضح لديهم بما لا يقبل الشك والترديد: أنه لم يعاملهم إلا كما يعامل أي فرد آخر من المسلمين.. في أي من الظروف والأحوال..

ومن أين للمدينة أن تؤمن لعلي عليه السلام الجيش الذي يقدر به على المواجهة والاحتفاظ بالموقع، فضلاً عن إنزال الضربة القاصمة والنصر؟ وبديهي: أن الاستعانة بالأعراب حول المدينة، إن لم تكن مضرة فلا أقل من أنها سوف لا تكون كافية لتحقيق كامل الأهداف، بشكل مرض ودقيق.. أما الاعتماد على النجدات من سائر الأقطار الأخرى كالعراق وفارس مثلاً.. فلربما يكون من السهل جداً على أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه عرقلة وتشويش، إن لم يكن منع وصول من يريد الوصول إليه منهم، بشكل طبيعي وسليم..

ثانياً: لا تتوفر في المدينة الموارد الاقتصادية الضخمة، التي تستطيع أن تؤمن احتياجات جيش يعد بعشرات الألوف، لأنها أرض صحراوية، ليس بها زرع، ولا ضرع، ولا تجارة واسعة. وكشاهد على ذلك نذكر: أن هذا كان أحد العوامل التي أوجبت فشل ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن على المنصور، رغم أنه كان قد بويع له في أغلب الأقطار والأمصار الإسلامية.

قال المسعودي: لما ظهر محمد بن عبد الله بالمدينة دعا المنصور إسحاق بن مسلم العقيلي، وكان شيخاً ذا رأي وتجربة، فقال له: أشر علي في خارجي خرج علي، قال: صف لي الرجل. قال: رجل من ولد فاطمة بنت رسول الله (ص)، ذو علم وزهد وورع. قال: فمن تبعه؟ قال: ولد علي، وولد جعفر وعقيل، وولد عمر بن الخطاب، وولد الزبير بن العوام، وسائر قريش، وأولاد الأنصار.

قال له: صف لي البلد الذي قام به، قال: ليس به زرع، ولا ضرع، ولا تجارة واسعة، ففكر ساعة، ثم قال: اشحن يا أمير المؤمنين !! البصرة بالرجال. فقال المنصور في نفسه: قد خرف الرجل، أسأله عن خارجي خرج بالمدينة، يقول لي: اشحن البصرة بالرجال. فقال: انصرف يا شيخ..

ثم لم يكن إلا يسيراً حتى ورد الخبر: أن إبراهيم قد ظهر بالبصرة، فقال المنصور: علي بالعقيلي، فلما دخل عليه أدناه، ثم قال: إني قد شاورتك في أمر خارجي خرج بالمدينة، فأشرت علي أن أشجن البصرة بالرجال، أو كان عندك من البصرة علم؟!

قال: لا، ولكن ذكرت لي خروج رجل إذا خرج مثله لم يتخلف عنه أحد، ثم ذكرت لي البلد الذي هو فيه، فإذا هو ضيق لا يحتمل الجيوش، فقلت: أنه رجل سيطلب غير موضعه الخ...

كما أنها أعني المدينة في الوقت نفسه بعيدة عن مناطق التموين، ومن السهل جداً – بملاحظة موقعها الصحراوي – التأثير على قوافل التموين وتهديها بالخطر، الأمر الذي سوف يجعل الأمر في غير صالح علي (ع)، ويجعله باستمرار في موضع حرج، وتحت رحمة العصاة والمتمردين..

تعليقات الزوار

الكتاب

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

معنى (كدح) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

خلاصة تاريخ اليهود (2)

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ