مقالات

فكرة الآخرة وتأثيرها في السلوك

الشيخ محمد جواد مغنية ..

إنّ العوامل التي تتحكم في سلوك الإنسان، ويخضع لها في حركاته وسكناته تنقسم إلى نوعين: الأوّل العوامل الخارجية، كالبيئة والحوادث العامّة والخاصّة، وليس لهذه من ضابط معين، لأنّها تختلف باختلاف المحيط والمجتمع الذي يعيش فيه، وتتنوّع حسب الظروف والأحوال التي لا تدخل في حساب النوع الثاني العوامل الداخلية، كالمشاعر والنزعات النفسية، وهي كثيرة منها:

1 ـ منطق الحياة الذي يفرض حُكمه بعيداً عن تأثير الإرادة والاختيار، كالتنفس، ونمو الجسم، وتطوّر الأعضاء وقدرتها على القيام بوظائفها الخاصّة.

2 ـ منطق العاطفة، وهو مصدر لأكثر ما نقوم به من أعمال في حياتنا اليومية. كالمحافظة على الأبناء وتربيتهم، والثناء على مَن نحبّ، والطعن فيمن نكره، ولا يسلم من سلطان هذا المنطق أحد حتى أهل الفضائل والذكاء.

3 ـ منطق العقل، وهو مصدر الإدراك والتفكير، وأصل العلوم والصناعات، وبه يتغلب الإنسان على الطبيعة، ويميز بين الحقّ والباطل والضار والنافع.

4 ـ منطق العدوى والتقليد، كالأفكار المتولّدة من الكُتُب والجرائد والخُطب، وكالنظر بدون شعور إلى جهة ينظر إليها الغير، وما إلى ذاك.

5 ـ منطق العادة، كشرب الدخان، والنوم في وقت معين، وما إلى ذاك.

6 ـ منطق الدِّين، ويتضمّن الكثير من التعقّل والتأمّل وقد مثّل دوراً عظيماً في تاريخ الأُمّم والأفراد حيث كان وما يزال المقياس الوحيد لأفعال المتدينين وأقوالهم، كما أنّ له تأثيراً بارزاً في الفنون والآداب والسياسة والأخلاق. وهذه النزعات تتفاعل مع العوامل الخارجية، فتتأثّر بها وتؤثّر فيها.

وغرضنا من هذا البحث يتصل بمنطق التدين، وبنوع أخص الاعتقاد بالبعث. وكيف يؤثّر في أخلاقنا وسلوكنا. وكلّنا نعلم أنّ شعور الإنسان بأنّ عليه رقيباً يعلم السرّ وأخفى، وأنّه مسؤول عن كلّ كبيرة وصغيرة، وإنّه يُحاسب ويُعاقب إن أساء، ويثاب إن أحسن. إنّ هذا الشعور يبعثه ـ في الغالب ـ على فعل الخير وترك الشر، وعلى أن يكبح الإنسان جماح نفسه، ويمنعها من أن تحقق أهواءها وشهواتها.

ورُبّ قائل يقول: لقد رأينا أفراداً يعتقدون بالجنّة والنار مع أنّهم يرتكبون أكبر الخطايا وأحط الأعمال، ورأينا آخرين أفضل منهم أخلاقاً. وعلى حظّ من الخير مع أنّهم لا يدينون شيء.

الجواب:

إنّ الذين يدّعون أنّهم من الدِّين وأهله، ثم يخالفون عن أمره، ويستخفون بتعاليمه على نوعين: النوع الأوّل: منهم لا يعرفون من الدِّين أصلاً ولا فرعاً ولا يعنيهم من أمره كثير أو قليل، وإنما يصرخون باسم الدِّين، ويتشبثون بأذياله كلّما خرج (آدمي) عن طاعتهم، وكلّما فشلت لهم مؤامرة، وكلّما هزم لهم لص مدرّب على الإجرام. إنّهم يرددون لحن الدِّين بأنغام شتّى لا يعرفها نبيّ ولا وصيّ نبيّ، وأنّنا موضع التساؤل، بل موضع الشك والريب! لماذا هذا التهويش، وهذه المُناداة بالويل والثبور وعظام الأمور وإظهار الغيرة على الدِّين أكثر من الأنبياء والأولياء؟! مع أنّهم لا يؤدون فرضاً من فرائضه، ولا يتورعون عن مخالفة أمره ونهيه.

وهذا دليل واضح فاضح على أنّهم سماسرة أديان يتسترون باسمها اتقاناً للخديعة، وخوفاً من الفضيحة، وما قرأت كلمة تعبر عن حقيقة هؤلاء أجمع من قول سيِّد الشهداء الحسين بن علي (ع): "الناس عبيد الدنيا، والدِّين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم، فإذا محصوا البلاء قلّ الديانون".

النوع الثاني: من الناس يؤمنون بالله وحسابه وعقابه، ولكنّهم يتنازلون عن بعض ما يدينون رغبة في منصب، ورهبة من قوي، أو خوفاً من عوز أو لضعف في الإرادة والتفكير، وما إلى ذاك من الأسباب التي لا يملكون معها المناعة الكافية إذا تصادمت مع عقيدتهم. إنّ هؤلاء مؤمنون بلا ريب ولكنّهم ضعفاء لا يحتملون الهم والمتاعب. والإنسان، أي إنسان في صراع مستمر مع الخوف من العواقب. والقوي مَن ثبت على عقيدته حتى وإن زالت الأرض من تحته، وأطبقت السماء على رأسه.

ومهما يكن فإنّ الفرق بعيد جدّاً بين مَن يضمر الجحود، ويظهر الإيمان كذباً وافتراء، وبين مَن يؤمن بالحقّ، ولكن لا يثبت عند الصدمات. إنّ الفرق بين الاثنين كالفرق بين مَن سار إلى المعركة مع الجُند ليتجسس ويدبّر المكائد والمصائد، وبين مَن هرب من الجندية حرصاً على حياته وحياة أولاده، فالأوّل تعمد الإجرام والعدوان، وتاجر بالدماء والأرواح، لغاية الكسب والربح. أمّا الثاني فكلّ ما يبتغيه (سلامات يا راس) ولا يضمر لأحد شرّاً وقد يشعر بالخطيئة والخجل من نفسه، ويطلب السماح والغفران، بل قد يحسّ بالراحة عندما يُعاتب أو يُعاقب. وقد رأينا مَن يعترف بالذنب علناً، ويطلب إيقاع العقوبة به، ليخلص من توتر الأعصاب، وتأنيب الضمير الذي لازمه في ليله ونهاره. وإليك مثلاً واحداً من آلاف الأمثلة:

كان بعض القدامى يرفض ما يصطدم مع دينه ووجدانه، وهو في مقتبل العمر، وعندما تقدّمت به السن، وأصبح ذا عيال وأطفال تقبّل بعض ما كان يرفض من قبل. وفي ذات يوم رجع إلى نفسه، وقارن بين يومه وأمسه. فذاب قلبه حسرات أرسلها مع أنفاسه الملتهبة في هذين البيتين:

عصيت هوى نفسي صغيراً وعندما

رماني زماني بالمشيب وبالكبرِ

أطعت الهوى عكس القضية ليتني

وُلِدتُ كبيراً ثم عُدت إلى الصغرِ

وليس من شك أنّ الكريم سبحانه قد غفر لهذا الشاعر الذي تحرّق ألماً من ذنبه، ونكس رأسه حياء من ربّه.

قدّمنا أنّ الإيمان باليوم الآخر يخلق في الإنسان حافزاً إلى عمل الفضائل والخيرات، وتجنّب الشرور والموبقات. وللتدليل على هذه الحقيقة نذكر طرفاً من معاملة الإنسان في العالم الثاني: عن أي شيء يسأل؟ وبماذا يُكافأ؟.

جاء في الحديث: "كلّكم راعٍ، وكلّ راعٍ مسؤول عن رعيته". وليس من شك أنّ مسؤولية كلّ إنسان تكون على قدر وسعه ومقدرته، فمسؤولية الحاكم غير مسؤولية المحكوم، وما يُطلب من الغني لا يُطلب من الفقير، وتكليف العالم غير تكليف الجاهل، ومن هنا قيل: إنّ الطُّرق التي توصل إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، أي إنّ السبيل إليه سبحانه سهلة يسيرة، وآمنة لا هول فيها ولا خوف، يستطيع أن يسلكها كلّ فرد، ما دام الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها.

وفي يوم القيامة يسأل المرء عن أفعاله وأقواله، وما أبداه وأخفاه من خير أو شرّ، ثم يلقى الجزاء وفاقاً على ما كان يصنع (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (المدثر/ 38)، فالعمل وحده مقياس الثواب والعقاب، فمَن أحسن فله الحُسنى وزيادة ومَن أساء فجزاء سيّئة بمثلها، ولا سيّئة مع السهو والخطأ ولا مع الاضطرار والالجاء ومَن تعمّد فباب التوبة مفتوح مَن دخله كان آمناً.

ومما جاء في الحديث أنّ الإنسان يُسأل غداً عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. وفي حديث آخر يقال له: هل علمت؟ فإن قال نعم، قيل له هلا عملت؟ وإن قال لا قيل له هلا تعلّمت حتى تعمل؟ فمقياس الفضيلة والرذيلة، والقُرب من الله والبُعد عنه هو الأعمال وحدها، لا الصور والأشكال، ولا الاحساب والأنساب، ولا الجاه والمال، ومَن اعتمد على شيء منها فقد غفل عما يراد منه: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ) (المؤمنون/ 115).

ومن طريف ما قرأت عن ديانة زرادشت أنّ عمل الإنسان إن كان حسناً أتاه غداً في صورة فتاة جميلة يسر بحُسنها، ويتمتع بجمالها متى يشاء وكيف شاء، وإن كان عمله سيّئاً أتاه في صورة عجوز شمطاء مفزعة لا تفارقه لحظة، ولا يستطيع التهرب منها بحال، أجارنا الله وإياكم.

وإذا اعتقد الإنسان أنّه لا يترك مهملاً من غير تكليف يُسأل عنه، ويُؤخذ به، تورّع عن محارم الله، وتردّد طويلاً قبل أن يقدم، وتحفّظ ما استطاع.

ومن أغرب ما قرأت أنّ كاتباً فرنسياً يُدعى (بيار جوايو) زعم أنّ الناس خُلقوا للخداع والسرقة، والقتل والاغتصاب، وإنّه وضع كتاب شرح فيه فلسفته هذه وأصدره سنة 1953م، وأسماه (لم يكن شيء وهذا كلّ شيء)!.

وماذا يبقى من الخير إذا انتشرت هذه الفلسفة، أو الفلسفات الأخرى التي لا تعترف بالبعث والنشر؟!

أجل، إنّ هناك أُناساً لا يعترفون بعالم الغيب، ومع ذلك تراهم على كثير من الخير، وربما أكثر من الذين يؤمنون ـ كما قدّمنا ـ وكثيراً ما تغرس التربية الشعور بالمسؤولية في نفوس الكبار والصغار، وتحملهم على احترام القانون حتى ولو لم يكن من رقيب وحسيب.

أجل، نحن لا ننكر هذا، ولكن الإحساس بوجود قوّة عالمة عادلة دونها كلّ قوّة لابدّ أن يترك أثراً ملموساً لا يتركه الضمير والأخلاق. إنّ الضمير يُؤنب ولا يُعذّب، ويُعاتب ولا يُعاقب، وليس كلّ الناس عليّ بن أبي طالب عبد الحقّ لذات الحقّ: ولا ينكر له مهما تكن النتائج، بل أكثرهم يبكون ذنوبهم ولا يكترثون لها، ومنهم مَن يستمرئ الجرائم، ويكررها بنشوة وقسوة، ويتبجج قائلاً دون خجل: (الدنيا فريسة الشاطر)، ومنهم مَن يفعل الخطيئة ثم يقذف بها الأبرياء، ويتهمهم زوراً وبُهتاناً، ومهم مَن تبلغ به الحال أن يُعاقب الطيّبين الأخيار على ذنب هو صاحبه وفاعله.

وبالتالي، فإنّ الدِّين وحده العاصم، ولا سلطان فوق سلطانه، أمّا الضمير فهو أشبه بالناصح الذي لا يملك نفعاً ولا ضراً، وكثيراً ما يغلب على أمره، فيكف ويعتزل.

ثم إذا كان الضمير وازعاً من الداخل، والسجن أو المشنقة وازعاً من الخارج فإنّ الإيمان بالله واليوم الآخر يجمع بين الاثنين بحيث لا يستطيع المؤمن التهرب منها بحال، ويبقى شاعراً بالمسؤولية، خائفاً من عقاب الله وعذابه، حتى ولو اختفى بجريمة عن أعين الناس، وأمن ملامتهم، وعقوبة الحكّام، إذ لا مفر له من حُكم الله وسلطانه، وإليك هذا الشاهد:

روي أنّ رجلاً تكرّرت منه المعاصي وكلّما حاول التوبة والإقلاع عنها غلبته نفسه، فأتى الحسين وقال له: يا ابن رسول الله إنّي مسرف على نفسي، فاعرض عليَّ ما يكون لها زاجراً أو مستنقذاً. قال الحسين: إن قبلت مني خمس خصال فقدرت عليها لم تضرك المعصية. فابتهج الرجل وقال: جاء الفرج.

قال الحسين: إذا أردت أن تعصي الله عزّوجلّ فلا تأكل رزقه.

قال الرجل: كيف؟ إذن من أين آكل، وكلّ ما في الأرض من رزقه؟

قال الحسين: أفيحسن بك أن تأكل رزقه، وتعصيه؟

قال الرجل: لا بأس، هات الثانية، فربما كانت فرجاً ومخرجاً.

قال الحسين: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده.

قال الرجل: يا سبحان الله، هذه أعظم من تلك، فأين أسكن؟ وله المشرق والمغرب وما بينهما؟

قال: يا هذا، أيليق بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟!

قال: لا حول ولا قوة إلّا بالله، هات الثالثة، فربما كانت أهون الثلاث.

قال: إذا أردت أن تعصيه فانظر موضعاً لا يراك فيه، وهناك افعل ما شئت.

قال: ماذا تقول؟! ولا تخفى على الله خافية؟

قال: أتأكل رزقه، وتسكن بلاده، ثم تعصيه، وهو بمرأى منك ومسمع؟!

قال: هات الرابعة، وإلى الله المشتكى.

قال: إذا جاءك ملك الموت، ليقبض روحك، فقل له أخرني حتى أتوب.

قال: لا يقبل مني.

فقال له: أكرهه على القبول.

قال الرجل: كيف ولا أملك لنفسي معه شيئاً؟

قال: إذا كنت لا تقدر أن تدفعه عنك فتب قبل أن يفوت الأوان.

قال الرجل: على أي حال بقيت الخامسة، فهاتها.

قال: إذا جاء الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى الجحيم فلا تذهب معهم.

فقال الرجل: حسبي حسبي. أستغفر الله وأتوب إليه. ولن يراني بعد اليوم فيما يكره.

وهكذا تزجر المواعظ عن الرذائل مَن أحيا الله قلبه بهيبته وجلاله، والخوف من غضبه وسطوته.

إنّ الدِّين لم يفرض علينا الإيمان اليوم الآخر كوسيلة ولا ترغيباً في عمل الخيرات، وإنما أوجبه كفاية في نفسه، لأنّه حقيقة ثابتة لها وجود واقعي، فالإيمان به إيمان وتسليم بالأمر الواقع، أمّا الوقوف عند الحدود فهو فرع لهذا الأصل، وثمرة من ثمراته: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (سبأ/3).

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

معنى (نخر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

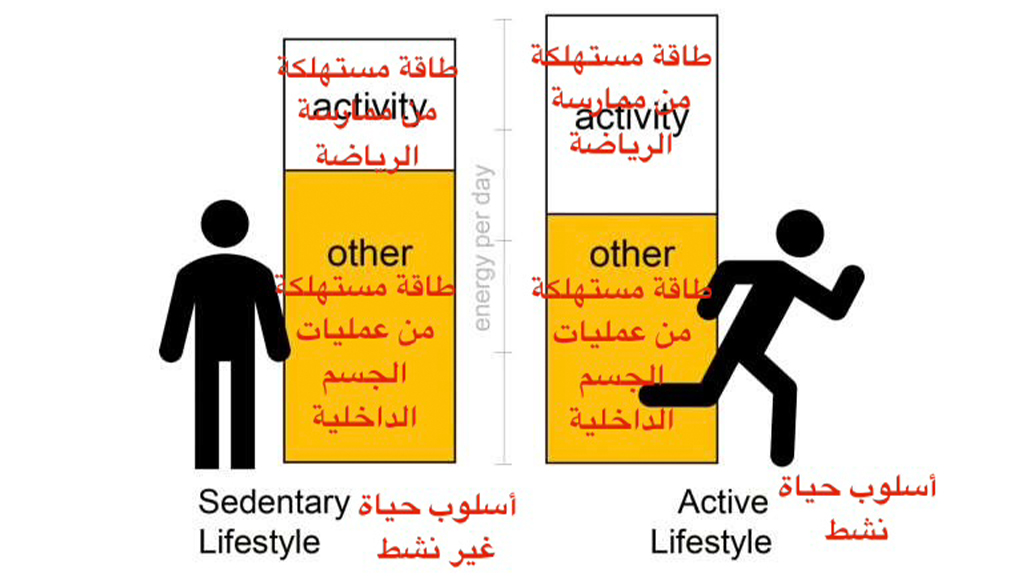

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

عدنان الحاجي

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

محمود حيدر

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

-

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

-

حديث لزينب الحبيب حول موضوع وسائل التّواصل الاجتماعيّ بين التّواصل والعزلة

-

(غدًا ستشرق الشّمس) إصدار مسرحيّ للأطفال للكاتبة عقيلة آل ربح

-

(استعادة الحبّ) محاضرة للشيخ صالح آل إبراهيم في مركز البيت السّعيد بصفوى

-

(تأمّلات في أخطاء المجتمع الخفيّة) باكورة مؤلّفات الكاتب ناصر الصّاخن

-

نادي صوت المجاز الأدبيّ يناقش كتاب (أوهام الشّعر) للشّاعر والكاتب مرتضى الشّهاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا