مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

إيمان شمس الدينعن الكاتب :

باحثة في الفكر الديني والسياسي وكاتبة في جريدة القبس الكويتيةالنموذج وأثره في صناعة الوعي، وقفة مع علي عليه السلام (3)

إيمان شمس الدين

العدالة في عهد علي ع:

العدالة هدف استراتيجي للأنبياء والأوصياء والمصلحين، كونها مخ مسألة التوحيد، وعماد الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي على مستوى الفرد.

وهي نواة إعمار الأرض واستخراج كل مواهب وقدرات وإبداع البشر في سبيل تحقيق التكامل والسير الوجودي في تطوير القابليات والقدرات البشرية.

وهي قيمة لها بعد إلهي من جهة وبعد إنساني من جهة أخرى، إلا أنها في بعدها الإلهي معصومة على مستوى النظرية والتطبيق، وتبقى في بعدها الإنساني عرضة للخلل التطبيقي وإن عصمت على مستوى التنظير.

وعصمتها على مستوى التنظير تكمن في وجود مرجعيات معرفية نصية لها معصومة، سواء من القرآن أو ما هو موثوق وصحيح على مستوى السند والمتن.

ومن النصوص الحديثية التي تألقت في التنظير لقيمة العدالة على المستوى السياسي الدولتي هو عهد الإمام علي (ع) إلى مالك الأشتر حينما عينه واليه على مصر.

السند:

العديد من العلماء يصححونه سندًا، لكنه ليس صحيحًا على جميع النظريات الرجالية والحديثية، وبعضهم يرى أن السند يعاني من أكثر من مشكلة أهمها عدم إمكان توثيق الحسين بن علوان الكلبي، ووفقًا لهذا الرأي أن السند الذي يذكر للعهد لا يوجد ما يؤكد أنه ينقل لنا نص العهد الذي في نهج البلاغة، لأن السند لم يذكر نص العهد بينما جاء نص العهد في النهج بدون سند، وبهذا يصعب التأكد من أن تمام فقرات العهد في النهج قد نقلت بالسند الموجود خارج النهج."انتهى إلى هنا هذا الرأي". (الشيخ حيدر حب الله في سؤل وجه له حول السند وأجاب وفق منهجه السندي).

إن تركيزنا على العدالة وفقًا لتعدد الآراء حول السند سيكون عامًّا حول نهج الإمام علي عليه السلام، ومجملاً بما فيه نص العهد بناء على تصحيح البعض له، وبناء على عدم تنافي أكثر نصوصه مع منهج الإمام (ع) في العدالة وفق ما نقل من توثيقات تاريخية حول عهد خلافته.

ويأتي الحديث عن العدالة في سياق حقبة زمنية انتقالية بطيئة، يسير فيها الحاضر نحو تبدلات محورية في أنظمة الحكم أو في منهجها، وجل هذه التبدلات يتم رسمها وتخطيطها بإرادات وقوى تدفع باتجاه التفافات على رغبات الشعوب في التحرر وتحديد مصيرها داخليًّا وذاتيًّا دون تدخلات خارجية.

هذا فضلًا عن التمييز الذي تتصاعد وتيرته تدريجيًّا وببطئ في الداخل وعلى أساس مذهبي، والذي ستكون مآلاته ومخرجاته كارثية إذا لم يتم معالجتها بشكل جذري وسليم.

لماذا العدالة؟

تعتبر العدالة من المقومات الأساسية بل هي عمود ومحور تحقيق التوحيد الذي بعث الأنبياء والرسل لأجل تحقيقه على الأرض، وكانت أهم وسيلة لتحقيقه هو قيام العدل، والتوحيد ليس مجرد إيمان نظري بوحدانية الخالق، بل هو التزام نفسي وعقلي وسلوكي ومنهجي بالتوحيد سواء على المستوى الآني أو الاستراتيجي، كون نفي الشريك والإقرار بالواحدية الأحدية الوحدانية لله تعالى، نظريًّا وعمليًّا له آثاره الدنيوية بل هو محور النظم في الدنيا وبوابته، فهو يحرر الإنسان نفسيًّا وعقليًّا من كل أنواع الهيمنة والسلطة والقيد التي تخرج عن دائرة الله وعدالته، وتجعل المثل الأعلى الذي هو الله المرجعية المعيارية في التقييم والنقد والتقويم، بما يصد كل أنواع النزعات السلطوية والاستبدادية وكل محاولات استعباد الإنسان لأخيه الإنسان.

فالتوحيد نظرية حكوماتية إلهية تؤسس لنظام غير استبدادي، يقوم محوره على العدالة، وقلبه ينبض بالرحمة، وأداوته القانونية تطبق بالتساوي على الجميع، وتؤمن بقيمة الإنسان وكرامته.

لذلك حوربت فكرة التوحيد سواء برفضها أو بتشويهها أو بحرفها عن مسارها الدنيوية وتطبيقاتها العملية.

يقول البروفسور كاتاسونوف في أحد لقاءاته"العبودية هي فعلًا، مفهوم متعدد الأبعاد. تعريف العبودية الأول، الحرفي، هو "امتلاك الإنسان". إنسانٌ يمتلك إنسانًا آخر، كملكية بموجب القانون. أما البعد الآخر لمفهوم العبودية، فهو العبودية الاجتماعية - الاقتصادية. وهي أن يستخدم شخصٌ شخصًا آخر ويستحوذ على حصيلة نشاطه العملي أو الذهني، أي – الاستيلاء على ناتج عمل الغير. والبعد الثالث، هو مفهوم العبودية الأكثر عمقًا، أي العبودية الروحية والفكرية. وهي عادات بشرية ما، أو قيم مادية معينة، يتم فرضها على الناس من خلال الهيمنة الإعلامية والتأثير الدعائي النفسي".

لذلك محركات نافذية التوحيد في المجتمع ومنع كل أنواع الاستبداد والعبودية هي العدالة. ووضع منهج للعدالة معياري وسلوكي يعتبر ضابطة مرجعية تضبط أداء الطبقة الحاكمة من جهة، وتضبط مرجعية الجمهور المعيارية في نقدها وتقويمها للسلطة ورجالاتها ليحكمها المنهج لا الشخوص.

العدالة في العهد : تأسيس المنهج:

عادة دراسة أي حدث تاريخي أو وثيقة تاريخية تفرض على الباحث دراسة لوازمها، كقائلها ولمن قالها ولماذا قالها وما هدفه، هذا فضلًا عن الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة في تلك الوثيقة، حتى يمكن للباحث الخروج بدلالات إجمالية حول تلك الوثيقة أو الحدث.

ووثيقة كالعهد إن صح صدورها عن الإمام، تعتبر من الوثائق التاريخية السياسية والاجتماعية الهامة التي تؤسس لمقومات وسمات إجمالية للعدالة.

وتؤسس لمنهج للحكم والحكام ومن في حاشيتهم، يعتبر منهجًا مدخليًّا ومقدميًّا هامًّا لتحقيق العدالة، وهو وسيلة صالحة في تحقيق الهدف، وتضع قيمة للحق وليس للشخوص، بحيث يكون الحق معيارًا لتقييم الشخوص، وليس العكس.

وقد ركز العهد في توجيهات الإمام على عدة نواحي فرعية وأساسية كلية، الفروع فيها تصنف تحت كل عنوان كلي وفق تبعيتها له من عدمه:

ـ طبقة السلطة ومنظومة الواجبات الوظيفية، ومنظومة الحقوق الخاصة بهذه الطبقة بكل مراتبها، وأسس معيارية مرجعية ضابطة للسلوك وكيفية الاختيار ومجموعة العقوبات الخاصة بالمخالفة.

ـ السياسات الاجتماعية، والتنظيم الطبقي للمجتمع، ومناهج السلوك بين الحاكم والرعية وضوابطها ومعاييرها، والعقوبات الخاصة بمخالفة الضوابط والمعايير سواء عقوبات خاصة بالرعية، أو عقوبات خاصة بالطبقة الحاكمة في حال إخلالها بواجباتها وبمنهج تحقيق العدالة في المجتمع.

ـ السياسات القضائية، ومعايير الاختيار والضوابط الناظمة، وطرق الحماية والاكتفاء الذاتي، وآليات تحقيق الأمن والعدالة، وعقوبات المخالفة للحاكم والقضاة.

ـ السياسات المالية، والنظم الاقتصادية التي تحقق العدالة، وآليات صرف المال من بيت مال المسلمين بما يحقق الاكتفاء والكفاية والرفاه الاجتماعي لكل طبقاته وأفراده، وكيفية حماية المال من الهدر والفساد.

المنهج السياسي في بناء الدولة العادلة:

الوثيقة صادرة من حاكم للدولة الإسلامية هو الإمام علي (ع)، لمن اختاره كوالي على أحد الأمصار التابعة للدولة، وهنا عدة أبعاد أهمها:

.١ الشخصية التي تم اختيارها للحكم هي شخصية مالك الأشتر وهي من الشخصيات التي نقل لنا التاريخ عنها ثباتها وصلابتها في الحق وتطبيق شرع الله، ونزاهتها ومستوى أخلاقياتها العالي الذي عكسته أحداث تاريخية موثقة حول هذه الشخصية، إذا هو شخصية كفوءة لا تنتمى لعائلة الحاكم ولا إلى وجهاء الدولة، بل انتماؤها للحق ومدى القرب منه، (مبدأ الكفاءة لا العصبيات).

.٢وأي شخصية تكون قريبة من حاكم كعلي (ع)، ويتم تكليفها بمهمة من قبل الإمام كمهمة الحكم يلاحظ تشديد الإمام (ع) على تلك الشخصيات في التوصيات والتوجيهات خاصة التي تتولى مناصب عالية في الدولة (مبدأ التكليف لا التشريف)، حيث تركز توصيات وتوجيهات الإمام على عدة جوانب :

- الجانب النفسي والتركيز على عدالة النفس واعتدالها، وعلى الضبط وفق قواعد الحق والإنصاف.

- الجانب الاجتماعي المتمثل بالشعب والمحيط الخارجي للحاكم، حيث يتم التركيز على المساواة في أدق تفاصيلها، لدرجة طلب الإمام من مالك المساواة في النظر بين الجميع، حتى لا يظن أحدهم بتفاضله على الآخر فيحدث في نفسه أثًرا يوهمه بتميزه عن غيره، وعلى تحقيق العدالة الشاملة في كافة مستوياتها، وبناء مجتمع متضامن يشكل نواة الجماعة الصالحة التي تعاضد الأنوية الأخرى المنتمية للدولة الإسلامية، لتشكل بمجموعها الأمة الهادية والمهدية.

- الجانب القضائي الذي يمارس دوره في حل مشاكل الناس، ويفصل في منازعاتهم، وأيضًا يستقبل شكاوى الناس عن الحاكم وجهازه وينظر فيها بإنصاف وعدالة، وكيف يجب تحصين جبهة القضاء سواء تحصين ذاتي لأفرادها بتوفير الاكتفاء المادي، واختيار القضاة وفق معايير دقيقة تنظر لتقوى القاضي وانضباطه الشرعي وفق حكم الله لا فقط لشهادته وحصيلته العلمية والخبروية، أو على المستوى الخارجي بتوفير الأمن والحماية والتحصين الذي يقلل من مخاطر الاختراق وشراء الذمم وتحريف الأحكام عن مسار الحق والعدالة.

- الجانب الاقتصادي المتمثل ببيت مال المسلمين، وكيفية الحفاظ على هذه الأمانة، وأهمية نزاهة كف الحاكم في ردع الآخرين عن التسلق على أموال المسلمين.

.٣عدم محاباة الإمام لمالك رغم قربه منه، واعتماد معيار. الحق والباطل وتحقيق العدالة وفوقهما رضا الله مرجعية في تقريب هذا الوالي وتثبيته أو عزله وتنحيته بشكل صريح (مبدأ الثواب والعقاب).

.٤التركيز على النهوض بوعي الجمهور ليمارس دوره الرقابي على الحاكم وجهازه، ويمارس دوره في المحاسبة أو بشكل أدق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الرقابة والتشريع).

العدالة والتمييز : قراءة في الآثار:

العدالة:

التشديد على هدف العدالة وإقامتها من قبل جميع من أرسله الله تعالى، بل تركيز الله في القرآن على هذا المبدأ يكشف عن محوريته وأهميته في انتظام الحياة البشرية على الأرض، بل انتظام الكون، كون العدالة لا تقتصر على تعامل الإنسان مع الإنسان، بل العدالة لها مراتب عديدة تحقيقها مجتمعة يحقق ميزان العدالة المطلوب:

.١ العدالة الداخل نفسية، وهي وصول الإنسان في صفاته النفسية إلى الاعتدال بحيث يصبح نفسيًّا لا مفرطًا ولا مفرطًا، ويمتلك ميزان قويم يقيس وفقه الأمور، وإحراز العدالة النفسية يتطلب مرحلة قبلية منطقية وهي بوابة العدالة النفسية أي اتزان ميزان الأفكار العقلية، والتي تحتاج نظمًا لمصادر هذه الأفكار ومنبعها، أي نظم لمصادر المعرفة، هذا النظم له بعدين:

- بعد إلهي معصوم ولا محدود يتمثل في القرآن والسنة الموثوقة الصدور.

- بعد بشري غير معصوم ومحدود، يتمثل في العقل والحس والتجربة.

وهذه المرتبة هي مفتاح ومقدمة قاعدية لإحراز مراتب العدالة الفوقية.

.٢ العدالة السلوكية: وهي المعنية بسلوك الفرد مع محيطه:

- مع نفسه وفق موازين دقيقة أسسنا لها في المرتبة الأولى.

- مع جسده وضبطه وفق ضوابط العقل المنتظمة في معارفها وفق مصادر معتمدة.

- مع الإنسان الآخر سواء كان فردا ارتبط به برابطة حقيقية كالأرحام، أو رابطة حقوقية كالزوجية وباقي صلاته الاجتماعية والدولتية.

- مع الطبيعة والمقصود بها العدالة في التعاطي مع الطبيعة واكتشافاته لها، وكيفية توظيف هذه الطبيعة بما يحقق مبدأ العدالة وعمارة الأرض بالعدل في صالح كمال الإنسان وتكامله.

.٣ العدالة الوظيفية: وهي المتعلقة بكل موقع يمكن للإنسان أن يتم تنصيبه به، سواء في الأسرة أو في المجتمع أو في الدولة. وهو ما يتطلب إحاطة أشمل في القوانين، والحقوق، والنظم التي من شأنها تحقيق العدالة ومنع الظلم، ولكل وظيفة مرتبة في تحقيق العدالة، فليست العدالة المتحققة في الخارج بمرتبة واحدة، بل لكل مرتبة وظيفية عدالة متعلقة بها وخاصة بمرحلتها.

وتحقيق العدالة في كافة المستويات كفيل بتهيئة قابليات المجتمع جميعا وتوجيهها نحو الأهداف الإلهية، في تحقيق العمارة على الأرض، وتشييد بناء متكامل يفجر طاقات الإنسان العقلية والعملية، ويحقق له القدرة على التكامل وفق مراتب الكمال المختلفة، ويشيع أجواء التعاون على البر، والتنافس في تحقيق الرضا الإلهي، وحتى الرفاه الإنساني، وتوفير فرص واحدة لجميع البشر بما يكفل لهم تفجير طاقاتهم التي أودعها الله تعالى بالتساوي فينا جميعًا، ويبقى أمام تساوي الفرص لجميع البشر تحت مظلة العدل، سعي كل إنسان واجتهاده، وحينما يكون هناك تنافس إيجابي سيخلق ذلك عند الجميع الهمة والعزيمة للسعي وسيعلي من مستويات الإرادة في تحقيق ما من شأنه حفظ القيم العليا كالكرامة والحرية والعزة، في مضمار العبودية لله فقط وهو ما يثبت أركان التوحيد في الأرض، كون العدالة تنفي كل أنواع الظلم، بما فيها ظلم الإنسان لنفسه بعبوديته لمثيل له أو لما هو أقل شأن منه.

ستقنن العدالة إدارة الموارد والثروات، وتحد من سلطة الحاكم وحاشيته عليها، بل ستفرض منهجًا اقتصاديًّا مانعًا للهدر والفساد والطبقية ومؤسسا للرفاهية والاكتفاء الذاتي وتحقق مبدأ الكفاية. وهذا يعالج كثير من مشاكل الفقر والعوز وعدم تكافؤ الفرص.

التمييز:

التمييز تارة يصب في صالح العدالة، وهو تمييز إيجابي يخلق جوًّا تنافسيًّا تكامليًّا، ويدفع باتجاه التطور والنهضة، خاصة التمييز على أساس الكفاءة والمرتبة العلمية، كون الله ميز في المراتب بين الأنبياء، ولم يساو بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا النوع من التمييز هو من فروع تحقيق العدالة.

وتارة يكون التمييز عقبة في طريق تحقيق العدالة، بل سهمًا يصيب العدالة في مقتل، وهو التمييز السلبي، الذي يضع معايير قبلية ومذهبية أو عائلية في التمييز بين فرد وآخر، ولا وجود لمعايير مثل الكفاءة والحق والأهلية، بحيث يتم التعاطي مع الفرد وفق معايير ذاتية قائمة على أسس عصبوية بعيدة عن الحق وعن منهج الله تعالى، ويحقق هذا النوع من التمييز فوضى في القيم والمعايير ويكون قاعدة لكل فساد.

فحينما يتم التمييز بين الأفراد، سواء كانوا أفرادًا في الأسرة، أو المجتمع، أو مؤسسات الدولة، أو في المدرسة، ويكون التمييز سلبيًّا، فإن ذلك مع التقادم سيخلق عند الذين وقع ضدهم التمييز حالة من الشعور بالغبن، وهو ما يولد شعورًا بالظلم يتعاظم إذا ما تم إنصاف هذا الشخص، وبالتالي ستغيب صفة الإنصاف، وتحضر صفة الانتقام وفق مراتبها الخاصة، حيث لكل مرتبة غبن هناك مرتبة انتقام تناسبها، وهو ما يدفع المظلوم لممارسة الظلم ذاته على من ظلمه، لتحقيق الراحة النفسية ورفع شعور الظلم، وحتى لو مارس تمييزًا مماثلًا بحق مع ظلمه، بحيث تترسخ مع التقادم معايير وقيم جديدة بعيدة كل البعد عن الحق والإنصاف والعدالة، وتدريجيًّا تنتقل هذه كعدوى في المجتمع، وتصبح مفاهيم العدل مشوهة، بحيث يجد المظلوم أن العدل هو أن تمارس نفس ما مارسه الظالم عليك، تمارسه بحق الظالم لك، ويغيب معيار الإنصاف الذي يعتبر معيارًا يعيد ميزان العدالة لنصابه حتى مع وجود بعض الظالمين، فالإنصاف يزيل الحجب عن النفس، ويعدل الشعور النفسي بالظلم، ويمنع تحوله لشعور بالانتقام، بل يضبطه ليكون شعورًا يسعى لتحقيق العدل حتى في حق الظالم.

فمثلًا: إذا كان الحاكم قام بممارسة تمييز بين أفراد الشعب، بأن قرب فئة وأعطاها ميزات على حساب فئة أخرى لأسباب مذهبية أو قبلية أو عائلية، وقامت هذه الفئة باستخدام نفوذها في مخالفة القوانين ضد الفئة الأخرى كنوع من الهيمنة والتهميش، فإن الإنصاف يقتضي من الفئة المظلومة، من عدم السعي للانتقام، وعدم ممارسة نفس ما قامت به تلك الفئة في حال أتيحت الفرصة للفئة المظلومة مساحة للقرب من الحاكم. فإذا اخترقت الفئة المقربة من الحاكم قوانين وظلمت بهذه القوانين الفئة المهمشة، فإن ذلك يستدعي من الفئة المهمشة وفق قاعدة الإنصاف، أن تعيد ميزان العدالة لوضعه الطبيعي، وأن لا تستخدم الأدوات المنحرفة التي استخدمتها تلك الفئة لإعادة حقها، والدفاع عن الحق واسترداده لا يبرر استخدام نفس أدوات الظالم أو لا يبرر ظلم الآخرين بحجة استرجاع الحق، كون الحق لا يسترد بالظلم، أو للانتقام من تلك الفئة، بل عليها أن تعيد ميزان الحق والعدالة لينعم الجميع بها، ولمواجهة الفساد والتقليل من انتشاره.

لذلك يعتبر التمييز السلبي على مستوى من الخطورة بحق تحقيق العدالة، لآثاره النفسية والاجتماعية، وتغييبه معيار وقيمة الإنصاف، وبغيابها تحجب النفس عن الحق والعدالة، وتوجه إلى حالة الانتقام المتبادل الذي يغرق المجتمع بالظلم والتفرقة ويشتت جهوده ويشيع الفساد، ويكرس وجود الظالم، ويعيب مبدأ التوحيد على المستوى العملي، وإن بقي مرتكزًا نظريًّا في النفس، لكنه معطل عمليًّا فلا يحرز الأثر المرجو منه.

بينما الإنصاف معيار يعيد نصاب الأمور إلى ميزان العدل والحق، ويمنع تفاقم الفساد، وتوسيع الهوة بين الأفراد والمجتمعات، ويعيد نصاب النظم وفق أسس سليمة في المجتمعات وفي المؤسسات والأسر.

إن إحراز العدالة النفسية وحضور قيمة الإنصاف التي هي قلب العدالة، يمنع انتشار الأمراض في النفس وفي المجتمع، فهو يمثل ضابطة للحاكم من جهة، وضابطة للمحكومين، ويعلي من منسوب الرقابة لكل جهة على الجهة الأخرى، وفق معيار الحق والباطل، بحيث يخرج من دائرة المعيارية كل أنواع الشخصنات مثل القداسات النابعة من المواقع والانتماءات، والعصبيات وكل نفوذ وظيفي أو موقعي يعمد إلى تجيير نفوذه لصالحه او من ينتمي إليه. بالتالي هو يذيب الحواجز والهواجس، ويبني جسورًا للتواصل والتواصي بالحق، لأجل تحقيق العدالة الشاملة.

خلاصة ورؤية:

- إن إشكالية مجتمعنا اليوم هو غياب العدالة، وحضور التمييز السلبي بكل أشكاله، وهذا دفع بالكثيرين إلى غياب قيمة الإنصاف على مستواهم العقلي والنفسي وبالتالي السلوكي، ومن ثم إشغال المجتمع بخلافات بينية بعيدة كل البعد عن الإشكاليات الحقيقية وملفات الفساد.

- غياب المرجعية المعيارية وفق مبدأ الدليل والحق والباطل، وحضور القداسات الشخصية والانتماءات القبلية والمذهبية كمرجعية معيارية، وبالتالي الانشغال بصراعات لا تنجز شيئًا غير الفرقة والكراهية وتقسيم المجتمع، وأخطر آثارها تقويض بنى الدولة، وتكريس الاستبداد، وتغييب العدالة واستحضار كل أنواع الغرائز وحضور مبدأ التوحيد على مستواه النظري أو كفرة عابرة، وغيابها على المستوى العملي بما يعيد مبدأ العبودية بأشكال مختلفة.

- عدم قيام المعنيين من النخب من كافة الطبقات بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق معيار الحق لا المصلحة، وهو ما يكرس من الفساد باسم المصلحة ويشرعنه بحجج نفعية ذاتية آنية يسبب فسادًا متراكمًا على المدى البعيد يضر ببنية المجتمع ككل.

- انقياد أغلب النخب لرغبات ومطالب الجمهور حتى لو كانت خلاف الحق والعدل، مع عدم وجود وعي واقعي وموضوعي عند أغلب طبقات الجمهور، بل تحول الجمهور لنظرية مزرعة البصل، كلهم رؤوس.

- عدم امتلاك منهجية معرفية في تقصي الحقائق وامتلاك المعرفة، والاعتماد غالبًا على الشائعات في اتخاذ المواقف، مما يدخل المجتمع دومًا في رياح الفتنة، ويشغل المجتمع بشائعات تستنفذ طاقته فيما لا يجب، ويسهل تمرير مشاريع سلطوية بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة، فغياب معايير قيمية على رأسها العدالة، من خلال مصادرة الحريات وممارسة شتي أنواع التمييز السلبي يؤدي إلى الفوضى المعرفية والحكمية.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

معنى (نخر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

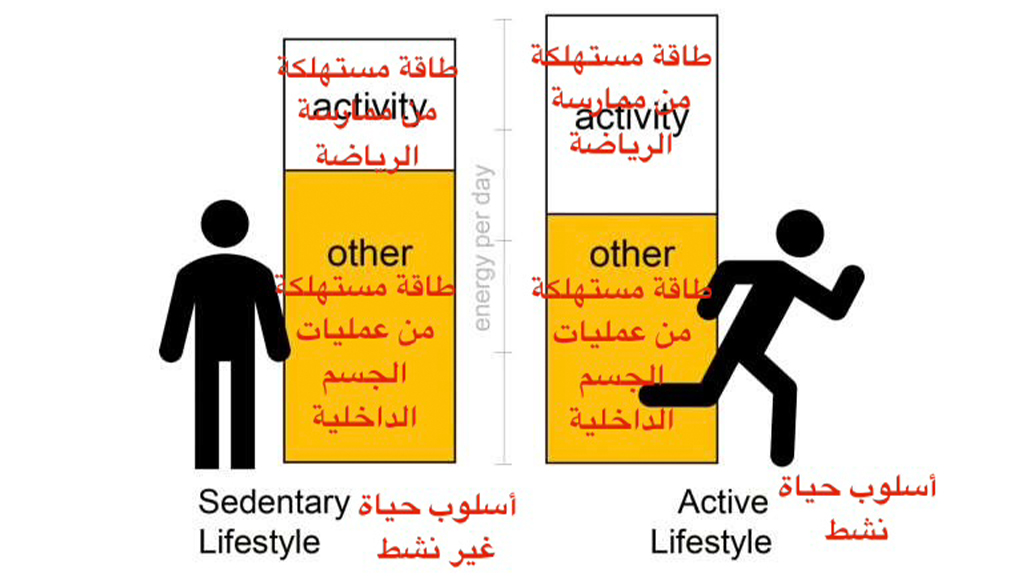

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

عدنان الحاجي

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

محمود حيدر

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

-

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

-

حديث لزينب الحبيب حول موضوع وسائل التّواصل الاجتماعيّ بين التّواصل والعزلة

-

(غدًا ستشرق الشّمس) إصدار مسرحيّ للأطفال للكاتبة عقيلة آل ربح

-

(استعادة الحبّ) محاضرة للشيخ صالح آل إبراهيم في مركز البيت السّعيد بصفوى

-

(تأمّلات في أخطاء المجتمع الخفيّة) باكورة مؤلّفات الكاتب ناصر الصّاخن

-

نادي صوت المجاز الأدبيّ يناقش كتاب (أوهام الشّعر) للشّاعر والكاتب مرتضى الشّهاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا