مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد جعفر مرتضىعن الكاتب :

عالم ومؤرخ شيعي .. مدير المركز الإسلامي للدراساتالمرأة المسلمة في مواجهة الطاغوت (1)

ليس غريباً إذا قلنا: إننا حينما نتمثل المرأة بشكل طبيعي، فإنما نتمثل هذا الموجود الضعيف الطيب، الذي يفيض رقة وحناناً، ولربما لا يخطر لنا على بال أن نجد لها من المواقف والأدوار إلا ما ينسجم مع تلك الرقة، ويتلاءم مع ذلك الحنان، وأما أن نتوقع منها المواقف الجريئة والحازمة، فربما، ولكن لا إلى الحد الذي تجاري فيه الرجل مثلاً عموماً.

هذا، وأما المرأة في عالم اليوم، بعد أن طغت عليها المادة وغرقت في حمأة الشهوات، حتى أصبحت مثال المهانة والابتذال، بأجلى صوره وأدق معانيه، إذا أردنا أن نتمثلها، فإنما نتمثل ذلك الموجود الذي فقد كل شيء، ولم يعد يملك ما يعتز به، إلا عنصر الأنوثة الطاغي.

نعم، لم يعد لديها مما تعتز به إلا أنوثتها، وبأنوثتها هذه تستدر العطف والرحمة، وبها تحصل على المال، وبها وعلى أساسها تحاول التغلب على كل مشاكل الحياة، وهي دون غيرها أصبحت تشكل أساس تعاملها مع الرجل، وأساس كل روابطها به، وأصبح ذلك هو عالمها الذي تعيش فيه، وتدور في فلكه، وتهيم في أجوائه، وتقيّم كل الأمور على أساسه، فترتبط بها أو تنفصل عنها من هذا المنطلق، وعلى هذا الأساس.

ولقد غاب عنها ـ مع كل أسف ـ أن هذا الشيء الذي ربطت حياتها ومستقبلها ومصيرها به لا يلبث أن يتلاشى وينعدم، ولتواجه من ثمّ مصاعب الحياة ومصائبها، وهي لا تملك ـ بعد فقدها إياه على حسب منطقها ـ أي رصيد تستطيع أن تعتمد عليه في دفع الضرر عن نفسها، أو على الأقل في تخفيف مشاكلها.

لأن الرجل الذي زين لها ودفعها بشكل أو بآخر لأن تعتبر أنوثتها هي كل ما تملك، وهي ما تستطيع فقط أن تعتمد عليه، إنما أراد ـ وهو الذي لا مبدأ له إلا المال واللذة، ولا دين له إلا شهوته ومصلحته ـ أراد أن يتاجر بهذه الأنوثة ويستفيد عن طريقها المال، أو يحصل على اللذة، حتى إذا ذوت تلك الزهرة وذبلت ذهب ليبحث عن غيرها، مما يحقق له مآربه، ويوصله إلى أهدافه بأساليب أمكر، وبتصميم أكثر وأكبر، وليتركها هي في منتصف الطريق، وحيدة فريدة، رهينة البلاء والشقاء، وأسيرة التعب والعناء، لأنها قد ضحت بكل شيء في سبيل لا شيء.

والغريب في الأمر أنها لم تستطع أن تدرك أيضاً: أن هذه الأنوثة، وذلك الجمال لم تحصل عليه باختيارها، فاعتزازها إذن بأمر لا قدرة لها فيه ولا اختيار لها معه لا معنى له، ولا منطق يساعده، كما أنه لا مبرر لأن تأخذ على أساسه امتيازاً حتى ولو أدبياً تحرم منه مثيلاتها ممن لم يسعفهن الحظ بجمال بارع، أو أنوثة صارخة.

نعم، لقد أصبحنا نجد أن المرأة في عالم اليوم لا تهتم إلا بما يبرز معالم فتنتها، ويزيد من أنوثتها، فهي تعيش في عوالم الأزياء، والمساحيق والموضة، وتخشى باستمرار أن يسبقها الزمن، وتتجاوزها الأيام، فتفقد أعز شيء تملكه أو يفوتها الموديل الذي سوف تعتز به، أو فقل تستعين به على إظهار ما تعتز به، وعرضه في سوق المتاجرة فيما لا ينفع ولا يجدي، ولا يجر على الإنسانية أي نفع أو فائدة إن لم يكن عكس ذلك هو الصحيح.

أما الإسلام، هذا الدين السماوي الخالد، فلقد ألغى كل الامتيازات القائمة على أساس الفتنة والإغراء، والاعتزاز بالأنوثة. ورأى أن أساس التفاضل بين بني الإنسان هو التقوى ورضا الله والأخلاق الرفيعة والفاضلة الرضية، نعم لقد جعل العمل هو الميزان والمقياس وجعل الأساس للاعتزاز به لكل الناس بما فيهم المرأة هو الهدف الذي من أجله وفي سبيله يكون ذلك العمل، فكلما كان الهدف سامياً رفيعاً، كان ذلك مصدر اعتزاز وتقدير للإنسان.

وحيث إن العقيدة الإسلامية هي التي تمثل أرفع المبادئ وأسماها، وأجل الأهداف وأعلاها، فإن من الطبيعي أن يكون لنسبة التمسك بمبادئ الإسلام، وحجم العمل من أجله وفي سبيله، أثر كبير في الحصول على الامتيازات، والاستحقاق والتقدير والاحترام في مختلف المجالات، والدين والعقيدة والإسلام إذا كان هدفاً للإنسان أي إنسان، فإنه لا ينفك في أي من الظروف والأحوال عن أن يكون مصدراً لعزته وشرفه وسؤدده سواء في حال شبابه أو في حال طفولته، أو في حال هرمه وشيخوخته، وسواء أ كان جميل المنظر جذاباً، أو غير جميل ولا جذاب، وسواء أ كان غنياً، أو كان فقيراً، وهكذا، فهو له ومعه في كل ظرف وفي كل حين، معه في هرمه كما كان معه في شبابه، معه في قوته كما هو معه في ضعفه، معه في غناه كما هو معه في فقره، وعلى هذه فقس ما سواها.

وإننا حينما نعدّه له ومعه، فإنما يعني ذلك أنه معه وله بكل ما لهذه الكلمة من معنى، يتفاعل معه، وينسجم معه، ويعيش له، ويعمل له، ويفني فيه وجوده، وتذوب فيه شخصيته، ويجري فيه مجرى الدم، ويتحكم بوجوده تحكم الروح بالجسد، وبكلمة: أن يعود في الحقيقة إسلاماً حياً يمشي على وجه الأرض.

ولا يمكن أن يكون الذوبان في الإسلام، وتجسد الإسلام، خيالاً عذباً يراود مخيلتنا من حين لآخر، كما أنه لا يجوز أن نرى أن الذوبان في الإسلام والتفاعل معه لا يتيسر إلا للأنبياء وأوصيائهم (عليهم السلام)، فلقد ربى النبي (صلى الله عليه وآله) وكذلك علي عليه السلام من بعده، وبعده الأئمة المعصومون من أبنائه عليهم السلام ـ قد ربوا ـ الكثير الكثير من هذه النماذج الحية للإسلام، التي تعيش الإسلام بكل وجودها وكيانها وتفديها بكل ما تملك من غالٍ ونفيس، لقد ربوا الكثيرين ليس رجالاً فحسب وإنما رجالاً ونساء.

فكانت النساء كالرجال في إيمانها وتضحياتها ومواقفها، نعم كالرجال، بل ولقد زدن عليهم، وحينما ننظر إلى تلكم النساء اللواتي صنعهن الإسلام، فلا نكاد نعثر، ولا يمكن أن نعثر على واحدة منهن تعتبر المصدر لعزتها وسؤددها هو جمالها وأنوثتها أو فستانها أو مساحيقها، ولا نكاد نجد فيهن شيئاً من ملامح الضعف والوهن، بل هن يكدن يذبن حناناً ورقة في موضع الرقة والحنان، وهن تزول الجبال ولا يزلن، ولا تزعزعهن الرياح العواصف في موقع الحزم والصبر والشجاعة، وهن يضحين بكل شيء مهما عز وغلا في موضع التضحية والفداء.

ولنا في تاريخ الإسلام الكثير من الأمثلة على ذلك، ولا نريد أن نذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ومواقفها السياسية والعقيدية، ولا نريد أن نذكر خديجة وصبرها وتضحياتها، وإنما نكتفي بالإشارة إلى موقف واحد من مواقف بنت فاطمة وعلي (عليهما السلام) وأخت سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، إنها زينب عقيلة بني هاشم وبطلة كربلاء.

زينب التي كانت تعتز بدينها وعقيدتها، وتعتز بخلقها الرضي وسجاياها الرفيعة، وأدبها الجم، زينب التي كانت تعتز بسلوكها المثالي، ومواقفها الرائدة، وعلمها النافع ورأيها الحصيف، زينب التي كانت أبعد ما تكون عن حب المال والجاه والشهرة، زينب التي كانت أبعد ما تكون عن الميوعة والابتذال والمهانة، زينب التي كانت لا تعرف الأزياء ولا فواتير الطعام ولا غير ذلك مما يعرفه فتيات ونساء اليوم.

زينب هذه، قد صنعت في مصنع الإسلام، وربيت تربية الإسلام وعاشت الإسلام عقيدة سلوكاً وهدفاً، نعم، زينب هذه لها مواقف ومواقف أين منها مواقف أفذاذ الرجال، وعظماء التاريخ، لها مواقف ومواقف في كربلاء، وفي الكوفة وفي المدينة وفي الشام، وفي كل مكان تواجدت فيه.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

كيف تساعد وضعيّة الجسم في زيادة آلام الرّقبة والصّداع؟

كيف تساعد وضعيّة الجسم في زيادة آلام الرّقبة والصّداع؟

عدنان الحاجي

-

معنى (كثر) في القرآن الكريم

معنى (كثر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

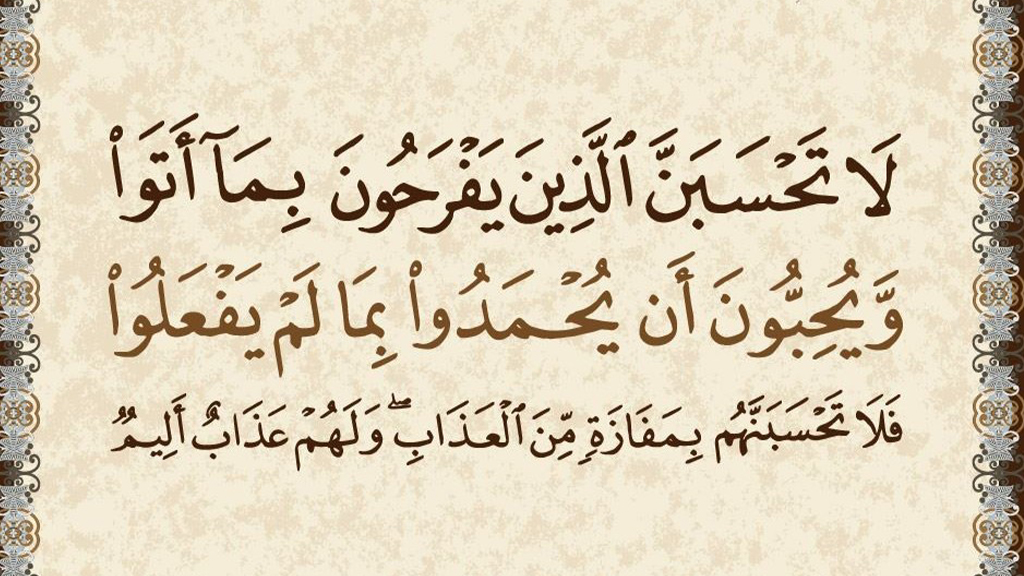

{يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا}

{يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا}

الشيخ محمد صنقور

-

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

السيد عادل العلوي

-

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

الشيخ محمد جواد البلاغي

-

في كيفيّة اغتنام شهر رمضان المبارك

في كيفيّة اغتنام شهر رمضان المبارك

السيد محمد حسين الطهراني

-

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

الشيخ مرتضى الباشا

-

لذّة الأعين ولذّة الأنفس

لذّة الأعين ولذّة الأنفس

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الصوم والإصلاح

الصوم والإصلاح

الشيخ شفيق جرادي

الشعراء

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

كيف تساعد وضعيّة الجسم في زيادة آلام الرّقبة والصّداع؟

-

معنى (كثر) في القرآن الكريم

-

(الخليل في تراثنا الشّعريّ) ورشة خليليّة عَروضيّة للأستاذ علي المحيسن

-

(النّصّ المسرحيّ بين القراءة والعرض) أمسية للكاتب المسرحيّ عبّاس الحايك

-

القيم الأخلاقية والاجتماعيّة لشهر رمضان

-

شهر رمضان باب التقوى

-

أحمد آل سعيد في همسة رمضانية: في القرآن الكريم تهذيب لسلوك الأطفال

-

شرح دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك

-

{يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا}

-

شرائط ضيافة شهر رمضان