مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمالإسلام والديمقراطية

إنّ المجتمع الإسلامي، في انطواء نظام الحكم فيه، على نوعين من القوانين؛ الثابتة والمتغيّرة لا يخلو من الشبه في هذه الجهة مع المجتمعات الديمقراطية.

ففي المجتمعات الديمقراطية يسود أيضًا نوعان من القوانين: قوانين ثابتة تتمثل في الدستور لا يحق لأحد تغييرها حتى لمجلسي الأمة والشيوخ، وإنما تكمن إمكانية تعديل بعض محتويات الدستور الدائم أو إلغاء بعض فقراته برأي الشعب مباشرة عن طريق الاقتراع العام، أو عن طريق تشكيل مجلس «المبعوثان» الذي تناط به مثل هذه المهمة.

والقسم الثاني هي القوانين المتغيّرة ذات الطابع المتجدّد، والتي تشرّع من قبل مجلسي الأمة والشيوخ، أو توضع من قبل مراكز أخرى مسؤولة في الدولة، شرط أن تكون بمثابة التفسير للقانون الدستوري، وأن لا تخرج في محتواها عن ثوابت الدستور. ومن الواضح أنّ هذا النمط الثاني من القوانين يكون على الأعم قابلاً للتغيير.

بيد أنّ مثل هذا التشابه لا ينبغي أن يؤدي إلى تصوّر خاطئ يقول بتطابق منهج الإسلام في الحكم مع المنهج السائد في الأنظمة الديمقراطية والشيوعية، كما يستظهر من كلمات بعض الكتاب والباحثين.

فالمنهج الإسلامي - في الحكم - يختلف عن المنهجين الديمقراطي والشيوعي. ويبلغ الاختلاف أشدّه في النمطين من القوانين اللذين أشرنا لهما آنفًا.

ففي جانب القوانين الثابتة، نجد أنّ اللّه (عزّ اسمه) هو واضع الأحكام والقوانين الثابتة في الإسلام. في حين نجد أن مثل هذه القوانين في المناهج الاجتماعية الأخرى، هي وليدة أفكار الأمة وثمرة لرأي الجماعة الوطنية.

أما الأحكام المتغيرة فهي منوطة - في الديمقراطيات الحديثة - برأي الأكثرية، فما ترغب به الأكثرية (النصف + 1) وتمضيه يصبح قانونًا، حتى لو أدى ذلك للتضحية برأي الأقلية (النصف - 1) لا فرق في أن يكون ما تتفق عليه الأكثرية حقًّا أم لا.

أما في الإسلام، فإنّ الأحكام المتغيرة وإن كانت ثمرة لمنهج الشورى، إلّا أنها تستند قبل ذلك إلى قاعدة الحق لا إلى رأي الأكثرية. وهي من جهة ثانية تقوم على أساس المصالح الواقعية دون أن تنقاد إلى الميول والأهواء.

إنّ المؤشرين اللذين يضبطان حركة القوانين المتغيرة في المجتمع الإسلامي، هما الحق والمصلحة الواقعية للإسلام والمسلمين، سواء أجاءت الحصيلة منسجمة مع رأي الأكثرية أم مخالفة لها. على أنّه من المفيد أن ننتبه إلى أنّ المجتمع الذي تسود فيه قيم العلم والتقوى ويتربى على أساس الإسلام لا يمكن لأكثريته أن تميل إلى الرغبات والأهواء، ولا أن تتنكب عن الحق والحقيقة لترجح الميول الباطلة عليهما.

إنّ اللّه (عزّ شأنه) أمر في آيات الكتاب العزيز باتباع الحق، الذي عدّه الضامن لسعادة البشر، ونهى (سبحانه) عن التنكّب عنه إلى الهوى والباطل حتى لو مالت الأكثرية إليه.

يقول سبحانه: (فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ) «1». (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى) «2». (. . . أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ) «3». (لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) «4». وقوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ) «5». وثمة آيات كثيرة أخرى تدل على المعنى.

إنّ هذا الجانب من النظرية الإسلامية كان مثارًا لانتقاد عدد من الحقوقيين، الذين يرون أنّ النهج الذي لا تتفق الأكثرية على قبوله لا يمكن أن يملك الضمانة لتنفيذه، والإسلام يفقد من هذه الجهة مثل هذه الضمانة. يضيف هؤلاء: إنّ التجربة الاجتماعية أثبتت بدورها أنّ الاسلام لم يطبّق كاملاً إلّا لمدة وجيزة - في الصدر الأول من الإسلام - بينما نجد أنّ المناهج الديمقراطية استطاعت بتعبيرها عن رغبات الأكثرية واحترامها لها أن تعيش في تأريخ الحضارة لقرون متوالية، وهي تزداد رسوخًا واستحكامًا يومًا بعد آخر.

يقول هؤلاء أيضًا: إنّ ما يمكن أن نقوله عن الإسلام إنّه كان جديرًا بحالة البشر قبل أربعة عشر قرنًا، إذ كان يوم ذاك المنهج الأصلح للتطبيق في دنيا الناس، أما مع التحولات الحضارية التي اكتنفت المسار الإنساني المعاصر، فلم يعد للإسلام فيها دور؛ ولم يعد صالـحًا للتطبيق.

الجواب على الاعتراض

ثمة عدّة نقاط نسوقها في معرض الإجابة على هذا الاعتراض، هي:

أولا: إنّ رأي الأكثرية وقبولها للنظام عامل لا يمكن إنكاره. بيد أن رأي الأكثرية يعود إلى نمط التربية السائد ونوع التعليم الذي يخضع له المجتمع. والبحوث الاجتماعية والنفسية تحدّثت بما فيه الكفاية عن دور الثقافة والفكر في تشكيل الرأي العام، حتى وصلت المسألة إلى حدّ البداهة. وفي المجتمع الإسلامي حين ينشأ الناس على التقوى وحين يبث الإسلام قيمة في المجتمع لا يمكن للأكثرية أن تجافي العقل السليم وتتبع الهوى، ولا يمكن لها أن تجانب الحق وتضحي به إزاء الرغبات، وإنما يكون موقفها دائمًا مع الحق.

وهذه الحالة لا تختص بالمجتمع الإسلامي وحده وإنما هي ظاهرة نلمسها في المجتمعات المختلفة لا يشذ عن ذلك المجتمع الراقي المتقدم عن المجتمع المتخلف. فآراء الأغلبية في كل مجتمع وميول الرأي العام تتناسب مع نمط العادات السائدة والأهداف العامة التي تتحرك في أفق الثقافة والفكر والسلوك.

وما ينبغي أن نشير إليه، أنّ كل نهج جديد يواجه في بداية ظهوره نوعًا من الممانعة الاجتماعية وسط الأغلبية، وهذه الحالة لا تخص الإسلام وحده وإنما تلازم المناهج الفكرية والاجتماعية الأخرى. لذا فإنّ تحميل الإسلام ما هو سائد في أجوائنا من ميول نابعة من الثقافة المنحرفة ونمط التربية غير السليمة، لا يعدّ أكثر من مغالطة مرفوضة. فالإسلام يتحمل الموقف حين تكون ثقافته ومنهجه التربوي والتعليمي هما السائدين.

ثانيًا: إنّ التأمل في تأريخ حوادث صدر الإسلام يكشف عن تحوّل مسار التطبيق بعد وفاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من المنهج النبوي الذي كان سائدًا في عهد النبي الأكرم، إلى مناهج أخرى في الحكم. فالتطبيق الصحيح للمنهج الإسلامي في الحكم لم يسد كاملاً إلّا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وبعد وفاته سرعان ما تحوّل الحكم إلى إمبراطورية عربية، لا تعكس نهج الإسلام ولا سننه وضوابطه في الحكم.

وإذا صحّ أن نطلق على هذا النمط من التحوّل اسم الموت، فهو أشبه بالشهادة والغيلة من الموت الطبيعي! وهذه الحالة التي شهدت مع ظهور الإسلام قبولاً اجتماعيًّا، ثمّ عادت الكرّة بعد عدّة سنين للانقلاب على منهجه الصحيح؛ هذه الحالة لا يمكن أن نطلق عليها وصف رفض الإسلام وعدم القبول بمنهجه من قبل الأكثرية. وإنما تقضي طريقة البحث السليم، أن ندرس المنهج الإسلامي كما بلوره القرآن الكريم والسنة الشريفة، وخطوط التطبيق في المثال النبوي، ثم نقارن بينه وبين المناهج التي سادت في عصور الحكومات المختلفة التي تنتسب للإسلام والتي تبعث ممارساتها على الخجل، كي نتعرف بدقة على مسار الإسلام الحقيقي وفي أي مجتمع طبّق منهجه ثم رفضته الأكثرية حتى يحقّ لنا أن نزعم أنّ أغلبية الرأي العام ترفض المنهج الإسلامي!

إنّ الإسلام لم ينفّذ في منهجه الصحيح، حتى يكون قد أصابه الفشل أو اصطدم برفض الأكثرية، وبالتالي لا يصح أن تكون أعمال المسلمين وممارساتهم البعيدة عن الإسلام دليلاً - كما يريد البعض! - على عدم كفاءة النهج الإسلامي وسلامته.

ثم إنّ حالة الافتراق هذه بين النظرية والممارسة لا تقتصر على الإسلام وحده، وإنما تشمل المناهج الأخرى، وبالذات المناهج الديمقراطية السائدة في بلادنا. فمنذ (نصف قرن) قبلنا النظام الديمقراطي ودستوره في الحياة، وأردنا أن نكون بذلك في رديف الأمم الغربية المتمدنة. ولكن إلى ما ذا كان مآلنا في الواقع العملي؟

إنّ الأوضاع تتدهور يومًا بعد آخر وتتحوّل من سيّئ إلى أسوأ، بحيث لم تتجاوز حصيلة ما جنيناه من شجرة الديمقراطية سوى الثمر المر والفضائح المتراكمة. والسؤال: هل يمكّن أن نحمّل الديمقراطية سيئات ما آلت إليه أوضاعنا؟ أم أنّ السبب يعود إلى أننا لم نرفع من الديمقراطية سوى اسمها وشعارها وتركنا العمل بقوانينها جانبا؟! فإذا كانت الديمقراطية كنظرية لا تتحمل تبعات الواقع الذي يسود باسمها وهي غير مسؤولة عن بؤس الناس وتخلفهم (في بلادنا) فكيف يجوز أن يكون الإسلام مسؤولًا وأن يتحمل تبعات الواقع السلبي وهو مغيّب عن القيمومة والقيادة؟

ثالثًا: إذا كان مسار التقدم المدني وخط التطوّر الحضاري قد عزل الدور الاجتماعي للإسلام جانبًا، وأن العصر الراهن لم يعد يتحمل سوى الديمقراطية منهجًا سائدًا لدى أكثرية البشر، فكيف نفسّر - يا ترى - انعطاف مجموعة من الشعوب الديمقراطية، عن هذا النهج وتوجهها نحو الشيوعية؟

لقد شهدت البشرية بعد الحرب العالمية الأولى انعطاف عدّة شعوب نحو الشيوعية، حتى غدت الديمقراطية تفقد في كل يوم موقعًا من مواقعها، بحيث لم تكد تمضي مدة زمنية طويلة حتى وأصبحت الشيوعية تسود نصف العالم. فكيف يا ترى نفسّر ذلك ونوفق بين الواقع وبين الزعم أنّ الديمقراطية هي خيار البشرية الراهن؟

هل يكون ذلك من خلال النظر إلى الشيوعية كمرحلة متقدمة تلت الديمقراطية في الحلقات المتكاملة لخط التطوّر البشري على هذا الصعيد، تمامًا كما كانت الديمقراطية حلقة متقدمة في خط التطوّر، على الأنظمة التي سبقتها؟ أم نقول إنّ الديمقراطية مثّلت مرحلة تكاملية في حدّ ذاتها؛ أم ماذا؟

إنّ دراسة الأفكار التي تثيرها هذه الأسئلة هو أمر يخرج عن نطاق هذا البحث الموجز. وإنما غاية ما ينتهي إليه تحليل النهج الديمقراطي السائد فعلاً في نطاق أمم العالم المتمدنة، أنها خرجت من إطار الاستبداد الفردي والديكتاتورية التي كانت سائدة في العهود السابقة، لتدخل عصر الاستبداد والديكتاتورية الجماعية.

فما كان يسود العالم في العصور السابقة من ظلم وعبودية واستغلال على عهد الإسكندر وجنكيز خان وأضرابهما، لا يزال يسود العالم مع فوارق في كيفية الأداء. ففي الأمس كانت حملات الظلم والتدمير تسود البشرية بصيغ دموية مباشرة تعود لطابع الجهل - بالوسائل الحديثة - مما كانت تحفّز على تعجيل بواعث ثورة المظلومين على الظالمين.

أما اليوم فإنّ الغارات على المظلومين وعالم المستضعفين تتم في إطار شعارات برّاقة تأتي تحت شعار بسط العدالة ونشر قيم الحق، وتمارس العدوان من خلال أصول الدعاية المتقنة بشتى المهارات الفنية والنفسية التي تستعين بمختلف الوسائل لتسويغ مظالمها والتعمية على مطامعها وأهدافها الحقيقية.

والحقيقة أن ما يشهده الواقع هو استمرار الظلم والعبودية والاستغلال ولكن هذه المرّة تحت مسميات جديدة من أمثال الحماية والإشراف واشتراك المصالح وتقديم المساعدات دون عوض ونظائر ذلك.

إن بوسع الإنسان الآن ان يلمس شواهد الاستعمار ومظالمه في أرجاء المنطقة ، وهي علائم بارزة لنهجه الديمقراطي! وبوسع الإنسان أن ينظر الآن إلى الجزائر والكونغو وكوريا وغيرها من البلدان «6»، بوصفها أمثلة حيّة على النهج الاستعماري للديمقراطيات الغربية.

فلا تزال دولة كفرنسا - تحمل مشعل الحرية بين أمم الأرض! - تعتبر الجزائر أرضًا تابعة لها. ولا يزال منطق القوى الكبرى يواجه صيحات المظلومين والأحرار الجزائريين بدعوى أنّ القضية داخلية محضة تخص فرنسا وحدها وحسب، وبالتالي ليس من صلاحية أحد أن يتدخل بشأن داخلي خاص بفرنسا! وبشكل عام نجد أنّ المسار العالمي للمنهج الديمقراطي انتهى بتقسيم العالم إلى كتلتين: كتلة الأمم الكبرى المتقدمة التي أعطت لنفسها حق التصرّف بمصير باقي أمم الأرض الأخرى، حيث ترى نفسها حرّة في التحكّم بالمصائر والكرامة والثروات؛ وأن تفعل ما تشاء كيف تشاء.

وكتلة أخرى تضم الأمم المتخلفة الضعيفة التي راحت ضحية شعار الديمقراطية. إذ تعيش هذه الأمم أسوأ حالات العبودية والاستبداد من خلال لافتة الديمقراطية وعبر قوانينها التي لا نصيب لها من التطبيق أصلاً. من البديهي أنّ نهجًا هذه حقيقته لا يمكن أن يكون منهجًا متكاملاً - في السياسة والحكم - من أجل خير الإنسانية وسعادتها، خصوصًا وهو يهدر أهم أركان الوجود الإنساني متمثلاً بالجانب المعنوي، بذريعة أنّ هذا الجانب لا يملك - في واقعنا المعاصر - الضمانات الكافية لتنفيذه.

وحين نصل إلى النهج الشيوعي نجده لا يختلف في حقيقته وآثاره عن النهج الديمقراطي السائد، وإن كان يختلف عنه قليلاً في أسلوب السيطرة على العالم. وعندما ننظر إلى النهج الشيوعي انطلاقًا من مبدأ التكامل فإنّ الأمر سيتسمر بمزيد من الإثارة والعجب، لأنّ ما تقوله الماركسية من أنّ الشيوعية ثمرة لمراحل تطورية سبقتها لا معنى له في الواقع. هذا الواقع الذي يشهد أنّ أدنى الأمم حظًّا في مدارج الرقي والمدنية هي الأكثر تفاعلاً من غيرها مع الشيوعية - التي تفترض نفسها مرحلة تكاملية متقدمة على المرحلة الرأسمالية - فنحن نجد أنّ الشعوب المتخلفة على الصعيدين المدني والديمقراطي تتقدم الآخرين في احتضان الشيوعية وتعتنقها بحرارة.

هل حصل ذلك بفعل الطفرة؟

إنّ ما تفترضه الفلسفة المادية الديالكتيكية من شروط للطفرة لا تتطابق مع ما جرى على الأرض، وبالتالي يعجز المنطق النظري عن تفسير الواقع! يظهر لنا مما تقدم أنّ أولئك الذي يسوقون الاتهامات ضدّ الإسلام ويهجمون على نهجه - في الحكم - بسلاح الديمقراطية إنما يدافعون عن الحرية الأوروبية في جانبها الذي يسمح بالفساد والابتذال وإباحة الشهوات، فهؤلاء لا يفكرون في إصلاح مجتمعاتنا وإيجاد الأمن وتحقيق الرفاه العام، وإنما غاية ما يهدفون إليه هو إشاعة الفساد والابتذال.

لذلك وجدنا أنّ مظاهر الانحلال والفساد الموجودة في أوروبا نفذت إلى مجتمعاتنا بأسرع وقت وأخذت تشيع في أوساطنا بأسهل ما يكون؛ في حين نجد أن تنفيذ مادة قانونية واحدة تحقق للأمة صلاحًا وللبلد استقرارًا هو شيء أندر من العنقاء في إمكان وقوعه!

أما بالنسبة لمن يرفع شعار الشيوعية ويظهر الحماس لها، فنجد أنّ هؤلاء في الغالب هم من الطبقة المحرومة التي ذاقت الأمرّين، وتجرعت المزيد من الذل والحرمان. لذلك فهي ترفع شعار الشيوعية بدافع الانتقام من طبقة الأغنياء، ومن دون أن تعرف حقيقة هذا النهج على نحو علمي كامل.

فالباعث لحماس هؤلاء إلى الشيوعية هو الانتقام من الأغنياء والثأر للذات المحرومة وحسب، أما ماذا يحصل بعد ذلك؟ فهو سؤال لا يعني هؤلاء الإجابة عليه! ومن البديهي أنّ هذا اللون من التغيير لا يمكن أن نعدّه بأيّ شكل من الأشكال دليلاً على التكامل الاجتماعي والتطوّر الحضاري للإنسانية، لأنّ البديل المتكامل الذي يمكن أن نفترضه لمناهج الاستبداد الفردي في الحكم (استبداد العصور السابقة) والاستبداد الجماعي المعاصر (الماثل في المناهج الفعلية للدول الكبرى) يتمثل بنمط من الحكم يعيد الإنسانية إلى خطّها الواقعي في الجانبين المادي والمعنوي، ويربيها على ذلك، بحيث يحل منطق الحق مكان المعايير الأخرى.

وهذا النمط يتمثّل تحقيقًا بالنهج الإسلامي، الذي يرث فيه عباد اللّه الأرض، وتكون العاقبة للمتقين. يقول تعالى: (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) «7».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يونس: 32.

(2) يونس: 35.

(3) الصف: 9.

(4) الزخرف: 78.

(5) العصر: 2 - 3.

(6) كتب هذا البحث قبل سنة من استقلال الجزائر.

(7) الأعراف: 128.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

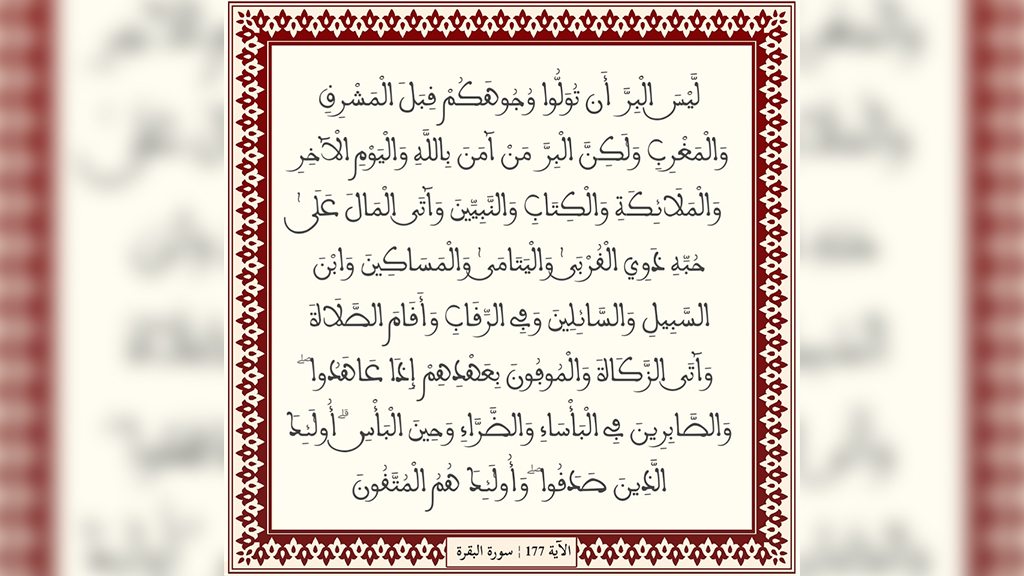

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

الشيخ محمد صنقور

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

أصائم أنت أم جائع فقط؟!

أصائم أنت أم جائع فقط؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (2)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (2)

السيد جعفر مرتضى

-

معرفة الإنسان في القرآن (3)

معرفة الإنسان في القرآن (3)

الشيخ مرتضى الباشا

-

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

عدنان الحاجي

-

معنى (قصو) في القرآن الكريم

معنى (قصو) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

السيد محمد حسين الطهراني

-

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

السيد عادل العلوي

-

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

أبو طالب: كافل نور النّبوّة

أبو طالب: كافل نور النّبوّة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

كيف يؤثر صيام شهر رمضان على الجسم؟

-

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

-

شروط استجابة الدعاء

-

أصائم أنت أم جائع فقط؟!

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (2)

-

معرفة الإنسان في القرآن (3)

-

شرح دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك

-

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

-

معرفة الإنسان في القرآن (2)

-

فرصة ثمينة