مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد عباس نور الدينعن الكاتب :

كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.إنتاج العلم.. شرط بناء الحضارة أين نحن منه؟

تُعد الذخائر العلمية التي تُستخدم في حياة ومسيرة أي مجتمع عنصر قوّته الأساسية. بعضها يتحوّل إلى آلات وتقنيات وأجهزة يُفترض أن تزيد من قوّته الإنتاجية وثرواته القومية، وبعضها يؤمّن التماسك واللحمة في النسيج الاجتماعي، كتلك العلوم التي تدعم البُنى العقائدية للشعب وقيمه وثقافته المحلية، وتكون منشأً لشرعية نظامه السياسي ودستوره وغير ذلك.

لدى المسلمين اليوم نوعان من العلوم: علوم مستوردة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التبعية والاستيراد من الآخر؛ وعلوم نابعة من ثقافتهم وتاريخهم، ميّزتهم على مدى القرون عن غيرهم من الحضارات ومنحتهم قوّة حفظ الهوية التي هي أكبر مُستهدف في صراع الحضارات وتفاعلاتها.

ما لم يتحقّق الاستقلال العلمي في النوع الأول، يبدو أنّ هذه العلوم لن تزيد المسلمين إلا تبعية للآخر المهيمن المتفوق في مجالاتها. بالحد الأدنى ما زالت هذه العلوم عامل تعزيز الانبهار بالغرب وثقافته، وسبب ضعف الثقافة الذاتية.

النوع الثاني يسهم في تعزيز هوية الانتماء للإسلام، لأنّه ينبع بصورة أساسية من القرآن الكريم الذي ترفض الثقافات الأخرى الاعتراف به أو تقديسه. إنّ قوة حضور العلوم الإسلامية في حياة المسلمين تعتمد على مدى فاعليتها في تأمين متطلبات الاستقلال بكل أبعاده الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية.

التشريعات التي تنظم حياة الناس بطريقة توفر السعادة والأمن والاستقرار والازدهار هي فرع مهم من العلوم الإسلامية، رغم الإذعان بوجود نقص فادح في الأبعاد الاجتماعية للتشريع والقانون. هنا تأتي تشريعات الآخر وقوانينه لملء الفراغ وسد النقص، ويحصل الانفصام والازدواجية التي تمزق النسيج الاجتماعي، كما حصل مع بدء عصر الاستعمار والحداثة.

رغم هول الكارثة، لا يبدو أنّ المسلمين استطاعوا معالجة مشكلة نقص القوانين والنظم الاجتماعية والإدارية في معظم بلادهم ومجتمعاتهم. إيران تقدمت خطوات مميزة نحو أسلمة التشريعات بدءًا من الدستور الذي لا يخالف في بنوده روح الدين الإسلامي؛ ومع ذلك يبدو أنّ صياغة دستور ينبع من الإسلام بالكامل يتطلب ثورة أخرى.

هناك اعتقاد يُفيد بأنّ تمحيض العلوم الإسلامية سيكون آخر إنجازات المسلمين على طريق بناء حضارتهم الشامخة. محوضة العلم الإسلامي تعني انبثاقه بالكامل من القرآن الكريم ونزاهته من أي نوع من الانحراف عن روح الدين وأصوله. كان سعي علماء المسلمين على مدى التاريخ تقديم هذا العلم المحض. لكن التأويلات الانحرافية التي نشأت من عوامل نفسية وذهنية وقصور وتقصير، سدّت باب الرجوع إلى القرآن كما كان مرجوًّا. هكذا نزلت الويلات والمصائب بالأمّة المسلمة وأدت إلى إضعافها وتمزُّقها.

العودة إلى الطريق الصحيح هو المقدمة الضرورية للبدء بعملية بناء حضارة إسلامية حقيقية. لدى المسلمين نهجان بارزان في عملية استنطاق القرآن والنصوص المعصومة:

الأول يتمثل في عرفان ابن العربي الذي عصر تجربة السير المعنوي والسلوك الباطني، والثاني ظهر في تراث الفلاسفة الحكماء الذين تمسكوا بالمنهج العقلي كمبدأ للاستنباط، وعلى رأس هؤلاء صدر المتألهين الشيرازي صاحب الحكمة المتعالية.

يتميز النهج الأول بتراث غني عجيب مذهل عابق بالروحانية والغرائب والعظمة التي تجعل أي مسلم يطّلع عليه يفخر بإسلامه وقرآنه والنبوة، وهو يرى كل تراث آخر صغيرًا متواضعًا. تعزيز الهوية الإسلامية بأقوى صورة ممكنة يمكن أن يعتمد على هذا النهج في الوقت الحالي. لا يمكن لأي مدرسة أو ديانة أو فلسفة أو مذهب أن يصمد أمام عظمة وجبروت وعمق وقوة عرفان الشيخ الأكبر. لكن تبرز هنا مجموعة من المشاكل والعقبات التي تجعل فهم وانتشار هذا النهج صعبًا جدًّا على مستوى العموم، هذا إن لم يكن مستحيلًا عمليًّا.. ورغم محاولاته الحثيثة لشرح آليات توصُّله إلى تلك المعارف والعلوم، فإن ابن العربي كان يعترف دومًا بأنّ فهم الكثير منها صعب وغير متيسر حتى للخواص.

هل كان ابن العربي بصدد تأسيس حكومة النجباء والنقباء؟ وهل يكفي وجود فئة خاصة تقود المجتمع نحو أهدافه الكبرى؟

جاذبية نهج ابن العربي مبنية على عظمة الكشوفات التي يدّعيها ووفرة الحقائق الغيبية التي يُقدمها، والتي تعرض لإنسان خارق القدرة، يفوق كل ما قدمته أذهان أصحاب الخيال العلمي.

النهج الثاني وصل إلى أوجه على يد صدر المتألهين الشيرازي الذي سعى للنهل من القرآن والسنة والعرفان وتراث الفلاسفة العقليين، باعتماد منهج عقلي متحرر ازداد قوة بفعل اتصاله بالوحي والطهارة. لكن هذا النهج سرعان ما يبدو صغيرًا أمام ما يقدمه عرفان محيي الدين، وقد يبدو هزيلًا إن أجرينا مقارنة كمية أيضًا. ومع ذلك أثبت هذا النهج أنّه أسهل على صعيد التعليم والانتشار، ويمكن أن يوفر لنا منهاجًا واضحًا لنسلك فيه.

لو عرضنا النهجين في قالب التعليم الحديث، لتخطّى نهج العقل الفلسفي نهجَ العرفان الأكبري بسرعة، وذلك نظرًا لما يتمتع به نهج الحكمة المتعالية من تماسك بحثي ووضوح منهاجي. يمكن لأي طالب أن يصل إلى الإحاطة والتخصص بمدرسة صدر المتألهين مع بذل الجهد والتحصيل.

المتخصصون في الحكمة المتعالية يبلغون المئات، والمتخصصون في عرفان ابن العربي يُعدون على الأصابع. محاولات شرح علوم ابن العربي ونشرها على نطاق واسع ابتُليت بانحرافات لا يرضاها. تم تقديم عرفان فلسفي لا يؤمن به هذا العارف الكبير، بل كان يحذر منه مرارًا.

هذان المجالان اللذان يمثلان قوة كبرى للمسلمين على صعيد تمتين العلوم الإسلامية، يقفان اليوم أمام تحديات حضارية جدية. ليست المشكلة في العمق بل في النقص. بناء الحضارات يعتمد على مجموعة من المجالات المعرفية التي للآخرين يد طولى فيها كما يظهر جليًّا حين ندخل نطاق التعبير الشعبي العام. حتى أتباع الحكمة المتعالية لا يدّعون أنه تم شرح أفكاره وتبسيطها بالكامل. مئات الشروحات التي كانت تفكك العبائر وتحلل الاستدلالات؛ قليل منها تجاوز صدر المتألهين ليقدم شيئًا جديدًا. إذا أردنا أن نعبر عن تراث صدر المتألهين بالكم، فإن أتباع مدرسته لم يزيدوا عليها ما يصل إلى العشر. هذا قريب من العقم. الحكمة التي لا تزدهر تعاني من ضعف الأصول. هل كانت المشكلة في تقوقع أتباعها وعدم انخراطهم في مواجهة تحديات الحضارة؟

إن تم حل مشكلة النشر والانتشار (وهي مشكلة ليست بالبسيطة أبدًا) نفترض أنّ بناء حضارة على تراث أو منهج يعني أن يكون هذا النهج ملهمًا أساسيًّا لجميع الأعمال الفكرية والأدبية التي تتجلى في حوارات الناس وفنونهم وتوجهاتهم ومشاعرهم. لا يدّعي أحد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة أو قريبًا منها. المنشغلون بالهمّ الحضاري يتحدثون دائمًا عن الغزو الثقافي الذي يقوم به الآخر. وفي حالة الدفاع نرى غلبة الانفعال واحتجاب الأصول.

بعد عبور مرحلة الاستيعاب والشرح والنشر، يأتي دور الإبداع والإنتاج الذي يُفترض أن يتلازم مع مشروع بناء الحضارة. جزء من هذا الجهد العلمي سيُصرف على الدفاع، لكن يجب الاهتمام الأكبر بالبناء. تعريف حضارتنا برفض الآخر ونقضه لا يكمل صورة الحضارة المطلوبة. الجزء الأكبر يرتبط بالإبداع والتميز.

الجاذبية الملفتة لتراث ابن العربي سرعان ما ستضع النهج الفلسفي أمام مأزق يجب أن يتعامل معه. الكم يحكي كلمته هنا. عدد مسائل الحكمة المتعالية قد لا يتجاوز الخمسة بالمئة من مسائل الفتوحات المكية للشيخ الأكبر. في النهاية ما يهم هو المعارف والكشوفات والحقائق، وليس عدد الأدلة والبراهين التي تُقام عليها.

اعتبار منهج صدر المتألهين وليد منهج ابن العربي غير دقيق البتة. يعتبر المتخصصون في عرفان ابن العربي أنّ محاولات الفلاسفة لشرحه أدت إلى تحريفه وطمس معالمه.

حين نعرض النهجين على مشروع بناء الحضارة يبدو أنّ الحكمة المتعالية ستكون أكثر فائدة لقدرتها على المناورة في مجالات المجتمع والتعليم والإقناع، والأهم من كل ذلك الأصالة. يمكن أن تفوز الحكمة المتعالية في معركة ادعاء الانبثاق من أصول الإسلام، وبذلك قد تتمكن من تشكيل توافق كبير بين أهل الفكر. هذا التوافق أساس انطلاق المشاريع الحضارية كافة.

عرفان محي الدين قريب الأفق من الآخرة والمعاد. الكثير من الحقائق التي يكشفها لا ترتبط بعالمنا الأرضي إلا بالتأويل والتمثيل المغرق. هنا أيضًا قد يفوز منهج الحكمة المتعالية، مع ضرورة إكمال مشروعه الفكري في إنتاج فلسفات مضافة.

يسحرنا ابن العربي فتتوق أنفسنا إلى عالمه السماوي، ننبذ هذه الدنيا فننبذ معها هذه الأرض دون انتباه. يمكن لمنهجه أن يتعايش مع أصعب الظروف الاجتماعية وأشدها قسوة. لا يمكن للثقافات الغربية المغرقة في الإلحاد والضلالة المادية العمياء أن تتحدى تراث ابن العربي. لكن قد تكون النتيجة هي نوع من التعايش. هل يمكن للتعايش بين الحق والباطل أن يكون أساسًا لبناء حضارة؟

تعليقات الزوار

الكتاب

-

كيف تُرفع الحجب؟

كيف تُرفع الحجب؟

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (قرع) في القرآن الكريم

معنى (قرع) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

محمود حيدر

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

-

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

الشيخ مرتضى الباشا

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

الأسرة والحاجة المعنويّة

-

كيف تُرفع الحجب؟

-

معنى (قرع) في القرآن الكريم

-

(نعم، سقطتْ مني استعارة!) جديد الشاعرة حوراء الهميلي

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

-

النّصر يدشّن مجموعته السّردية (الأحساء، خفايا الأرواح): الإنسان وحيدًا في حضرة السّرد

-

زكي السّالم ضيف ملتقى دار طرفة للشّعر في قرية سماهيج بالبحرين

-

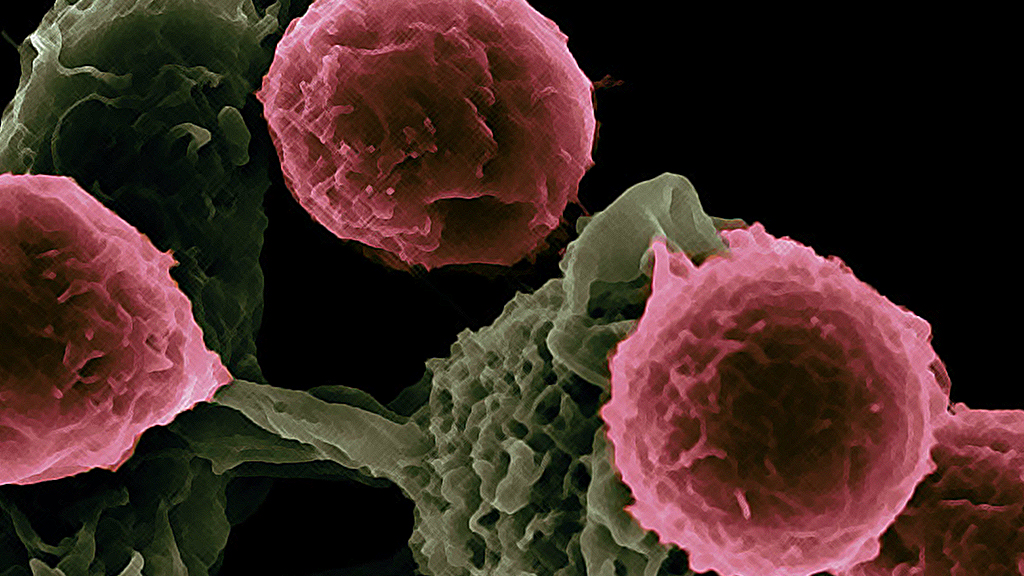

كيف تصنع الخلايا السرطانية حمض اللاكتيك للبقاء على قيد الحياة؟

-

معنى (نقض) في القرآن الكريم