علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (2)

البراغماتية بما هي لاهوت سياسي قهري

على نقيض ما قد يتناهى إلى البعض من أن البراغماتية التي أخذت بها الولايات المتحدة كفلسفة سياسية، قد حدَّت من ماضويتها وقطعت صلتها بـ” لاهوت التأسيس”. فقد أثبتت تجربتها التاريخية مع نفسها ومع العالم على امتداد أجيال، شغفاً زائداً بالذاكرة. في كل لحظة تمارس فيها سياساتها، سنلاحظ جمعاً لافتاً بين الماضي والحاضر، وبين الموروث الديني المركب من عهدَيْ الكتاب المقدس، والخطب المأثورة للمؤسسين الأوائل. وبالتالي بين الميتافيزيقا السياسية المشحونة بجرعات هائلة عن رسالية الأمة الأميركية و البراغماتية السياسية شديدة الارتباط بتقنيات ما بعد الحداثة.

وبناء على هذا التركيب، تسعى إلى تكييف العالم مع رحلتها المدوية. وهي بهذا تبدو كأنها تملك الحظ التاريخي في عمليات التكييف ولو إلى حين. ذلك ما ذهب إليه صامويل هانتنغتون حين وصفها “بأنها مجتمع من الطراز الذي كانت تحكمه أسرة تيودور، إلا أنها قد تحرز نجاحاً في عالم يشبه عصر الملكة إليزابيت الأولى بصورة جديدة، وفيه صراعات شبه دينية، ودولة قبلية ، ومغامرون في التجارة، وأساطيل حربية، وقتلة”.

بدءاً من هذا التوصيف تبدو أميركا كمرآة مكتظة بالمفارقات. لا منطق للعالم من دونها، أو من دون أن يكون له بها صلة الربط، والاشتراط، والإصغاء. يريد لاهوتها السياسي أن يمنحها مطلق الشرعية وهي تمضي إلى تكوين العالم الجديد على صورتها. كأن تكون على حقّ في أن تجمع المتفرِّق، وتفرِّق المجتمِعَ، ثم لتستأنف الجمعَ والفِرقَةَ حيثما شاءت لها عقيدة القضاء والقدر. فسنرى طبقاً لرؤاها التأسيسية أن الفلسفة السياسية لم تفصل بين الديني والقومي، ولا بين أميركا وباقي العالم. كل شيء بالنسبة إلى فلسفة كهذه، أن كل العناصر المكوّنة للأمة ينبغي لها أن تتعيّن داخل الأوعية المتصلة المرصودة للاستثناء الأميركي. وحين تبلغ الأيديولوجيا الأميركية أقصاها، سنلاحظ كيف تتحول عمليات التوظيف السياسي في مجالات نفوذها اللامتناهية إلى نشوء ما يسمى “الدين الجديد”، حيث يمتزج اللّاهوتي بالقومي وكلاهما بالسياسي والأمني، من أجل بقاء وغلبة الأمة المبعوثة لاستنقاذ العالم.

ولو عدنا إلى مرحلة التأسيس نجد أن أطروحة عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في كتابه الشهير ”الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية” تشكل واحدة من أهم مرجعيات اللّاهوت السياسي الأميركي. في هذه الأطروحة، يسعى فيبر لإثبات أخلاق خاصة بالبروتستانتية الزهدية، حيث كان ذلك عنده ضرورياً لأجل تأمين قدرة الرأسمالية الغربية على النمو. ثم يكملها في كتابه اللاحق “الخلق الاقتصادي في الأديان العالمية “، ليبحث في الكيفيات التي شكلت خلالها أديان عالمية كالكونفوشيوسية، والطاوية، والهندوسية، والبوذية حواجز أمام ظهور رأسمالية عقلانية شبيهة برأسمالية الغرب، ثم ليستنتج كيف أن اليهودية القديمة كانت، على العكس من ذلك، نقطة انطلاق عملية العقلنة التي ستبلغ ذروتها في الرأسمالية الحديثة…

بهذا المعنى، يُعزى تشكّل أطروحة ماكس فيبر حول ضرورة تكوّن روح للرأسمالية، إلى الأخلاق الكالفينية (نسبة إلى اللّاهوتي البروتستانتي جون كالفن). عندما تحدّثت الكالفينية عن حضورية اللّاهوت في ولادة الرأسمالية، لاحظت أن هذه الولادة تيسّرت في القرن السادس عشر، بفضل تراكم أولي مسبق، اقتضى شحنات بيّنة من العنف المرعب. وشرح ذلك أن الكائنات البشرية التي تتحرك، انطلاقاً من مصالحها، يمكنها أن تقترف أعمالاً عنيفة في منتهى القسوة ضد نظرائها. والتاريخ يذكّرنا بذلك باستمرار كما يقول المفكر الأميركي من أصل أرجنتيني روبن دراي، ولكن البشر لا يمكنهم الاعتراف أمام أنفسهم بأن ما يفعلونه غير إنساني، وغير عادل، ويشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية للأشخاص الآخرين، بل إنهم يحتاجون إلى تسويغ ذلك، وإضفاء الشرعية عليه أمام أنفسهم أيضاً. غير أن العنف الإجرامي الذي اقتضاه تراكم الرساميل، والذي كان شرطاً مسبقاً لولادة الرأسمالية، ما كان من الممكن له أن يُمارَس إلا من قبل أشخاص تسكنهم قناعة عميقة بأن ما يقومون به هو واحد من المهمات الأكثر أهمية وتعالياً في التاريخ[1].

ولأن أحداً لا يمكنه سواء كان فرداً أم جماعة أم دولة أمة، أن يتحمّل لفترة طويلة ارتكاب أفعال إجرامية، كالمجازر الجماعية من دون مسوّغات قوية وعميقة، فقد امتلأ اللّاهوت السياسي الأميركي بمخزون هائل من المسوّغات. كان الدين حاضراً على الدوام للوفاء المطلوب. كان مستعداً ليقول للرأسمالي بأنه “مقّدر لك”، أو بأنك مرصود لاستكمال عملية الخلق التي تركها الخالق من دون أن ينجزها بشكل كامل. وعلى ذلك، أصبح التوسع في بناء المصانع، والتوفير، والاستثمار العقلاني والمنهجي، وكذلك إخضاع الأشخاص الآخرين، بمن فيهم النساء والأطفال للعمل المنهِك، إكمالاً لعملية الخلق التي بدأها الخالق نفسه، وتمجيداً لله، وتحقيقاً للغاية التي من أجلها خلق الله العالم والإنسان. وعلى ما يتكئ عليه اللّاهوت السياسي الأميركي، مما منحته له البروتستانتية بأطوارها واجتهاداتها المختلفة، يسود اليقين بأن الله كان حاضراً في ولادة الرأسمالية ومهتماً بشكل حيوي، بهذه الولادة.

البروتستانتية الإنجيلية وعقيدة القضاء والقدر

كان جون لوك المنظّر المعروف لثورة 1688 يعرف سرّ الكالفينية المُسيَّسة جيداً، ويعلنه بكل ما أوتي من وضوح: “إن الله الذي أعطى الأرض شراكة للبشر، أعطاهم العقل أيضاً لاستخدامها بالشكل الذي يقدم لهم أكبر الفوائد في الحياة، ويتلاءم بالشكل الأفضل مع مصلحة الجميع. فلقد لعب لاهوت القضاء والقدر الكالفيني، وفقاً لمقولات ماكس فيبر، دوراً مهماً في ولادة الرأسمالية، بحيث يقرّر هذا اللاّهوت أن الخلاص يكون مقدّراً للبعض، والعقوبة للبعض الآخر، وذلك بفعل القضاء الإلهي الأبدي، وأن أحداً لا يمكنه تغيير هذا القضاء. ولأن هذا الاعتقاد يصعب تحمّله بالنسبة إلى شخص جدي في إيمانه، ابتدع اللّاهوت الكالفيني سبيلاً للالتفاف على هذه الصعوبة. فقد اعترف بأن القضاء لا يمكن تغييره، إلا أن كل شخص يمكنه أن يرى علامات تدلّه على ما هو مقدّر له من الخلاص أو العقاب. فإذا كان هذا الشخص يمتلك رأسمالاً فيوظفه بطريقة عقلانية ومنهاجية، ثم يأتيه النجاح، فإن هذا النجاح يكون علامة دالّة على الخلاص”[2].

وسيظهر من فلاسفة ومفكري الليبرالية الجديدة من ذهب إلى “أدلجة” هذا ”اللّاهوت القدري” وتقديمه كسلاح للاستخدام. من هؤلاء دانييل بيل الذي لفت إلى “ضرورة وجود علاقة متعالية، تربط بين الأفراد بما فيه الكفاية، ليصبحوا قادرين، في حال الضرورة على تقديم التضحيات الضرورية بأنانيتهم”. تلك “العلاقة المتعالية”، أي الدينية، يجب أن تحتل الموقع المخصّص للعقلانية، وهي التي ستعطي الشعوب معنى التضحيات التي ستطلبها منهم الليبرالية الجديدة.

أما إيفرينغ كريستول فيُظهر شغفاً غير مسبوق لدى الحديث عن موقع الدين في النضال خلال المرحلة الليبرالية الجديدة. فهو يرى في الدين “اليهودي/ المسيحي” الذي أخرجته البروتستانتية الزهدية كمصدرٍ مُلهِمٍ لـ “الرأسمالية الليبرالية” بالذات، ويبدي أسفه لأن الكنائس تحوّلت إلى ما يشبه المؤسسات الخاصة والطوعية اليوم، ما أفقدها الدعم العام وجعلها عاجزة عن مواجهة خصومها.

ولكن جمعاً من المنظّرين الليبراليين الأميركيين، يمضي إلى أبعد من ذلك بكثير، فيرفع حضورية الدين في مسيرة الرأسمالية الليبرالية الجديدة، إلى مقام المقدس. هذا ما رمى إليه مايكل نوفال ، حيث يصوغ لاهوتاً حقيقياً للرأسمالية الديمقراطية فيشبّههه بالثالوث المقدس: ثلاثة نظم في نظام واحد: اقتصاد تسيطر عليه السوق، وتنظيم سياسي يحترم الحقوق الفردية في الحياة، والحرية في السعي نحو السعادة.. علاوة على مجموعة من المؤسسات الثقافية التي تحركها شعارات مثل الحرية والعدالة للجميع[3].

لو عدنا حول هذا الموضوع، إلى جون لوك ، لكان لنا منه ما يضيف حجة فقهية جديدة لتغطية عبثيّات الليبرالية الأميركية الجديدة. فهو يرى “أن الملكية الخاصة مصدرها الله، لأنه خلق العالم للجميع، ولكنه أعطى لكل إنسان العقل وقوة العضلات لكي يحصل عن طريق العمل، على القسم الذي يريده لنفسه. فالله وعقل الإنسان، يأمرانه بتملّك الأرض، أي بوضعها في حالة تكون فيها مفيدة للحياة، عبر إضافة شيء من ذاته إليها. وهذا الشيء هو العمل”. وتبعاً لهذه الحجة، سيكون من الضروري للإنسان، من أجل تملّك الأرض، أن يبعد عنها أولئك الذين يعارضونه، أي الفلاحين. وهذا الاعتقاد مبرّر تماماً، بحسب الفلسفة النيوليبرالية، ذلك لأنه يترجم إرادة الله، خالق العالم.

وهكذا يغدو العنف، الناشئ في المناطق التي شكلت المجال الجغرافي الذي ستظهر فيه الرأسمالية، مبرراً من وجهة النظر الدينية اللّاهوتية . وإلى ذلك، فإن النهب الواسع النطاق لأميركا وآسيا وإفريقيا، صار ضرورياً أيضاً من أجل ولادة الرأسمالية. وبسبب من هذا، سيتبيّن لنا كيف يتم إضفاء الشرعية على الفظاعات التي اقتضتها أعمال النهب. وعلى المجازر التي ذهب ضحيتها خمسون مليوناً من السكان المحليين خلال فترة لا تزيد عن خمسين عاماً، وبالتالي سيظهر لنا كيف يتمّ تشكيل الذات القادرة على اجتراح مثل هذه البطولات؟

هكذا كان الدين ضرورياً من أجل إنجاز المقدمات اللّاهوتية المؤسسة للفوضى الخلاقة. يذهب ناقدو الليبرالية الجديدة، إلى بيان واقعة تاريخية شديدة الوطأة والأهمية حيث تتكشّف كيفية توظيف المقدس الديني في التأسيس ذي الطابع العنفي التدميري لأميركا. والواقعة، كما أوردها مفكرون أميركيون، تشير إلى أن بابا الفاتيكان و”باسم سلطة الله العظيم التي أعطيت له بوصفه “وريثاً لبطرس، وخليفة “ليسوع المسيح“، قد أعطى أراضي أميركا لملوك إسبانيا ليحقّقوا فوقها ”مجد الإيمان الكاثوليكي“، وليبحثوا فيها عن خلاص النفوس، وليسعوا إلى سحق الأمم الوثنية، وإجبارها على اعتناق المسيحية”[4].

ليست أطروحة “أميركا هي العالم، العالم هو أميركا”، التي أخذ بها كل رؤساء الولايات المتحدة، منذ التأسيس إلى اليوم وبأشكال مختلفة، مجرد وسيلة أيديولوجية جزئية. ولو رأينا إلى عمق الأطروحة في الفكر الاستراتيجي الأميركي، لوجدنا أنها هي الأيديولوجيا الاختزالية نفسها في حدّها الأعلى. ذلك أن عالمية أميركا هي قضية لاهوتية عقائدية من قبل أن تكون شأناً متعلقاً بالحاجة إلى التمدد الجيو ـ استراتيجي. ذلك أن سلام أميركا هو سلام العالم كله، وحربها هو حرب العالم كله. وبهذا المعنى لا تنهض أطروحة الفوضى في اللاشعور السياسي الأميركي إلاّ على إزالة الاختلاف بين أميركا والعالم. ثم على إعادة تشكيل هذا العالم على صورتها.

والبادي من العلاقة التواصلية بين لحظة التأسيس والأزمنة المتعاقبة، أن شعور أميركا بنفسها اليوم، هو نفسه شعورها يوم وضع مؤسّسوها الأوائل مهمتها العظمى قبل نحو خمسة قرون. أي أنها أمة مبعوثة للبشرية. وإلى ذلك يظهر في شريط المشاهدة الطويل، كأن أميركا أمة لا تزال في طور التأسيس، من إبراهام لينكولن إلى جورج دبليو بوش. الكلمات التي ترسلها إلى العالم هي هي. وخطاب استعظام الذات هو نفسه. وثمة ما يشبه اليقين لدى الذين يتابعون المسار التاريخي للسلوك الأميركي السياسي والدبلوماسي أن كل الذين “اعتمروا” البيت الأبيض من الجمهوريين و الديمقراطيين، لم يفارقوا تلك اللغة التي لا ترى إلى العالمين إلا بوصفهم أغياراً لا سبيل لهم إلى نعمة الخلاص.

لقد عُدّ ما يسمى بـ “المثالية الجديدة” التي برزت في أميركا مع نهاية الثنائية القطبية، كوريث شرعي للبروتستانتية على أكثر من مستوى. فهي وليدة مسارين: أحدهما أوروبي قديم، والآخر أميركي أكثر قرباً ومعاصرة. تعبّر هذه المثالية الليبرالية ذات الأصل البروتستانتي عن مبدأ تقليدي يقضي بأن ينال الناس حقوقهم على مستوى العلاقات الدولية، وذلك تحت تأثير تيارات فلسفية نظّرت لـ ”لاهوت الحرب“، كما دعت إلى ضرورة خضوع النظام الدولي للضوابط لكي يصبح أكثر ثباتاً[5].

لكن “لاهوت الحرب” الذي سيؤول إلى تبرير نظرية الفوضى في السياسة الخارجية، يقوم على اعتقاد راسخ في الوجدان الأميركي العام مؤداه، كما يقول الكاتب والفيلسوف الأميركي إمرسون (1802 ـ 1882)، أن أميركا هي “أكبر هبة من الله إلى هذا العالم”. وهو ما يفصح عن عقدة التفوّق والغلبة التي تشعر بها الولايات المتحدة تجاه الأمم الأخرى. وهي عندما تعود إلى الكتاب المقدس لتأكيد مهمتها الخلاصية للبشرية، فإنما تريد أن توحي للعالم بأن كل ما تفعله به، إنما هو بلوغ ”البشارة” أو ”الخبر السار” الذي يكفل للدول والمجتمعات أمنها وسعادتها.

على هذه الروحية ترتكز الممارسة الأيديولوجية الأميركية. وهي روحية رسولية مدّعاة يمتزج فيها السياسي بالديني من دون تفاوت، بينما لا تزال مستمرة منذ عهد الاستيطان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- روبن دراي، لاهوت الغلبة، الجذر الديني الفلسفي لليبرالية الجديدة، راجع “مدارات غربية” العدد الثالث/ أيلول/ سبتمبر – تشرين الأول/أوكتوبر 2004 المقال فصل من كتاب صدر في بونس آيرس العام 1994، تعريب د. جاد مقدسي.

2- غسان غصن، الخطر الأميركي الأشد تسيّس الدين أم تديّن السياسة، شؤون الأوسط، العدد 118، ربيع 2005.

3- ف.ب. هويغيه، الجنون الاستراتيجي في الحرب العالمية الرابعة، أنظر “مدارات غربية”، العدد الثاني، تموز /يوليو – آب/ أغسطس 2004، نقلاً عن دورية Observations d\infostrategie.

4- منير العكش، تلمود العم سام، الأساطير العبرية التي تأسست عليها أميركا، رياض الريس للكتب والنشر، 2004.

5- Patrick Bacanan, The American Conservative, March 24, 2003.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

من آثار فتنة الجمل

من آثار فتنة الجمل

الشيخ محمد جواد مغنية

-

مقام العقل السّامي

مقام العقل السّامي

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (سعد) في القرآن الكريم

معنى (سعد) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الأساس العلمي لوجود المحلات التجارية المتنافسة قريبة من بعضها

الأساس العلمي لوجود المحلات التجارية المتنافسة قريبة من بعضها

عدنان الحاجي

-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (2)

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (2)

محمود حيدر

-

ثوراتٌ تمهيديّة للظهور المبارك

ثوراتٌ تمهيديّة للظهور المبارك

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى}

{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى}

الشيخ مرتضى الباشا

-

الحكم أمانة

الحكم أمانة

الشيخ جعفر السبحاني

-

الغضب نار تأكل صاحبه

الغضب نار تأكل صاحبه

السيد عبد الحسين دستغيب

-

حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (2)

حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (2)

الشيخ محمد صنقور

الشعراء

-

الإمام الصادق: مستودع أسرار العلوم

الإمام الصادق: مستودع أسرار العلوم

حسين حسن آل جامع

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك

تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك

الشيخ علي الجشي

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

من آثار فتنة الجمل

-

مقام العقل السّامي

-

معنى (سعد) في القرآن الكريم

-

الأساس العلمي لوجود المحلات التجارية المتنافسة قريبة من بعضها

-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (2)

-

النسل الصالح: رعاية وصيانة

-

ثوراتٌ تمهيديّة للظهور المبارك

-

(المجاز بين اللّغة والأدب) أمسية أدبيّة للدّكتور أحمد المعتوق

-

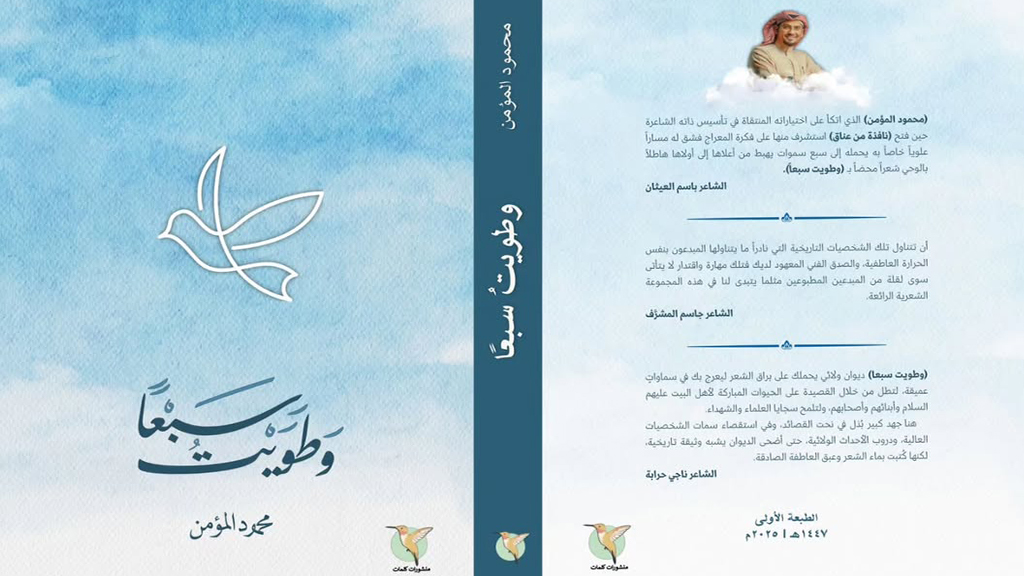

(وطويت سبعًا) جديد الشاعر محمود المؤمن

-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (1)