قرآنيات

معلومات الكاتب :

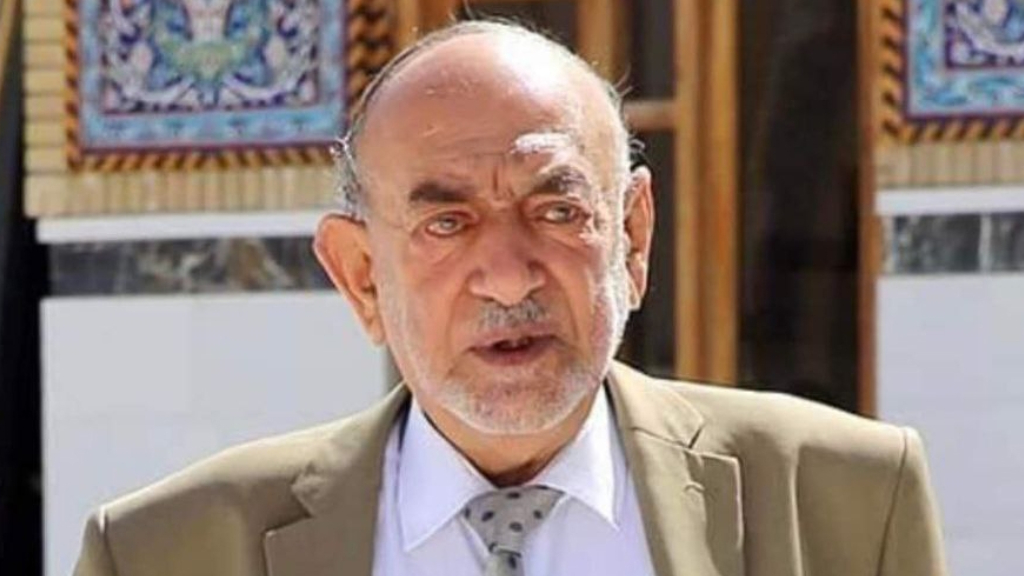

الاسم :

الدكتور محمد حسين علي الصغيرعن الكاتب :

عالم عراقيّ وشاعر وأديب، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1940 م، حوزويّ وأكاديميّ، حصل على الدكتوراه في الآداب بدرجة الامتياز عام 1979 م، وعلى درجة الأستاذية عام 1988 م، وعلى مرتبة الأستاذ المتمرس عام 1993 م، ومرتبة الأستاذ المتمرس الأول عام 2001 م. له العديد من المؤلفات منها: موسوعة الدراسات القرآنية، موسوعة أهل البيت الحضارية، ديوان أهل البيت عليهم السلام، التفسير المنهجي للقرآن العظيم. توفي الله في 9 يناير عام 2023 بعد صراع طويل مع المرض.مجاز القرآن بإطاره البلاغي العام (2)

وكان علي بن عيسى الرماني (ت: 386 هـ) وهو ممن عاصر ابن جني، ينظر إلى الاستعارة باعتبارها استعمالاً مجازيًّا، وعدّها أحد أقسام البلاغة العشرة، واكتفى بذكرها عن ذكر المجاز(1)، مما يعني أنه يرى فيما هو قسيم للحقيقة مجازًا وذلك صريح قوله: "وكل استعارة حسنة فهي توجب بيان ما لا تنوب منابه الحقيقة، وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة، كانت أولى به، ولم تجز، وكل استعارة فلا بد لها من حقيقة، وهي أصل الدلالة على المعنى... ونحن نذكر ما جاء في القرآن من الاستعارة على جهة البلاغة"(2).

ومن هذا يبدو أن الرماني قد لحظ المجاز بإطاره البلاغي العام، فكل ما كان غير حقيقي سواء أكان استعارة أم مجاًزا فهو استعمال مجازي، وينظر لهذا بعشرات الآيات القرآنية، ويعطي المعنى الحقيقي، والمجازي بهذا المنظور الذي أوضحناه، شأنه بهذا شأن من سبقه الى النظرة نفسها. ففي قوله تعالى ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ (الأعراف/154).

قال الرماني "وحقيقته انتفاء الغضب، والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مراصد بالعودة، فهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة في الحال، فانتفى الغضب بالسكوت عما يكره، والمعنى الجامع بينهما الإمساك عما يكره"(3).

وفي قوله تعالى ﴿لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة/110) ينظر الرماني إلى المجاز في "ريبة" إلى أنه استعارة، مما يعني عدم وضوح التمييز بين المجاز والاستعارة عنده، وكلاهما مجاز بالمعنى العام عنده، إذ عبر الله عن البنيان بأنه ريبة، وإنما هو ذو ريبة كما يرى ذلك الرماني، وإذا صير هذا الإطلاق عليه فهو مجاز، والتعبير عنه بالاستعارة عند الرماني يعني أن النظرة للاستعارة والمجاز على حد سواء.

يقول الرماني في تعقيبه على الآية الكريمة "وأصل البنيان إنما هو للحيطان وما أشبهها، وحقيقيته اعتقادهم الذي عملوا عليه، والاستعارة أبلغ لما فيها من البينان بما يحس ويتصور، وجعل البنيان ريبة وإنما هو ذو ريبة، كما تقول: هو خبث كله، وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجًا، لأن قوة الذم للريبة، فجاء على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط"(4).

فالرماني الذي يعبر عن المجاز بالاستعارة، ويضع الاستعارة في التطبيق موضع البحث، إنما ينظر إليها باعتبارها عملاً مجازيًّا يستدل به على وقوع المجاز في القرآن من وجه، وعلى دلائل الإعجاز القرآني من وجه آخر.

ويبدو أن نظرة البلاغيين في القرن الرابع من الهجرة كانت متحدة في هذا المقياس بإطاره العام، فهذا أبو هلال العسكري (ت: 395 هـ) قد أشار إلى المجاز بمعناه الواسع ونظر له من القرآن الكريم في صنوف الاستعارات القرآنية، وقد أوضح رأيه في التنصيص على ذلك بقوله: "ولا بد لكل استعارة ومجاز من حقيقة، وهي أصل الدلالة علة المعنى في اللغة"(5).

ويهمنا من هذا القول أنه جعل المجاز قسيمًا للحقيقة، واعتبر الاستعارة كذلك لا فرق بينهما وبين المجاز، وكانت تطبيقاته في هذا المنهج استعارات القرآن.

والحق أن أبا هلال كان ذا حدس استعاري، وحس بياني، وذائقة بلاغية ناضجة فيما أورده من شواهد قرآنية في هذا المقام، ففي قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾ (الفرقان/23). يقول أبو هلال: "حقيقته عمدنا، وقدمنا أبلغ، لأنه دلّ فيه على ما كان من إمهاله لهم، حتى كأنه كان غائبًا عنهم، ثم قدم فاطلع على غير ما ينبغي فجازاهم بحسبه، والمعنى الجامع بينهما العدل في شدة النكير، لأن العمد إلى إبطال الفاسد عدل، وأما قوله (هباءً منثورًا) فحقيقته أبطلناه، حتى لم يحصل منه شيء، والاستعارة أبلغ، لأنه إخراج ما لا يرى إلى ما يرى"(6).

وكان السيد الشريف الرضي (ت: 406 هـ) قد ألف كتابين في المجاز: لهما أهمية نقدية وبلاغية في البحث البياني في القرآن وعند العرب وهما: "تلخيص البيان في مجازات القرآن" و "والمجازات النبوية"، وكان إطلاق المجاز في هذين الأثرين يشمل الاستعارة والتشبيه والتمثيل والمجاز نفسه، لكنه في عرضه الاصطلاحي أضيق دائرة من فضفاضية الاستعمال الجاحظي، وعموميته عند الرماني، واتساعه عند ابن جني والوقوف به عند الاستعارة فحسب عند أبي هلال.

وقد عبر ابن رشيق القيرواني (ت: 456 هـ) أن العرب كثيرًا ما تستعمل المجاز وتعده من مفاخر كلامها(7). ونظرته في هذا نظرة من سبقه في المعنى العام.

إذن فمصطلح المجاز بمعناه الواسع عريق من ناحيتين: الأولى: استعمال النقاد والبلاغيين العرب له من قبل أن تتبلور دلالته الاصطلاحية الدقيقة. الثانية: وروده في المظان البيانية واللغوية والتفسيرية بمعنى يقابل الحقيقة، وإن اشتمل على جملة من أنواع البيان، أو قصدت به الاستعارة باعتبارها تقابل الحقيقة لأنها استعمال مجازي.

والذي نريد أن ننوه به أن هذا الأصل معرّف بالأصالة منذ عهد مبكر في خطوطه الأولى، وليس هو من ابتكار المعتزلة، بقدر ما لهم من فضل في المساهمة فيه شأنهم بذلك شأن البلاغيين فيما بعد عصر الرضي وعبد القاهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). الرماني: النكت في إعجاز القرآن: 87.

(2). الرماني، النكت في إعجاز القرآن: 91.

(3). العسكري، كتاب الصناعتين: 276.

(4). العسكري، كتاب الصناعتين: 277.

(5). ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر: 1 / 265.

(6). حققه في طبعة منقحة الدكتور السيد أحمد صقر وطبع عدة مرات: مطبعة الحلبي.

(7). بدوي طبانة، البيان العربي: 27 وانظر مصادره.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

من آيات عظمة الله سبحانه

من آيات عظمة الله سبحانه

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

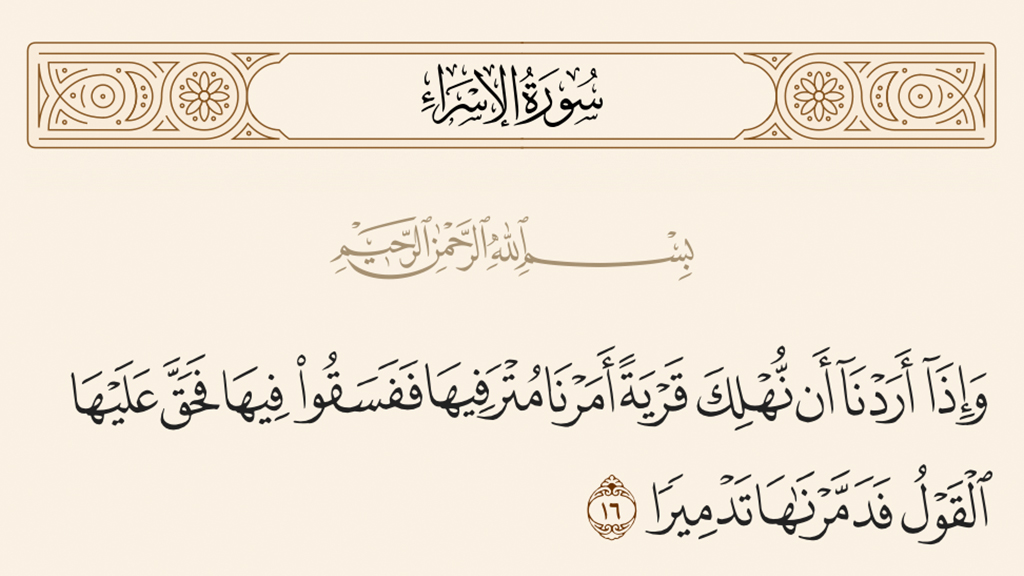

أَمَرْنا مُتْرَفِيها!

أَمَرْنا مُتْرَفِيها!

الشيخ محمد جواد مغنية

-

كيف نحافظ على الفطرة قوية فاعلة؟

كيف نحافظ على الفطرة قوية فاعلة؟

السيد عباس نور الدين

-

سرّ القوّة المذهلة للتّنهد العميق والشّعور بالسّعادة الكامنة وراءه

سرّ القوّة المذهلة للتّنهد العميق والشّعور بالسّعادة الكامنة وراءه

عدنان الحاجي

-

أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!

أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء

الشيخ شفيق جرادي

-

معنى (سقف) في القرآن الكريم

معنى (سقف) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الملائكة وسائط في التدبير

الملائكة وسائط في التدبير

السيد محمد حسين الطبطبائي

-

البحث التاريخي

البحث التاريخي

السيد جعفر مرتضى

-

الكلمات في القرآن الكريم

الكلمات في القرآن الكريم

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

السيدة زينب: بهاء من ملكوت الطّفّ

السيدة زينب: بهاء من ملكوت الطّفّ

حسين حسن آل جامع

-

على غالق

على غالق

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

من آيات عظمة الله سبحانه

-

أَمَرْنا مُتْرَفِيها!

-

كيف نحافظ على الفطرة قوية فاعلة؟

-

سرّ القوّة المذهلة للتّنهد العميق والشّعور بالسّعادة الكامنة وراءه

-

السيدة زينب: بهاء من ملكوت الطّفّ

-

آل سعيد يطرح قاعدة بسيطة فعّالة لدفع القلق والتّوتّر

-

أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!

-

(التّواصل ليبقى الحبّ) محاضرة للرّاشد في مركز البيت السّعيد

-

تفسير المحيط الأعظم والبحر الخِضَمّ

-

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء