علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (3)

أيُّ ميتافيزيقا تُراد، ونحن في مورد الكلام على استئنافها؟

إذا كان مسعى الفلسفة الأولى العلم بالوجود بما هو موجود بوساطة العقل القياسيِّ، فسيتعذَّر عليها إدراك حقيقة الوجود ومبدأ تجلّيه ومكمن ظهوره. عند هذا المفصل ينفسحُ فضاءُ التمايز والمفارَقة بين الفلسفة بما هي ميتافيزيقا قبْليَّة مشغولة بـ “ظاهر الوجود”، والميتافيزيقا الطامحة إلى العلم بالوجود بذاته، وبالتالي العلم بإيجاد الموجدِ للموجود، وهو ما نسمّيه بـ”علم المبدأ”.

وما من ريب، أنَّ فضيلة الفلسفة الأولى بما هي “ميتافيزيقا قبْليَّة”، متعيّنة في مسعاها الدؤوب بالسؤال عن الحقيقة الغائبة وإن لم تأتِ عليها ببيان. هذه الفضيلة لا ينبغي لها أن تتوقَّف عند حدّ، ما يعني أنَّ ماهيَّة السؤال – بما هو سؤال – أمرٌ ضروريٌّ للتعرُّف على الغائب، لكنَّه ضروريٌّ حدَّ الوجوب في منهج الميتافيزيقا البَعديَّة ومبانيها النظريَّة ونظريَّتها المعرفيَّة. وخلافًا لما جرت عليه الميتافيزيقا القبْليَّة من ركون إلى الاستفهام عن البادي والمحسوس، وتطوافها الَّلامتناهي في دنياه، تخطو الميتافيزيقا البَعديَّة باتجاه العبور إلى الضفَّة الثانية لنهر الوجود من أجل التعرُّف على الماوراء، واستكشاف ما يستتر وراء ظهوراته وبدّوَاتِ أعيانه. وهذا ما لن يكون له حظٌّ في مشروعيَّة التنظير بمساءلة مفارِقة عن حقيقة الوجود. نعني بهذا، السؤال الذي تقوم ماهيَّته على العناية بالوجود والموجود والواجدِ في آن.

لذلك نصير تلقاء استفهام “فوق ميتافيزيقيٍّ” يجاوز ما ذهبت اليه الدّربة الإغريقيَّة في تعريف الفلسفة “بكونها عبارة عن أسئلة، الأصل فيها دهشة الإنسان بالظواهر التي تحيط به”. أمَّا استفهام الميتافيزيقا البَعديَّة بما هو استجواب متعلِّقٌ بالمبدأ المؤسِّس للوجود فإنَّه خلاف هذا. هو استفهامٌ خاصيَّته الإحاطة والشمول، يستفهم العارض والفاني كما يتبصَّر الباقي والخالد والَّلامتناه،. معتنٍ بالوحدة في عين الكثرة، وبالكثرة في عين الوحدة، ما يعني أنَّه سؤالٌ مؤسِّسٌ ويؤسَّسُ عليه. ولأنَّه كذلك، فسيظهر في مسعاه لتأسيس نظريَّة معرفة “ما بعديَّة” على شأن آخر أكثر شمولًا وإحاطة. فإلى كونه سليل الدهشة الطبيعيَّة في ظاهرها واستتارها، لجهة استفهامه عن ظهورات الأشياء في الواقع، فإنَّه يسأل عمَّا يحتجب وراء هذه الظهورات والمبدأ الذي صدرت منه، ناهيك بالمُبدئ القائم على كلِّ ما يوجد، والمعتني به في الآن نفسه.

يفترض المقام “المابعديُّ” الذي تتَّخذه الميتافيزيقا دربةً لها، التأسيس لمعرفة بَعديَّة تمنح العقل تمدُّدًا يجاوز فيه قيوده المحكومة بفيزياء المفاهيم ودنيويَّة المقولات العشر. والعقل الممتدُّ الذي ترنو إليه هو العقل الناشط في ترقِّيه من أجل أن يجاوز أطواره المألوفة. لو استقرأنا ما تذهب إليه الميتافيزيقا البَعديَّة في حقلها الحدسيِّ والعرفانيِّ سنجد تأصيلًا غير مسبوق في التمييز بين العقل المستغرق في عالمه الطبيعيِّ، والعقل الممتدِّ إلى ما بعد ذاته بغية الوصول إلى ما بعد الكون المرئيِّ حيث الحقيقة المتعالية.

في ميتافيزيقا محيي الدين ابن عربي مثلًا، ينبسط نشاط العقل على صورتين: صورة فاعلة، يكون فيها العقل مرادفًا للـ “فكر”، أي للقياس والممارسات الاستدلاليَّة والحدِّيَّة بصفة عامَّة، وصورة منفعلة، يتَّخذ فيها العقل معنى المكان، أي مكان قبول المعارف الآتية إليه إمَّا من الله، أو من الفكر، أو من القلب. ثمَّ يوجِّه ابن عربي نقده لصورة العقل بمعناه الفكريِّ، ويرصد اقترافه لثلاثة عيوب أساسيَّة هي: عيب التقليد، وعيب التقييد، وعيب الحياد والموضوعيَّة.

– العيب الأوَّل: عيب تقليده ما سبقه من عقول في الاستدلال، سواء على الطبيعة أم على ما بعد الطبيعة. وما ذاك إلَّا لافتقاره بما هو “عقل أدنى” إلى ما لدى ممَّا هو أعلى منه. لهذا الداعي رأى الشيخ الأكبر “أنَّ العقل ما عنده شيء من حيث نفسه، وأنَّ الذي يكتسبه من العلوم إنما هو من كونه عنده صفة القبول”.

– العيب الثاني: عيب الحصر والتقييد بالحدِّ والبرهان. لذا سيظهر عيب التقييد بكيفيَّة سافرة وغير مقبولة عندما يتطاول العقل على الذات الإلهيَّة التي هي، بالتعريف، غير قابلة للحدِّ والتقييد، ولو كان تقييد إطلاق.

– العيب الثالث: يتمثَّل في ادِّعاء العقل القدرة على الوصول إلى معرفة موضوعيَّة ومحايدة. دليل هذا أنَّ المبادئ الأولى التي يستند إليها في عمليَّاته المعرفيَّة، كمبدأ الذاتيَّة، وعدم التناقض، والثالث المرفوع، والسببيَّة، إلخ، لن تكون في مأمن من الخطأ والضلال.

في العقل “الما بعديِّ” المنبني على جامعيَّة الوجود، تتلاحم الآفاق لتؤلِّف معًا أفقًا واحدًا. في هذا الأفق، يتبدَّد كلُّ سؤال لا يستجيب لتلاحم الآفاق وتجانسها، وتحت ظلِّه ينتعش الهمُّ الأقصى لمعرفة الأشياء، وبإقباله يُفتح للفاهم باب التعرُّف على مراتب صاعدة من مجهولات الوجود وحكمة الإيجاد. فالعقل في امتداده الخلَّاق، عقلٌ محفوظٌ بالتوحيد. وحين يتولَّى التوحيد حفظه من رجعة القهقرى، يتوجَّه نحو الأحَدَيّة المنزَّهة من كلِّ شراكة، ويعيها بالإنصات المتدبِّر. وبفضل هذا الوعي يفارق العقل تناهيه ومحدوديَّته ليدخل دورة الانتماء الأصيل إلى المبدأ الأعلى.

ولمَّا كان العقل مسلّمة الإيمان، صحَّ أن يكون الإيمان تحقّْقَ العقل في ذروة امتداده إلى ما فوق ذاته. وعند هذا المقام يصير الكلام مستحيلًا عن تناقض بين جوهريَّة الإيمان وجوهريَّة العقل. والصواب: أنَّ كلًّا منهما يقع في قلب نظيره. فالاختبار الامتداديُّ للعقل يقوده إلى ما ليس في الحسبان، إذ ينجذب العقل في وضعيَّته الجديدة باتجاه أفق يجاوز فيه كلَّ ما يحجبه عن الاستبصار. وهكذا، فإنَّ الوظيفة الأساس للعقل الممتدِّ، هي قبول الحقائق وتأييدها بعد تنزُّلِها عليه من عالم القدس. ولعمليَّة القبول دور بالغ الأهميَّة في المعرفة العقليَّة، وهو ينسجم في الأصل مع دقَّة العقل ووظيفته الوجوديَّة، والتي هي التقييد والضَّبط من وجهة نظر العارف. يقول ابن عربي في هذا الموضع: “إنَّ ممَّا هو عقل، حدُّه أن يعقل ويضبط ما حصل عنده، فقد يَهَبُه الحقُّ المعرفةَ به فيعقلها، لأنَّه عقلٌ لا من طريق الفكر، فإنَّ المعرفة التي يهبها الحقَّ تعالى لمن يشاء من عباده لا يستقلُّ العقل بإدراكها ولكن يقبلها، وعليه، فلا يقوم عليها دليل ولا برهان لأنَّها وراء طور مدارك العقل.

ماهية الميتايزيقا البَعدية وهويتها

تتعيَّن مهمّة الميتافيزيقا البَعديَّة إذًا، بتنشئة نظامٍ للمعرفة يفارق حدود الكثرة ومحدوديَّتها من دون أن ينفكَّ عنها انفكاكَ النقيض عن النقيض. ولأنَّ نظامها المعرفيَّ مبنيٌّ على بداهة التوحيد فإنَّها بحكم طبيعتها المابعديَّة، لا تعود ترى إلى الكون كمخلوق متناثر مآلُه التيهُ والعدم، ولا كوجود تتشابه مراتبُه، أو تتساوى عوالمُه إلى الحدِّ الذي يحلُّ فيه الخالق بالمخلوق. لقد رمت إلى مجاوزة ثنائيَّة الوجود والموجود، لتستظهر القيوميَّة الإلهيَّة على المخلوقات جميعًا. ثمَّ أقامت دربتها على جدليَّة الوصل والفصل بين الإنسان والكون والله. فلم تجد في عملها هذا وصلًا كاملًا ولا فصلًا كاملًا، وهو ما لا يطيقه إلَّا فكرٌ تحرَّر من حصريَّات الميتافيزيقا الأرضيَّة المبنيَّة على مبدأ التناقض.

لذا راحت الميتافيزيقا البَعديَّة تبحث عن منطقة من المفارقات يستوي فيها النظر إلى مثلَّث الإنسان -الكون- الله على نصاب التوحيد. لذا ستأخذ بمبدأ الزوجيَّة كسبيل إلى حلِّ المعضلة الأصليَّة لسؤال الوجود. وهذا المبدأ هو ما سبق ونعتناه بـ”المثنَّى”[1] ولنا أن نلفت إلى أنَّ المهمَّة الأنطولوجيَّة العظمى لهذا “المثنَّى” هي توحيد العوالم على كثرتها وتنوُّعها. فالمثنَّى كينونة واحدة ولو تركَّب على التعدُّد والاختلاف، وهذا ما يكسبه صفة جوهرانيَّة تجعله كائنًا منقطع النظير. إنَّه يفارق الوحدة وهو منها، كذلك يفارق الكثرة وهو لمَّا يزل في محرابها، فلا شبيه له في الكثرة وهو كثير، ولا نظير له في الواحديَّة وهو واحد.

هنالك التحام وثيق في”كينونة المثنَّى”، فلا يستطيع أيٌّ من عناصره أن ينفكَّ عن نظيره انفكاكًا تامًّا، بل هو يتميَّز عنه في صورته وحسب، حيث أنَّ ماهيَّته واحدة ووظيفته متعدِّدة. المثنَّى كموجود بَدئيٍّ هو أحد أبرز مفاصل نظريَّة المعرفة في الميتافيزيقا البَعديَّة. لهذا كان لها أن تعتني بواجد الوجود بما هو الوجود الوحيد الذي لا ضدَّ له، بسبب تعاليه على الثنويَّة. أمَّا المفارقة فهي تتأتَّى من إقبال الواجد على موجوداته بالاعتناء والتعليم من قبل أن توجد وهي في علمه، ومن بعد أن وجدت بالكلمة الأولى (كُن). وهي في اعتلائها وظهورها في الواقع. وعند هذه النقطة بالذات يُطرح السؤالُ عن سرِّ صدور الكثير عن الواحد الذي يظلُّ ماثلًا في عالم الإنسان، ويقضُّ هدأة العقول، وتتحيَّر فيه القلوب والأبصار.

ولتعلُّقها بالحكمة البالغة، تتَّخذ الميتافيزقا البَعديَّة سَيْريَّة مفارقة لتأصيل العلاقة المتبادلة بين الواجب والممكن. من أجل ذلك تقترح فكرة “الإيحاء الوجوديّ” لتشكِّل نافذة تنظير وتدبُّر وتفعيل لمفهوم الجعل الإلهيّ. أي إيجاد الوجود بالإيحاء والإلماح بلا لفظٍ أو لغو. ولمَّا كان الكون إلماحتَه الأولى، كان الكون أول الأعداد في الأعيان، ولا عدد قبله، وأول الأسماء في الموجودات ولا اسم لمخلوق قبله.

الآخذون بمفارقات الميتافيزيقا البَعديَّة يبتغون الكشف عن نظامها المعرفيِّ من خلال اجتماع الأضداد وانسجامها في فضاء التوحيد. فهي تحاول استجلاء سيرِيَّتها التوحيديَّة من خلال الوصل الخلَّاق بين الغيب والواقع. أي بين ذات الحقِّ وإرادته في إيجاد مخلوقاته. ولذا يتبدَّى لنا الكون المشهودُ والمرئيُّ كتجلٍّ لفعل القول الإلهيِّ (كُن). أمَّا تسويغ هذا “الديالكتيك التواصليِّ” بين الغيب والواقع، فمردُّه إلى ما يسمّيه العرفاء بـ”حكمة الخلق”، وهي حكمة تقوم على أنَّ القدرة الكلِّيَّة المطلَقة متعلِّقة حكمًا بما هو ممكن الوقوع، لا بما هو مُحال الوقوع. ولأنَّ المُحال ممتنع الوجود، فقد جعل الخالق نظام الخلق مبنيًّا على السببيَّة كقانون لا تبديل فيه ولا تغيير. لهذا يتَّفق العقلاء على أنَّ قانون السببيَّة هو حكم إلهيٌّ يعود إلى الغاية من الخلق، كذلك هو عائد ليس لعجز الله عن مجاوزة السببيَّة، بل لامتناع ذلك في قوانين الخِلقة الإلهيَّة. والله بعلمه الكلِّيِّ وحكمته البالغة أوجد هذا العالم على هذه الصورة التكوينيَّة. وكما سبق وقيل في المأثور، “إنَّ وضع الأرض داخل البيضة مُحال الوقوع لأنَّه خلاف نظام الأسباب والمسبِّبات”…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر الفصل الثالث من كتاب “تأمُّلات في فلسفة الفلسفة الإسلاميَّة – مباحث في نظريَّة المعرفة والمنهج العرفاني” للفيلسوف الإسلامي المعاصر يد الله يزدن بناه- معهد المعارف الحكمية – بيروت – 2020.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

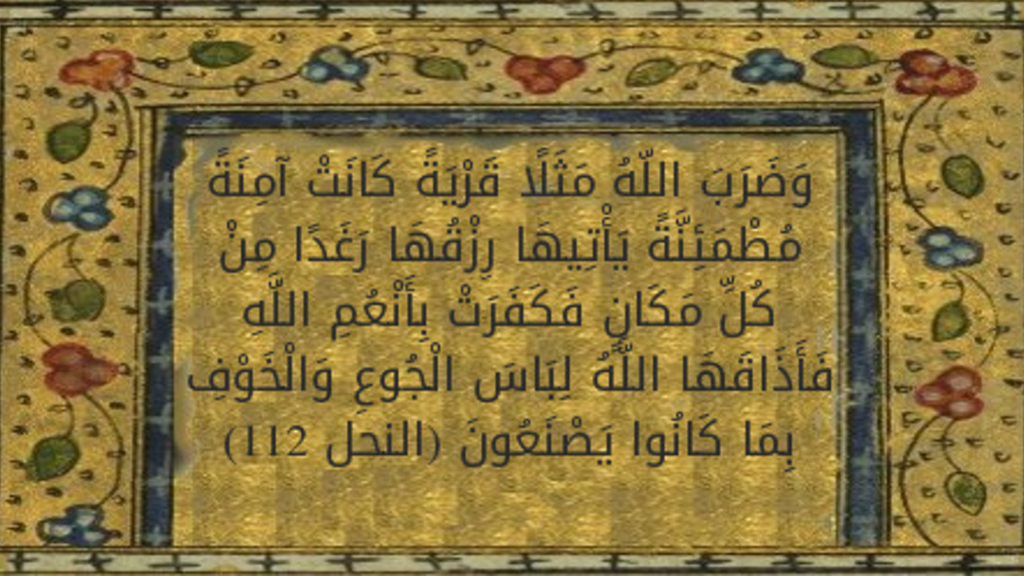

قرية كافرة بأنعم الله

قرية كافرة بأنعم الله

الشيخ محمد جواد مغنية

-

التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (3)

التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (3)

محمود حيدر

-

لا مُعين سواه

لا مُعين سواه

السيد محمد حسين الطبطبائي

-

بيوت تحيا فيها المحبّة (2)

بيوت تحيا فيها المحبّة (2)

الشيخ حسين مظاهري

-

الأصل اللّغوي لكلمتي يأجوج ومأجوج

الأصل اللّغوي لكلمتي يأجوج ومأجوج

الشيخ محمد صنقور

-

القضاء في المدينة المهدويّة

القضاء في المدينة المهدويّة

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

معنى (رأس) في القرآن الكريم

معنى (رأس) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

{قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}

{قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

طبيعة الحق، وحقوق الحاكم على الرّعيّة عند الإمام علي (ع)

طبيعة الحق، وحقوق الحاكم على الرّعيّة عند الإمام علي (ع)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

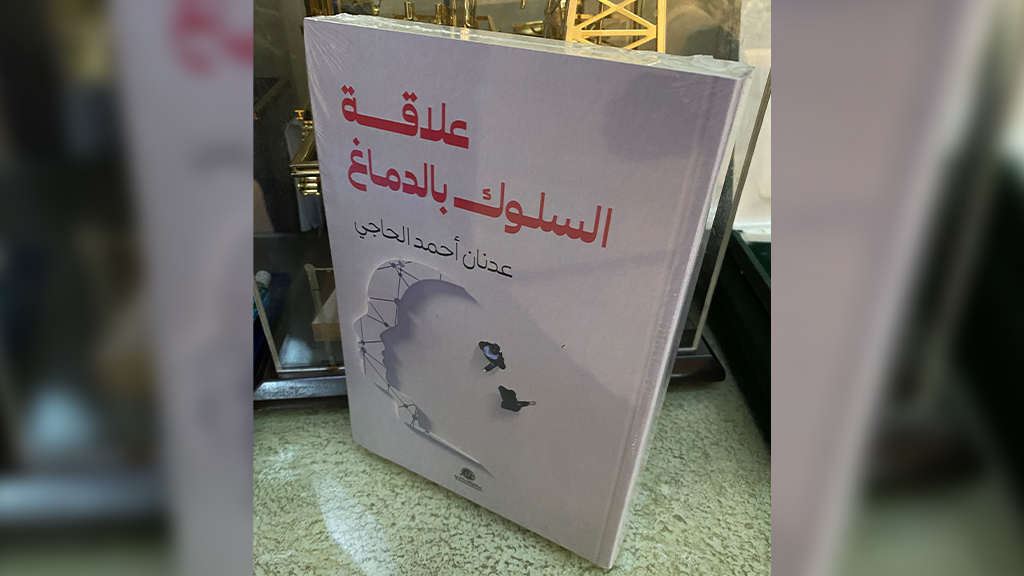

تخفيضات الجمعة البيضاء من منظور علم النفس - كيف نقاوم إغراءاتها؟

تخفيضات الجمعة البيضاء من منظور علم النفس - كيف نقاوم إغراءاتها؟

عدنان الحاجي

الشعراء

-

السيدة الزهراء: وداع في عتمة الظلمات

السيدة الزهراء: وداع في عتمة الظلمات

حسين حسن آل جامع

-

واشٍ في صورة حفيد

واشٍ في صورة حفيد

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

مادة ثورية فائقة التوصيل ذات خصائص حطمت الأرقام القياسية

-

الحرب العالمية في عصر الظهور

-

قرية كافرة بأنعم الله

-

التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (3)

-

لا مُعين سواه

-

بيوت تحيا فيها المحبّة (2)

-

الأصل اللّغوي لكلمتي يأجوج ومأجوج

-

(علاقة السلوك بالدماغ) جديد المترجم عدنان أحمد الحاجي

-

إليك ما قد يخبرك به لون مخاطك عن جسمك

-

التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (2)