علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :

مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.النفس الإنسانية (5)

لا تبدُّل ولا تغيُّر في النفس

حيث إنّ بدن الإنسان جزءٌ لا يتجّزأ من هذا العالَم، فهو -أيضاً- في حركة ثابتة، ابتداءً من خلاياه، بل من النواة والعناصر الموروثة والأجزاء الّتي تكوِّن النواة، حتّى أكبر شيء فيه. البدن كلُّه في حركة دائمة. فهناك خلايا تموت ويحلّ مكانها خلايا جديدة، وكذلك الّذين لم يموتوا، فبدنهم أيضاً في حركة تبدُّل دائم؛ وبالنظر العلميّ الدقيق البدن الّذي يكون قبل ساعةٍ، هو غيره بعدها. وإذا رجعنا إلى الطبّ القديم، نسمع علماءه يقولون: بدن الإنسان يتبدَّل مرّة كلّ 7 سنوات. لكن بالنظر الفلسفيّ المعمّق، فالأمر يختلف، حيث يقول الفلاسفة: إنّ البدن في الساعة اللاحقة ليس هو عينُه في الساعة السابقة، فضلاً عن البدن قبل سنة أو عشر أو ثمانين؛ إذ يكون قد تبدّل وتغيّر آلاف المرّات. هذا بلحاظ حركة البدن الإنسانيّ.

لكن ما هو الحال بلحاظ «الأنا» و«النفس الواقعيّة»؟ فهل هي أيضاً مشمولة بقانون «الحركة» والتغيُّر، فتتبدّل من حين لآخر، أو أنّها ليست كذلك؟ والجواب هو:

إنّ «النفس الحقيقيّة» للإنسان من شأنها التكامل والرقيّ، وهي ليست ساكنة، حيث تحلُّ مكانها «أنا» أخرى.

حكاية بهمنيار وابن سينا

ثمّة حكاية معروفة جرت بين «أبي علي سينا» و«بهمنيار»، لها علاقة بمسألتنا هذه. كان «بهمنيار» تلميذاً لـ«ابن سينا»، وكان من أهل «آذربيجان»، وكان أوّل أمره يدين بـ«الزرادشتيّة»، ثمَّ أسلم. وخلاصة الحكاية أنّ «ابن سينا» قصد الخبّاز يوماً ليبتاع خبزاً، وإذا بـ«بهمنيار» -وقد كان آنذاك صبيّاً- يأتي ويطلب من الخبّاز قبساً من النار ليأخذه إلى المنزل، فقال له الخبّاز: أيّها الصبيّ، لا يمكن إمساك النار باليد، فاجلب لك ظرفاً لتضع النار فيه. ما إن سمع الصبيّ ذلك حتّى ملأ كفَّيه تراباً، وقال: ضع النار على هذا التراب. هنا التفت «ابن سينا» إلى ذكاء هذا الصبيّ وفطنته النشطة؛ لذلك بادر إلى أبيه وأمّه، وقال لهما: من المؤلم جدّاً أن يذهب ذكاء هذا الصبيّ وفطنته هدراً، فضعاه تحت عنايتي وإشرافي، وسيكون غداً إنساناً فاضلاً وذا شأن. قَبِلَ الأبوان هذا العرض، وصار «بهمنيار» تلميذاً لـ«ابن سينا»، وقد هضم أفكار أستاذه وشرحها. له كتاب في الفلسفة بعنوان «التحصيل»، وقد ذكر فيه مباحثة في مسألتنا هذه، جرت بينه وبين أستاذه؛ ذلك أنّ «بهمنيار» كان يعتقد بأنّ كلّ شيءٍ يتبدّل ويتغيّر، ليس بدن الإنسان فقط، بل حتّى روحه أيضاً. فكما أنّ بدنه يتبدّل من لحظة إلى أخرى، فكذلك «الأنا»؛ وهل يمكن أن لا تتبدّل روح الإنسان؟

أمّا أستاذه، فقد قال له: البدن يتبدّل، أمّا «الأنا» فلا عوض لها، فـ«النفس» ثابتةٌ. ولكنّ التلميذ بقي مصرّاً على رأيه، وأخذ في الدفاع عن وجهة نظره. وبينما هو مشغول بذلك، إذ صمت «أبو علي سينا» فجأة، فسأله تلميذه: لِمَ لا تجيب؟ فقال له أبو علي: المسؤول قبل لحظة ليس هو بعدها، كما أنّ السائل قبل لحظة ليس هو بعدها، فأنت في كلِّ لحظة تسأل تصير إنساناً جديداً، وتخاطب أيضاً إنساناً آخر لم يكن قبلاً، وفي اللحظات الآتية لا يكون وجودٌ لذلك السائل والمسؤول، فأنت غير موجود في اللحظة اللاحقة؛ كي تسمع وتأخذ الجواب، وأنا أيضاً غير موجود فيها؛ كي يتسنّى لي الجواب! وهنا أُسقِط في يد «بهمنيار»، فسلَّم برأي «ابن سينا».

إذا عرف الإنسان «النفس الواقعيّة»، وفهم كيف أنّ هذه «الأنا» لها شخصيّة ووحدة حقيقيّة، وحقيقةٌ ثابتة ضمن هذه الطبيعة السيّالة، فسوف يدرك واقع العالَم كذلك، بلا فرق يُذكَر، فالعالَم وإن كان حركةً دائمةً، إلّا أنّه أيضاً حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة ترعى وحدة العالَم وتحفظها من التبدّد.

ونحن إذا لاحظنا الشمس والقمر والنجوم والأرض وأمثالها، فسوف نرى أنّها في حالة تغيُّر وتبدُّل، ولكن مع ذلك، توجد حقيقةٌ ترعى العالَم، فكما أنّ البدن يتقوّم ويُحفظ بـ«النفس الواقعيّة»، كذلك وحدة العالَم تُحفَظ بوحدة تلك الحقيقة غير المادّيّة، وبها يكون مصوناً من التبدُّل. وتلك الحقيقة الحافظة هي الذات المقدّسة للربّ جلَّت عظمته.

يقول «مولوي»:

الخلق كغدير ماء صافٍ زلال

تشعّ عليه صفات ذي الجلال

تبدّل ماء هذا الغدير مرّات ومرّات،

ولصورة القمر المنير ثبات أيّ ثبات

فليست «النفس الإنسانيّة» مجرّد مجموعة من التصوّرات المتعاقبة، حيث تكون النفس عبارة عن ملايين الصور المختلفة والمتلاحقة، فهي تتبدّل بتبدُّل الصوَر الحالّة فيها، كما يعتقد بذلك مَن لم يعرف نفسَه.

الميول المعنويّة آيات إلهيّة

المسألة الأخرى المطروحة هنا، هي مسألة الميول المعنويّة للإنسان. ويُذكَر هنا أنّ أوّل مَن أدخل مسألة «معرفة النفس» الدينيّة حقل التجربة والاختبار، هو «ويليام جيمس»، وقد صرف ما يقارب 40 عاماً من عمره عاكفاً على دراسة «النفوس»، فحصاً وتحليلاً على أرضيّة الظواهر النفسيّة الدينيّة، فهو قد تعمَّق في قراءة «النفس» الإنسانيّة من منظار الدِين، ولم تكن دراستُه التحليليّة على سبيل الاستدلال والقياس، بل بنحو التجربة، والنتيجة الّتي وصل إليها بعد جهدٍ دام 40 عاماً، قوله: كما توجد في الإنسان سلسلة من الميول نحو الطبيعة والمادّة، والّتي تُشكّل رابطاً تربطه وتشدّه نحو الطبيعة، كذلك توجد في طيّاته ميولٌ أخرى، وهي لا تتّفق والحسابات المادّيّة، بل هي تضادّ ارتباط الإنسان بالطبيعة والمادّة، وهذا يدلّ على وجود عالَمٍ آخر، وهذه الميول والأحاسيس المعنويّة تربطنا وتشدّنا نحوه.

الإلهامات المعنويّة والإلهيّة، والبحث عن الله، والسعي للخير، والميل نحو المعنويّات، أمورٌ لها وجودٌ فعّال لدى أفراد البشر كافّة، وهي ترشد الإنسان إلى عالَمٍ آخر. ويقابل هذا، الفراغُ المعنويّ والإفلاسُ الأخلاقيّ الّذي أحدثَته المذاهب المادّيّة، وتسبّب عنه مشاكل كثيرةٌ لبَشَرٍ هم في غنًى عنها.

تعصُّب المادّيّين

في الواقع، إنّ هذه الموجات المادّيّة الحادثة والمنتشرة أكثر ما يكون في الغرب، والّتي وَجدَت مدارس تروّج لها بين البشر، كان له ردَّة فعل عنيفة لموقف الكنيسة المتميّز بالجهل والرعونة والتعصّب، ونحن ندفع الآن ضريبة جرائم الكنيسة ونُكفِّر عن سيّئاتها؛ فالّذي أوصل «العالَم» إلى هذا المستنقع وجرَّه إلى هذه الوضعيّة البائسة، هو جهل الكنيسة وتفسيراتها الخاطئة لمفهوم الله والقيامة والروح؛ وكذلك معاقبتها على الاعتقاد ومصادرة الحرّيّات والديمقراطيّة. وهذا كلّه جعل الإنسان يجد أنّ عليه الاختيار: فإمّا أن أقبل العلم أو أقبل الله، وإمّا أقبل الحياة الرغيدة أو أقبل الله، وإمّا أقبل الحرّيّة أو أقبل الله، وإمّا أقبل الديمقراطيّة أو أقبل الله؛ فجُعِل بين هذه الميول تضادّ ومقابلة.

من المعلوم أنّه إذا جُعِل تضادٌّ بين الله ومئات الضروريّات الفطريّة للبشر، فإنّ البشر سيتمسّكون بضروريّاتهم الفطريّة، وهكذا فعلوا. وبهذا الشكل من المواجهة مع الكنيسة، برز المذهب المادّيّ للوجود.

لقد اجتاح هذا الطوفان المادّيّ دنيا الغرب بعلل مختلفة، وهو يتّجه نحو الشرق رويداً رويداً. والشرقيّون لم يفكّروا أو يلتفتوا إلى أنّ الظروف الّتي عاشها الغرب في السابق، تُغاير الظروف الّتي عاشها الشرق آنذاك، وشيئاً فشيئاً، تعصَّب للمادّيّة، كما تعصّبَت الكنيسة سابقاً لآرائها الدينيّة؛ يعني كما أنّ الكنيسة أرادت تبرير مقولاتها الدينيّة بالقوّة، ومن دون حجّة ودليل، كذلك المادّيّون، يريدون فرض مذهبهم فرضاً ويحاولون جاهدين توجيهه، وهم يخشون كساد «المادّيّة» وانكسارها، والعودة مرّة أخرى إلى القرون الوسطى. لذلك تراهم لا يدّخرون جهداً في إغلاق الطرق المفتوحة للبشر والموصِلة إلى الله تعالى، تلك الطرق والمعابر المفتوحة من قِبَل الطبيعة والنفس. يريدون سدَّ تلك الطرق بمختلف التبريرات والتأويلات، ويقولون: إنّ هذه الطرق غير قابلة للسير، ولا يُعتَمَد عليها.

من جملة الطرق، الميول المعنويّة. ونورد -على سبيل المثال- حياة النحل، فإنّها حياة عجيبة وغير قابلة للتفسير مادّيّاً، كيف تحصل هذه الحشرة على هذه الهداية والخبرة العالية؟ للقرآن آيةٌ صريحة في هذا، يقول: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾.

والوحي المنظور هنا، هو نوعٌ من الإلهام الغيبيّ المفاض على هذا الحيوان، بل إنَّ القرآن يُصرّح في آية أخرى، بأنَّ للنمل أوفر ممَّا للنحل، فيذكر أنّ له إدراكاً وفهماً أكبر من إدراك النحل، وأنّ النمل يتبادلون في ما بينهم الكلام ويتناقلون الأنباء. وهذا الأمر لم يكشفه العلم إلّا منذ 50 عاماً فقط، والحال أنّ القرآن الكريم يقول منذ 1400 عاماً: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ - فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا﴾.

وقد أثبت العلم الحديث أنَّ للنمل قرونَ استشعارٍ تستقبل وترسل، ترسل ذبذبات خاصّة، وتلتقط ما يَرِد عليها؛ وبهذه الوسيلة يفهم بعضهم بعضاً بمكنونه ومراده. ولندع النمل في واديه، لنعود إلى النحل، فعلى الرغم من أنّ النحل لم يلتحق بأيّة مدرسة، ولم يتلقَّ أيّ درس، لكنّ القرآن يقول عنه: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾؛ إنَّه إلهام غيبيّ، فسبحانه خالقاً ومبدعاً!

كلام «موريس ماترلينك»

«موريس ماترلينك» (Maurice Maeterlinck) أحد الكتّاب البارزين، وله كتب عدّة، منها كتاب في حياة النحل، وآخر في حياة النمل، ولعلّ جميع كتبه مترجمة هنا في إيران، فهو كاتب مقتدر حقّاً، معروف لدينا هنا بأنّه فيلسوف كبير، وهو جديرٌ بهذا اللقب. هذا الرجل ذكر في كتابه المشار إليه عجائب النحل، لكنّه يعزو ذلك كلّه إلى «روح النحلة»، فهي -بزعمه- الّتي تلهم النحل وتوحي لها. بالله عليكم، هل سمعتم هراءً كهذا؟

إنّ «خليّة النحل» ليس لها قيمة إلّا بالنحل، وإلّا فهي مجرَّدة، ليست سوى جماد، لا يضرّ ولا ينفع، فماذا يعني قوله «روح الخليّة»؟! ولو سلَّمنا بقوله، كيف أدركت روح الخليّة ذلك؟ ثمّ إنّه أليست «روح النحل» أرقى من «روح الخليّة»، على فرض وجودها؟ وقد تسألون: ولماذا هذا كلّه؟ وما ضرَّه لو أنصف عقله؟ والجواب: إنّ «موريس ماترلينك» ومَن على شاكلته لا يروق لهم أن يَثبُت وجودُ إله لهذا الكون، ولا يريدون التسليم بهذه الحقيقة؛ لأنّ ذلك يُحمّلهم مسؤوليّة ثقيلة هم في راحةٍ منها؛ فإنّ مَن يبدأ بحرف «ألف» فسيضطرّ لتعقيبه بحرف «ب»، ثمّ بما يليه «ت»، وهكذا. فمَن لا يريد ذلك، فعليه حسم الأمر من أوَّله، كما فعل ذلك التلميذ الكسول للتهرّب من المدرسة، فقد طلب منه المعلّم أن يقول «أ»، لكنّه سكت ولم ينطق بشيء، فجاء أبواه وطلبا منه ذلك، فسكت أيضاً، فلمّا سألوه: لِمَ لا تنطق؟ أجاب: لو قلت «أ»، فسوف يُطلَب منّي بقيّة الحروف، وهذا ما لا أرغب فيه، فالأفضل السكوت من أوّل الأمر، والتخلّص من تبعات «أ». «موريس» فعل الشيء نفسه؛ كي يبقى حرّاً في هذه الحياة، وغير مقيَّد بأيّ تكاليف وواجبات تجاه إله الكون.

التوبة

أسلفنا القول بأنّ للإنسان ميولاً ونزعات تعاكس المنطق المادّيّ، وذكرنا أمثلة لذلك. ونضيف هنا مثالاً آخر، وهو ما يُسَمَّى في المصطلح الدينيّ بـ«التوبة» و«الإنابة»؛ وهي عبارة عن محاكمة الإنسانِ «نفسَه»، تكفيراً عمّا بدر منها من زلل في القول والعمل. وهذه الثورة على «الذات» هي مدلول آيات كثيرة قمت بإحصائها وجمعها، وإنّها لثورة بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى.

التوبة ليست كلمة تُقال لملء الفراغ، بل هي درجة العلّيّين، كما ذكر مولى الموحّدين في خطابه لذلك الرجل الّذي قال: أستغفر الله ربّي وأتوب إليه؛ إذ بادره (عليه السلام) قائلاً: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! أَتَدْرِي مَا الاسْتِغْفَارُ؟ الاسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ، وَهُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ: أَوَّلُهَا: النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى. وَالثَّانِي: الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً. وَالثَّالِثُ: أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ. وَالرَّابِعُ: أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا، فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا. وَالْخَامِسُ: أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ، فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ، حَتَّى يَلْصِقَ الْجِلْدُ بِالْعَظْمِ، وَيَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ. وَالسَّادِسُ: أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ، كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ. فَعِنْدَ ذلِكَ، تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ».

ومثل هذا «الاستغفار» هو القادر على تغيير «النفس» وتطهيرها من الأدران والعلائق. وأذكر أنّي قرأت في بعض كتب المرحوم الحاجّ ميرزا «جواد ملكي التبريزيّ» -وهو من أعاظم أهل المعرفة في زمانه- أنّ رجلاً ورد على أستاذه المرحوم الآخوند «حسين قلّي الهمدانيّ» -وهو أيضاً فريد عصره في السلوك والعرفان- ليتوب على يدَيه، فلمّا أن عقد نيّة التوبة، ذهب، ثمّ عاد بعد 48 ساعة، وقد انقلبت أحواله وتبدّلت أطواره، حيث إنّنا لم نعرفه أوّل الأمر، لقد تحوَّل تحوُّلاً جذريّاً، ولم نصدّق أنّه ذاك الرجل ذاته!

أجل، إنّ الّذي جعل ذلك الرجل يثوب إلى رشده ويثور على نفسه، هو معرفته بنفسه، وبمن ثمّ بربّه، ومعرفة الربّ تعالى تعني الانقلاب والتحوّل من ظلمات الأرض إلى نور السماء.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (نعق) في القرآن الكريم

معنى (نعق) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (1)

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (1)

الشيخ محمد صنقور

-

بحثًا عن أنصار المهدي (عج)

بحثًا عن أنصار المهدي (عج)

السيد عباس نور الدين

-

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

الشيخ مرتضى الباشا

-

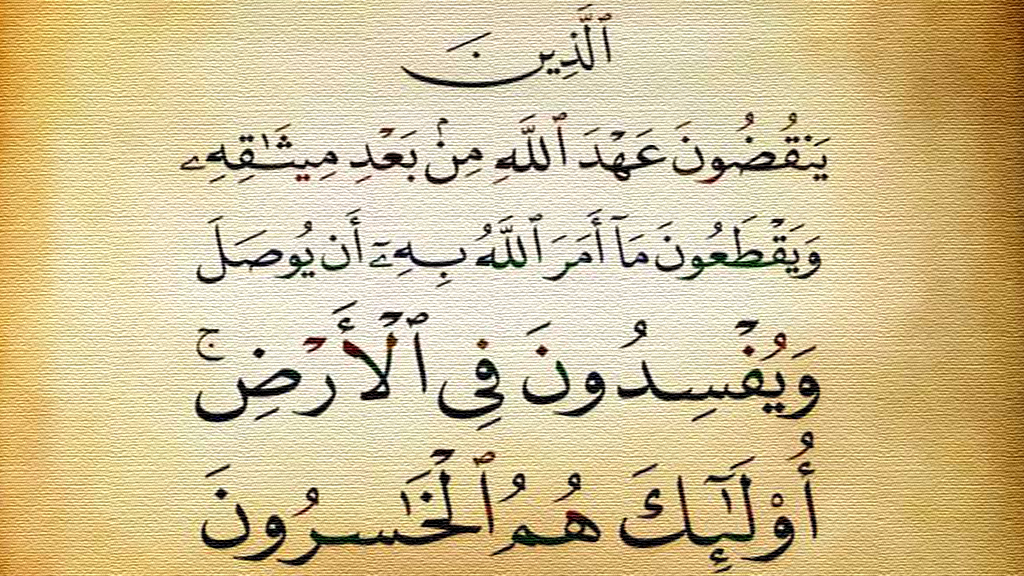

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الفيض الكاشاني

-

مناجاة المريدين (11): وإلى هواك صبابتي

مناجاة المريدين (11): وإلى هواك صبابتي

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)

محمود حيدر

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (2)

النظام الاقتصادي في الإسلام (2)

الشهيد مرتضى مطهري

-

صبغة الخلود

صبغة الخلود

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ

تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ

عدنان الحاجي

الشعراء

-

علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد

علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد

حسين حسن آل جامع

-

إلى سادن السّماء

إلى سادن السّماء

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

آخر المواضيع

-

الإيمان بالمهدي (عج) في زمن التّشكيك

-

معنى (نعق) في القرآن الكريم

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (1)

-

بحثًا عن أنصار المهدي (عج)

-

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

-

مجموعة الشّهاب القصصيّة تفوز بجائزة محمود تيمور للقصّة العربيّة في مصر

-

(أدب عصر الانحطاط… قراءة نقديّة جديدة) محاضرة للأستاذ صادق السّماعيل

-

البروفسور رضي المبيوق: الخصومة أمر طبيعيّ والمشكلة في سوء إدارتها

-

علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد

-

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ