علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

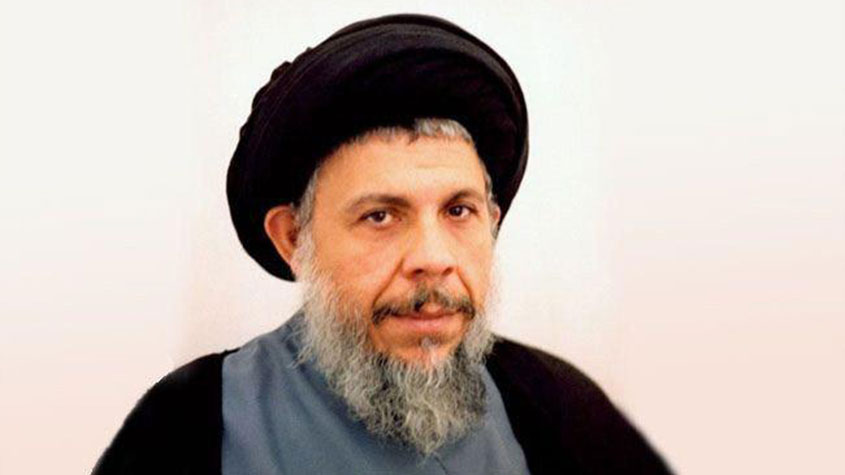

الاسم :

السيد محمد باقر الصدرعن الكاتب :

ولد في مدينة الكاظمية المقدسة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ، تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية، في مدينة الكاظمية المقدسة وهو صغير السن وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر، ولهذا درس أكثر كتب السطوح العالية دون أستاذ.rnبدأ بدراسة المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وفي نفس الفترة كتب رسالة في المنطق، وكانت له بعض الإشكالات على الكتب المنطقية. بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، سنة 1365 هـ هاجر إلى النجف الاشرف، لإكمال دراسته، وتتلمذ عند آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هـ والأصولية عام 1378 هـ عند آية الله السيد الخوئي.rnمن مؤلفاته: فدك في التاريخ، دروس في علم الأصول، نشأة التشيع والشيعة، فلسفتنا، اقتصادنا وغير ذلك.تناقضات التطور

قال ستالين: (إن نقطة الابتداء في الديالكتيك، خلافًا للميتافيزية، هي وجهة النظر القائمة، على أن كل أشياء الطبيعة وحوادثها، تحوي تناقضات داخلية، لأن لها جميعها، جانبًا سلبيًّا، وجانبا إيجابيًّا، ماضيًا وحاضرًا. وفيها جميعًا عناصر تضمحل أو تتطور. فنضال هذه المتضادات هو المحتوى الداخلي. لتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية ) (1).

وقال ماوتسي تونغ: (إن قانون التناقض في الأشياء، أي قانون وحدة الأضداد، وهو القانون الأساسي الأهم في الديالكتيك المادي). قال لينين: (الديالكتيك بمعناه الدقيق، هو دراسة التناقض في صميم جوهر الأشياء). (وكثيرًا ما كان لينين يدعو هذا القانون، بجوهر الديالكتيك، كما كان يدعوه بلب الديالكتيك) (2).

هذا هو القانون الأساسي، الذي يزعمه الديالكتيك صالحًا لتفسير الطبيعة والعالم، وتبرير الحركة الصاعدة، وما تزخر به من تطورات وقفزات. فهو حين أقصى من فلسفته مفهوم المبدأ الأول، واستبعد بصورة نهائية افتراض السبب الخارجي الأعمق، وجد نفسه مضطرًّا إلى اعطاء تبرير وتفسير، للجريان المستمر، والتغير الدائم في عالم المادة، ليشرح كيف تتطور المادة وتختلف عليها الألوان؟ أي ليحدد رصيد الحركة، والسبب الأعمق لظواهر الوجود، فافترض أن هذا الرصيد، يوجد في المحتوى الداخلي للمادة. فالمادة تنطوي على التموين المستمر للحركة.

ولكن كيف تملك المادة هذا التموين؟ وهذا هو السؤال الرئيسي في المشكلة، التي تجيب عنه المادية الديالكتيكية، بأن المادة وحدة أضداد، ومجتمع نقائض. وإذا كانت الأضداد والنقائص كلها تنصهر في وحدة معينة، فمن الطبيعي أن يقوم بينها الصراع لكسب المعرفة. وينبثق التطور والتغير عن هذا الصراع، وبالتالي تحقق الطبيعة مراحل تكاملها عن هذا الطريق. وعلى هذا الأساس تخلت الماركسية عن مبدأ عدم التناقض، واعتبرته من خصائص التفكير الميتافيزيقي، ومن أسس المنطق الشكلي، المتداعية بمعول الجدل القوي، كما يقرر كيدروف قائلاً: (نفهم بكلمة المنطق الشكلي المنطق الذي يرتكز فقط على قوانين الفكر الأربعة: الهوية، والتناقض، والعكس، والبرهان. والذي يقف عند هذا الحد. أما المنطق الديالكتي، فنحن نعتبر أنه علم الفكر. الذي يرتكز على الطريقة الماركسية، المميزة بهذه الخطوط الأساسية الأربعة: الإقرار بالترابط العام، وبحركة التطور، وبقفزات التطور، وبتناقضات التطور) (3).

هكذا نرى أن الديالكتيك، أقصى عن ميدانه أكثر الأفكار البشرية بدهية. فأنكر مبدأ عدم التناقض، وافترض التناقض - عوضًا عنه - قانونًا عامًّا للطبيعة والوجود. وهو في هذا الإنكار والافتراض. يطبق مبدأ عدم التناقض بصورة لا شعورية، فإن الجدلي حين يؤمن بالتناقضات الجدلية، وبالتفسير الديالكتي للطبيعة، يجد نفسه مضطرًّا إلى رفض مبدأ عدم التناقض، والتفسير الميتافيزيقي لها. ومن الواضح أن هذا ليس إلا لأجل أن الطبيعة البشرية لا يمكن، أن توفق بين السلب والإيجاب معًا، بل تشعر ذاتيًّا بالتعارض المطلق بينهما، وإلا فلماذا رفضت الماركسية مبدأ عدم التناقض، واعتقدت ببطلانه؟ أليس ذلك لأنها آمنت بالتناقض، ولا يسعها أن تؤمن بعدمه، ما دامت آمنت بوجوده، وهكذا نعرف أن مبدأ عدم التناقض. هو المبدأ الأساسي العام، الذي لم يتجرد عنه التفكير البشري. حتى في لحظة التحمس للجدل والديالكتيك.

وقد كان من نتاج التناقض الديالكتيكي، أن اسقط مبدأ الهوية (أ هي أ) من قاموس الجدل أيضًا، وأجيز أن يكون الشيء غير نفسه، بل التناقض الديالكتيكي العام يحتم ذلك، لأن كل شيء متضمن لنقيضه، ومعبر عن نفيه في لحظة إثباته، فليست (أ هي أ) بصورة مطلقة، بل كل كائن هو نقيض ذاته ونفيها، كما يكون إثباتًا لها، لأن كيانه متناقض بالصميم، ويحتوي على النفي والإثبات المتصارعين دائمًا، والمفجرين للحركة بهذا الصراع.

ولم يحاول الماركسيون أن يبرهنوا على تناقضات الأشياء، أي على قانون الديالكتيك وأساسه الجدلي، إلا بحشد من الأمثلة والظواهر، التي حاولوا أن يبرزوا بها تناقضات الطبيعة وجدلها. فالتناقض إنما كان من قوانين المنطق الديالكتيكي، لأن الطبيعة بنفسها متناقضة وديالكتيكية. بدليل ما يقدم لنا الحس، أو يكشف عنه العلم، من ضروب التناقض، التي تطيح بمبدأ عدم التناقض، وتجعله غير منسجم مع واقع الطبيعة وقوانينها، الحاكمة في مختلف ميادينها ومجالاتها.

وإن الماركسية لم تجد سبيلاً لديناميكية الطبيعة، وجعل القوى الفعالة للحركة، محتوى داخليًّا لنفس المادة المتطورة، إلا بأن تنطلق من التناقض، وتؤمن باجتماع النقائض في وحدة متطورة، تبعًا لنضال تلك النقائض وصراعها. فالمسألة في نظر الماركسية ذات حدين لا ثالث لهم : فإما أن نصوغ فكرتنا عن العالم، على المبدأ القائل بعدم التناقض، فلا يوجد النفي والإثبات، في صميم الأشياء، ولا يقوم فيها صراع المتناقضات. وبالتالي يتعين أن نفحص عن رصيد الحركة والتطور. في سبب أعلى من الطبيعة وتطوراتها. وإما أن نشيد منطقنا على الاعتقاد بنفوذ التناقض، إلى صميم الأشياء، وتوحد الأضداد أو النفي والإثبات، في كل كائن فتكون بذلك قد وجدنا سر التطور في التناقض الداخلي.

ولما كانت طبيعة في زعم الماركسية، تقدم الشواهد والدلائل في كل مجال وميدان، على ثبوت التناقض واجتماع النقائض والأضداد، فيجب الأخذ بوجهة النظر الثانية.

والواقع أن مبدأ عدم التناقض هو أعم القوانين، وأكثرها شمولًا لجميع مجالات التطبيق، ولا تشذ عنه ظاهرة من ظواهر الوجود والكون مطلقًا. وكل محاولة ديالكتيكية تستهدف الرد عليه، أو إظهار الطبيعة بمظهر تناقض، فهي محاولة بدائية، قائمة على سوء فهم لمبدأ عدم التناقض، أو على شيء من التضليل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص 12.

(2) حول التناقض ص 4.

(3) المنطق الشكلي والمنطق الديالكتيكي ص 9.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

محمود حيدر

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)