قرآنيات

معلومات الكاتب :

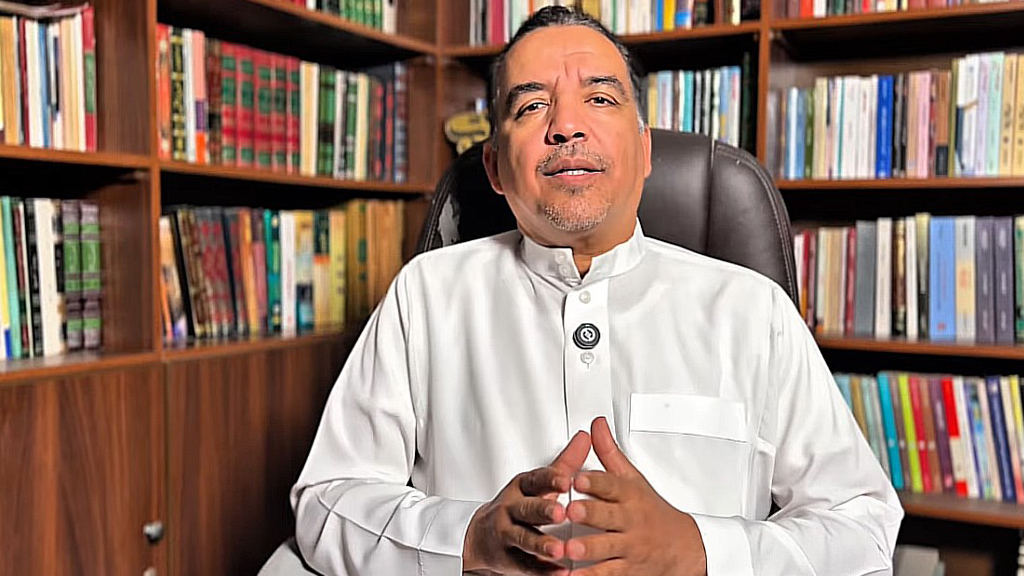

الاسم :

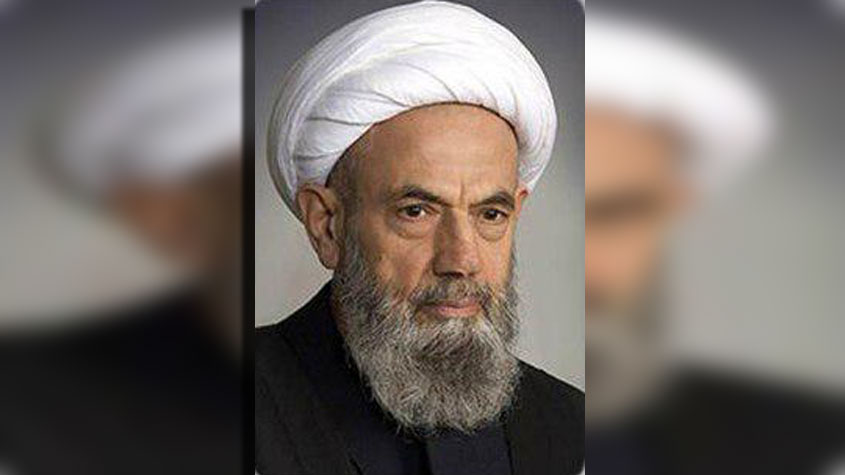

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمما معنى كون المحكمات أم الكتاب؟

السيد محمد حسين الطبطائي

قال تعالى: { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}.

ذكر جماعةٌ أن كون الآيات المحكمة أمّ الكتاب كونها أصلاً في الكتاب، عليه تبتنى قواعد الدين وأركانها، فيُؤمن بها ويُعمل بها، وليس الدين إلا مجموعات من الاعتقاد والعمل.

وأمّا الآيات المتشابهة فهي لتزلزل مرادها وتشابه مدلولها لا يُعمل بها، بل إنّما يُؤمن بها إيماناً.

ولكن المتشابه إنّما صار متشابهاً؛ لاشتماله على تأويلٍ يتعذّر الوصول إليه وفهمه، أو أن المتشابه يمكن حصول العلم به ورفع تشابهه في الجملة أو بالجملة بالرجوع إلى عقلٍ أو لغةٍ أو طريقةٍ عقلائيّةٍ يُستراح إليها في رفع الشبهات اللفظيّة.

وقال آخرون أن معنى أمومة المحكمات رجوع المتشابهات إليها، وكلامهم مختلفٌ في تفسير هذا الرجوع، فظاهر بعضهم أن المراد بالرجوع هو قصر المتشابهات على الإيمان والاتباع العملي في مواردها للمحكم، كالآية المنسوخة يُؤمن بها ويُرجع في موردها إلى العمل بالناسخة، وهذا القول لا يغاير القول الأوّل كثيرَ مغايرةٍ، وظاهر بعضٍ آخرٍ أن معناها كون المحكمات مبيّنةٌ للمتشابهات، رافعةٌ لتشابهها.

والحق هو المعنى الثالث؛ فإن معنى الأمومة الذي تدل عليه قوله {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} الآية يتضمّن عنايةً زائدةً، وهو أخص من معنى الأصل الذي فُسّرت به الأم في القول الأوّل، فإن في هذه اللفظة ـ أعني لفظة الأم ـ عنايةً بالرجوع الذي فيه انتشاءٌ واشتقاقٌ وتبعضٌ، فلا تخلو اللفظة عن الدلالة على كون المتشابهات ذات مداليلَ ترجع وتتفرّع على المحكمات، ولازمه كون المحكمات مبيّنةٌ للمتشابهات.

على أن المتشابه إنّما كان متشابهاً؛ لتشابه مراده، لا لكونه ذا تأويلٍ؛ فإن التأويل يوجد للمحكم كما يوجد للمتشابه، والقرآن يفسّر بعضه بعضاً، فللمتشابه مفسّرٌ، وليس إلا المحكم.

مثال ذلك قوله تعالى: {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (القيامة: 23)، فإنّها آية متشابهة، وبإرجاعها إلى قوله تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (الشورى: 11).

وقوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} (الأنعام: 103) يتبيّن: أن المراد بها نظرة ورؤية من غير سنخ رؤية البصر الحسي، وقد قال تعالى {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (النجم: 11) إلى أن قال: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} (النجم: 18) ، فأثبت للقلب رؤيةً تخصه، وليس هو الفكر؛ فإن الفكر إنّما يتعلّق بالتصديق والمركب الذهني، والرؤية إنّما تتعلّق بالمفرد العينيّ، فيتبيّن بذلك أنّه توجّه من القلب ليست بالحسيّة الماديّة، ولا بالعقليّة الذهنيّة، والأمر على هذه الوتيرة في سائر المتشابهات.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

محمود حيدر

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

معنى (لات) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

أنواع الطوارئ

أنواع الطوارئ

الشيخ مرتضى الباشا

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

-

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

-

خطر الاعتياد على المعصية

-

السّبّ المذموم وعواقبه

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

-

أنواع الطوارئ

-

زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)