قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ جعفر السبحانيعن الكاتب :

من مراجع الشيعة في ايران، مؤسس مؤسسة الإمام الصادق والمشرف عليهانظم القرآن البديع (2)

وضع كلّ كلمة في موضعها

إنّ لكل نوع من المعنى، نوعاً من اللفظ هو به أولى وأصلح، وضروباً من العبارة، هي بتأديته أقوم، ومأخذاً إذا أُخذ منه كان إلى الفهم أقرب وبالقبول أَلْيَقْ، وكان السمع له أوعى، والنفس إليه أميل.

إنّ لغة العرب ألفاظاً متقاربة في المعاني، ربما يحسب غير المطّلع ترادفها، وتساويها في إفادة المقصود، كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر، والبخل والشُّح، والقعود والجلوس، حتى بين الحروف كـ "بلى" و"نعم"، وغير ذلك من الأسماء والأفعال. فإنّ لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها، وإن كانا يشتركان في بعضها.

وقد اهتمّ القرآن، باستعمال كل كلمة في موضعها بحيث لو أُزيلت الكلمة وأُقيمت مكانها ما يظن كونه مرادفاً لها، لفسد المعنى، وزال الرونق. ولأجل إيقاف الباحث على هذا النوع من النظم، نأتي بنماذج:

نرى أنّه سبحانه يأمر عبده بحمده، ويقول: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ الذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ (الإسراء:111). وفي موضع آخر يأمر بالشُكر ويقول: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً﴾ (سبأ:13).

وما هذا إلاّ لأنّ الحمد هو الثناء على الجميل، والشكر هو الثناء في مقابل المعروف، فالحمد ضد الذم، والشكر ضد الكفران. وبما أنّه سبحانه يصف نفسه في الآية الأولى، بقوله: "الّذي لم يتخذ ولد"، فناسب الأمر بالحمد. وبما أنّه يذكر معروفه وإحسانه على آل داود في الآية الثانية، ناسب الأمر بالشكر على المعروف.

نرى أنّه سبحانه يستعمل كلمة السهو تارة بلفظة "في"، ويقول: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ * اَلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَة سَاهُون﴾ (الذاريات:10-11). وأخرى بلفظة "عن" ويقول: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (الماعون:4-5).

وما هذا إلاّ لأنّ المراد من الآية الأولى أنّ الغفلة تعلوهم وتغمرهم، وأنّهم في ضلالتهم متمادون، فناسب لفظة "في" الدالّة على الظرفية. ولكن المراد من الاّية الثانية هو السهو عن نفس الصلاة وعدم الإتيان بها في مواقيتها فناسب لفظة "عن"، ولو كان المراد السهو في نفس الصلاة، كأن لا يدري المصلي أنّه في شفع أو وتر، لقال "في صلاتهم".

يقول سبحانه عن لسان إخوة يوسف: ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِين﴾ (يوسف:17). مع أنّ الرائج في فعل السباع هو الافتراس لا الأكل، وما هذا إلاّ لإفادة أنّ الذئب أتى على جميع أجزاء يوسف وأعضائه، فلم يترك منه شيئاً، حتى لا يطالبهم والدهم بالإتيان ببقية أجزاء بدنه.

يقول سبحانه عن لسان عبدة الأصنام ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلاَُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ يُرَادُ﴾ (ص:6). ولم يقل: "أن امضوا وانطلقو"، وذلك لإفادة أنّ الدفاع عن الآلهة أمر يطابق سجيتهم، كالمشي وراء الحوائج.

يقول سبحانه: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنعام:13)، مع أنّ لله سبحانه ما سكن فيهما وما تحرك. وما ذلك إلاّ لأنّه ليس المراد من السكون ما يضاد الحركة، وإنّما المراد من السكون هو الاستقرار في نظام العالم، سواء كان متنقلاً عن موضعه أو ساكناً فيه.

فالسكون في الاّية، نظيره في قوله سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (الروم:21). فليس المراد من السكون فيها الاستقرار بلا حراك، بل الطُمِأْنينة الروحية.

ولأجل ذلك لو وضعت مكان "سَكَنَ" أية كلمة أخرى ترادفها، مثل "خَمَدَ"، "استَقَرّ"، "وَقَفَ"، تخرج الآية من روعتها، وربما يفسد المعنى.

وبذلك ينفتح بابٌ واسع للدِّقِة في نَظْمِ القرآن، فنأتي بنموذجين مع إحالة الإجابة عنهما إلى الباحث الكريم، ليقف على جوابهما بالإمعان.

يقول سبحانه: ﴿وَجَنى الْجَنَّتَيْنِ دَان﴾ (الرحمن:54) ولم يقل "قريب"، "حاضر" أو "عتيد"، لماذا؟.

يقول سبحانه حاكياً عن زكريا: ﴿إنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِني﴾ (مريم:4) ولم يقل "فتر"، "ضعف" أو "تخاذل"، لماذا؟

وبعد هذا، تقف على سبب ما اشتهر بين أئمة البلاغة من أنّ الكلمة في نظم القرآن، تأخذ أعْدَلَ مكان في بناء هذا البُنْيان، ولا يصلح للحلول مكانها أي كلمة أخرى، لاستلزامه إما فساد المعنى، أو عدم إفادة المقصود، وإنِ اشْتَهَر في وضع اللغة قيام المترادفات مقام بعضها.

هل في القرآن سَجع؟

من الملاحظ، أنّ كثيراً من آيات القرآن الكريم، تختم بفواصل فيها حروف متشاكلة في المقاطع، فهل هو من السجع أوْ لا؟.

ربما يرى بعض الأساتذة عدم اشتمال القرآن على السجع، بحجة أنّ الفواصل غير الأسجاع، لأنّ شأنَ القرآن أرفع من أن يُسجع فيه، فإنّ السجع مأخوذ من سجع الحمامة، وليس فيه إلاّ الأصوات المتشاكلة (1).

يلاحظ عليه: إنّ إنكار السجع في بعض السور القصار، خلاف الإنصاف، غير أنّ السجع على قسمين، ونربأ بالقرآن عن اشتماله على السجع الّذي يكون المعنى فيه تابعاً له، دون السجع الّذي يكون تابعاً للمعنى.

فالأول مردود، وهو السائد في الخطب الرائجة أيام الأمويين والعباسيين.

وأمّا الثاني فهو يوجب حسناً في الكلام، لأنّه على عفو الخاطر، يأتي به المتكلم مرتجلاً بلا تكلّف، كما هو الملموس في خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السَّلام.

وقد نبّه ابن سنان الخفاجي على هذه النكتة حيث قال، ردّاً على الرماني: "إنّه إنْ أراد بالسجع، ما يكون تابعاً للمعنى، وكأنّه غير مقصود فذلك بلاغة، وفواصل الآيات مثله، وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له، فذلك عيب، وأظن أنّ الّذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل، ولم يسموا ما تماثلت حروفه، سجعاً، هو رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عند الكهنة وغيرهم" (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لاحظ النكت في إعجاز القرآن، ص 89 ـ 90.

2 - سرّ الفصاحة، ص 247.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

كيف تُرفع الحجب؟

كيف تُرفع الحجب؟

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

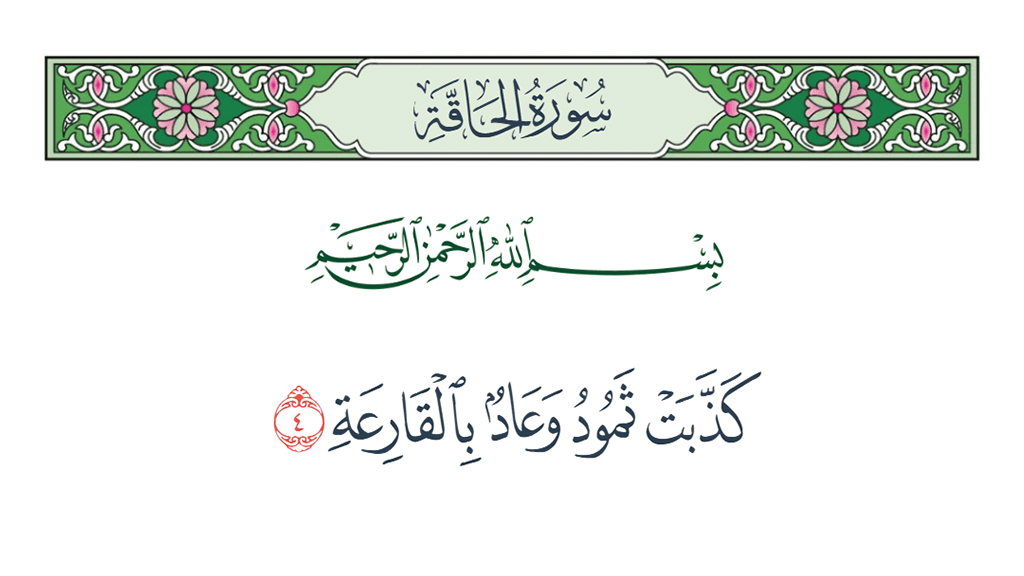

معنى (قرع) في القرآن الكريم

معنى (قرع) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

محمود حيدر

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

-

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

الشيخ مرتضى الباشا

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

الأسرة والحاجة المعنويّة

-

كيف تُرفع الحجب؟

-

معنى (قرع) في القرآن الكريم

-

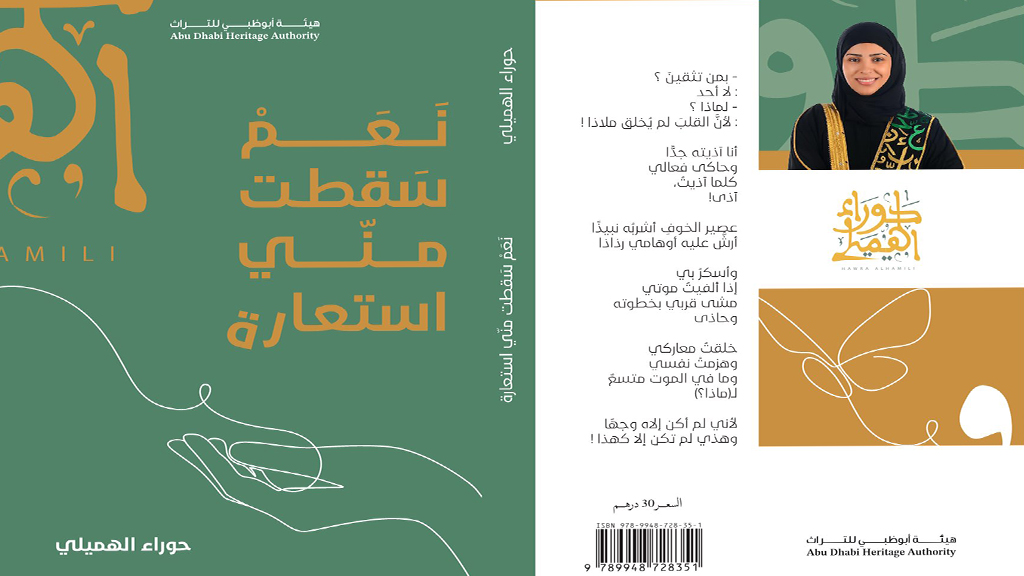

(نعم، سقطتْ مني استعارة!) جديد الشاعرة حوراء الهميلي

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

-

النّصر يدشّن مجموعته السّردية (الأحساء، خفايا الأرواح): الإنسان وحيدًا في حضرة السّرد

-

زكي السّالم ضيف ملتقى دار طرفة للشّعر في قرية سماهيج بالبحرين

-

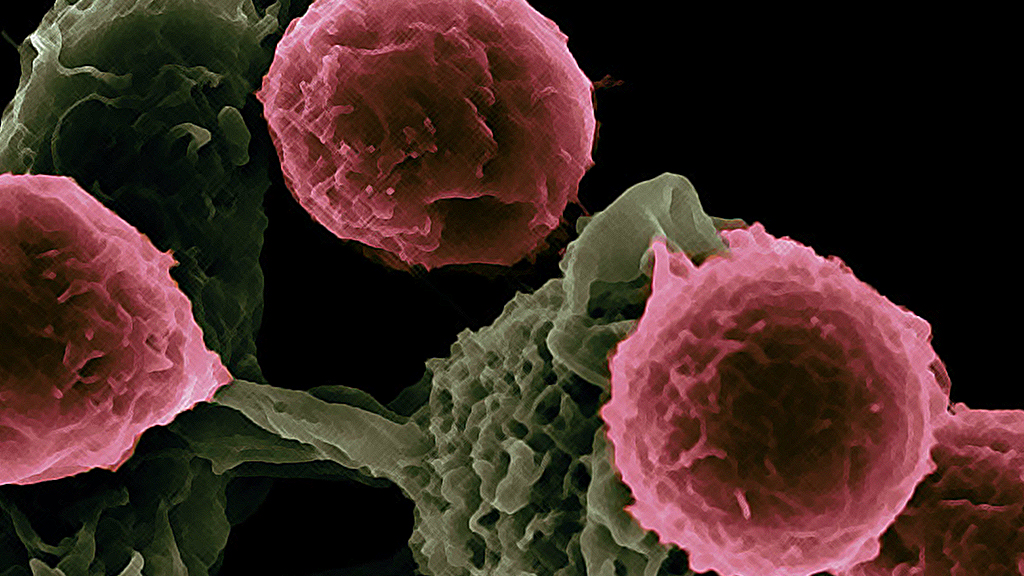

كيف تصنع الخلايا السرطانية حمض اللاكتيك للبقاء على قيد الحياة؟

-

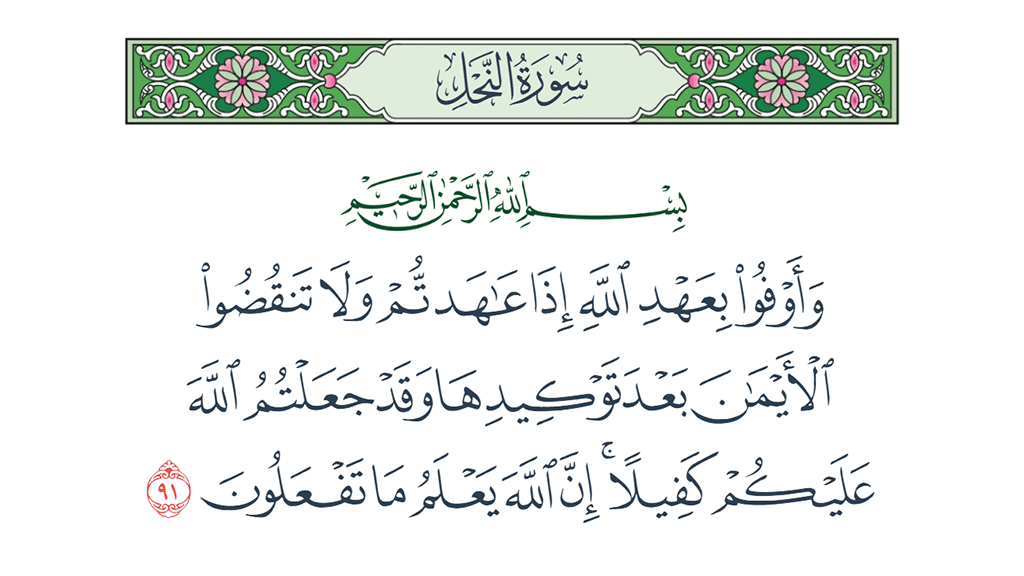

معنى (نقض) في القرآن الكريم