مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)

والذي يمكن لهذه الفلسفة التوقف عنده هو المقصود بآياتنا ومعناها؛ إذ الآيات فعل الذات الإلهية حينما تتجلى في محضر وجود الناس وحياتهم لتشير لهم إلى معنى ينطوي على دلالة تشير لمصدرها الإلهي. فقد تكون رزقًا، أو موفقية، أو إخراجًا من ضيق وحرج، أو توفير فرصة، أو شدة أو بلاء يوقظ النفس على طبيعة الحياة. وكل هذه إشارات إلهية يومية قائمة أو تحضر في مجلى الوجود والحياة، لكنها تحتاج إلى الالتفات وما الالتفات إلا الذكر.

وحصول الذكر الدائم أمرٌ ممكن في حياة الإنسان حينما تحدّث الله عن فئة ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً…﴾[2]، بل يتجاوز في فكره المشهد والترابط فيه والدلالة ليلج عنه نحو الغاية والمصير الذي تتمثل فيه الذات الذاكرة للتفكر، لتكتشف موارد الحذر والمصير في غائيات وجود الدنيا ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾[3].

وهذا ما يستدعي الفيلسوف ليسأل ما الرابط بين ثلاثي الذكر والتفكر والمصير؟ من أين ينبع الذكر عند الذاكر، أهي الدهشة أم الحيرة، أم أنها الخاصة الثابتة لكل حي عاقل ذي إرادة؟ ولم هذا الارتباط بين ذكر وفكر كمقدّم وقال؟ وهل يمكن الانفكاك بينهما أم أنهما من خصائص الفلسفة الدينية؛ إذ في الذكر يستغرق الصوفي والعابد، وفي الفكر والتفكر يحضر الفيلسوف، وفي الجمع التأليفي بينهما تتوالد الفلسفة الدينية في نهجها الإسلامي الذي منه يتولد حكمًا مبدأ معرفة الغاية ومآلات المصير بقلق الخشية ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾؛ إذ في النار خزي وجودي قاتل يتمنى معه المرء لو كان نسيًا منسيًّا؛ أي العدم، أو كنت ترابًا لا مسؤولية أتحملها وهو الضياع بعينه؛ إذ كل هذه خيارات غير عقلانية، بل تنجم عن ذهول الفكرة والقول وسرابيته.

في هذا الوقت تضعنا الآية القرآنية أمام دينامية أخرى، إنها التجربة الإيمانية الذي يبنى عليها السوي من الناس، وعليها يراكم ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾[4]، وهذا انبلاجٌ لنور التذكر عند أهل الذكرى الذين يحفظون مرجعيات وعيهم وشغاف إيمانهم وارتباطهم الوجودي بالقيوم؛ أي بمرجعية الوجود ومصدره، وعنه ومن هديه يحفظون الذاكرة التي تربط ذكرهم وفكرهم بمسار من تاريخ إيماني أسّس للقول الإيماني ﴿أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾، فالتزموه إذ وعوا القول فيه، والقول إما بشغاف سمع القلب عن كل نص مضى وسبق، أو القول بالنظر فيمن قال وبيّن.

آثار القراءة فيما قال تدبرًا وتأمّلًا وخبرة لعقل الخبرة أولدت تسليمًا ﴿فَآمَنَّا﴾، فجاءت الاستجابة يقظة عن كل لامبالاة، أو غفلة أوقعت في النفس خطيئة وذنبًا ﴿رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾[5]، لجبر ما انكسر من خلال إعادة ترميم الذاكرة التاريخية التي تعيش التراث التاريخي رحلة حياة مستمرة مفعمة بالإيمان. لتعيد تأسيس المرجعية للذاكرة والتاريخ والتراث، وتجعله حيًّا في نفس بعث الذكر فيها الحياة باعتباره بؤرة المعنى لكل حقيقة وجودية، وانبعث التفكر عنه مراجعة تستطلع بروح الذكر؛ بؤرة المعنى؛ تجليات حضوره في فسيح السموات والأرض من عالم الصيرورة وحركة الزمان والمكان، وهنا ليس من نافلة القول ولا من باب الاستطراد أن فيلسوف الدين معنيٌّ في فلسفته الدينية بقراءة ميكانزمات الحركة الرؤيوية التي يثير القرآن أبعادها وملامحها ونتائجها، لتكون هي صلة الوصل والموجهة لملاكات الحكم في الحقائق التي يثيرها القرآن الكريم، وكما أن الحقائق وهتكها كل زيف ووهم مورد عناية الفيلسوف الأولى، فإن معرفة الإجراءات وسياسات أو سنن إثارة مكامن النظر والرؤية، وكشف النقاب عن طبائع لحظات عيش الناس ومضامين وعيهم بما فيه المخبوء باللاشعور هي مورد تطلّع معرفي أصلي لفيلسوف الدين في فلسفته الدينية، سواءً من داخل تلك الميكانيزمات، أو من خارج النظر لوصل ما يبدو أنه منقطع بين حقيقة وأخرى.

ومفتاح ذلك مجدّدًا تجاوز النسيان بالذكر. فكما أن الشيطان قاطع طريق أهل الله عن مقصدهم، فإن النسيان قاطع طريق أهل الحق عن رؤية وقائع الحقائق وتلمّس طريقها. يحتاج إلى معرفة مؤهلة للانتقال منه نحو الذاكرة في سيرها الرابط بين أزمنة تاريخ الحقائق والتشوهات، وملاك الفرق بينهما، نحو الذكر كواصل لبؤرة المعنى كما هي ليفتح للعقل التفكر في هويتها وفي شبكتها ولوازمها الممثلة لأولى الحقائق وتجلياته. ونشير هنا وبوضوح، فالحقيقة كما تكمن في كليات النظر، كذلك هي مخبوءة في تفاصيل الحياة والتجربة، وإذا كانت الفلسفة الأولى معنية بنهجها البرهاني كشف الحقائق الكبرى والتعبير عنها، فإن نهج الفهم والتدبر والتأمل معنيٌ برفع المستور عن كل حقيقة مخبوءة خلف تفاصيل الحياة وجزئيات الموجودات والأحداث، وبطريقة تستعيض فيها بالخبرة وحدوساتها، البرهان وآليات اشتغاله في الأدلة. ليصبح كثير من العلوم الإنسانية كعلم النفس والتاريخ والعلوم التجريبية محط نظر لدى الفلسفة الدينية لا يقل شأنها كثيرًا عن شأن البرهان في تحصيل اليقين وأقله الاطمئنان.

وهذا الجامع بين البرهان والخبرة، أو إن شئت فقل: عقل الخبرة هو ما دعانا لنعقد منهجًا أسميناه بإلهيات المعرفة. وهو يفتح الباب بين حقائق الوحي المنطوي عليها الوحي الديني ومعارف الإنسان في علومه ومعارفه بمنظور ديني يستعرض الكليات والمسائل من داخلها، بما في ذلك ما يخالف الفلسفة الدينية الوجهة، كفلسفة الدين نفسها.

القرآن وموضوع النسيان وحالاته

حالات متعددة أوردها القرآن الكريم حول موارد النسيان وآثاره اللازمة عنه، نورد بعضها:

إنه مورد من موارد القلق عند أهل الإيمان يخشون أن ينزلقوا فيه لعلمهم بمحظوراته ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[6].

إنه قد يأتي بمعنى الإعراض والإهمال والترك لما ذكّر به الله سبحانه الناس من حقائق ووعد ووعيد ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾[7]. ومن ذلك نسيانهم الآخرة ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾[8]، كما أن منه نسيانهم لله والتغافل عنه سبحانه بعدم تقدير حضوره الدائم في حياتهم ﴿نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[9].

استدعاء حالة النسيان الاعتذار عنها بالذكر ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾[10].

سنكتفي بهذا المقدار، لنعتبر مؤكدين أن النسيان والذكر مبني على نحوين:

النحو الأول: العلاقة المتبادلة بين الإنسان وبين الله، بحيث تخرج بانطباع أن النسيان المذموم هو محصور بالنسيان الناشئ عن تعمد وقرار، أو لامبالاة عبثية من الإنسان، وليس النسيان الطبيعي.

النحو الثاني: أنه يكاد أن ينحصر بشكل كلّي بخطرين:

الخطر الأول: هو خطر قوام الوجود الإنساني المتعلق بالمبدأ والمصير، كما أشرنا قبلًا، ونؤكد الآن.

الخطر الثاني: هو خطر التنكّر للتاريخ والهوية والانتماء، بحيث تأخذه اللحظة لتوقعه بوهم النفع في قطع الصلة مع التراث وتراكم التجربة التي تضج بها الحياة. وكلا الأمرين يحتاجان إلى نحو مستقل من البيان المفصّل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[2] سورة آل عمران، الآية 191.

[3] سورة آل عمران، الآيتان 191، 192.

[4] سورة آل عمران، الآية 193.

[5] سورة آل عمران، الآية 193.

[6] سورة البقرة، الآية 286.

[7] سورة الأنعام، الآية 44.

[8] سورة السجدة، الآية 14

[9] سورة التوبة، الآية 67.

[10] سورة الكهف، الآية 24.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

الشيخ محمد جواد البلاغي

-

في كيفيّة اغتنام شهر رمضان المبارك

في كيفيّة اغتنام شهر رمضان المبارك

السيد محمد حسين الطهراني

-

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

الشيخ مرتضى الباشا

-

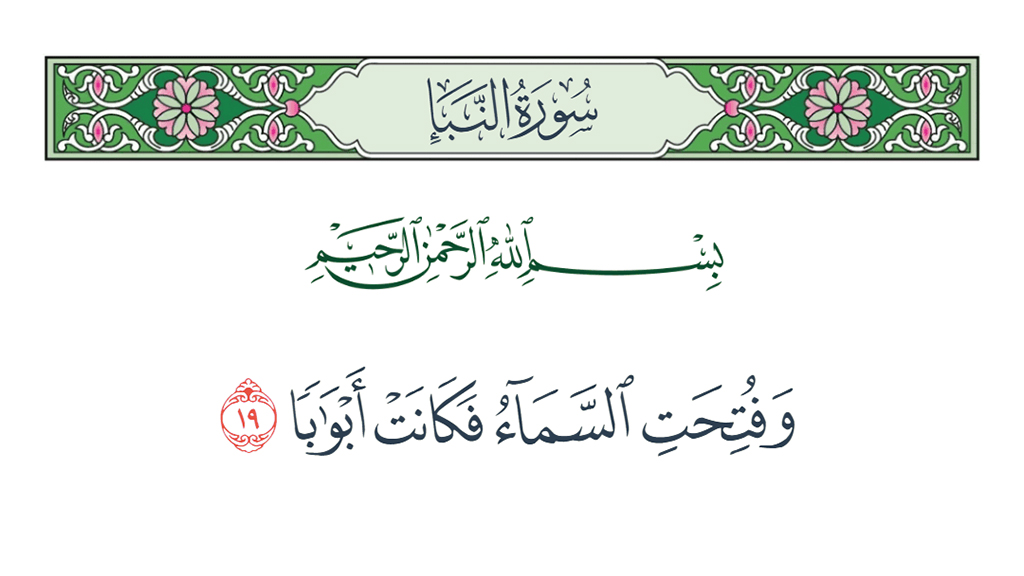

معنى (باب) في القرآن الكريم

معنى (باب) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

لذّة الأعين ولذّة الأنفس

لذّة الأعين ولذّة الأنفس

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الصوم والإصلاح

الصوم والإصلاح

الشيخ شفيق جرادي

-

القلق من التّقدّم في السّنّ والخوف من تدهور الصحة قد يسرّعا من الشّيخوخة بين النّساء

القلق من التّقدّم في السّنّ والخوف من تدهور الصحة قد يسرّعا من الشّيخوخة بين النّساء

عدنان الحاجي

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (5)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (5)

محمود حيدر

-

ما هو الصّوم الهادف؟

ما هو الصّوم الهادف؟

السيد عباس نور الدين

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

الشعراء

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

-

في كيفيّة اغتنام شهر رمضان المبارك

-

الحياة مخيم كبير

-

علّة الصيام

-

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

-

شرح دعاء اليوم الأوّل من شهر رمضان المبارك

-

أحمد آل سعيد: الاجتماع على مائدة الشّهر الفضيل فرصة للحبّ والقرب

-

مشكاة اللّيل

-

معنى (باب) في القرآن الكريم

-

لذّة الأعين ولذّة الأنفس