علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

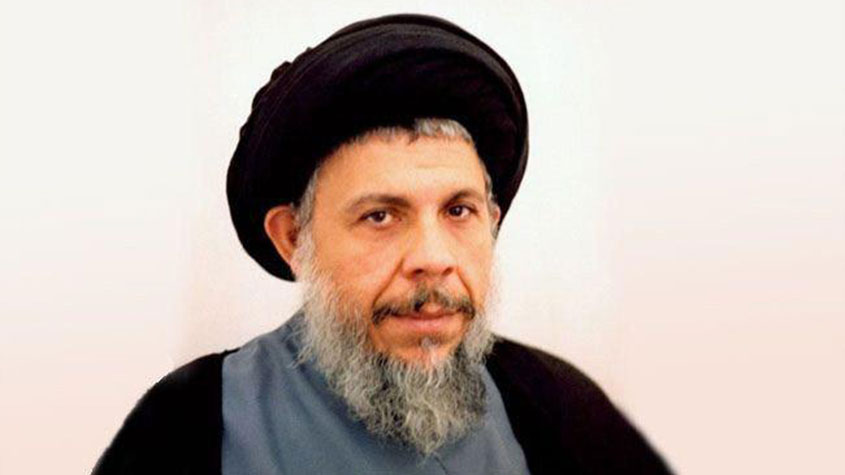

الاسم :

السيد محمد باقر الصدرعن الكاتب :

ولد في مدينة الكاظمية المقدسة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ، تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية، في مدينة الكاظمية المقدسة وهو صغير السن وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر، ولهذا درس أكثر كتب السطوح العالية دون أستاذ.rnبدأ بدراسة المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وفي نفس الفترة كتب رسالة في المنطق، وكانت له بعض الإشكالات على الكتب المنطقية. بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، سنة 1365 هـ هاجر إلى النجف الاشرف، لإكمال دراسته، وتتلمذ عند آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هـ والأصولية عام 1378 هـ عند آية الله السيد الخوئي.rnمن مؤلفاته: فدك في التاريخ، دروس في علم الأصول، نشأة التشيع والشيعة، فلسفتنا، اقتصادنا وغير ذلك.رسالتنا ومعالمها الرئيسية

السيد محمد باقر الصدر ..

لكلّ رسالةٍ معالمها الرئيسية التي تحدّد كيانها الخاصّ وتميّزه عن كيانات الرسالات الأخرى، وتختلف الرسالات في هذه المعالم تبعاً لاختلافها فيما ترتكز عليه من أفكارٍ ومفاهيم ويمكننا تلخيص المعالم الرئيسية لرسالتنا الإسلامية في الأمور التالية:

أولاً: النظرة الروحية إلى الحياة والكون بصورةٍ عامّة، ولا تعني الروحية هذه إنكار المعاني المادّية للكون أو حصر نطاق الوجود في الروح والروحيات كما يشاء الكثير من الكتّاب الأوروبّيين أن يفسِّروا النظرة الروحية بذلك. فالإسلام يعترف بالحقائق الروحية والمادية، وإنّما يربط تلك الحقائق جميعاً بسببٍ مشتركٍ أعمق وهو اللَّه تعالى. فالنظرة الروحية في جوهرها إذن عبارة عن إدراك صلة الحياة والكون باللَّه وانبثاقها عن قدرته وتقديره، وبهذا المعنى يمكن أن نعتبر الكون بصورة عامة روحياً، لأن تلك الصلة بالمبدع الخلّاق- صلة الخلق والإبداع- تشمل المادة كما تشمل الروح وتنفذ إلى سياستها جميع محتويات الكون وحقائقه.

وليست هذه النظرة الروحية التي تتمثّل فيها الحقيقة الكبرى للكون نظريةً مجرّدة، وإنّما تتّصل بالوجود العملي للإنسان كلّ الاتّصال، وتحدّد له موقفه من عالمه الذي يعيشه والحياة التي يحياها ويستمد الإنسان منها، أو على ضوئها اتّجاهه العام الذي ينعكس في نشاطاته وأفعاله.

ثانياً: الطريقة العقلية في التفكير، إذ توجد طريقتان للتفكير:

إحداهما: الطريقة العقلية التي تعتبر العقل حاكماً نهائياً ومقياساً أساسياً تقاس على ضوئه الأفكار والمعلومات لامتحان مدى صحّتها وموضوعيتها.

والأخرى: هي الطريقة التجريبية التي تُقصي العقل عن هذا المجال وتسلب منه وظيفته الأساسية هذه في الحياة الفكرية، وتضع موضعه التجربة مدَّعيةً أنّها هي الأساس الوحيد لكلّ ما يمكن أن يتوصّل إليه الإنسان من حقائق واستنتاجات.

والواقع أنّ كلاً من العقليّين والتجريبيّين وقع في خطأ كانت له أسوأ النتائج.

فالعقليون الذين نادوا بالعقل مقياساً لم يطبّقوا عملياً هذا المقياس وحسب، وإنّما أفرطوا فحصروا بحوثهم في النطاق العقلي وكلّفوا العقل المجرّد أن يزوّدهم بالحقائق والمعلومات حتى في الميادين والمجالات التي ليست من حقّه، وبذلك ضاعت عليهم فرصة الاستفادة من المعين التجريبي وما يتدفّق به من حقائق ونتائج.

ومن أوضح الأمثلة لذلك: ما شغل بال العقليّين قروناً متطاولةً من الزمان حين حاولوا أن يتعرّفوا على ما إذا كانت المادة متكوّنةً من أجزاءٍ وذرّاتٍ يتخلّلها الفراغ أو متّصلةً اتّصالاً حقيقياً لا فراغ فيه.

لقد خيِّل للعقليّين أنّهم يستطيعون أن يصلوا إلى الكلمة النهائية في البحث عن طريق العقل وحده، ومنها نشأت النظريتان: «الاتّصالية، والانفصالية»، وقام الصراع عنيفاً بين هؤلاء وأولئك من الاتّصاليّين والانفصاليّين بعيداً عن التجربة ووسائلها، فلم يصلوا إلى نتيجةٍ حاسمة، لا لشيءٍ إلّا لأنّ العقل بطبيعته حياديٌّ في مثل هذا الموقف وما يشابهه من المواقف التحليلية للكون، فهو لا يستطيع أن يدرك بصورةٍ مستقلّة عن التجربة ما إذا كان الجسم مؤلّفاً من ذرّاتٍ أم لا. ولو أنّ العقليّين انصرفوا إلى التجربة واستنطقوها ثمّ رجعوا إلى العقل كمفسِّرٍ نهائيٍّ لظواهر التجربة ونتائجها لوصلوا إلى خيرٍ كبيرٍ هو أفضل ألف مرّةٍ من هذا الجدل العقيم. وهكذا أخطأ العقليّون حين لم يعرفوا- عملياً على الأقلّ- ما هي وظائف العقل بصفته مقياساً أساسياً للفكر.

وكما أخطأ هؤلاء أخطأ التجريبيون أيضاً الذين اتّجهوا اتجاهاً معاكساً تماماً كردِّ فعلٍ للاتجاه العقلي السابق، فآمنوا بالتجربة وقدرتها على استكشاف الحقائق والأسرار، وظنّوا في غمرةٍ من نشوة الظفر بما توصّلوا إليه من معلوماتٍ تجريبيةٍ أنّهم استغنوا عن خدمات العقل لأنّه ممّا لم تتكشّف عنه التجربة بعد.

وكان نتاج ذلك أن تحرّر كثير من أنصار التجربة المعملية، وخسر العقليون الثروة التجريبية الضخمة، كذلك خسر التجريبيون الثروة العقلية الروحية الجبّارة.

وأمّا الإسلام فقد وقف من الفريقين الموقف الصحيح، ورسم الطريق اللاحب للفكر الإنساني الذي يضمن للإنسان أفضل النتائج في كلّ الميادين، ويحول بينه وبين الألوان العقيمة من الجدل الذي مُنِيَ به العقليون، كما يحول بينه وبين المادّية المُسِفَّة التي انتهى التجريبيون إليها. وتلخّص هذا الطريق في أنّ العقل يجب أن يؤخذ كمقياسٍ للأفكار، وحاكم فصلٍ نُلقي بين يديه المعلومات التي حصل عليها الإنسان عن طريق الملاحظة الحسّية أو التجربة العملية، لينظّمها ويستنتج منها ما تنتجه من حقائق مادّية أو حقائق خارجةٍ عن حدود المادة: ((أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ...)). فليس السير في الأرض وما يشير إليه من ألوان التأمّل التجريبي في حقائقها مغنياً عن العقل، وليس العقل مغنياً عن السير في الأرض ودراسة حقائقها بالطرق الحسّية والتجريبية.

فالأخذ بالتجربة واستثمارها واستنطاقها صحيح كلّ الصحّة ولكن شريطة أن لا يلغى العقل ولا يحبس الإنسان نفسه في حدود حِسِّهِ التجريبي، بل يحكِّم عقله فيما يحسّ ويجرّب ليستنتج ما وراء التجربة استنتاجاً عقلياً متّسقاً.

ثالثاً: المقياس العمليّ العامّ الذي بَشَّر به الإسلام على أساس نظرته العامّة للحياة والكون، فما دام الإنسان مرتبطاً بخالقٍ وهبه الحياة وكلّ محتوياتها وإطاراتها المادية والمعنوية يجب أن يكون مقياسه في الحياة هو رضا اللَّه تعالى بأن يكيّف حياته طبقاً لرضاه جل شأنه: ((وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ واللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظيمٍ)). وهذا المقياس العمليّ يشمل جميع الميادين العملية للإنسان من فرديةٍ أو اجتماعية، ويشمل مختلف الحقول الاجتماعية من سياسيةٍ واقتصاديةٍ وأخلاقية.

فالإسلام يحتِّم على الإنسان أن يسير في كلّ هذه المجالات طبقاً لرضا اللَّه سبحانه وتوجيهه. ويمتاز هذا المقياس عن أيّ مقياسٍ آخر يقدِّمه فلاسفة الأخلاق عادةً بمميّزاتٍ أساسية، فهو مقياس من النظرة الروحية العامة إلى الحياة والكون وليس مقياساً مرتجلًا، كما أ نّه يزيل كلّ تناقضٍ من الصعيد العملي، على عكس كثيرٍ من المقاييس التي يقدِّمها فلاسفة الأخلاق كاللذّة أو المنفعة ونحوهما من مفاهيم غائمةٍ أو غير محدّدة، فإنّ الناس في المجتمع الواحد يتناقضون في لذّاتهم ومنافعهم. كما تتناقض المجتمعات البشرية المختلفة في هذه المقاييس أيضاً، فما كان فيه منفعة فردٍ أو مجتمع أو كان ملذّاً لهما قد يكون مضرّاً بفردٍ أو بمجتمعٍ آخر. وإيمان الإنسانية بهذه المقاييس الخلقية الناقصة هو الذي جرّ عليها كثيراً من ألوان البلاء وألقى بها في دوامةٍ من الصراع والنزاع. وأمّا حين تأخذ الإنسانية بالمقياس العمليّ الذي ينادي به الإسلام فسوف يزول كلّ لونٍ من ألوان الصراع والتناقض، لأنّ رضا اللَّه تعالى لا يتناقض ولا يختلف.

وبهذا المقياس وحده يمكن إنشاء المجتمع المطمئن المتعاون الذي إن ساده شيء من روح التنافس فإنّما يوجد هذا التنافس على مقدار ما يحصل عليه من رضا اللَّه، وليس على مقدار ما يكسبه من المصالح الخاصّة والمنافع المادية.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

معنى (نخر) في القرآن الكريم

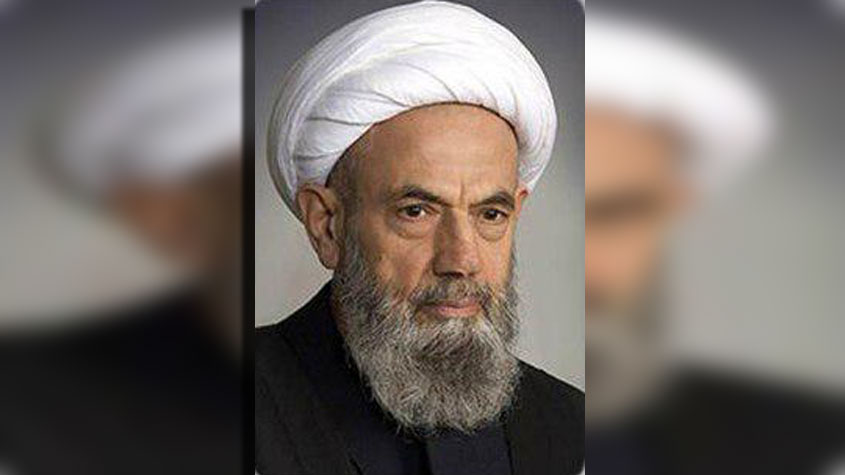

الشيخ حسن المصطفوي

-

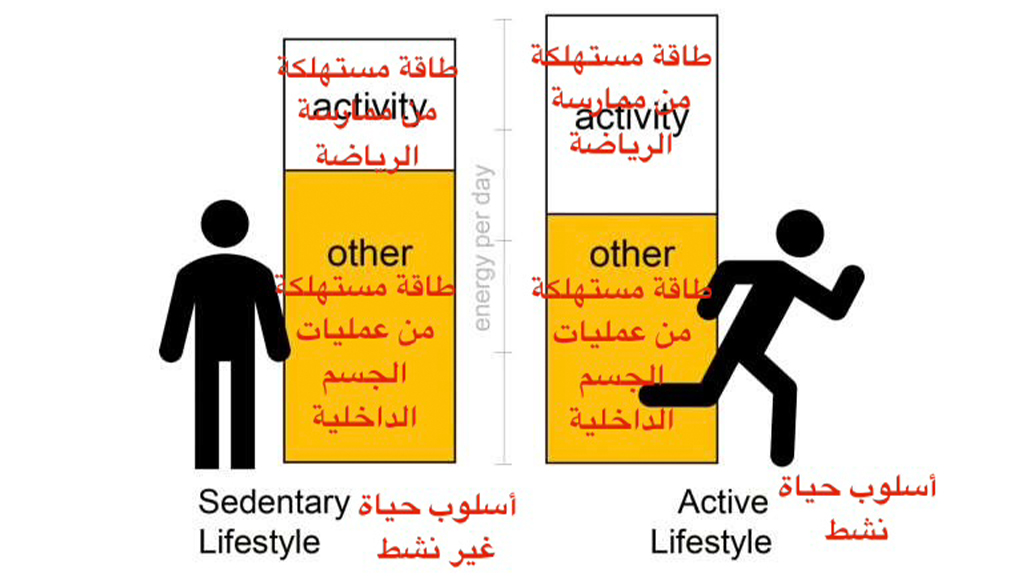

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

عدنان الحاجي

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

محمود حيدر

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

-

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

-

حديث لزينب الحبيب حول موضوع وسائل التّواصل الاجتماعيّ بين التّواصل والعزلة

-

(غدًا ستشرق الشّمس) إصدار مسرحيّ للأطفال للكاتبة عقيلة آل ربح

-

(استعادة الحبّ) محاضرة للشيخ صالح آل إبراهيم في مركز البيت السّعيد بصفوى

-

(تأمّلات في أخطاء المجتمع الخفيّة) باكورة مؤلّفات الكاتب ناصر الصّاخن

-

نادي صوت المجاز الأدبيّ يناقش كتاب (أوهام الشّعر) للشّاعر والكاتب مرتضى الشّهاب

-

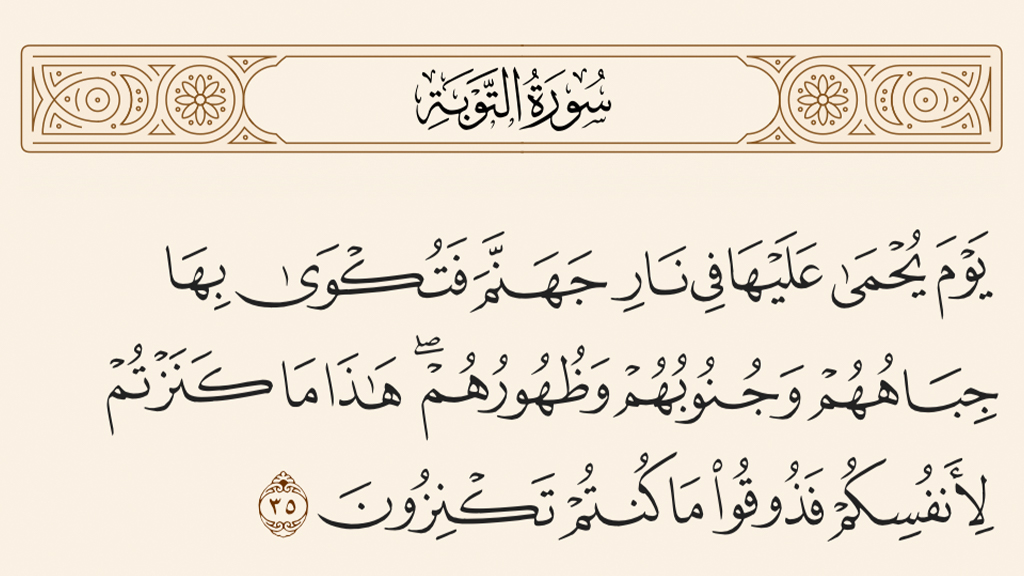

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا