علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمكلام في الأسماء الحسنى (2)

نسب الصفات والأسماء إلينا ونسبتها فيما بينها

لا فرق بين الصّفة والاسم غير أنّ الصّفة تدلّ على معنى من المعاني يتلبّس به الذّات أعمّ من العينيّة والغيريّة، والاسم هو الدّالّ على الذّات مأخوذة بوصف. فالحياة والعلم صفتان، والحيّ والعالم اسمان وإذا كان اللّفظ لا شأن له إلّا الدلالة على المعنى وانكشافه به، فحقيقة الصفة والاسم هو الّذي يكشف عنه لفظ الصفة والاسم، فحقيقة الحياة المدلول عليها بلفظ الحياة هي الصفة الإلهيّة وهي عين الذات، وحقيقة الذات بحياتها الّتي هي عينها هو الاسم الإلهيّ، وبهذا النظر يعود الحيّ والحياة اسمين للاسم والصفة، وإن كانا بالنظر المتقدّم نفس الاسم ونفس الصّفة.

وقد تقدّم أنّا في سلوكنا الفطريّ إلى الأسماء إنّما تفطّنّا بها من جهة ما شاهدناه في الكون من صفات الكمال، فأيقنّا من ذلك أنّ الله سبحانه مسمّى بها لما أنّه مالكها الّذي أفاض علينا بها، وما شاهدنا فيه من صفات النقص والحاجة فأيقنّا أنّه تعالى منزّه منها متّصف بما يقابلها من صفة الكمال وبها يرفع عنّا النقص والحاجة فيما يرفع، فمشاهدة العلم والقدرة في الكون تهدينا إلى اليقين بأنّ له سبحانه علماً وقدرة يفيض بهما ما يفيضه من العلم والقدرة، ومشاهدة الجهل والعجز في الوجود تدلّنا على أنّه منزّه عنهما متّصف بما يقابلهما من العلم والقدرة الّذين بهما ترفع حاجتنا إلى العلم والقدرة فيما ترفع، وهكذا في سائرها.

ومن هنا يظهر أنّ جهات الخلقة وخصوصيّات الوجود الّتي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة، أي أنّ الصفات وسائط بين الذات وبين مصنوعاته، فالعلم والقدرة والرزق والنعمة الّتي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أنّه عالم قادر رازق منعم بالترتيب، وجهلنا يرتفع بعلمه، وعجزنا بقدرته، وذلّتنا بعزّته، وفقرنا بغناه، وذنوبنا بعفوه ومغفرته، وإن شئت فقل بنظر آخر هو يقهرنا بقهره ويحدّنا بلا محدوديّته، وينهينا بلا نهايته، ويضعنا برفعته، ويذلّلنا بعزّته، ويحكم فينا بما يشاء بملكه - بالضمّ - ويتصرّف فينا كيف يشاء بملكه - بالكسر فافهم ذلك.

وهذا هو الّذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية فمن يسأل الله الغنى ليس يقول: يا مميت يا مذلّ أغنني، وإنّما يدعوه بأسمائه: الغنيّ والعزيز والقادر مثلاً، والمريض الّذي يتوجّه إليه لشفاء مرضه يقول: يا شافي يا معافي يا رؤوف يا رحيم ارحمني واشفني، ولن يقول: يا مميت يا منتقم يا ذا البطش اشفني، وعلى هذا القياس.

والقرآن الكريم يصدّقنا في هذا السلوك والقضاء، وهو أصدق شاهد على صحّة هذا النظر فتراه يذيّل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهيّة، ويعلل ما يفرغه من الحقائق بذكر الاسم والاسمين من الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك. والقرآن هو الكتاب السماويّ الوحيد الّذي يستعمل الأسماء الإلهيّة في تقرير مقاصده، ويعلّمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا من الكتب السماويّة المنسوبة إلى الوحي.

فتبيّن أنّا ننتسب إليه تعالى بواسطة أسمائه، وبأسمائه بواسطة آثارها المنتشرة في أقطار عالمنا المشهود فآثار الجمال والجلال في هذا العالم هي الّتي تربطنا بأسماء جماله وجلاله من حياة وعلم وقدرة وعزّة وعظمة وكبرياء، ثمّ الأسماء تنسبنا إلى الذات المتعالية الّتي تعتمد عليها قاطبة أجزاء العالم في استقلالها.

وهذه الآثار الّتي عندنا من ناحية أسمائه تعالى مختلفة في أنفسها سعة وضيقاً، وهما بإزاء ما في مفاهيمها من العموم والخصوص فموهبة العلم الّتي عندنا تنشعب منها شعب السمع والبصر والخيال والتعقّل مثلاً، ثمّ هي والقدرة والحياة وغيرها تندرج تحت الرزق والإعطاء والإنعام والجود، ثمّ هي والعفو والمغفرة ونحوها تندرج تحت الرحمة العامّة.

ومن هنا يظهر أنّ ما بين نفس الأسماء سعة وضيقاً، وعموماً وخصوصاً على الترتيب الّذي بين آثارها الموجودة في عالمنا فمنها خاصّة، ومنها عامّة، وخصوصها وعمومها بخصوص حقائقها الكاشفة عنها آثارها وعمومها، وتكشف عن كيفيّة النسب الّتي بين حقائقها النسب الّتي بين مفاهيمها فالعلم اسم خاصّ بالنسبة إلى الحيّ، وعامّ بالنسبة إلى السميع البصير الشهيد اللطيف الخبير والرازق، خاصّ بالنسبة إلى الرحمان، وعام بالنسبة إلى الشافي الناصر الهادي وعلى هذا القياس.

فللأسماء الحسنى عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم أو أسماء خاصّة لا يدخل تحتها اسم آخر ثمّ تأخذ في السعة والعموم ففوق كلّ اسم ما هو أوسع منه وأعمّ حتّى تنتهي إلى اسم الله الأكبر الّذي يسع وحده جميع حقائق الأسماء وتدخل تحته شتات الحقائق برُمّتها، وهو الّذي نسمّيه غالباً بالاسم الأعظم.

ومن المعلوم أنّه كلّما كان الاسم أعمّ كانت آثاره في العالم أوسع، والبركات النازلة منه أكبر وأتمّ لما أنّ الآثار للأسماء كما عرفت فما في الاسم من حال العموم والخصوص يحاذيه بعينه أثره، فالاسم الأعظم ينتهي إليه كلّ أثر، ويخضع له كلّ أمر.

ما معنى الاسم الأعظم؟

شاع بين الناس أنّه اسم لفظيّ من أسماء الله سبحانه إذا دعي به استجيب، ولا يشذّ من أثره شيء غير أنّهم لما لم يجدوا هذه الخاصّة في شيء من الأسماء الحسنى المعروفة ولا في لفظ الجلالة اعتقدوا أنّه مؤلّف من حروف مجهولة تأليفاً مجهولاً لنا لو عثرنا عليه أخضعنا لإرادتنا كلّ شيء.

وفي مزعمة أصحاب العزائم والدعوات أنّ له لفظاً يدلّ عليه بطبعه لا بالوضع اللغويّ غير أنّ حروفه وتأليفها تختلف باختلاف الحوائج والمطالب، ولهم في الحصول عليه طرق خاصّة يستخرجون بها حروفاً أوّلاً ثمّ يؤلّفونها ويدعون بها على ما يعرفه من راجع فنّهم.

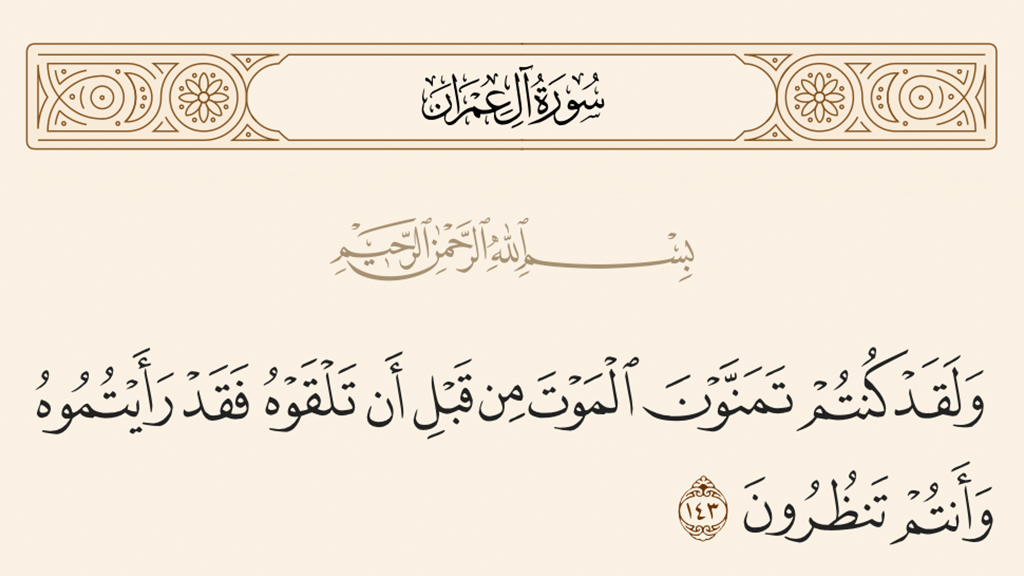

وفي بعض الروايات الوارادة إشعار مّا بذلك كما ورد أنّ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سوادها، وما ورد أنّه في آية الكرسيّ وأوّل سورة آل عمران، وما ورد أنّ حروفه متفرّقة في سورة الحمد يعرفها الإمام وإذا شاء ألّفها ودعا بها فاستجيب له.

وما ورد أنّ آصف بن برخيا وزير سليمان دعا بما عنده من حروف اسم الله الأعظم، فأحضر عرش ملكة سبأ عند سليمان في أقلّ من طرفة عين، وما ورد أنّ الاسم الأعظم على ثلاث وسبعين حرفاً قسّم الله بين أنبيائه اثنتين وسبعين منها، واستأثر واحدة منها عنده في علم الغيب، إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بأنّ له تأليفاً لفظيّاً.

والبحث الحقيقيّ عن العلّة والمعلول وخواصّها يدفع ذلك كلّه، فإنّ التأثير الحقيقيّ يدور مدار وجود الأشياء في قوّته وضعفه والمسانخة بين المؤثّر والمتأثّر، والاسم اللفظيّ إذا اعتبر من جهة خصوص لفظه كان مجموعة أصوات مسموعة هي من الكيفيّات العرضيّة، وإذا اعتبر من جهة معناه المتصوّر كان صورة ذهنيّة لا أثر لها من حيث نفسها في شيء البتّة، ومن المستحيل أن يكون صوت أوجدناه من طريق الحنجرة أو صورة خياليّة نصوّرها في ذهننا بحيث يقهر بوجوده وجود كلّ شيء، ويتصرّف فيما نريده على ما نريده فيقلّب السماء أرضاً والأرض سماءً ويحوّل الدنيا إلى الآخرة وبالعكس وهكذا، وهو في نفسه معلول لإرادتنا.

والأسماء الإلهيّة واسمه الأعظم خاصّة وإن كانت مؤثّرة في الكون ووسائط وأسباباً لنزول الفيض من الذات المتعالية في هذا العالم المشهود لكنّها إنّما تؤثّر بحقائقها لا بالألفاظ الدالّة في لغة كذا عليها، ولا بمعانيها المفهومة من ألفاظها المتصوّرة في الأذهان ومعنى ذلك أنّ الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكلّ شيء بما له من الصفة الكريمة المناسبة له الّتي يحويها الاسم المناسب، لا تأثير اللفظ أو صورة مفهومة في الذهن أو حقيقة أخرى غير الذات المتعالية.

إلّا أنّ الله سبحانه وعد إجابة دعوة من دعاه كما في قوله: (أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) البقرة: 186، وهذا يتوقّف على دعاء وطلب حقيقيّ، وأن يكون الدعاء والطلب منه تعالى لا من غيره، فمن انقطع عن كلّ سبب واتّصل بربّه لحاجة من حوائجه فقد اتّصل بحقيقة الاسم المناسب لحاجته فيؤثّر الاسم بحقيقته ويستجاب له، وذلك حقيقة الدعاء بالاسم فعلى حسب حال الاسم الّذي انقطع إليه الداعي يكون حال التأثير خصوصاً وعموماً، ولو كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم انقاد لحقيقته كلّ شيء واستجيب للداعي به دعاؤه على الإطلاق. وعلى هذا يجب أن يحمل ما ورد من الروايات والأدعية في هذا الباب دون الاسم اللفظيّ أو مفهومه.

ومعنى تعليمه تعالى نبيّاً من أنبيائه أو عبداً من عباده اسماً من أسمائه أو شيئاً من الاسم الأعظم هو أن يفتح له طريق الانقطاع إليه تعالى باسمه ذلك في دعائه ومسألته فإن كان هناك اسم لفظيّ وله معنى مفهوم فإنّما ذلك لأجل أنّ الألفاظ ومعانيها وسائل وأسباب تحفظ بها الحقائق نوعاً من الحفظ فافهم ذلك.

واعلم أنّ الاسم الخاصّ ربّما يطلق على ما لا يسمّى به غير الله سبحانه كما قيل به في الاسمين: الله، والرحمان. أمّا لفظ الجلالة فهو علم له تعالى خاصّ به ليس اسماً بالمعنى الّذي نبحث عنه، وأمّا الرحمان فقد عرفت أنّ معناه مشترك بينه وبين غيره تعالى لما أنّه من الأسماء الحسنى، هذا من جهة البحث التفسيريّ، وأمّا من حيث النظر الفقهيّ فهو خارج عن مبحثنا.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (وفق) في القرآن الكريم

معنى (وفق) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الصدقات وعجائب تُروى

الصدقات وعجائب تُروى

عبدالعزيز آل زايد

-

حقوق الرعية على الوالي عند الإمام عليّ (ع)

حقوق الرعية على الوالي عند الإمام عليّ (ع)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

صفة الجنة في القرآن الكريم

صفة الجنة في القرآن الكريم

الشيخ محمد جواد مغنية

-

لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)

لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)

محمود حيدر

-

معـاني الحرّيّة (4)

معـاني الحرّيّة (4)

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

(الغفلة) أوّل موانع السّير والسّلوك إلى الله تعالى

(الغفلة) أوّل موانع السّير والسّلوك إلى الله تعالى

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)

النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)

الشيخ شفيق جرادي

-

(مفارقة تربية الأطفال): حياة الزّوجين بحلوها ومرّها بعد إنجابهما طفلًا من منظور علم الأعصاب الوجداني

(مفارقة تربية الأطفال): حياة الزّوجين بحلوها ومرّها بعد إنجابهما طفلًا من منظور علم الأعصاب الوجداني

عدنان الحاجي

-

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

حسين حسن آل جامع

-

اطمئنان

اطمئنان

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (وفق) في القرآن الكريم

-

الصدقات وعجائب تُروى

-

حقوق الرعية على الوالي عند الإمام عليّ (ع)

-

صفة الجنة في القرآن الكريم

-

لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)

-

معـاني الحرّيّة (4)

-

عبير السّماعيل تدشّن روايتها الجديدة (هيرمينوطيقيّة أيّامي)

-

(الغفلة) أوّل موانع السّير والسّلوك إلى الله تعالى

-

معنى (منى) في القرآن الكريم

-

ثلاث خصال حمدية وثلاث قبيحة