محمود حيدر

ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (4)

في مقام إدراك كهذا، قد يُفتح للمعرفة المسددة بالإيمان أن ترى بوعي المتدبِّر تاريخيَّة الدين ووحيانيَّته سواءً بسواء. لذا جاء تسييل هذا الطور من الميتافيزيقا قصد تصويب خللٍ تكوينيٍّ غَشِيَ الفلسفةَ الأولى، ثمَّ سرى من بعدها إلى سائر الفلسفات الَّلاحقة. ولأنَّ التصويب الذي نحسبه ليس مجرَّد إصلاح لخللٍ أنطولوجيٍّ عارضٍ

ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (3)

سوى أنَّ فهم الاختبارات الروحيَّة - تبعًا للفلسفة الدينيَّة ذات الأفق الوحيانيّ - عائدٌ إلى أنَّ وعي الشأن القدسيِّ وإدراك أسراره يمكث في المنطقة العليا من الإيمان. لكنَّ هذه المنطقة الفائقة من الوعي ما كانت لتتشكَّل في وجدان الفيلسوف الإلهيِّ لولا عنايته بالوجهين العقلانيِّ وغير العقلانيِّ للدين.

ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (2)

لم تكن مباني فلسفة الدين وفرضيَّاتها بمنأى من مشاغل الوضعانيَّة على اختلاف تيَّاراتها الإلحاديَّة ومذاهبها الفلسفيَّة ونزعاتها الأيديولوجيَّة. لقد تلاقت هذه جميعًا على جملة قواعد: أبرزها، أنَّ الكون نشأ من تلقاء نفسه ومن دون الحاجة إلى صانع، وأنَّ الحياة ظهرت ذاتيًّا من المادَّة عن طريق قوانين الطبيعة

ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (1)

ذاك يفيد بضرورة تمييز المعرفة الفلسفيَّة المبنيَّة على مبادئ العقل، عن المعرفة الدينيَّة الآخذة بمسلَّمات الوحي. وهذا التمييز لا يرمي في الواقع، إلى الفصل والتفريق الموصل إلى القطيعة، وإنَّما يقصد التأليف بين معرفتين قامتا على تباين واختلاف في المنهج، إلَّا أنَّهما تختزنان مَيْلًا أصليًّا نحو التناغم والانسجام.

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (8)

لم ترِد لفظة المبدأ في الأدب العرفانيِّ على نحو صريح؛ إلَّا أنَّنا سنلقاها مطويَّة في تأويليَّات العُرفاء لمَّا تحدَّثوا عن البعد المزدوج للموجودات. فالمبدأ معادل لتجلّي الواحد في العالم الكثير، وهو مصداق هذا التجلّي في الآن نفسه، أمَّا أصالته فمأخوذة من الواحد ومرعيَّة باعتنائه. وتلك مسألة لا يدركها العقل الحسير مهما دأب على اختبارها بالاستدلال

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (7)

استنادًا إلى كونه معادلًا للأعيان الثابتة بما هي الوجود الكامن في مقام الألوهيَّة. فقد صحَّ القول أنَّ المبدأ لا يكون من بل إنَّ فعل كونه وإيجاده متَّصل بكمونه وقابليَّته للظهور حالما يجيئه الأمر الإلهيّ. على هذا الأساس لم يكن ابن عربي ليصرِّح بما وصف به هذا المخلوق، لولا أنَّه استشعر منزلته المؤسِّسة لعلم البدء. من أجل ذلك سيطلق على متعلِّق هذا العلم اسم الأعيان الثابتة.

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (6)

يستهل الإلهيّون سَفَرهم لمعرفة المخلوق الأوَّل من خلال السعي لإثباته بالدليل العقليّ. ومؤدَّى قولهم في هذا المسعى أنَّ مقتضى القوانين العقليَّة تثبت وجود موجود في الخارج قائمٍ بنفسه غيرِ ذي وضع، ومشتملٍ بالفعل على جميع المعقولات، التي يمكن أن تخرج إلى الفعل، بحيث يستحيل عليه وعليها التغيُّر والاستحالة والتجديد والزوال، ويكون هو وهي بهذه الصِّفات أزلًا وأبدًا.

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (5)

ماهيَّة المبدأ كما تُستقرأ في الإلهيَّات والعرفان النظريِّ، تستوي على نصاب معرفيٍّ يفارق ما ابتدأه الإغريق، فضلًا عن المتأخّرين من بعدهم. لقد اتَّخذ الكلام على الموجود الأول في الميتافيزيقا الوحيانيَّة مسالك شتَّى؛ إلَّا أنَّ جامعًا مشتركًا حول ماهيَّته ظلّ ينتظم دائرة واسعة من تلك المسالك.

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (5)

يتَّخذ المبدأ من قانون العلِّيَّة سبيلًا لتدبير العالم. وطبقًا لقاعدة أنَّ:كلَّ معلول هو مركَّب في طبعه من جهتين: جهة بها يشابه الفاعل ويحاكيه، وجهة بها يباينه وينافيه. فإنَّ هذا المبدأ يكون مطلقًا ونسبيًّا في آن. الكلام عن معلوليَّة المبدأ رغم فرادته وخصوصيَّة تركيبه، ينطبق على كلِّ فرد في عالم الكثرة.

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (3)

منشأ المعضلة في ظاهراتيَّات الحداثة، يعود إلى الفهم الميتافيزيقيِّ لأوّل ظاهرةٍ وجوديَّة. أي إلى ظاهرة نشوء الكون الذي اتَّفقت الفينومينولوجيا اليونانيّة والحديثة معًا على أنّه هو الشَّيء الذي يظهر من تلقاء ذاته. وبالتالي، هو نفسه الشَّيء الممتنع ذاتًا عن المعرفة، والذي ينبغي تعليق الحكم عليه.

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (2)

حسب أكسينوفان أنَّ ما هو إلهيٌّ لا يمكن إلَّا أن يكون واحدًا، ولا يمكن إلَّا أنَّ يوجد واحد هو أفضلها، لهذا رأى أنَّ الإله يجب تصوُّره على أنَّه واحد، وهذا الإله لا يشبه البشر الفانين، فهو كلَّه بصرٌ وكلَّه سمعٌ وكلَّه فكر. وهو الذي يحكم الأشياء جميعًا من دون مشقَّة.

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (1)

لدى الكلام على حقَّانيَّة الموجود الأول – بما هو المبدأ الذي منه كانت وتبدَّت سائر الموجودات - ينبسطُ منفسحٌ مُفارقٌ لا تبقى فيه المكابدة الميتافيزيقيَّة على سيرتها الأولى. فلئن رأينا إلى هذا الموجود بوصفه مبدأً مؤسِّسًا لسلسلة الموجودات كلِّها، نكون رسمنا أفقًا للتعرُّف على مَشكلٍ أنطولوجيٍّ أفضى إلى اعتلالاتٍ تكوينيَّةٍ عميقةٍ ومديدة في عالم الميتافيزيقا.

الكتاب

-

معنى (كون) في القرآن الكريم

معنى (كون) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

حجج منكري إعجاز الرّسول (ص)

حجج منكري إعجاز الرّسول (ص)

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

أسرار الغيبة والوعد الإلهي (3)

أسرار الغيبة والوعد الإلهي (3)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

كيف يُساعد الوعي البصري الدماغ على التركيز والانتباه؟

كيف يُساعد الوعي البصري الدماغ على التركيز والانتباه؟

عدنان الحاجي

-

درهم شطيطة

درهم شطيطة

الشيخ مرتضى الباشا

-

الغضب نار تأكل صاحبه

الغضب نار تأكل صاحبه

السيد عبد الحسين دستغيب

-

حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (2)

حروب عليٍّ (ع) كانت بأمر الرسول (ص) (2)

الشيخ محمد صنقور

-

هل إمام الزمان راضٍ عني؟

هل إمام الزمان راضٍ عني؟

أسمهان آل تراب

-

هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم

هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم

الشيخ جعفر السبحاني

-

هو بحقّ عبد الله

هو بحقّ عبد الله

الشيخ علي رضا بناهيان

الشعراء

-

الإمام الصادق: مستودع أسرار العلوم

الإمام الصادق: مستودع أسرار العلوم

حسين حسن آل جامع

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك

تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك

الشيخ علي الجشي

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

معنى (كون) في القرآن الكريم

-

حجج منكري إعجاز الرّسول (ص)

-

أسرار الغيبة والوعد الإلهي (3)

-

الزواج سهلٌ يسير

-

كيف يُساعد الوعي البصري الدماغ على التركيز والانتباه؟

-

درهم شطيطة

-

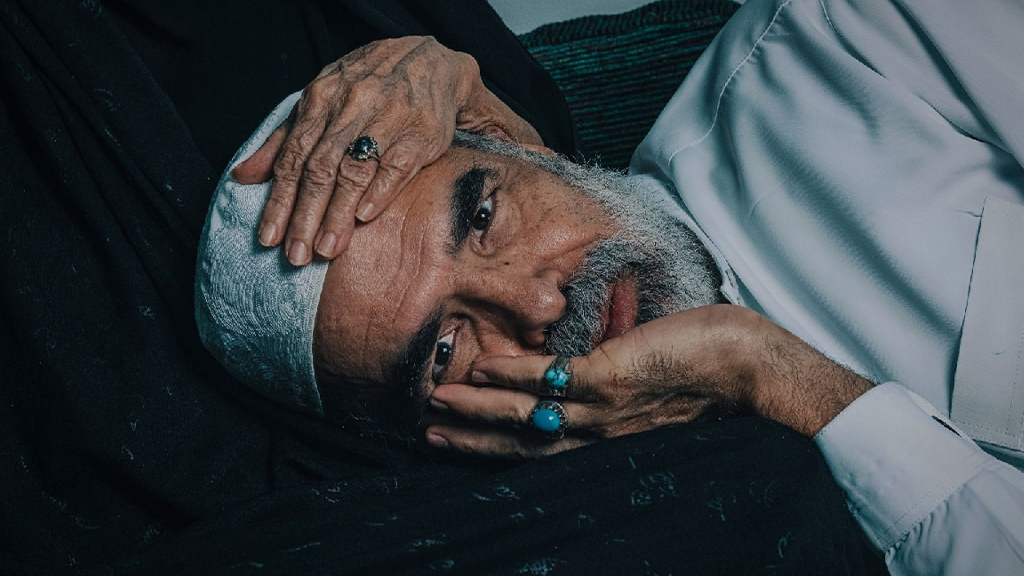

جائزة للفوتوغرافي آل حسن عن صورته (حنان الأم)

-

الإمام الصادق: مستودع أسرار العلوم

-

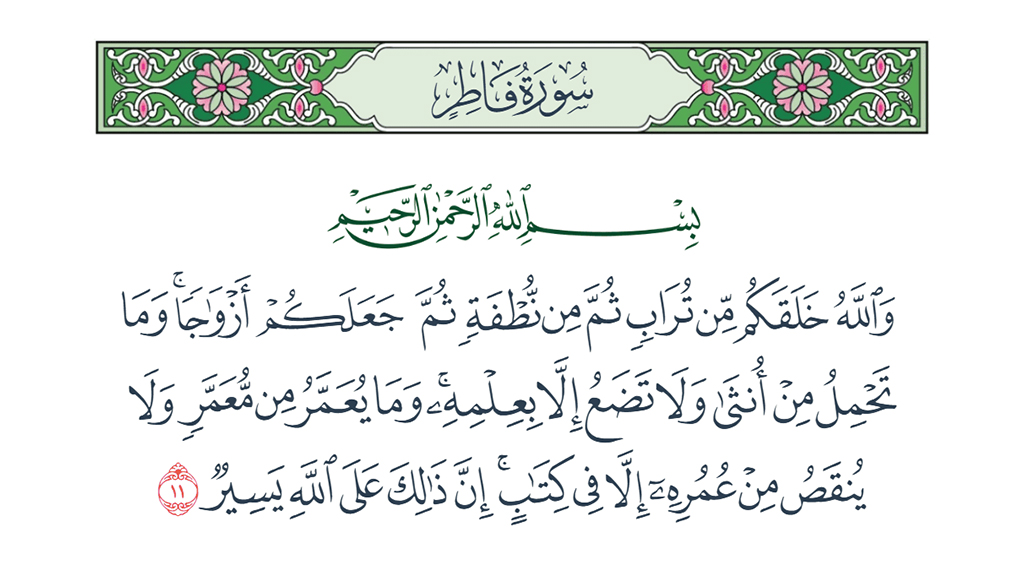

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

-

معنى (وبل) في القرآن الكريم